Tres novelas ejemplares

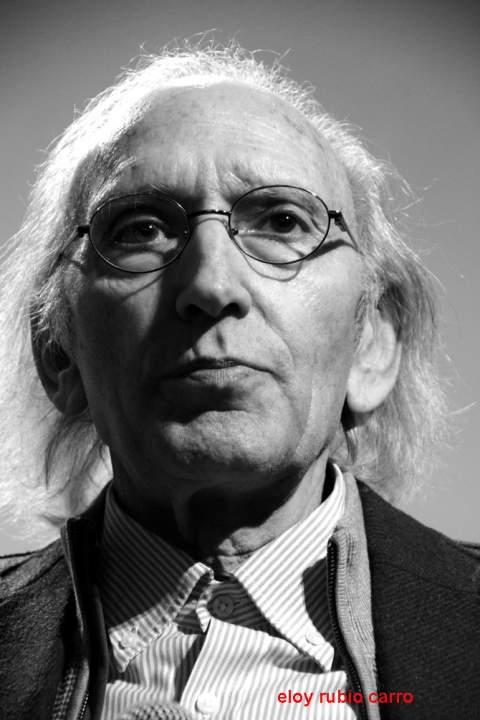

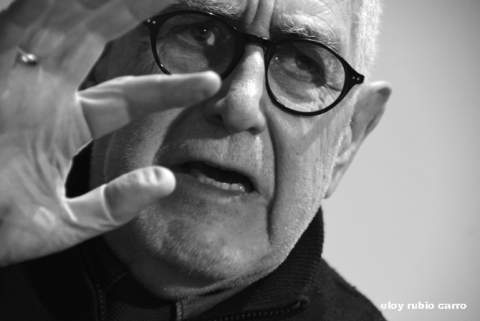

El novelista leonés Pablo Andrés Escapa y el dramaturgo vallisoletano José Luis Alonso de Santos han sido distinguidos esta semana con el XVIII Premio de la Crítica de Castilla y León. Alonso de Santos ha sido reconocido por su obra 'Mil amaneceres', editada por el Ayuntamiento de Valladolid, mientras que Escapa lo recibe por 'Fábrica de prodigios'. Aprovechamos que ambos autores han pasado por ‘Tardes de Autor’ en Astorga, para recuperar la crítica del libro galardonado, ‘Fábrica de prodigios’ , de Escapa y enlaces a sendas entrevistas de ambos escritores realizadas por Astorga Redacción.

Pablo Andrés Escapa, Fábrica de prodigios, Madrid, Páginas de Espuma, 2019, 251 pp

![[Img #48438]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/3006_escapa-090.jpg)

La obra narrativa de Pablo Andrés Escapa (León, 1964) incluye tres libros de relatos —Las elipsis del cronista (2003), Voces de humo (2007) y Mientras nieva sobre el mar (2014)— y una novela, Gran Circo Mundial (2011). Entre sus rasgo más sobresalientes destacan la mezcla de elementos realistas y fantásticos, el primoroso cuidado por el lenguaje, el humor y la ironía, y la reflexión acerca del propio proceso de escritura que con frecuencia subyace de fondo. En ella se aprecian, además, ecos de autores como Luis Mateo Díez, Antonio Pereira, Álvaro Cunqueiro —y en general de esa literatura del noroeste que funde el espacio real y el mítico— , a los que hay que añadir el destacado magisterio de Cervantes. Estas mismas características se observan en su último libro, Fábrica de prodigios (2019), que agrupa tres novelas cortas.

La cita del Quijote que las preside resalta ya su elemento común: la fusión de lo insólito y lo verosímil. De esta manera, en las tres historias nos vamos a encontrar con la narración, en primera persona, de una serie de acontecimientos inauditos ambientados en unos escenarios cotidianos. En la primera de ellas, ‘Pájaro de barbería’ (pp. 11-95), su protagonista, un viajante de artículos de tocador, experimentará una obsesiva fascinación por un llamativo pájaro enjaulado en la barbería de Belarmino Santos, ‘el Mudo’. El halo de misterio que rodea tanto el recinto como a sus moradores —“Todo se mantenía en el local como si el tiempo y la gravedad que dictan el giro de la tierra hubiesen sido abolidos” (p. 23)— le impulsará a interesarse por la historia del pájaro y del amo.

Los detalles de la biografía del peluquero se los proporcionará un nuevo personaje tampoco exento de cierta extravagancia, ‘Corino’, el dueño de un bar cercano. Su relato ocupará el núcleo central de “Pájaro de barbería” (pp. 46-80), que acaba siendo en último término una reflexión sobre los límites entre realidad y ficción —“A veces pienso si no habré soñado lo que otras veces me parece seguro que escribí” (p. 87)—, y sobre la propia naturaleza de la literatura. De hecho, el protagonista a la vez que transcribe la versión de Corino la va comentando, para poner de relieve sus habilidades de narrador, pues sabe adoptar la perspectiva adecuada —“lloroso por el esfuerzo, parecía un testigo de los hechos” (p. 58)—, adornar su historia recreándose en los detalles (p. 51), anunciar hechos interesante que pronto se contarán (p. 69), servirse de un adecuado ritmo, y, en definitiva, mantener el suspense del lector, incluso con las pertinentes interrupciones. Es la primera lección de teoría y práctica de la técnica cervantina, a cuya obra existe algún guiño intertextual (p. 64). Su insólito desenlace anuncia el relato siguiente.

En “Continuidad de la musa” (pp. 97-154) el narrador se sumerge en una investigación casi policiaca para desvelar los enigmas que rodean un extravagante episodio protagonizado varias décadas atrás por el poeta local Hilario Luna, ídolo de su juventud. Las pesquisas se sitúan inicialmente en el ámbito de la provincia para discurrir luego, gracias a un documento hallado azarosamente, por escenarios más cosmopolitas tras la pista del enigmático escritor Porfirio Aldama, al que algunos atribuyen un magisterio decisivo en la obra de Luna. Otros personajes no menos curiosos —Alejo Álvarez, José Pinto…— irán surgiendo en una búsqueda que conducirá a una conclusión asombrosa.

La historia de Hilario Luna sirve para plantear de fondo diversas cuestiones como la perdurabilidad de la memoria a través de la escritura y, sobre todo, la tradición literaria, a la que alude el propio título. En esa línea, el narrador, en su papel de crítico y estudioso, acabará experimentando la angustia de las influencias a las que aludía el célebre ensayo de Bloom: “Temo ya ser incapaz de leer una línea sin sospechar que la sombra de Aldama planea sobre ella desde algún lugar borroso” (p. 154). Por lo demás, se dejan entrever diversos ecos literarios, desde el Parnasillo provincial de poetas apócrifos hasta La saga / fuga de JB, sin olvidar, una vez más, el Quijote, al que se alude implícitamente en ciertos pasajes fundamentales (pp. 139-140, 142, 154…).

Por último, ‘El diablo consentido’ (pp. 155-162) tiene como protagonista a Serafín, un jubilado cuya rutina se ve alterada por la sucesión de una serie de hechos inexplicables: “calles que no van a ningún sitio, negocios que cambian de lugar en unas horas, pobres que piden de espaldas y perros sin sombra, tardes de sol frío en las que acaba nevando serrín” (p. 155). Ante esta situación insólita, que ya no sabe si atribuir al desvarío de su memoria o a una realidad cambiante —“o bien mi memoria o bien la realidad, habían iniciado una ruina progresiva” (p. 162)—, tratará de dejar constancia en un cuaderno de su deambular por la ciudad. La relación escrita, de la que se ofrecen diversos fragmentos, está narrada significativamente en tercera persona y ofrece alguna que otra muestra de alteración voluntaria de la verdad (p. 190). Esta doble versión de los hechos introduce un elemento fundamental de la técnica cervantina: el perspectivismo. Un perspectivismo al que igualmente remiten los puntos de vista contrapuestos del protagonista y su propia esposa, “un alma comprometida con la rutina por prescripción médica” (p. 159).

Por lo demás, se deslizan de fondo numerosas cuestiones de literatura, algunas de ellas expuestas de manera explícita en la conversación de Serafín con Feliciano, un camarero aficionado a la poesía en cuyo bar recala. Este diálogo recuerda ciertos episodios del Quijote, y es uno más de los múltiples ecos cervantinos, implícitos o explícitos (pp. 166, 167, 182, 192…), presentes en ‘El diablo consentido’. En este sentido, incluso puede decirse que este último relato recuerda mucho a El coloquio de los perros. De hecho, Serafín expone una conclusión semejante a aquella a la que habían llegado los interlocutores del coloquio: “lejos de poner en disputa la verdad de esta historia, debiera alzarse en elogio del cronista que supo advertir lo extraordinario” (p. 251).

En definitiva, las tres historias de Fábrica de prodigios, fieles a la cita que les servía de presentación, encierran una esplendida lección de teoría y práctica del relato de estirpe cervantina. En ese sentido, constituyen tres novelas ejemplares.

Pablo Andrés Escapa, Fábrica de prodigios, Madrid, Páginas de Espuma, 2019, 251 pp

![[Img #48438]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/3006_escapa-090.jpg)

La obra narrativa de Pablo Andrés Escapa (León, 1964) incluye tres libros de relatos —Las elipsis del cronista (2003), Voces de humo (2007) y Mientras nieva sobre el mar (2014)— y una novela, Gran Circo Mundial (2011). Entre sus rasgo más sobresalientes destacan la mezcla de elementos realistas y fantásticos, el primoroso cuidado por el lenguaje, el humor y la ironía, y la reflexión acerca del propio proceso de escritura que con frecuencia subyace de fondo. En ella se aprecian, además, ecos de autores como Luis Mateo Díez, Antonio Pereira, Álvaro Cunqueiro —y en general de esa literatura del noroeste que funde el espacio real y el mítico— , a los que hay que añadir el destacado magisterio de Cervantes. Estas mismas características se observan en su último libro, Fábrica de prodigios (2019), que agrupa tres novelas cortas.

La cita del Quijote que las preside resalta ya su elemento común: la fusión de lo insólito y lo verosímil. De esta manera, en las tres historias nos vamos a encontrar con la narración, en primera persona, de una serie de acontecimientos inauditos ambientados en unos escenarios cotidianos. En la primera de ellas, ‘Pájaro de barbería’ (pp. 11-95), su protagonista, un viajante de artículos de tocador, experimentará una obsesiva fascinación por un llamativo pájaro enjaulado en la barbería de Belarmino Santos, ‘el Mudo’. El halo de misterio que rodea tanto el recinto como a sus moradores —“Todo se mantenía en el local como si el tiempo y la gravedad que dictan el giro de la tierra hubiesen sido abolidos” (p. 23)— le impulsará a interesarse por la historia del pájaro y del amo.

Los detalles de la biografía del peluquero se los proporcionará un nuevo personaje tampoco exento de cierta extravagancia, ‘Corino’, el dueño de un bar cercano. Su relato ocupará el núcleo central de “Pájaro de barbería” (pp. 46-80), que acaba siendo en último término una reflexión sobre los límites entre realidad y ficción —“A veces pienso si no habré soñado lo que otras veces me parece seguro que escribí” (p. 87)—, y sobre la propia naturaleza de la literatura. De hecho, el protagonista a la vez que transcribe la versión de Corino la va comentando, para poner de relieve sus habilidades de narrador, pues sabe adoptar la perspectiva adecuada —“lloroso por el esfuerzo, parecía un testigo de los hechos” (p. 58)—, adornar su historia recreándose en los detalles (p. 51), anunciar hechos interesante que pronto se contarán (p. 69), servirse de un adecuado ritmo, y, en definitiva, mantener el suspense del lector, incluso con las pertinentes interrupciones. Es la primera lección de teoría y práctica de la técnica cervantina, a cuya obra existe algún guiño intertextual (p. 64). Su insólito desenlace anuncia el relato siguiente.

En “Continuidad de la musa” (pp. 97-154) el narrador se sumerge en una investigación casi policiaca para desvelar los enigmas que rodean un extravagante episodio protagonizado varias décadas atrás por el poeta local Hilario Luna, ídolo de su juventud. Las pesquisas se sitúan inicialmente en el ámbito de la provincia para discurrir luego, gracias a un documento hallado azarosamente, por escenarios más cosmopolitas tras la pista del enigmático escritor Porfirio Aldama, al que algunos atribuyen un magisterio decisivo en la obra de Luna. Otros personajes no menos curiosos —Alejo Álvarez, José Pinto…— irán surgiendo en una búsqueda que conducirá a una conclusión asombrosa.

La historia de Hilario Luna sirve para plantear de fondo diversas cuestiones como la perdurabilidad de la memoria a través de la escritura y, sobre todo, la tradición literaria, a la que alude el propio título. En esa línea, el narrador, en su papel de crítico y estudioso, acabará experimentando la angustia de las influencias a las que aludía el célebre ensayo de Bloom: “Temo ya ser incapaz de leer una línea sin sospechar que la sombra de Aldama planea sobre ella desde algún lugar borroso” (p. 154). Por lo demás, se dejan entrever diversos ecos literarios, desde el Parnasillo provincial de poetas apócrifos hasta La saga / fuga de JB, sin olvidar, una vez más, el Quijote, al que se alude implícitamente en ciertos pasajes fundamentales (pp. 139-140, 142, 154…).

Por último, ‘El diablo consentido’ (pp. 155-162) tiene como protagonista a Serafín, un jubilado cuya rutina se ve alterada por la sucesión de una serie de hechos inexplicables: “calles que no van a ningún sitio, negocios que cambian de lugar en unas horas, pobres que piden de espaldas y perros sin sombra, tardes de sol frío en las que acaba nevando serrín” (p. 155). Ante esta situación insólita, que ya no sabe si atribuir al desvarío de su memoria o a una realidad cambiante —“o bien mi memoria o bien la realidad, habían iniciado una ruina progresiva” (p. 162)—, tratará de dejar constancia en un cuaderno de su deambular por la ciudad. La relación escrita, de la que se ofrecen diversos fragmentos, está narrada significativamente en tercera persona y ofrece alguna que otra muestra de alteración voluntaria de la verdad (p. 190). Esta doble versión de los hechos introduce un elemento fundamental de la técnica cervantina: el perspectivismo. Un perspectivismo al que igualmente remiten los puntos de vista contrapuestos del protagonista y su propia esposa, “un alma comprometida con la rutina por prescripción médica” (p. 159).

Por lo demás, se deslizan de fondo numerosas cuestiones de literatura, algunas de ellas expuestas de manera explícita en la conversación de Serafín con Feliciano, un camarero aficionado a la poesía en cuyo bar recala. Este diálogo recuerda ciertos episodios del Quijote, y es uno más de los múltiples ecos cervantinos, implícitos o explícitos (pp. 166, 167, 182, 192…), presentes en ‘El diablo consentido’. En este sentido, incluso puede decirse que este último relato recuerda mucho a El coloquio de los perros. De hecho, Serafín expone una conclusión semejante a aquella a la que habían llegado los interlocutores del coloquio: “lejos de poner en disputa la verdad de esta historia, debiera alzarse en elogio del cronista que supo advertir lo extraordinario” (p. 251).

En definitiva, las tres historias de Fábrica de prodigios, fieles a la cita que les servía de presentación, encierran una esplendida lección de teoría y práctica del relato de estirpe cervantina. En ese sentido, constituyen tres novelas ejemplares.