EL FILANDÓN DEL CORONAVIRUS

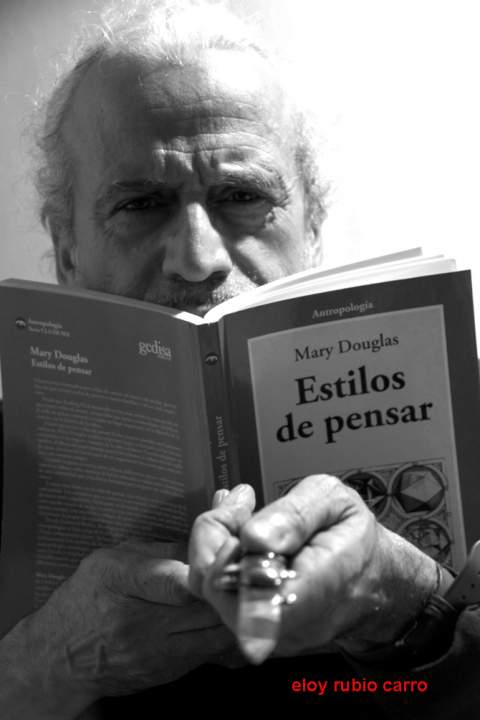

Caligrafías de Jerónimo Aceves

![[Img #49273]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4988_escanear0035.jpg)

Al despertar Jerónimo Aceves una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama sin saber dónde estaba, casi ni sabía muy bien quién era. El tiempo nublado le producía una gran melancolía.

No se acordaba de tantos detalles de su vida. Llevaba casi 30 años jubilado, tenía tres nietas adolescentes que había ayudado a criar junto con su mujer y una herida antigua que desde que nacieran se había propuesto cicatrizar, una herida obsesiva, familiar, heredada ya de su padre.

Se acordaba, eso sí, de su infancia, algo que no se cansaba de contar y contar, de cómo le cambió la guerra, con tan solo ocho años, de su padre detenido y encarcelado y de un paseo de la mano de su madre en Valencia mientras sonaban las alarmas por los bombardeos de los Nacionales. De este ir de la mano conservaba una fotografía y tal vez fuera un recuerdo anómalo.

Aún así, sin su padre, en Valencia fue feliz, jugando al burro y aprovechando para extraer un puñado de lentejas de una tienda de ultramarinos por el pequeño agujero en que encajaba el espigón de una contraventana, o ya en León, cuando después de la guerra fuera castigado su padre que le proporcionaba un enorme pez de estraperlo de las mercancías de RENFE, o luego ya en la juventud, en Astorga, cuando ya aportaba a la familia la casquería sobrante de la carnicería para la que empezó a hacer los recados. Sin embargo, no recordaba con precisión lo que había hecho ayer.

Hay algunos allí, decía, que se esfuerzan en no ser felices. Aún era muy temprano para levantarse y asearse antes de bajar al Centro de día, así que permanecería un rato más en la cama. Se acordó entonces de aquella casa de vecinos en la calle Arrechipi de Irún, cabe la Contracalle, justo por detrás y abajo del Ayuntamiento; de su madre sola con dos hijos de seis y ocho años, nerviosa y urgida por tapar unos papeles bajo unas tablillas del piso; se acordó también del rincón en el que solía permanecer callado, absorto, del silencio allí de sus pensamientos como ahora que se venían callando tanto, pero sin esta angustia, de aquel armario de recuerdos y ensueños. Pero ese rincón, ahora recordaba mejor, no había sido en Irún, tal vez fuera en Barcelona, en una casa burguesa del Ensanche, donde vivieron de acogida, antes de irse a Valencia, mientras su madre buscaba trabajo en la servidumbre.

Se acurrucaba en el rincón para soñar, pero las ensoñaciones de un niño de la guerra más tienen que ver con el afecto y el hambre, un hambre que anida luego como un parásito en la memoria y que no se satisfará a lo largo de la vida. Todo un estribillo de coplas sin comienzo ni fin.

Sintió ahora la punzada de la pierna, la herida había tenido sus altibajos en los últimos treinta años, con un injerto de piel que fracasó y sucesivas infecciones bacterianas. Ahí continuaba tan dormida y memoriosa como Jerónimo, ahí era su padre el que había dormido y se había muerto.

Pensaba, en el duermevela, que había sido feliz, que se sentía muy feliz al lado de su mujer, la compañía de toda su vida, con sus dos hijos ya bien situados y sus nietas. Pensaba que su vida había sido maravillosa. También había sido feliz con sus amigos en la juventud, que es cuando se disfrutan los amigos. Vaya juergas que se corrían; pero él había sido cauto, se lo imponía su trabajo de cara al público y también su manera equilibrada y justa se ser.

En ocasiones su yerno le ponía en el móvil la canción que más le gustaba de cuando se casó, aquella canción que le ayudaba a recordar su amistad con la vida: “¡Qué felices seremos los dos, / Y que dulces los besos serán. / Pasaremos la noche en la luna, / Viviendo en mi casita de papel.” Y repetía el estribillo: “De papel, de papel.”

Había eso sí un difícil encuentro entre los recuerdos vívidos de infancia y el ahora que miraba hacia atrás, había un largo vacío que se comprimía en un instante: la boda, los hijos; el mayor, un tirillas que apenas comía, las noches que nos hizo pasar hasta que nos dimos cuenta de que la leche venía ya aguada y la diluíamos aún más por consejo del médico, por eso rabiaba de hambre, la hambre, no se le quitaba el hambre… entonces la mezclamos con harina y ya nos dejó dormir. Su hija de la que tan orgulloso se sentía; el día que nació, de vuelta a casa desde el hospital a quien quisiera oírle le contaba su felicidad. El yerno ahora y las nietas, para los que solo tenía halagos y parabienes.

Había entonces un vacío a todo eso. Desde la boda, en un brevísimo instante se precipitó la vida, acelerándose como si no hubiera habido intermedios. Había desempeñado siempre de manera bien cumplida los distintos trabajos. Había conducido una motocarro en la que transportaba muebles hasta más allá del puerto. Ahora había recuperado aquel carnet. Era lo primero que buscaba al levantarse, si lo olvidaba o se le ocultaba en un bolsillo, se sentía inseguro y no hacía más que revolver hasta dar con él, como si se ajustase la identidad. ¿Quién soy yo si me preguntan? Entonces le enseño ese carnet, no podía salir sin él.

Nada más levantarse se aseaba, se afeitaba, se vestía y tras desayunar bajaba en el ascensor hasta el portal acristalado de la casa, veía la gente pasar hasta que llegaba la furgoneta que los llevaba al Centro de día. Allí sabía muy bien quien era o al menos se iba por sus fueros infantiles, triunfantes sobre las urgencias del presente en tres idiomas, vasco, valenciano y español. Su presente se iba reorganizando y acoplando a los pensamientos, las fantasías y los afectos de la infancia. El sentido regresaba a la horma de sus experiencias infantiles, al ‘Olentzero’, a esa mano que se abrasó al coger unos garbanzos caídos al brasero y que se la dejó gafa hasta ahora. Toda posterioridad se iba borrando de su historia y dejaba descubrir sus primeros trazos, casi garabatos que luego serían reescritos, recuperando así los cuadernillos y trazos previos a las primeras letras. El original anulaba por incomparecencia la versión más lograda hasta el presente. Las heridas secretas terminarían de supurar, su mano recuperaba la blancura y flexibilidad originaria, una mano párvula que encuentra la mano de su madre.

Por ello se levantó y fue a hacer lo que siempre hacía, aún amanecía mientras tarareaba otra de las canciones que le ponía el yerno después de cada comida los domingos: “Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú? / Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú? / Tú serás un cadáver nada más. / Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú?"

![[Img #49273]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4988_escanear0035.jpg)

Al despertar Jerónimo Aceves una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama sin saber dónde estaba, casi ni sabía muy bien quién era. El tiempo nublado le producía una gran melancolía.

No se acordaba de tantos detalles de su vida. Llevaba casi 30 años jubilado, tenía tres nietas adolescentes que había ayudado a criar junto con su mujer y una herida antigua que desde que nacieran se había propuesto cicatrizar, una herida obsesiva, familiar, heredada ya de su padre.

Se acordaba, eso sí, de su infancia, algo que no se cansaba de contar y contar, de cómo le cambió la guerra, con tan solo ocho años, de su padre detenido y encarcelado y de un paseo de la mano de su madre en Valencia mientras sonaban las alarmas por los bombardeos de los Nacionales. De este ir de la mano conservaba una fotografía y tal vez fuera un recuerdo anómalo.

Aún así, sin su padre, en Valencia fue feliz, jugando al burro y aprovechando para extraer un puñado de lentejas de una tienda de ultramarinos por el pequeño agujero en que encajaba el espigón de una contraventana, o ya en León, cuando después de la guerra fuera castigado su padre que le proporcionaba un enorme pez de estraperlo de las mercancías de RENFE, o luego ya en la juventud, en Astorga, cuando ya aportaba a la familia la casquería sobrante de la carnicería para la que empezó a hacer los recados. Sin embargo, no recordaba con precisión lo que había hecho ayer.

Hay algunos allí, decía, que se esfuerzan en no ser felices. Aún era muy temprano para levantarse y asearse antes de bajar al Centro de día, así que permanecería un rato más en la cama. Se acordó entonces de aquella casa de vecinos en la calle Arrechipi de Irún, cabe la Contracalle, justo por detrás y abajo del Ayuntamiento; de su madre sola con dos hijos de seis y ocho años, nerviosa y urgida por tapar unos papeles bajo unas tablillas del piso; se acordó también del rincón en el que solía permanecer callado, absorto, del silencio allí de sus pensamientos como ahora que se venían callando tanto, pero sin esta angustia, de aquel armario de recuerdos y ensueños. Pero ese rincón, ahora recordaba mejor, no había sido en Irún, tal vez fuera en Barcelona, en una casa burguesa del Ensanche, donde vivieron de acogida, antes de irse a Valencia, mientras su madre buscaba trabajo en la servidumbre.

Se acurrucaba en el rincón para soñar, pero las ensoñaciones de un niño de la guerra más tienen que ver con el afecto y el hambre, un hambre que anida luego como un parásito en la memoria y que no se satisfará a lo largo de la vida. Todo un estribillo de coplas sin comienzo ni fin.

Sintió ahora la punzada de la pierna, la herida había tenido sus altibajos en los últimos treinta años, con un injerto de piel que fracasó y sucesivas infecciones bacterianas. Ahí continuaba tan dormida y memoriosa como Jerónimo, ahí era su padre el que había dormido y se había muerto.

Pensaba, en el duermevela, que había sido feliz, que se sentía muy feliz al lado de su mujer, la compañía de toda su vida, con sus dos hijos ya bien situados y sus nietas. Pensaba que su vida había sido maravillosa. También había sido feliz con sus amigos en la juventud, que es cuando se disfrutan los amigos. Vaya juergas que se corrían; pero él había sido cauto, se lo imponía su trabajo de cara al público y también su manera equilibrada y justa se ser.

En ocasiones su yerno le ponía en el móvil la canción que más le gustaba de cuando se casó, aquella canción que le ayudaba a recordar su amistad con la vida: “¡Qué felices seremos los dos, / Y que dulces los besos serán. / Pasaremos la noche en la luna, / Viviendo en mi casita de papel.” Y repetía el estribillo: “De papel, de papel.”

Había eso sí un difícil encuentro entre los recuerdos vívidos de infancia y el ahora que miraba hacia atrás, había un largo vacío que se comprimía en un instante: la boda, los hijos; el mayor, un tirillas que apenas comía, las noches que nos hizo pasar hasta que nos dimos cuenta de que la leche venía ya aguada y la diluíamos aún más por consejo del médico, por eso rabiaba de hambre, la hambre, no se le quitaba el hambre… entonces la mezclamos con harina y ya nos dejó dormir. Su hija de la que tan orgulloso se sentía; el día que nació, de vuelta a casa desde el hospital a quien quisiera oírle le contaba su felicidad. El yerno ahora y las nietas, para los que solo tenía halagos y parabienes.

Había entonces un vacío a todo eso. Desde la boda, en un brevísimo instante se precipitó la vida, acelerándose como si no hubiera habido intermedios. Había desempeñado siempre de manera bien cumplida los distintos trabajos. Había conducido una motocarro en la que transportaba muebles hasta más allá del puerto. Ahora había recuperado aquel carnet. Era lo primero que buscaba al levantarse, si lo olvidaba o se le ocultaba en un bolsillo, se sentía inseguro y no hacía más que revolver hasta dar con él, como si se ajustase la identidad. ¿Quién soy yo si me preguntan? Entonces le enseño ese carnet, no podía salir sin él.

Nada más levantarse se aseaba, se afeitaba, se vestía y tras desayunar bajaba en el ascensor hasta el portal acristalado de la casa, veía la gente pasar hasta que llegaba la furgoneta que los llevaba al Centro de día. Allí sabía muy bien quien era o al menos se iba por sus fueros infantiles, triunfantes sobre las urgencias del presente en tres idiomas, vasco, valenciano y español. Su presente se iba reorganizando y acoplando a los pensamientos, las fantasías y los afectos de la infancia. El sentido regresaba a la horma de sus experiencias infantiles, al ‘Olentzero’, a esa mano que se abrasó al coger unos garbanzos caídos al brasero y que se la dejó gafa hasta ahora. Toda posterioridad se iba borrando de su historia y dejaba descubrir sus primeros trazos, casi garabatos que luego serían reescritos, recuperando así los cuadernillos y trazos previos a las primeras letras. El original anulaba por incomparecencia la versión más lograda hasta el presente. Las heridas secretas terminarían de supurar, su mano recuperaba la blancura y flexibilidad originaria, una mano párvula que encuentra la mano de su madre.

Por ello se levantó y fue a hacer lo que siempre hacía, aún amanecía mientras tarareaba otra de las canciones que le ponía el yerno después de cada comida los domingos: “Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú? / Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú? / Tú serás un cadáver nada más. / Rascayú, cuando mueras ¿qué harás tú?"