ENTREVISTA / Abel Aparicio, escritor

'¿Dónde está nuestro pan?': la dignidad y la memoria contra el miedo

Astorga Redacción ha conversado con Abel Aparicio de su último libro, '¿Dónde está nuestro pan?' unos días antes de que lo presente en Astorga. La cita es el martes 18 de agosto en la carpa del Jardín de la Sinagoga de Astorga a las 20 horas.

![[Img #50616]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/2203_composicion-dsc_2734.jpg)

Eloy Rubio Carro: El libro '¿Dónde está nuestro pan?' contiene tres breves novelas algo desiguales en cuanto al tratamiento literario, pues en la primera de ellas, la que da título al libro, lo narrativo compite con lo documental e informativo. ¿Tal vez con la intención de ajustarse a unos hechos y no ser tachado de parcialidad?

Abel Aparicio: Sí, es verdad que '¿Dónde está nuestro pan?' fue la primera que he escrito en toda mi vida y es verdad que puede notarse que narrativamente cojea un poco. Lo que sí pretendía era plasmar unos hechos. Decir lo que pasó en una determinada época, con esos personajes y con estas declaraciones, cada cual con su forma de pensar, tanto las de las mujeres que se manifestaron, como el alcalde, y esto se puede ver en la causa judicial del archivo de Ferrol en la que yo me basé.

Al leerme la causa completa decidí novelarlo. Quizás por ser mi primera novela pequé de querer contarlo todo y dejar a un lado el aspecto literario, añadirle un matiz quizás más poético que sí se podrá encontrar en ‘La Línea’, la tercera de las novelas del libro.

De todas maneras, sobre '¿Dónde está nuestro pan?' me han dicho de todo. Dos panaderos, que no se conocen entre ellos, uno es del Bierzo y el otro de la zona de La Bañeza, me dijeron que les gustaba mucho porque en la narración olían ese pan. Se ve que la transcripción de lo que sucedía en una panadería, el olor madrugador del pan les evocaba fielmente su oficio. Y eso me dejó muy contento porque por lo menos supe transmitir lo que sucedía en esa panadería hace 80 años. En concreto, una de las que me comentaba esto era la hija del panadero de Torre que aparece en la novela.

Hay dos cuestiones que quería que aclararas de la primera de las tres novelas. Mientras que la parte documental ‘muestra’ y es rigurosamente aséptica, la parte narrativa 'dice' y se coloca del lado opuesto a ese asepticismo. ¿Resulta conciliable en tu historia esa dialéctica?

Yo creo, que aunque no queramos, siempre el autor pone algo de su parte. Al final siempre tienes una opinión sobre los hechos. Yo intenté posicionarme en esta historia desde el personaje de Manuel, el panadero. Es cierto que la parte documental es muy ceñida y rigurosa, y yo me posiciono dando mi opinión sobre los hechos a través de la figura del panadero. ¿Sobre si son complementarias?...

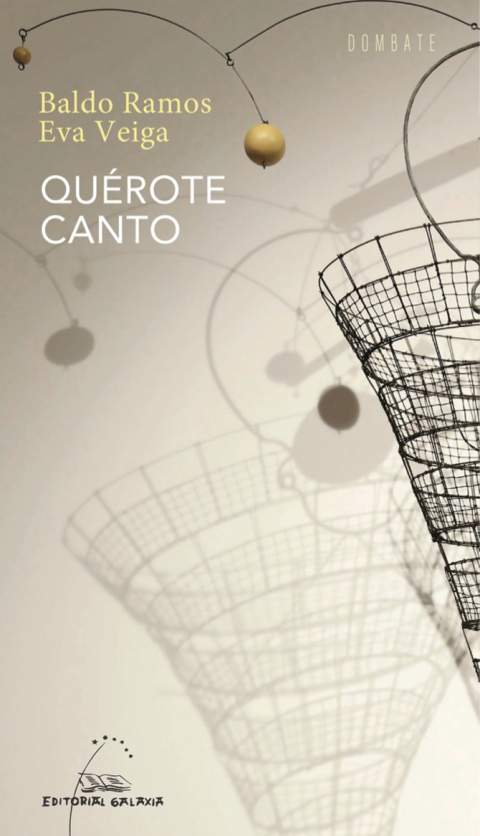

![[Img #50638]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/3484_6045_670-portada.jpg)

Pero no es eso lo que quería preguntarte, eso que dices es cierto, que siempre la posición del que narra está ahí quiera que no, pero a menudo en estas novelas tuyas se percibe, en la voz omnisciente, que no en la del panadero en este caso, tu posición; y a lo mejor es ahí dónde puede resbalar un poco la cosa. Es decir, el panadero puede opinar lo que quiera, que para eso es una novela, pero ¿tú como narrador omnisciente piensas que esa posición tan ideologizada que a menudo aparece…?

Sí, como te digo el proceso de creación fue en el siguiente orden: la primera es la del pan, la segunda la del atraco y la tercera la de la línea. Y a medida que iba escribiendo yo iba madurando en cuanto a frenar mi posición ante los hechos. Luego de escritas las tres novelas volví a reescribirlas, y yo sí creo que quizás pueda chocar la parte documental con la posición propia. En la primera novela, que en algunas de sus acciones hay quien me ha dicho que me paso de heroico, pretendía demostrar la fuerza de esas mujeres que se valían por sí mismas, de cómo era ninguneado su papel por ser mujeres tanto en la historia en general como en ese momento de la represión franquista y durante la guerra civil…

Esto que dices entronca muy bien con la segunda parte de esta pregunta que decía:...... “La segunda cuestión, no por conocida menos inquietante, es la presentación que haces de la desigualdad de las mujeres que independientemente de la clase social a la que pertenezcan, incomoda a sus maridos al menor atisbo de autonomía.”

Totalmente. Me da igual de la clase social que fueran, tanto si eran mujeres de la clase adinerada, como con las mujeres de los ferroviarios o de los mineros. Hablando con ellas y viendo la causa, con independencia de su clase social, cualquier atisbo de independencia, de intento de organización, de hacer algo, parece como que sus maridos se creyeran con el derecho divino de decirles lo que sí o lo que no…

Lo cual no deja de resultar chocante, sobre todo cuando hablamos de las clases trabajadoras que estaban sufriendo la opresión de las clases acomodadas al franquismo y de la Iglesia. Además en el caso que cuentas estaban luchando para que les dieran lo que ellos mismos le habían asignado…

Sí, pero es así. La primera de las mujeres, Concha, si no me equivoco, fue la primera que en España consiguió el reconocimiento de las mujeres que trabajaban en la mina, que tuvieran un contrato de minera, pues antes no estaba permitido. Y esta mujer decía que las mayores reticencias que ella se había encontrado a la hora de formalizar un contrato laboral las había encontrado en el propio sindicato. La gente que más se opuso a que las mujeres fueran tratadas como mineras eran sus propios compañeros sindicalistas. Eso nos da entender que, al margen de la clase social, cualquier atisbo de independencia de la mujer molesta al hombre porque lo entiende como ‘rebaja de su estatus’. Para bien o para mal algo pierde, y lo mismo daba que fueran mujeres ferroviarias, que fueran mineras, que fueran poseedoras de terrenos o bienes; cualquier movimiento de independencia por su parte conllevaba su rechazo.

![[Img #50619]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/1733_dsc_2769.jpg)

En 'Tren 485' haces un tratamiento cuasi policíaco, con expresiones propias del género, muy condicionado por el documento y en este caso por unos hechos concretos; además de un tratamiento que toma partido, con una técnica ‘in media res’, en dos tiempos: el del comienzo de la guerra civil (1936) y el del asalto al tren y las pesquisas posteriores (1939). Está tratado como un puzle que anima al lector a recomponerlo. ¿No crees que el desvelamiento final del puzle desmerece un poco la narración?

Yo pienso que no, pues quería dejarlo muy claro y bien amarrado para explicar que hay ciertas cosas que no se consiguen sin colaboración. ¿Quién les pudo facilitar aquella información? Pensé en dejarlo abierto, pero dije: voy a cerrarlo para que se vea que también dentro del régimen había personas que habiendo sido consideradas fiables, seguían resistiendo. Está hecho así con intención. Es verdad que podía haberlo dejado abierto pero consideré que era mejor cerrarlo, que se supiera que había ferroviarios disimulados en el régimen que tenían clara su postura. Luego lo de desvelar en el epílogo lo que pasó con ellos fue también muy consciente, con la intención de mostrar que a día de hoy en 2020 aún no tenemos claro lo que pasó con todas aquellas personas, pues todavía hay unos cuantos elementos y partícipes en el asalto de los que no tenemos ni idea. Entonces es una denuncia a este proceso de transición en la que no todo se sabe cuando ya debería de saberse.

En ‘La línea’, la narración funciona en contrapunto para contar dos historias que se encuentran cuando consiguen incorporar a la memoria familiar aquello que se callaba o que estaba olvidado. Parece mucho más madura narrativamente hablando que las otras dos ¿Fue la última que escribiste?

Sí, fue la última, está clarísimo. Además la escribí un año más tarde, después de haber leído mucha novela, después de haber reposado todo lo anterior y leído mucho sobre cómo escribir novelas, y yo creo que bien se nota ahí.

Sobre los temas que tratas, sobre el maquis, los represaliados republicanos después de la guerra, con abundancia de datos y biografías, la labor de investigación es importante. Muy evidente en la primera de las narraciones. Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa labor de recopilación de datos en ‘Tren 485", pueblo por pueblo de La Cepeda Alta.

Pues esa información está en la ‘Causa militar’. La documentación de ese robo proporciona la declaración en primer lugar del sujeto que capturan, en segundo lugar la declaración de los guardias civiles y en tercer lugar las preguntas que van haciendo, en este caso los guardias civiles, pueblo por pueblo; porque la guardia civil pensó que tenía que ser alguien de la zona, y se equivocaron. Por ello fueron a preguntar a Manzanal, a los Barrios de Nistoso, a Brañuelas, Villagatón a Santibáñez de Montes, un pueblo hoy desaparecido. Entonces en el documento de la propia causa de Ferrol aparececían todas esas declaraciones.

El temor es uno de los protagonistas de estas tres pequeñas novelas. En ‘¿Dónde está nuestro pan?’ ese temor se desembaraza en las mujeres bajo el amparo de una justicia con mayúsculas. En ‘Tren 485’ el miedo se extiende y propaga como una peste por toda la comarca, que queda dividida, donde la Guardia Civil llega a ser un cuerpo extraño entre los falangistas y los represaliados. En ‘La línea’ el miedo es el silencio de años que es derrotado cuando se cuenta lo que tanto callaron.

En el caso de las mujeres de Torre del Bierzo el miedo está ahí, pero lo superan porque tenían muy claro lo que querían. Digamos que las mujeres que iniciaron un poco el movimiento ya venían de zona republicana, ya sabían lo que era luchar; además eran mujeres que no tenían nada que perder pues ya las habían mandado lejos de sus lugares de origen, como castigo, a Torre del Bierzo, y encima no tenían pan, no tenían nada para comer ni nada que perder. En ‘Tren 475’ también es gente a la que han aniquilado a su familia y piensan que tampoco tienen ya nada que perder. Superan el miedo por el hambre y por la desilusión vital de haberse quedado sin familiares. En el caso de ‘La línea’, cuando entrevisté a Aurora, una de las protagonistas, sobre el tema de su trabajo en la mina, tenía muchísimas ganas de hablar, y sin preguntarle sobre el tema me contó, como si de pronto explosionara, toda esa historia de la persecución de su familia. No sé si porque había llegado ya a una edad en la que le daba igual todo, o porque nunca había tenido ese miedo. Aurora, a día de hoy, ya no tenía ese miedo. Lo tuvo, casi con toda seguridad, porque ese miedo se transmite de padres a hijos e incluso a los nietos. Pero a mí no me lo mostró.

![[Img #50618]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/6309_dsc_2693.jpg)

¿Qué respuesta esperas o has tenido por parte de los sucesores de los afectados y cómo se ha removido la posición de la mujer en estos pueblos de los que tratan tus historias?

Con respecto a las mujeres de Torre intenté localizar a alguna de ellas y no di con ninguna. Lo más cerca que estuve fue con la hija del panadero que me impactó muchísimo, porque no sabía nada de esta historia. Y pensé: es tremendo cómo el padre oculta a sus hijos lo que allí ocurrió, en aquel juicio contra 39 mujeres en el año 41, por haberse puesto en fila ante el ayuntamiento recién terminada la guerra civil y en una zona de castigo; era tremendo. Y no le había transmitido la historia a su hija creo que por el miedo a las represalias.

En cuanto a la mujer en estos pueblos es verdad que sigue habiendo esa distancia mayor entre hombre y mujer que en otros lugares más abiertos. El año pasado se estrenaba en el MUSAC el documental ‘Puta mina’ y una de las autoras decía que cuando habían proyectado ese documental en Ciñera levantó ampollas, porque estaban diciendo lo que muchas mujeres de mineros pensaban, y eso fue una sacudida para los mineros como machitos. Por eso yo creo que a día de hoy eso sigue ahí, lamentablemente.

![[Img #50620]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/8760_dsc_2795.jpg)

![[Img #50616]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/2203_composicion-dsc_2734.jpg)

Eloy Rubio Carro: El libro '¿Dónde está nuestro pan?' contiene tres breves novelas algo desiguales en cuanto al tratamiento literario, pues en la primera de ellas, la que da título al libro, lo narrativo compite con lo documental e informativo. ¿Tal vez con la intención de ajustarse a unos hechos y no ser tachado de parcialidad?

Abel Aparicio: Sí, es verdad que '¿Dónde está nuestro pan?' fue la primera que he escrito en toda mi vida y es verdad que puede notarse que narrativamente cojea un poco. Lo que sí pretendía era plasmar unos hechos. Decir lo que pasó en una determinada época, con esos personajes y con estas declaraciones, cada cual con su forma de pensar, tanto las de las mujeres que se manifestaron, como el alcalde, y esto se puede ver en la causa judicial del archivo de Ferrol en la que yo me basé.

Al leerme la causa completa decidí novelarlo. Quizás por ser mi primera novela pequé de querer contarlo todo y dejar a un lado el aspecto literario, añadirle un matiz quizás más poético que sí se podrá encontrar en ‘La Línea’, la tercera de las novelas del libro.

De todas maneras, sobre '¿Dónde está nuestro pan?' me han dicho de todo. Dos panaderos, que no se conocen entre ellos, uno es del Bierzo y el otro de la zona de La Bañeza, me dijeron que les gustaba mucho porque en la narración olían ese pan. Se ve que la transcripción de lo que sucedía en una panadería, el olor madrugador del pan les evocaba fielmente su oficio. Y eso me dejó muy contento porque por lo menos supe transmitir lo que sucedía en esa panadería hace 80 años. En concreto, una de las que me comentaba esto era la hija del panadero de Torre que aparece en la novela.

Hay dos cuestiones que quería que aclararas de la primera de las tres novelas. Mientras que la parte documental ‘muestra’ y es rigurosamente aséptica, la parte narrativa 'dice' y se coloca del lado opuesto a ese asepticismo. ¿Resulta conciliable en tu historia esa dialéctica?

Yo creo, que aunque no queramos, siempre el autor pone algo de su parte. Al final siempre tienes una opinión sobre los hechos. Yo intenté posicionarme en esta historia desde el personaje de Manuel, el panadero. Es cierto que la parte documental es muy ceñida y rigurosa, y yo me posiciono dando mi opinión sobre los hechos a través de la figura del panadero. ¿Sobre si son complementarias?...

![[Img #50638]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/3484_6045_670-portada.jpg)

Pero no es eso lo que quería preguntarte, eso que dices es cierto, que siempre la posición del que narra está ahí quiera que no, pero a menudo en estas novelas tuyas se percibe, en la voz omnisciente, que no en la del panadero en este caso, tu posición; y a lo mejor es ahí dónde puede resbalar un poco la cosa. Es decir, el panadero puede opinar lo que quiera, que para eso es una novela, pero ¿tú como narrador omnisciente piensas que esa posición tan ideologizada que a menudo aparece…?

Sí, como te digo el proceso de creación fue en el siguiente orden: la primera es la del pan, la segunda la del atraco y la tercera la de la línea. Y a medida que iba escribiendo yo iba madurando en cuanto a frenar mi posición ante los hechos. Luego de escritas las tres novelas volví a reescribirlas, y yo sí creo que quizás pueda chocar la parte documental con la posición propia. En la primera novela, que en algunas de sus acciones hay quien me ha dicho que me paso de heroico, pretendía demostrar la fuerza de esas mujeres que se valían por sí mismas, de cómo era ninguneado su papel por ser mujeres tanto en la historia en general como en ese momento de la represión franquista y durante la guerra civil…

Esto que dices entronca muy bien con la segunda parte de esta pregunta que decía:...... “La segunda cuestión, no por conocida menos inquietante, es la presentación que haces de la desigualdad de las mujeres que independientemente de la clase social a la que pertenezcan, incomoda a sus maridos al menor atisbo de autonomía.”

Totalmente. Me da igual de la clase social que fueran, tanto si eran mujeres de la clase adinerada, como con las mujeres de los ferroviarios o de los mineros. Hablando con ellas y viendo la causa, con independencia de su clase social, cualquier atisbo de independencia, de intento de organización, de hacer algo, parece como que sus maridos se creyeran con el derecho divino de decirles lo que sí o lo que no…

Lo cual no deja de resultar chocante, sobre todo cuando hablamos de las clases trabajadoras que estaban sufriendo la opresión de las clases acomodadas al franquismo y de la Iglesia. Además en el caso que cuentas estaban luchando para que les dieran lo que ellos mismos le habían asignado…

Sí, pero es así. La primera de las mujeres, Concha, si no me equivoco, fue la primera que en España consiguió el reconocimiento de las mujeres que trabajaban en la mina, que tuvieran un contrato de minera, pues antes no estaba permitido. Y esta mujer decía que las mayores reticencias que ella se había encontrado a la hora de formalizar un contrato laboral las había encontrado en el propio sindicato. La gente que más se opuso a que las mujeres fueran tratadas como mineras eran sus propios compañeros sindicalistas. Eso nos da entender que, al margen de la clase social, cualquier atisbo de independencia de la mujer molesta al hombre porque lo entiende como ‘rebaja de su estatus’. Para bien o para mal algo pierde, y lo mismo daba que fueran mujeres ferroviarias, que fueran mineras, que fueran poseedoras de terrenos o bienes; cualquier movimiento de independencia por su parte conllevaba su rechazo.

![[Img #50619]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/1733_dsc_2769.jpg)

En 'Tren 485' haces un tratamiento cuasi policíaco, con expresiones propias del género, muy condicionado por el documento y en este caso por unos hechos concretos; además de un tratamiento que toma partido, con una técnica ‘in media res’, en dos tiempos: el del comienzo de la guerra civil (1936) y el del asalto al tren y las pesquisas posteriores (1939). Está tratado como un puzle que anima al lector a recomponerlo. ¿No crees que el desvelamiento final del puzle desmerece un poco la narración?

Yo pienso que no, pues quería dejarlo muy claro y bien amarrado para explicar que hay ciertas cosas que no se consiguen sin colaboración. ¿Quién les pudo facilitar aquella información? Pensé en dejarlo abierto, pero dije: voy a cerrarlo para que se vea que también dentro del régimen había personas que habiendo sido consideradas fiables, seguían resistiendo. Está hecho así con intención. Es verdad que podía haberlo dejado abierto pero consideré que era mejor cerrarlo, que se supiera que había ferroviarios disimulados en el régimen que tenían clara su postura. Luego lo de desvelar en el epílogo lo que pasó con ellos fue también muy consciente, con la intención de mostrar que a día de hoy en 2020 aún no tenemos claro lo que pasó con todas aquellas personas, pues todavía hay unos cuantos elementos y partícipes en el asalto de los que no tenemos ni idea. Entonces es una denuncia a este proceso de transición en la que no todo se sabe cuando ya debería de saberse.

En ‘La línea’, la narración funciona en contrapunto para contar dos historias que se encuentran cuando consiguen incorporar a la memoria familiar aquello que se callaba o que estaba olvidado. Parece mucho más madura narrativamente hablando que las otras dos ¿Fue la última que escribiste?

Sí, fue la última, está clarísimo. Además la escribí un año más tarde, después de haber leído mucha novela, después de haber reposado todo lo anterior y leído mucho sobre cómo escribir novelas, y yo creo que bien se nota ahí.

Sobre los temas que tratas, sobre el maquis, los represaliados republicanos después de la guerra, con abundancia de datos y biografías, la labor de investigación es importante. Muy evidente en la primera de las narraciones. Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa labor de recopilación de datos en ‘Tren 485", pueblo por pueblo de La Cepeda Alta.

Pues esa información está en la ‘Causa militar’. La documentación de ese robo proporciona la declaración en primer lugar del sujeto que capturan, en segundo lugar la declaración de los guardias civiles y en tercer lugar las preguntas que van haciendo, en este caso los guardias civiles, pueblo por pueblo; porque la guardia civil pensó que tenía que ser alguien de la zona, y se equivocaron. Por ello fueron a preguntar a Manzanal, a los Barrios de Nistoso, a Brañuelas, Villagatón a Santibáñez de Montes, un pueblo hoy desaparecido. Entonces en el documento de la propia causa de Ferrol aparececían todas esas declaraciones.

El temor es uno de los protagonistas de estas tres pequeñas novelas. En ‘¿Dónde está nuestro pan?’ ese temor se desembaraza en las mujeres bajo el amparo de una justicia con mayúsculas. En ‘Tren 485’ el miedo se extiende y propaga como una peste por toda la comarca, que queda dividida, donde la Guardia Civil llega a ser un cuerpo extraño entre los falangistas y los represaliados. En ‘La línea’ el miedo es el silencio de años que es derrotado cuando se cuenta lo que tanto callaron.

En el caso de las mujeres de Torre del Bierzo el miedo está ahí, pero lo superan porque tenían muy claro lo que querían. Digamos que las mujeres que iniciaron un poco el movimiento ya venían de zona republicana, ya sabían lo que era luchar; además eran mujeres que no tenían nada que perder pues ya las habían mandado lejos de sus lugares de origen, como castigo, a Torre del Bierzo, y encima no tenían pan, no tenían nada para comer ni nada que perder. En ‘Tren 475’ también es gente a la que han aniquilado a su familia y piensan que tampoco tienen ya nada que perder. Superan el miedo por el hambre y por la desilusión vital de haberse quedado sin familiares. En el caso de ‘La línea’, cuando entrevisté a Aurora, una de las protagonistas, sobre el tema de su trabajo en la mina, tenía muchísimas ganas de hablar, y sin preguntarle sobre el tema me contó, como si de pronto explosionara, toda esa historia de la persecución de su familia. No sé si porque había llegado ya a una edad en la que le daba igual todo, o porque nunca había tenido ese miedo. Aurora, a día de hoy, ya no tenía ese miedo. Lo tuvo, casi con toda seguridad, porque ese miedo se transmite de padres a hijos e incluso a los nietos. Pero a mí no me lo mostró.

![[Img #50618]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/6309_dsc_2693.jpg)

¿Qué respuesta esperas o has tenido por parte de los sucesores de los afectados y cómo se ha removido la posición de la mujer en estos pueblos de los que tratan tus historias?

Con respecto a las mujeres de Torre intenté localizar a alguna de ellas y no di con ninguna. Lo más cerca que estuve fue con la hija del panadero que me impactó muchísimo, porque no sabía nada de esta historia. Y pensé: es tremendo cómo el padre oculta a sus hijos lo que allí ocurrió, en aquel juicio contra 39 mujeres en el año 41, por haberse puesto en fila ante el ayuntamiento recién terminada la guerra civil y en una zona de castigo; era tremendo. Y no le había transmitido la historia a su hija creo que por el miedo a las represalias.

En cuanto a la mujer en estos pueblos es verdad que sigue habiendo esa distancia mayor entre hombre y mujer que en otros lugares más abiertos. El año pasado se estrenaba en el MUSAC el documental ‘Puta mina’ y una de las autoras decía que cuando habían proyectado ese documental en Ciñera levantó ampollas, porque estaban diciendo lo que muchas mujeres de mineros pensaban, y eso fue una sacudida para los mineros como machitos. Por eso yo creo que a día de hoy eso sigue ahí, lamentablemente.

![[Img #50620]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/8760_dsc_2795.jpg)