Cabañas para pensar

Reproducimos algunos fragmentos de la presentación de la exposición 'Cabañas para pensar', porque puede resultar una herramienta útil para acercarse a ella.

Esta exposición se puede visitar de martes a domingo de 12 a 14 y de 16 a 19H en la 'FundaciónCerezalesAntonioyCinia' en Cerezales del Condado

![[Img #13215]](upload/img/periodico/img_13215.jpg)

La exposición ‘Cabañas para pensar’ surge de la lectura del libro del arquitecto inglés Adam Sharif sobre la cabaña de Heidegger, un libro que si bien no nos convenció demasiado pues si trataba de ser técnico no era demasiado bueno y si quería ser ensayístico no daba en el punto. Y, sin embargo creemos que la cabaña de Heidegger, aunque no sea de las más bonitas que presentamos aquí, aporta un tema que da muchísimo juego. Fue un poco nuestra decepción ante ese libro la que propició esta idea.

Así que para enmendar a Adan Sharif y porque nos pareciera muy sugerente el reto de retirarse a una cabaña con la intención de pensar, nos propusimos hacer una investigación más amplia; la de aquellos autores que siendo fundamentales en la modernidad, habían construido cabañas. Pronto nos encontramos con que los dos grandes filósofos de la modernidad, Heidegger y Wittgenstein fueron sujetos con querencia cabañera, incluso en el caso de Wittgenstein con una pulsión anacorética y ascética tremenda. Y ya tirando del hilo encontramos que Gustav Malher practicó a lo largo de toda su vida la experiencia cabañística. Malher componía durante los veranos, bien de madrugada, en las cabañas que iba habitando. En la exposición presentamos las dos últimas en que vivió; la última en los Dolomitas italianos.

Nos interesaba mostrar que algunos autores que han construido la modernidad, como Virginia Wolf o Stringberg, Knut Hamsum y Dylan Thomas tuvieron una experiencia muy intensa en este tipo de espacios; pero lo que queríamos plantear realmente es qué sucedía ahí, cuál es el deseo de alguien que se aísla en una cabaña, que por cierto la construyen casi siempre ellos mismos; en el caso de Stringberg es evidente, por lo elemental de la misma, que la ha hecho él solito. Cuál es el deseo que convoca a estos individuos a este proceso de aislamiento, de soledad extrema; y eso creo que tiene que ver mucho justamente con lo que entendemos por modernidad. Casi todos ellos son actores de la modernidad de principios del siglo XX. Y pienso que hay ahí una respuesta en cierta manera crítica con la hipermediación o con la inmediación, con la conectividad social, con el nacimiento de un mundo tecnológico que es el que se inicia con el advenimiento del teléfono, con todos esos artefactos que caracterizan la segunda modernidad.

Esta reacción es la de buscarse a sí mismos en una soledad extrema, es decir no tanto de huir del mundo, sino más bien de separarse del mundo, tomar distancias con el mundo para en alguna medida alcanzarlo, pudiendo así intervenir de manera más potente sobre el mundo mismo. Les es necesario para su proceso de creación tomar distancias, lograr una perspectiva. Nietzsche, que está sobrevolando esta exposición, comentaba que ‘Ser capaz de tomar una perspectiva es alcanzar un poder’. Eso es lo que creo que estos escritores intentaban con su aislamiento en la cabaña, transformarse a sí mismos, transformarse en sí mismos; lo que los griegos llamaban una ‘epistrofé’, una purificación de sí mismos y a un tiempo están intentando poder intervenir de una manera mucho más efectiva en el mundo profano.

Nos interesaba también la manera en que la cabaña consigue remitir a procesos reflexivos propios de escuelas filosóficas que la modernidad había olvidado, las de la antigüedad clásica, las de los estoicos, los epicúreos los cuales entendían de una manera muy clara que el acto de escribir o de pensar no es algo abstracto ni exclusivamente autónomo, sino que implica al cuerpo con el que se realiza y ahí el cuerpo ocupa importancia. Como dijera Wittgenstein, ahí importa tanto el lugar desde el que uno escribe o el lugar en el que uno escribe. Parece como si la modernidad hubiera olvidado que esta experiencia vital, existencial e incluso somática que es la de hablar, escribir o la del pensar no puede venir aislada de los espacios, contextos y hábitos en los que se produce, cosa que tenían muy claro aquellas antiguas escuelas filosóficas.

![[Img #13204]](upload/img/periodico/img_13204.jpg)

Creo que estos autores en su decisión de vivir aunque fuera a ratos en la cabaña están reivindicando un proceso en donde la escritura, el pensamiento o la pintura o la composición musical, recuperaran su anclaje con la morada, con el paisaje, con el cuerpo, con la propia experiencia vital.

De este modo, el ejemplo de Thoreau resulta modélico: al decidir durante un tiempo vivir en la cabaña construida en el bosque por él mismo, pretende realizar un acto filosófico, es decir: entregarse a cierta forma de vida filosófica que implica el trabajo manual y al mismo tiempo la pobreza, pero que le proporciona también una visión del mundo inmensamente ampliada, hasta alcanzar incluso la fusión con la totalidad de la existencia, a identificarse “con la naturaleza por entero”.

Otras veces, como en el caso de la escritora británica Virginia Woolf, no se trata tanto de retrotraerse hacia un mundo natural y primigenio, sino, simplemente de la búsqueda de una privacidad perteneciente única y exclusivamente al creador. “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”, la célebre frase del ensayo de Woolf Una habitación propia cobra especial relevancia si la aplicamos a la cabaña que utilizaba durante los veranos la autora para desarrollar su trabajo, puesto que aquí Woolf no busca únicamente un aislamiento voluntario o una comunión con su entorno, sino que introduce en este caso una opción política consciente dirigida a la consecución de una libertad individual e intelectual a través de la reivindicación de un espacio exclusivo.

Cuando estos once autores construyen y viajan a su cabaña, lo que están buscando no es ni siquiera realizar una obra, sino que tienen como objetivo inmediato conocerse a sí mismos, profundizar en sí mismos, y si esto fuera posible, alcanzar el ‘sí mismo’; para ser más auténticos, ponerse a prueba. Los diarios por ejemplo de Wittgenstein en la cabaña de Noruega son de una claridad increíble en el autoanálisis que realiza mediante ese proceso de aislamiento.

No despreciar el mundo, aunque haya una actitud negativa, -una ‘cosmoclasia’- con respecto al mundo que han vivido; sino tratar de experimentar lo que es uno mismo frente a uno mismo, y tratar también de volverse planta, de vivir una vida lo más natural posible, la nuda vida que hacen los animales o que hacen las plantas.

En relación, asimismo, con el proceso de transformación o conversión que la cabaña determina, debemos indicar toda una dimensión estética que tiene relación con el proceso mismo de la percepción y la recepción (visual y acústica), así como con el de la elaboración de un discurso dirigido fundamentalmente hacia uno mismo, en radical introspección y en una clara reducción fenomenológica. Tal transformación tiene que ver, por ejemplo, con una ruptura de nuestra familiaridad con el mundo que conocíamos hasta ese momento, con la esperanza, precisamente, de que a través de esa ruptura surgirá uno nuevo, o diferente, totalmente renovado, repleto de posibilidades y desprovisto de todo artificio. He aquí la tesis de fondo que subyace en todos los ejemplos de esta exposición.

![[Img #13203]](upload/img/periodico/img_13203.jpg)

La muestra que podemos ver en la Fundación Cerezales Antonio y Cinia (FCAYC), es un proyecto de Eduardo Outeiro, comisariado por Alfredo Olmedo y Alberto Ruiz de Samaniego, con la colaboración de la Fundación Luis Seoane (A Coruña).

Se han seleccionado once autores, todos ellos europeos; aunque hubiera una tradición americana y canadiense muy arraigada en la construcción de cabañas. Buscamos una variedad de creadores entre los que hubiese músicos, pintores, novelistas, poetas, etc. La tipología de las construcciones es muy variada, desde la cabaña más pobretona que es la de Stringberg a algunas que casi parecen mansiones lujosas, como en el caso de Derek Jarman o el de Virginia Wolf, entre medias tenemos una amplia carta de construcciones.

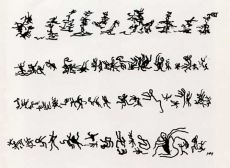

Tratamos de establecer una narración homogénea entre todas las cabañas elegidas. Así se realizaron una serie de fotografías en los entornos de cada cabaña; allí se hizo una recogida de las plantas de los alrededores para confeccionar un pequeño herbolario que fuera vínculo físico de la realidad de la casa con sus imágenes fotográficas, y por último realizamos un plano arquitectónico del alzado y planta de la propia cabaña. En muchos casos no fue nada sencillo esta realización porque como en el caso de Wittgenstein, donde la cabaña que había sido de madera en un fiordo noruego se la comió la intemperie, ya no se conserva. Entonces la reconstrucción de la misma fue a partir de las tres fotos de muy mala calidad que aún quedan de ella. Esta y otras reconstrucciones son las primeras de las que se hacen planos. Nunca antes se habían hecho.

Esta exposición se puede visitar de martes a domingo de 12 a 14 y de 16 a 19H en la 'FundaciónCerezalesAntonioyCinia' en Cerezales del Condado

![[Img #13215]](upload/img/periodico/img_13215.jpg)

La exposición ‘Cabañas para pensar’ surge de la lectura del libro del arquitecto inglés Adam Sharif sobre la cabaña de Heidegger, un libro que si bien no nos convenció demasiado pues si trataba de ser técnico no era demasiado bueno y si quería ser ensayístico no daba en el punto. Y, sin embargo creemos que la cabaña de Heidegger, aunque no sea de las más bonitas que presentamos aquí, aporta un tema que da muchísimo juego. Fue un poco nuestra decepción ante ese libro la que propició esta idea.

Así que para enmendar a Adan Sharif y porque nos pareciera muy sugerente el reto de retirarse a una cabaña con la intención de pensar, nos propusimos hacer una investigación más amplia; la de aquellos autores que siendo fundamentales en la modernidad, habían construido cabañas. Pronto nos encontramos con que los dos grandes filósofos de la modernidad, Heidegger y Wittgenstein fueron sujetos con querencia cabañera, incluso en el caso de Wittgenstein con una pulsión anacorética y ascética tremenda. Y ya tirando del hilo encontramos que Gustav Malher practicó a lo largo de toda su vida la experiencia cabañística. Malher componía durante los veranos, bien de madrugada, en las cabañas que iba habitando. En la exposición presentamos las dos últimas en que vivió; la última en los Dolomitas italianos.

Nos interesaba mostrar que algunos autores que han construido la modernidad, como Virginia Wolf o Stringberg, Knut Hamsum y Dylan Thomas tuvieron una experiencia muy intensa en este tipo de espacios; pero lo que queríamos plantear realmente es qué sucedía ahí, cuál es el deseo de alguien que se aísla en una cabaña, que por cierto la construyen casi siempre ellos mismos; en el caso de Stringberg es evidente, por lo elemental de la misma, que la ha hecho él solito. Cuál es el deseo que convoca a estos individuos a este proceso de aislamiento, de soledad extrema; y eso creo que tiene que ver mucho justamente con lo que entendemos por modernidad. Casi todos ellos son actores de la modernidad de principios del siglo XX. Y pienso que hay ahí una respuesta en cierta manera crítica con la hipermediación o con la inmediación, con la conectividad social, con el nacimiento de un mundo tecnológico que es el que se inicia con el advenimiento del teléfono, con todos esos artefactos que caracterizan la segunda modernidad.

Esta reacción es la de buscarse a sí mismos en una soledad extrema, es decir no tanto de huir del mundo, sino más bien de separarse del mundo, tomar distancias con el mundo para en alguna medida alcanzarlo, pudiendo así intervenir de manera más potente sobre el mundo mismo. Les es necesario para su proceso de creación tomar distancias, lograr una perspectiva. Nietzsche, que está sobrevolando esta exposición, comentaba que ‘Ser capaz de tomar una perspectiva es alcanzar un poder’. Eso es lo que creo que estos escritores intentaban con su aislamiento en la cabaña, transformarse a sí mismos, transformarse en sí mismos; lo que los griegos llamaban una ‘epistrofé’, una purificación de sí mismos y a un tiempo están intentando poder intervenir de una manera mucho más efectiva en el mundo profano.

Nos interesaba también la manera en que la cabaña consigue remitir a procesos reflexivos propios de escuelas filosóficas que la modernidad había olvidado, las de la antigüedad clásica, las de los estoicos, los epicúreos los cuales entendían de una manera muy clara que el acto de escribir o de pensar no es algo abstracto ni exclusivamente autónomo, sino que implica al cuerpo con el que se realiza y ahí el cuerpo ocupa importancia. Como dijera Wittgenstein, ahí importa tanto el lugar desde el que uno escribe o el lugar en el que uno escribe. Parece como si la modernidad hubiera olvidado que esta experiencia vital, existencial e incluso somática que es la de hablar, escribir o la del pensar no puede venir aislada de los espacios, contextos y hábitos en los que se produce, cosa que tenían muy claro aquellas antiguas escuelas filosóficas.

![[Img #13204]](upload/img/periodico/img_13204.jpg)

Creo que estos autores en su decisión de vivir aunque fuera a ratos en la cabaña están reivindicando un proceso en donde la escritura, el pensamiento o la pintura o la composición musical, recuperaran su anclaje con la morada, con el paisaje, con el cuerpo, con la propia experiencia vital.

De este modo, el ejemplo de Thoreau resulta modélico: al decidir durante un tiempo vivir en la cabaña construida en el bosque por él mismo, pretende realizar un acto filosófico, es decir: entregarse a cierta forma de vida filosófica que implica el trabajo manual y al mismo tiempo la pobreza, pero que le proporciona también una visión del mundo inmensamente ampliada, hasta alcanzar incluso la fusión con la totalidad de la existencia, a identificarse “con la naturaleza por entero”.

Otras veces, como en el caso de la escritora británica Virginia Woolf, no se trata tanto de retrotraerse hacia un mundo natural y primigenio, sino, simplemente de la búsqueda de una privacidad perteneciente única y exclusivamente al creador. “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”, la célebre frase del ensayo de Woolf Una habitación propia cobra especial relevancia si la aplicamos a la cabaña que utilizaba durante los veranos la autora para desarrollar su trabajo, puesto que aquí Woolf no busca únicamente un aislamiento voluntario o una comunión con su entorno, sino que introduce en este caso una opción política consciente dirigida a la consecución de una libertad individual e intelectual a través de la reivindicación de un espacio exclusivo.

Cuando estos once autores construyen y viajan a su cabaña, lo que están buscando no es ni siquiera realizar una obra, sino que tienen como objetivo inmediato conocerse a sí mismos, profundizar en sí mismos, y si esto fuera posible, alcanzar el ‘sí mismo’; para ser más auténticos, ponerse a prueba. Los diarios por ejemplo de Wittgenstein en la cabaña de Noruega son de una claridad increíble en el autoanálisis que realiza mediante ese proceso de aislamiento.

No despreciar el mundo, aunque haya una actitud negativa, -una ‘cosmoclasia’- con respecto al mundo que han vivido; sino tratar de experimentar lo que es uno mismo frente a uno mismo, y tratar también de volverse planta, de vivir una vida lo más natural posible, la nuda vida que hacen los animales o que hacen las plantas.

En relación, asimismo, con el proceso de transformación o conversión que la cabaña determina, debemos indicar toda una dimensión estética que tiene relación con el proceso mismo de la percepción y la recepción (visual y acústica), así como con el de la elaboración de un discurso dirigido fundamentalmente hacia uno mismo, en radical introspección y en una clara reducción fenomenológica. Tal transformación tiene que ver, por ejemplo, con una ruptura de nuestra familiaridad con el mundo que conocíamos hasta ese momento, con la esperanza, precisamente, de que a través de esa ruptura surgirá uno nuevo, o diferente, totalmente renovado, repleto de posibilidades y desprovisto de todo artificio. He aquí la tesis de fondo que subyace en todos los ejemplos de esta exposición.

![[Img #13203]](upload/img/periodico/img_13203.jpg)

La muestra que podemos ver en la Fundación Cerezales Antonio y Cinia (FCAYC), es un proyecto de Eduardo Outeiro, comisariado por Alfredo Olmedo y Alberto Ruiz de Samaniego, con la colaboración de la Fundación Luis Seoane (A Coruña).

Se han seleccionado once autores, todos ellos europeos; aunque hubiera una tradición americana y canadiense muy arraigada en la construcción de cabañas. Buscamos una variedad de creadores entre los que hubiese músicos, pintores, novelistas, poetas, etc. La tipología de las construcciones es muy variada, desde la cabaña más pobretona que es la de Stringberg a algunas que casi parecen mansiones lujosas, como en el caso de Derek Jarman o el de Virginia Wolf, entre medias tenemos una amplia carta de construcciones.

Tratamos de establecer una narración homogénea entre todas las cabañas elegidas. Así se realizaron una serie de fotografías en los entornos de cada cabaña; allí se hizo una recogida de las plantas de los alrededores para confeccionar un pequeño herbolario que fuera vínculo físico de la realidad de la casa con sus imágenes fotográficas, y por último realizamos un plano arquitectónico del alzado y planta de la propia cabaña. En muchos casos no fue nada sencillo esta realización porque como en el caso de Wittgenstein, donde la cabaña que había sido de madera en un fiordo noruego se la comió la intemperie, ya no se conserva. Entonces la reconstrucción de la misma fue a partir de las tres fotos de muy mala calidad que aún quedan de ella. Esta y otras reconstrucciones son las primeras de las que se hacen planos. Nunca antes se habían hecho.