Los sonetos de Jon Juaristi

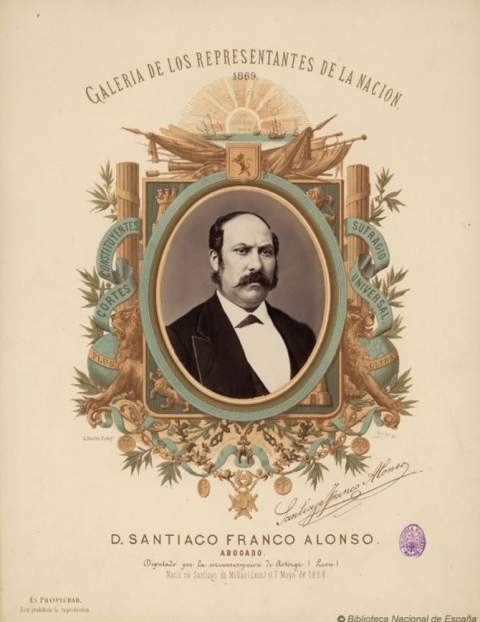

Jon Juaristi, Sonetos de la patria oscura. Edición de Rodrigo Olay Valdés, Sevilla, Renacimiento, 2018, 144 pp.

![[Img #40190]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6733_sonetos-de-la-patria-oscura.jpg?40)

Aunque Jon Juaristi Bilbao (Bilbao, 1951) pertenece cronológicamente, como Luis Alberto de Cuenca, Jaime Siles o Luis Antonio de Villena, al sector más joven de la generación del 68 (o de los novísimos), se le suele incluir dentro de la generación siguiente, la de los ochenta. Y en efecto, su primer libro —Diario del poeta recién cansado (1985)— aparece durante aquella década y conecta, en líneas generales, con la poesía figurativa, realista o de la experiencia hegemónica entonces entre los integrantes de aquella generación que viene a sustituir a la novísima. Ya desde esa primera entrega, su poesía se caracterizará sobre todo por el humor y la ironía (que encubre un trasfondo elegíaco y grave), por los numerosos ecos textuales de otros autores, y por la notable maestría en el uso del verso, que se sirve con frecuencia de cauces estróficos tradicionales, y en particular del soneto.

Nada menos que sesenta forman parte de los ocho poemarios publicados hasta el momento, desde Diario del poeta recién cansado (1985) hasta Renta antigua (2012). Todos ellos, más ocho inéditos, han sido reunidos ahora por el poeta y filólogo ovetense Rodrigo Olay en Sonetos de la patria oscura (2018), título tomado de Aresti y Juan Manuel Bonet. La edición va precedida de un prólogo rotulado “No cantará mejor la voz del agua” (pp. 7-42), en el que, tras una breve presentación general de la poesía del autor (pp. 7-12), se estudian de manera bastante precisa y completa las características de sus sonetos.

Es de destacar ante todo la importancia de esta estrofa en su obra, que supone “entre un tercio y un cuarto del total de poemas” (p. 12), sin duda un porcentaje elevado. Entre las razones que explican su inclinación por este esquema métrico se señalan su idoneidad para la expresión de un pensamiento silogístico (p. 14) o la tradición poética en la que se sitúa Juaristi, con maestros como Borges o Ángel González, y en la más cercana tradición bilbaína, Unamuno, Otero o Aresti (pp. 15-16), todos ellos excelentes sonetistas. Asimismo se estudian con detalle (pp. 35-40) las características formales —estructura, métrica y rima— de sus sonetos, que se mueven entre el canon y la renovación. Las conclusiones se pueden resumir en el predominio de la forma canónica de tradición italiana en sus primeros libros, y en la forma de tradición isabelina (tres cuartetos más un pareado) —si bien de medida polimétrica— en los últimos (p. 40). En cualquier caso, en ellos se reflejan los mismos temas que en el resto de su poesía. El estudio preliminar se cierra con una pertinente bibliografía (pp. 43-47) y un apartado sobre los criterios y las características de esta edición (pp. 49-52).

En cuanto a los textos, el lector tendrá ocasión de observar los temas propios del poeta vasco, desde la vena civil —'Jardín de Abando' (pp. 59-60), 'Euskadi 1984' (p. 62), 'Patria mía' (p. 67)…— hasta la elegiaca, en la que prima la nostalgia del tiempo ido y el recuerdo doliente de antiguos amores —'Bárbara' (p. 71), 'Rosario' (p. 87)—, y la literaria e incluso circunstancial: los homenajes a los maestros —'Gabriel Aresti' (p. 61)— y a los amigos —'Luis Alberto de Cuenca' (p. 124)—, motivo este último que caracteriza casi todos los poemas inéditos (137-144), incluido el que cierra la antología, dedicado al editor (p. 144). El único que llamativamente disuena en esta serie inédita es 'Universidad pública'(p. 143). De cualquier forma, y más allá del tema tratado, en casi todos predomina el humor y la ironía como elementos distanciadores de la gravedad y del sentimentalismo.

![[Img #40189]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/8510_img_32527.jpg?36)

Igualmente, brilla en ellos un indudable dominio técnico y cierto gusto por el artificio que se muestra mediante diversos procedimientos: los acrósticos —'Shemot' (p. 96) y 'El festón de Baltasar' (p. 99)—; el juego en las rimas —así en 'A Vinogrado avinagrado' (p. 77), con consonancias en oz, az, ez, iz, uz ; o 'Gengis Kan' (p. 83), con rimas en ar, or, ir, er, ur—; la llamativa segmentación de palabras a final de verso — per- / mite (p. 112)—; y los juegos fónicos, como la aliteración, la paronomasia y la rima interna —"Tal vez tal voz tu nombre desescombre / y acaso el paso de su sombra alfombre…” (p. 119)—, o la homonimia y el calambur, desarrollados, por ejemplo, en el poema 'Coral de los talmudistas de Oswicim' (p. 132). Tampoco falta el ripio intencionado: "Le divierten tus cambios de ciudad / una barbaridad” (p. 120). Todas estas características apuntan ciertamente a una estética conceptista de gusto epigramático (no en vano, el soneto es considerado en Renacimiento el heredero del epigrama clásico). Por último, en sus versos se pueden reconocer, como ya advierte el editor (pp. 30-33), numerosos ecos literarios —de Homero, Hesíodo, Cicerón, Dante, Petrarca, Manrique, Garcilaso, Cervantes, Góngora, Quevedo, Campoamor, Blas de Otero, Aresti…— a través de citas y alusiones con frecuencia reutilizadas en un contexto paródico: “Rompe la calma nemorosa y bruna / el dulce lamentar de dos pastores. / ¿Sabes, Sabin, O tempora, o mores, / que fuimos nobles incas en la puna?” (p. 59).

En definitiva, estos sonetos combinan ligereza y gravedad, artificio y sencillez expresiva, hondura e ingenio lúdico. Pero, más allá de estos contrastes, se trata de una poesía siempre interesante y amena.

Jon Juaristi, Sonetos de la patria oscura. Edición de Rodrigo Olay Valdés, Sevilla, Renacimiento, 2018, 144 pp.

![[Img #40190]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6733_sonetos-de-la-patria-oscura.jpg?40)

Aunque Jon Juaristi Bilbao (Bilbao, 1951) pertenece cronológicamente, como Luis Alberto de Cuenca, Jaime Siles o Luis Antonio de Villena, al sector más joven de la generación del 68 (o de los novísimos), se le suele incluir dentro de la generación siguiente, la de los ochenta. Y en efecto, su primer libro —Diario del poeta recién cansado (1985)— aparece durante aquella década y conecta, en líneas generales, con la poesía figurativa, realista o de la experiencia hegemónica entonces entre los integrantes de aquella generación que viene a sustituir a la novísima. Ya desde esa primera entrega, su poesía se caracterizará sobre todo por el humor y la ironía (que encubre un trasfondo elegíaco y grave), por los numerosos ecos textuales de otros autores, y por la notable maestría en el uso del verso, que se sirve con frecuencia de cauces estróficos tradicionales, y en particular del soneto.

Nada menos que sesenta forman parte de los ocho poemarios publicados hasta el momento, desde Diario del poeta recién cansado (1985) hasta Renta antigua (2012). Todos ellos, más ocho inéditos, han sido reunidos ahora por el poeta y filólogo ovetense Rodrigo Olay en Sonetos de la patria oscura (2018), título tomado de Aresti y Juan Manuel Bonet. La edición va precedida de un prólogo rotulado “No cantará mejor la voz del agua” (pp. 7-42), en el que, tras una breve presentación general de la poesía del autor (pp. 7-12), se estudian de manera bastante precisa y completa las características de sus sonetos.

Es de destacar ante todo la importancia de esta estrofa en su obra, que supone “entre un tercio y un cuarto del total de poemas” (p. 12), sin duda un porcentaje elevado. Entre las razones que explican su inclinación por este esquema métrico se señalan su idoneidad para la expresión de un pensamiento silogístico (p. 14) o la tradición poética en la que se sitúa Juaristi, con maestros como Borges o Ángel González, y en la más cercana tradición bilbaína, Unamuno, Otero o Aresti (pp. 15-16), todos ellos excelentes sonetistas. Asimismo se estudian con detalle (pp. 35-40) las características formales —estructura, métrica y rima— de sus sonetos, que se mueven entre el canon y la renovación. Las conclusiones se pueden resumir en el predominio de la forma canónica de tradición italiana en sus primeros libros, y en la forma de tradición isabelina (tres cuartetos más un pareado) —si bien de medida polimétrica— en los últimos (p. 40). En cualquier caso, en ellos se reflejan los mismos temas que en el resto de su poesía. El estudio preliminar se cierra con una pertinente bibliografía (pp. 43-47) y un apartado sobre los criterios y las características de esta edición (pp. 49-52).

En cuanto a los textos, el lector tendrá ocasión de observar los temas propios del poeta vasco, desde la vena civil —'Jardín de Abando' (pp. 59-60), 'Euskadi 1984' (p. 62), 'Patria mía' (p. 67)…— hasta la elegiaca, en la que prima la nostalgia del tiempo ido y el recuerdo doliente de antiguos amores —'Bárbara' (p. 71), 'Rosario' (p. 87)—, y la literaria e incluso circunstancial: los homenajes a los maestros —'Gabriel Aresti' (p. 61)— y a los amigos —'Luis Alberto de Cuenca' (p. 124)—, motivo este último que caracteriza casi todos los poemas inéditos (137-144), incluido el que cierra la antología, dedicado al editor (p. 144). El único que llamativamente disuena en esta serie inédita es 'Universidad pública'(p. 143). De cualquier forma, y más allá del tema tratado, en casi todos predomina el humor y la ironía como elementos distanciadores de la gravedad y del sentimentalismo.

![[Img #40189]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/8510_img_32527.jpg?36)

Igualmente, brilla en ellos un indudable dominio técnico y cierto gusto por el artificio que se muestra mediante diversos procedimientos: los acrósticos —'Shemot' (p. 96) y 'El festón de Baltasar' (p. 99)—; el juego en las rimas —así en 'A Vinogrado avinagrado' (p. 77), con consonancias en oz, az, ez, iz, uz ; o 'Gengis Kan' (p. 83), con rimas en ar, or, ir, er, ur—; la llamativa segmentación de palabras a final de verso — per- / mite (p. 112)—; y los juegos fónicos, como la aliteración, la paronomasia y la rima interna —"Tal vez tal voz tu nombre desescombre / y acaso el paso de su sombra alfombre…” (p. 119)—, o la homonimia y el calambur, desarrollados, por ejemplo, en el poema 'Coral de los talmudistas de Oswicim' (p. 132). Tampoco falta el ripio intencionado: "Le divierten tus cambios de ciudad / una barbaridad” (p. 120). Todas estas características apuntan ciertamente a una estética conceptista de gusto epigramático (no en vano, el soneto es considerado en Renacimiento el heredero del epigrama clásico). Por último, en sus versos se pueden reconocer, como ya advierte el editor (pp. 30-33), numerosos ecos literarios —de Homero, Hesíodo, Cicerón, Dante, Petrarca, Manrique, Garcilaso, Cervantes, Góngora, Quevedo, Campoamor, Blas de Otero, Aresti…— a través de citas y alusiones con frecuencia reutilizadas en un contexto paródico: “Rompe la calma nemorosa y bruna / el dulce lamentar de dos pastores. / ¿Sabes, Sabin, O tempora, o mores, / que fuimos nobles incas en la puna?” (p. 59).

En definitiva, estos sonetos combinan ligereza y gravedad, artificio y sencillez expresiva, hondura e ingenio lúdico. Pero, más allá de estos contrastes, se trata de una poesía siempre interesante y amena.