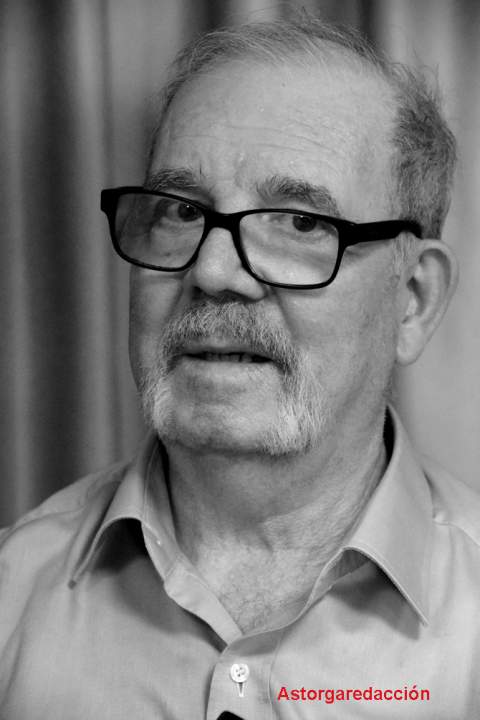

ENTREVISTA / Luis Sepúlveda, escritor chileno

"Negar derechos es parte de la gran tragedia y el gran desafío que tenemos hoy día"

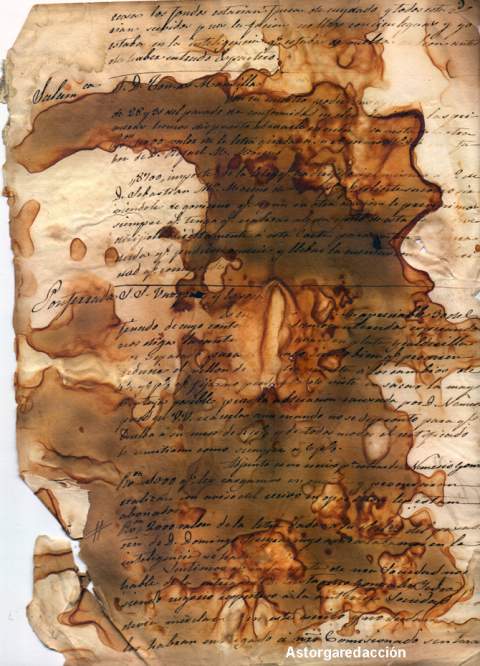

El escritor chileno Luis Sepúlveda estuvo este viernes en Astorga para conversar con su lectores y fascinar con su palabra y la historia de su vida cargada de viajes, compromiso social, con la naturaleza, la riqueza y diversidad de este planeta llamado Tierra. Es un escritor que hunde su literatura en la oralidad y lo demostró en la Casa Panero.

![[Img #40300]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/3448_dsc_4039.jpg?21)

Eloy Rubio Carro: Se le considera un escritor realista, pero sus novelas y cuentos están impregnados de azares mágicos, de casualidades novelescas, y según Borges: “sabemos muy poco de las leyes que rigen la casualidad.” Además, su narrativa nos obliga a leer el mundo como un puzle que maravilla al irlo encajando ¿Cuánto hay de real en la realidad?

Luis Sepúlveda: Yo siempre he considerado que la realidad es sorprendente. Es cuestión de saber mirarla, nada más. Saber interpretarla. Más que realista, se podría definir mi escritura como costumbrista porque soy muy fiel a ciertas cosas. Me dejo sorprender por la realidad que para mí siempre está llena de eso tan estimulante que es la sorpresa. Basta con encender la radio, ver la televisión, salir a caminar por la calle para encontrarse cosas que son realmente sorprendentes, y a la larga, y a la corta también, son historias que están esperando ser contadas. Siempre he pensado que el gran secreto de la literatura está en que hay un mecanismo fantástico de la vida que elige a ciertas personas para que cuenten esas historias. Siempre he rechazado la idea esa del escritor que está neurótico porque no tiene sobre qué escribir y que está ahí con el miedo a la página en blanco. Eso son mitos, porque en realidad ya están ahí los temas diciendo: 'yo quiero que me cuente alguien, que me narre alguien', y nos eligen. Los temas eligen a quien quieren que los cuente, y uno es el elegido y entonces da cuenta. La realidad está llena de surrealidad, y de lo que a mí me gusta definir como la magia que tiene la realidad, que es muy diferente al ‘Realismo Mágico’ que hicieron algunos grandes maestros de la literatura. Siempre me he inclinado más a desentrañar esa magia que contiene la realidad en sí misma y es lo que pretendo con mi escritura.

En 'Un viejo que leía novelas de amor’ y en 'Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar' se muestran sus preocupaciones por las injusticias contemporáneas entre las que se encuentran el actual deterioro ecológico, la vida en peligro de las etnias amazónicas, etc. ¿Qué es lo que verdaderamente peligra en esas pérdidas?

Es la pérdida de la diversidad. Y si hay algo que hace mágica y hace maravillosa al mismo tiempo la vida, es justamente que es un crisol de diversidades étnicas, culturales, raciales. Es una maravilla que haya seres humanos que tenemos pieles de diferente color. Es una maravilla que existan seres humanos que hablamos lenguas tan diferentes y tantas, y sin embargo nos entendamos. Es una maravilla que los seres humanos estemos todos unidos por el solo afán de ser felices, de tener vidas felices, vidas justas. Lo que está en peligro es justamente la negación de la diversidad, la negación de todos los demás. Es cierto que yo tengo una preocupación militante incluso por muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la sistemática violación de los derechos humanos en muchos lugares de la Tierra y por lo tanto participo como ciudadano, como un militante, como un activista por ejemplo de Amnistía Internacional. No estoy de acuerdo con el grado de postración en que se encuentran grandes sectores de la población humana respecto a cuestiones tan importantes como el derecho a vivir, a tener una vida sana, a recibir a tiempo las vacunas, a recibir una alimentación adecuada, y claro como ciudadano también me rebelo contra eso. También participo como militante activo en Médicos sin Fronteras. Todo eso genera un punto de vista rigurosamente ético que está presente en mi literatura, en todo lo que escribo, en cada uno de mis relatos. Cuando nos enfrentamos a amenazas tan grandes como las de las diversas intolerancias, las nuevas formas de racismo, que son las de siempre, solo que reformuladas como supremacismo; cuando nos dejamos arrastrar por la insolidaridad, por una infinita incapacidad para resolver y enfrentarnos a los grandes problemas como es de los desplazamientos humanos y lo presentamos como si fuera algo nuevo y una amenaza cuando basta con tener dos dedos de frente, dos gotitas de cultura para saber que la historia de la humanidad es la historia de los grandes desplazamientos humanos. Si no hubieran existido esos grandes desplazamientos no sería la humanidad lo que es hoy día, no existiríamos incluso. Mi preocupación está latente en todo aquello que escribo y viene de antes. Siempre repito que tengo el orgullo y la fortuna de ser un hijo de la escuela pública laica y gratuita en mi país, donde recibíamos una formación que si no era la mejor del mundo, al menos era espléndida en muchos sentidos, y una de las materias que nos ocupaban y nos preocupaban ya de niños a los chilenos era lo que se llamaban derechos civiles, luchar por ellos, conservarlos, mantenerlos, aumentarlos incluso. Ya nos preocupaba el asunto medioambiental, porque desde los primeros años de la Escuela Básica chilena teníamos una materia que se llamaba ‘Deber ambiental’. Teníamos una clara conciencia respecto al ambiente. Nuestro país era un préstamo que habíamos recibido y estábamos ahí transitoriamente. Teníamos el deber de, una vez que nos hubiéramos marchado de la vida, devolverlo incluso mejor que lo habíamos recibido. Y esa conciencia crea una mentalidad que dura toda la vida.

![[Img #40298]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/5304_dsc_4035.jpg?43)

Se le ha definido como un gran contador de historias, al modo de la tradición oral, con moraleja subsecuente. ¿Existe algún vínculo entre ese proceder narrativo y su temática reivindicativa?

Por supuesto. Siempre he pensado que una de las costumbres más maravillosas que tiene el ser humano y que se observa en unas sociedades más que en otras es la costumbre de, al final de la jornada, reunirse a contarse cómo ha sido el día, cómo ha ido la jornada. En las sociedades más urbanitas, en las sociedades digamos más fascinadas por todos esos nuevos portentos tecnológicos, lamentablemente la costumbre de comunicarse como ha sido el día se ha ido perdiendo: ¿cómo te fue a ti en la fábrica, en la oficina, en la escuela, hijo? Y si hubiera problemas entre todos los interlocutores los vamos solucionando. Eso se pierde porque la omnipresencia de la televisión, cada cual preocupado de su teléfono para contestar sus mensajes en las redes sociales. Pero en las sociedades rurales o en aquellas otras, que viven un poco alejadas del marasmo tecnológico, eso se sigue manteniendo. Y ahí radica el germen de la literatura. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre que contamos algo tendemos a hacerlo mejor que como fue. Incluso cuando recordamos la memoria es ficción, porque tenemos enterrado en nuestras neuronas un precioso mecanismo que nos hace recordar preferentemente lo mejor y desdeña lo peor. Eso enriquece el relato, incluso el relato de la memoria; le da nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar lo que ocurrió. De ahí que sea tan importante conocer el pasado para poder reflexionar sobre él y no repetirlo. Siempre me he sentido un seguidor de ese recurso de la oralidad, y de hecho lo practico como una técnica de corrección final de todo lo que escribo y corrijo muchísimo. Cuando llego ya a la certeza de que he conseguido lo que quería contar y contarlo bien, recurro entonces a la última prueba que es la prueba de la oralidad. Es el momento en que leo en alto lo que he escrito y al oírme descubro las fallas que nunca descubriría en una lectura silenciosa. Descubro entonces que esa palabra no casa con esa otra, que está rompiendo la musicalidad que se forma en la cabeza del lector a leer algo. Entonces vuelvo a corregirlo hasta lograr esa armonía casi matemática que ha de tener el relato. Eso me lo proporciona solamente ese recurso tan antiguo que es la oralidad.

¿’Magia de la realidad’ significaría casualidades sin explicación o que el cuento de la ciencia es incapaz de dar fe de vida?

Es más bien eso tan misterioso que se llama lo imponderable. Ese pequeño detalle que tuerce a menudo el rumbo de las cosas, ese pequeño detalle que no estaba previsto. Cuando pienso, por ejemplo, en el viaje de Colón saliendo del Puerto de Palos en dirección a las Indias, y le surge el imponderable de que por mitad hay un continente entero que no estaba calculado y que cambió el destino del mundo. La realidad está llena de esos imprevistos. La magia de la realidad está justamente en esa clase de cosas que suceden y se suceden constantemente.

![[Img #40302]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/3860_84202240.jpg?39)

En 'Un viejo que leía novelas de amor' pretende denunciar la destrucción de la selva amazónica ¿Cómo entiende usted que debería ser la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo van a afectar los populismos recientemente instaurados en América en esta relación?

Siempre he pensado que la obligación moral que tenemos, una vez que se haya cumplido nuestro ciclo de vida, es devolver ese espacio que recibimos tal como estaba o mejor, nunca peor. Sé también perfectamente, por eso tengo una profesión política muy clara, que hay intereses que consideran que son ellos poseedores de un derecho de usurparlo absolutamente todo, y todo lo transforman en un motivo de lucro. El peligro de las etnias amazónicas no es porque el ser humano sea intrínsecamente perverso, el gran peligro está en que hay intereses económicos que son intrínsecamente perversos, pues sustentan su idea de lucro primero en la eliminación física de cualquier forma de diversidad. Y ahora, cuando nos acercamos a la cosas tan terribles que han ocurrido como en el caso de Brasil, con el anuncio delirante de Bolsonaro de terminar con las reservas de los habitantes primigenios de esa región del mundo, siendo los únicos que saben conservarla, violando leyes internacionales con el fin de transformarla en un enorme campo de cultivo. Más preocupante que la enorme irresponsabilidad que eso significa, más todavía que la intención de lucro que hay detrás, es la enorme ignorancia de los que han aplaudido esas ideas y que hayan permitido que un tipo como este llege a gobernar un país como Brasil. Luego hay otras zonas del continente que están en igual situación. El racismo existe en todo el mundo, y en los últimos años en los países de América Latina el racismo se ha transformado, entre comillas, en uno de los valores del discurso de la derecha. En caso de naciones como Chile y Argentina el absoluto desprecio y la negación de la realidad de que existen pueblos originarios y de que en algunos casos siendo más de la mitad de la población sean absolutamente ignorados. Cualquiera que hable con un argentino de la denominada clase media podría escucharle decir sin la menor indiscreción, que en su país no quedan indios porque se murieron. El grueso de las grandes provincias argentinas son mapuches, son tobas, una cantidad de etnias enormes, y sus derechos son conculcados, son negados; sus culturas ignoradas. El caso de Chile es similar con los mapuches y con los habitantes del norte que viven en la región de Atacama, Incluso en el discurso oficial chileno hasta ahora es posible decir, y cualquier papanatas lo dice: 'en este país no hay negros'. Pero viaja al desierto de Atacama y verás a los descendientes de los afrochilenos que llegaron ahí. Es la negación, el ocultamiento, el ignorarlos y a través de ello negarles derechos. Sobre todo negar derechos. Esto es parte de la gran tragedia pero al mismo tiempo del gran desafío que tenemos hoy día.

En la página 97 de ‘La sombra de lo que fuimos’ comenta: “Los que volvían del exilio andaban desorientados, la ciudad no era la misma, buscaban sus bares y encontraban tiendas de chinos, en su farmacia de la infancia había un topless, la vieja escuela era ahora un negocio de autos, el cine de barrio un templo de los hermanos pentecostales. Sin avisarles les habían cambiado el país.”¿Podrían tal vez los exiliados afirmar algo así como “un país como éste no es el mío.”?

Sí, absolutamente, los que lo vivimos y los que lo continuamos viviendo… A mí me daba un poco de risa cuando me presentaban como un escritor chileno, y de hecho durante mucho tiempo ha sido así, incluso por organismos oficiales de los gobiernos y de la cultura chilena, invitaciones a embajadas en algunos países, etc. Les decía, pero vamos a ver, yo ya no soy chileno, ustedes me quitaron la nacionalidad en 1986 y curiosamente todavía me la devolvieron recién el mes de mayo del año pasado. Cómo no se les ocurrió pensar en ese pequeño detalle: “bueno este chileno del que os sentís tan orgullosos cómo es posible que no tenga la nacionalidad”. La presidenta Bachelet corrigió esta infamia que se mantuvo por muchos años. Primero fui apátrida, ahora tengo la nacionalidad alemana. Yo siempre digo, soy chileno sí, pero de un país que tengo en la memoria. Soy chileno de un Chile que era amable, solidario, que era democrático, generosísimo, muy fraternal con el entorno de los países hermanos. Era el país que habría sus universidades gratuitamente para que miles y miles de estudiantes de toda Sudamérica fueran a estudiar allá. El país que abría sus institutos de capacitación profesional para que miles de obreros del continente fueran a especializarse, a ser maestros en sus respectivas profesiones. Todo eso desapareció, se acabó. La dictadura terminó con aquello y claro cuando Carmen y yo volvemos a Chile, a ese país en el cual nacimos, en el cual nos casamos, fuimos felices y tuvimos un hijo, en fin, nos encontramos con que no es nuestro país. Cambió, era un país que tenía un alma enorme y ya no tiene ninguna. Es un país sin alma.

![[Img #40303]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6207_sombra.jpg?36)

Otro asunto de esa novela es que estos retornados del exilio además de padecer una especie de esquizofrenia vuelven a un país también esquizofrénico; dividido en dos: los ricos de palacios lujosos y los pobres “habitados por la desesperanza de los barrios, del empleo precario”. ¿Se puede observar algo parecido en la España actual?

Absolutamente, porque ese cambio de paradigma en la economía en España se vivió con toda su profundidad durante la crisis. Un cambio que venía arrastrándose ya de antes y que se manifestaba de una manera más o menos tímida y muy sibilinamente, que justificaba a través de las primeras privatizaciones, o como le llaman acá externalizaciones, de algunos de los servicios que tenían que ver con la sanidad, y de los servicios que tenían que ver con la educación. El despojar al Estado de su control fundamental como vigilante de que las reglas del juego entre empleadores y empleados fueran justas, hasta llegar a legislaciones laborales como la última es francamente bochornoso. Todo eso significó la instalación de la precariedad como forma de ser. No hay otra forma de ser que no sea la de la precariedad. Los jóvenes de hoy en día y los que están estudiando se van a enfrentar a eso, a empleos precarios, salarios precarios, a una inseguridad absoluta. Y esa precariedad general es algo terrible, pues genera fatalismo social, genera apatía social, que a falta de la inteligencia, de los conocimientos para poder identificar a los responsables de la precariedad, desemboca en el discurso fácil: “soy apolítico, todos los políticos son iguales, yo no voto, yo no participo es decir soy un lumpen social, me mantengo al margen”. Esto es un peligro muy grave, y eso se ve acá también.

![[Img #40300]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/3448_dsc_4039.jpg?21)

Eloy Rubio Carro: Se le considera un escritor realista, pero sus novelas y cuentos están impregnados de azares mágicos, de casualidades novelescas, y según Borges: “sabemos muy poco de las leyes que rigen la casualidad.” Además, su narrativa nos obliga a leer el mundo como un puzle que maravilla al irlo encajando ¿Cuánto hay de real en la realidad?

Luis Sepúlveda: Yo siempre he considerado que la realidad es sorprendente. Es cuestión de saber mirarla, nada más. Saber interpretarla. Más que realista, se podría definir mi escritura como costumbrista porque soy muy fiel a ciertas cosas. Me dejo sorprender por la realidad que para mí siempre está llena de eso tan estimulante que es la sorpresa. Basta con encender la radio, ver la televisión, salir a caminar por la calle para encontrarse cosas que son realmente sorprendentes, y a la larga, y a la corta también, son historias que están esperando ser contadas. Siempre he pensado que el gran secreto de la literatura está en que hay un mecanismo fantástico de la vida que elige a ciertas personas para que cuenten esas historias. Siempre he rechazado la idea esa del escritor que está neurótico porque no tiene sobre qué escribir y que está ahí con el miedo a la página en blanco. Eso son mitos, porque en realidad ya están ahí los temas diciendo: 'yo quiero que me cuente alguien, que me narre alguien', y nos eligen. Los temas eligen a quien quieren que los cuente, y uno es el elegido y entonces da cuenta. La realidad está llena de surrealidad, y de lo que a mí me gusta definir como la magia que tiene la realidad, que es muy diferente al ‘Realismo Mágico’ que hicieron algunos grandes maestros de la literatura. Siempre me he inclinado más a desentrañar esa magia que contiene la realidad en sí misma y es lo que pretendo con mi escritura.

En 'Un viejo que leía novelas de amor’ y en 'Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar' se muestran sus preocupaciones por las injusticias contemporáneas entre las que se encuentran el actual deterioro ecológico, la vida en peligro de las etnias amazónicas, etc. ¿Qué es lo que verdaderamente peligra en esas pérdidas?

Es la pérdida de la diversidad. Y si hay algo que hace mágica y hace maravillosa al mismo tiempo la vida, es justamente que es un crisol de diversidades étnicas, culturales, raciales. Es una maravilla que haya seres humanos que tenemos pieles de diferente color. Es una maravilla que existan seres humanos que hablamos lenguas tan diferentes y tantas, y sin embargo nos entendamos. Es una maravilla que los seres humanos estemos todos unidos por el solo afán de ser felices, de tener vidas felices, vidas justas. Lo que está en peligro es justamente la negación de la diversidad, la negación de todos los demás. Es cierto que yo tengo una preocupación militante incluso por muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la sistemática violación de los derechos humanos en muchos lugares de la Tierra y por lo tanto participo como ciudadano, como un militante, como un activista por ejemplo de Amnistía Internacional. No estoy de acuerdo con el grado de postración en que se encuentran grandes sectores de la población humana respecto a cuestiones tan importantes como el derecho a vivir, a tener una vida sana, a recibir a tiempo las vacunas, a recibir una alimentación adecuada, y claro como ciudadano también me rebelo contra eso. También participo como militante activo en Médicos sin Fronteras. Todo eso genera un punto de vista rigurosamente ético que está presente en mi literatura, en todo lo que escribo, en cada uno de mis relatos. Cuando nos enfrentamos a amenazas tan grandes como las de las diversas intolerancias, las nuevas formas de racismo, que son las de siempre, solo que reformuladas como supremacismo; cuando nos dejamos arrastrar por la insolidaridad, por una infinita incapacidad para resolver y enfrentarnos a los grandes problemas como es de los desplazamientos humanos y lo presentamos como si fuera algo nuevo y una amenaza cuando basta con tener dos dedos de frente, dos gotitas de cultura para saber que la historia de la humanidad es la historia de los grandes desplazamientos humanos. Si no hubieran existido esos grandes desplazamientos no sería la humanidad lo que es hoy día, no existiríamos incluso. Mi preocupación está latente en todo aquello que escribo y viene de antes. Siempre repito que tengo el orgullo y la fortuna de ser un hijo de la escuela pública laica y gratuita en mi país, donde recibíamos una formación que si no era la mejor del mundo, al menos era espléndida en muchos sentidos, y una de las materias que nos ocupaban y nos preocupaban ya de niños a los chilenos era lo que se llamaban derechos civiles, luchar por ellos, conservarlos, mantenerlos, aumentarlos incluso. Ya nos preocupaba el asunto medioambiental, porque desde los primeros años de la Escuela Básica chilena teníamos una materia que se llamaba ‘Deber ambiental’. Teníamos una clara conciencia respecto al ambiente. Nuestro país era un préstamo que habíamos recibido y estábamos ahí transitoriamente. Teníamos el deber de, una vez que nos hubiéramos marchado de la vida, devolverlo incluso mejor que lo habíamos recibido. Y esa conciencia crea una mentalidad que dura toda la vida.

![[Img #40298]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/5304_dsc_4035.jpg?43)

Se le ha definido como un gran contador de historias, al modo de la tradición oral, con moraleja subsecuente. ¿Existe algún vínculo entre ese proceder narrativo y su temática reivindicativa?

Por supuesto. Siempre he pensado que una de las costumbres más maravillosas que tiene el ser humano y que se observa en unas sociedades más que en otras es la costumbre de, al final de la jornada, reunirse a contarse cómo ha sido el día, cómo ha ido la jornada. En las sociedades más urbanitas, en las sociedades digamos más fascinadas por todos esos nuevos portentos tecnológicos, lamentablemente la costumbre de comunicarse como ha sido el día se ha ido perdiendo: ¿cómo te fue a ti en la fábrica, en la oficina, en la escuela, hijo? Y si hubiera problemas entre todos los interlocutores los vamos solucionando. Eso se pierde porque la omnipresencia de la televisión, cada cual preocupado de su teléfono para contestar sus mensajes en las redes sociales. Pero en las sociedades rurales o en aquellas otras, que viven un poco alejadas del marasmo tecnológico, eso se sigue manteniendo. Y ahí radica el germen de la literatura. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre que contamos algo tendemos a hacerlo mejor que como fue. Incluso cuando recordamos la memoria es ficción, porque tenemos enterrado en nuestras neuronas un precioso mecanismo que nos hace recordar preferentemente lo mejor y desdeña lo peor. Eso enriquece el relato, incluso el relato de la memoria; le da nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar lo que ocurrió. De ahí que sea tan importante conocer el pasado para poder reflexionar sobre él y no repetirlo. Siempre me he sentido un seguidor de ese recurso de la oralidad, y de hecho lo practico como una técnica de corrección final de todo lo que escribo y corrijo muchísimo. Cuando llego ya a la certeza de que he conseguido lo que quería contar y contarlo bien, recurro entonces a la última prueba que es la prueba de la oralidad. Es el momento en que leo en alto lo que he escrito y al oírme descubro las fallas que nunca descubriría en una lectura silenciosa. Descubro entonces que esa palabra no casa con esa otra, que está rompiendo la musicalidad que se forma en la cabeza del lector a leer algo. Entonces vuelvo a corregirlo hasta lograr esa armonía casi matemática que ha de tener el relato. Eso me lo proporciona solamente ese recurso tan antiguo que es la oralidad.

¿’Magia de la realidad’ significaría casualidades sin explicación o que el cuento de la ciencia es incapaz de dar fe de vida?

Es más bien eso tan misterioso que se llama lo imponderable. Ese pequeño detalle que tuerce a menudo el rumbo de las cosas, ese pequeño detalle que no estaba previsto. Cuando pienso, por ejemplo, en el viaje de Colón saliendo del Puerto de Palos en dirección a las Indias, y le surge el imponderable de que por mitad hay un continente entero que no estaba calculado y que cambió el destino del mundo. La realidad está llena de esos imprevistos. La magia de la realidad está justamente en esa clase de cosas que suceden y se suceden constantemente.

![[Img #40302]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/3860_84202240.jpg?39)

En 'Un viejo que leía novelas de amor' pretende denunciar la destrucción de la selva amazónica ¿Cómo entiende usted que debería ser la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo van a afectar los populismos recientemente instaurados en América en esta relación?

Siempre he pensado que la obligación moral que tenemos, una vez que se haya cumplido nuestro ciclo de vida, es devolver ese espacio que recibimos tal como estaba o mejor, nunca peor. Sé también perfectamente, por eso tengo una profesión política muy clara, que hay intereses que consideran que son ellos poseedores de un derecho de usurparlo absolutamente todo, y todo lo transforman en un motivo de lucro. El peligro de las etnias amazónicas no es porque el ser humano sea intrínsecamente perverso, el gran peligro está en que hay intereses económicos que son intrínsecamente perversos, pues sustentan su idea de lucro primero en la eliminación física de cualquier forma de diversidad. Y ahora, cuando nos acercamos a la cosas tan terribles que han ocurrido como en el caso de Brasil, con el anuncio delirante de Bolsonaro de terminar con las reservas de los habitantes primigenios de esa región del mundo, siendo los únicos que saben conservarla, violando leyes internacionales con el fin de transformarla en un enorme campo de cultivo. Más preocupante que la enorme irresponsabilidad que eso significa, más todavía que la intención de lucro que hay detrás, es la enorme ignorancia de los que han aplaudido esas ideas y que hayan permitido que un tipo como este llege a gobernar un país como Brasil. Luego hay otras zonas del continente que están en igual situación. El racismo existe en todo el mundo, y en los últimos años en los países de América Latina el racismo se ha transformado, entre comillas, en uno de los valores del discurso de la derecha. En caso de naciones como Chile y Argentina el absoluto desprecio y la negación de la realidad de que existen pueblos originarios y de que en algunos casos siendo más de la mitad de la población sean absolutamente ignorados. Cualquiera que hable con un argentino de la denominada clase media podría escucharle decir sin la menor indiscreción, que en su país no quedan indios porque se murieron. El grueso de las grandes provincias argentinas son mapuches, son tobas, una cantidad de etnias enormes, y sus derechos son conculcados, son negados; sus culturas ignoradas. El caso de Chile es similar con los mapuches y con los habitantes del norte que viven en la región de Atacama, Incluso en el discurso oficial chileno hasta ahora es posible decir, y cualquier papanatas lo dice: 'en este país no hay negros'. Pero viaja al desierto de Atacama y verás a los descendientes de los afrochilenos que llegaron ahí. Es la negación, el ocultamiento, el ignorarlos y a través de ello negarles derechos. Sobre todo negar derechos. Esto es parte de la gran tragedia pero al mismo tiempo del gran desafío que tenemos hoy día.

En la página 97 de ‘La sombra de lo que fuimos’ comenta: “Los que volvían del exilio andaban desorientados, la ciudad no era la misma, buscaban sus bares y encontraban tiendas de chinos, en su farmacia de la infancia había un topless, la vieja escuela era ahora un negocio de autos, el cine de barrio un templo de los hermanos pentecostales. Sin avisarles les habían cambiado el país.”¿Podrían tal vez los exiliados afirmar algo así como “un país como éste no es el mío.”?

Sí, absolutamente, los que lo vivimos y los que lo continuamos viviendo… A mí me daba un poco de risa cuando me presentaban como un escritor chileno, y de hecho durante mucho tiempo ha sido así, incluso por organismos oficiales de los gobiernos y de la cultura chilena, invitaciones a embajadas en algunos países, etc. Les decía, pero vamos a ver, yo ya no soy chileno, ustedes me quitaron la nacionalidad en 1986 y curiosamente todavía me la devolvieron recién el mes de mayo del año pasado. Cómo no se les ocurrió pensar en ese pequeño detalle: “bueno este chileno del que os sentís tan orgullosos cómo es posible que no tenga la nacionalidad”. La presidenta Bachelet corrigió esta infamia que se mantuvo por muchos años. Primero fui apátrida, ahora tengo la nacionalidad alemana. Yo siempre digo, soy chileno sí, pero de un país que tengo en la memoria. Soy chileno de un Chile que era amable, solidario, que era democrático, generosísimo, muy fraternal con el entorno de los países hermanos. Era el país que habría sus universidades gratuitamente para que miles y miles de estudiantes de toda Sudamérica fueran a estudiar allá. El país que abría sus institutos de capacitación profesional para que miles de obreros del continente fueran a especializarse, a ser maestros en sus respectivas profesiones. Todo eso desapareció, se acabó. La dictadura terminó con aquello y claro cuando Carmen y yo volvemos a Chile, a ese país en el cual nacimos, en el cual nos casamos, fuimos felices y tuvimos un hijo, en fin, nos encontramos con que no es nuestro país. Cambió, era un país que tenía un alma enorme y ya no tiene ninguna. Es un país sin alma.

![[Img #40303]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6207_sombra.jpg?36)

Otro asunto de esa novela es que estos retornados del exilio además de padecer una especie de esquizofrenia vuelven a un país también esquizofrénico; dividido en dos: los ricos de palacios lujosos y los pobres “habitados por la desesperanza de los barrios, del empleo precario”. ¿Se puede observar algo parecido en la España actual?

Absolutamente, porque ese cambio de paradigma en la economía en España se vivió con toda su profundidad durante la crisis. Un cambio que venía arrastrándose ya de antes y que se manifestaba de una manera más o menos tímida y muy sibilinamente, que justificaba a través de las primeras privatizaciones, o como le llaman acá externalizaciones, de algunos de los servicios que tenían que ver con la sanidad, y de los servicios que tenían que ver con la educación. El despojar al Estado de su control fundamental como vigilante de que las reglas del juego entre empleadores y empleados fueran justas, hasta llegar a legislaciones laborales como la última es francamente bochornoso. Todo eso significó la instalación de la precariedad como forma de ser. No hay otra forma de ser que no sea la de la precariedad. Los jóvenes de hoy en día y los que están estudiando se van a enfrentar a eso, a empleos precarios, salarios precarios, a una inseguridad absoluta. Y esa precariedad general es algo terrible, pues genera fatalismo social, genera apatía social, que a falta de la inteligencia, de los conocimientos para poder identificar a los responsables de la precariedad, desemboca en el discurso fácil: “soy apolítico, todos los políticos son iguales, yo no voto, yo no participo es decir soy un lumpen social, me mantengo al margen”. Esto es un peligro muy grave, y eso se ve acá también.