ENTREVISTA / José Luis Temes, director de orquesta

José Luis Temes incorpora a Evaristo Fernández Blanco en sus sinfonías visuales

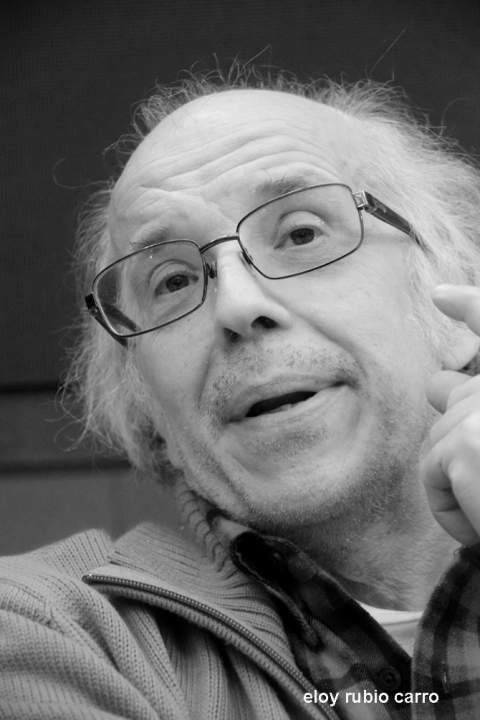

El prestigioso director de orquesta que ha trabajado desde 1976 con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas (Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…), está elaborando un vídeo de una media hora para acompañar la música del compositor astorgano. Temes ha dirigido el estreno de unas 340 obras y grabado más de un centenar de discos, entre ellas la ‘Obra sinfónica completa de Evaristo Fernández Blanco.

En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de Música, en atención "a su inmensa labor como director de orquesta".

![[Img #41122]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/5057_001.jpg?38)

Eloy Rubio Carro: Además de su trabajo de recuperación de músicos españoles tanto de zarzuela, como de la llamada ‘Música Nueva’ como Ángel Arteaga, Manuel Angulo, Gombau, María Teresa Prieto, Simón Tapia etc., también ha publicado trabajos de investigación como la biografía de Webern o la historia del Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros. Ha editado la obra musical de Enrique Fernández Arbós además de la del astorgano Evaristo Fernández Blanco.

¿Por qué la música de Webern, de Shoenberg, de Berg no llega al público? ¿Qué registros sensibles, además de los intelectuales pretenden tocar? ¿Es acaso esta música más para hacerla que para oírla?

José Luis Temes: Yo no creo haber dicho eso de “más para hacerla que para oírla”, sino más bien todo lo contrario. Lo que he negado siempre es el significado intelectualista que se da a esa música. Mucha gente piensa que el dodecafonismo y el post-dodecafonismo son solo una especulación teórica. Eso no es cierto. Lo más complicado y lo más teórico que se ha hecho en el mundo desde que existe la música es una fuga de Juan Sebastián Bach. El arte de la fuga de Bach es la cosa más compleja, geométrica y aritmética. Incluso en muchos pasajes de Bach o de Mozart estamos convencidos de que recurren a procedimientos combinatorios de la Cábala. Son de una enorme complejidad. Y sin embargo nadie dice que sean muy complejos. Los sistemas modulatorios de ciertas músicas de Wagner son de una intelectualidad llevada al extremo, mucho más que la ‘Suite lírica´ de Alban Berg. Por tanto no tiene sentido decir que el dodecafonismo es solo reflexión teórica y que la música convencional, la música tonal, no tiene reflexión teórica. Eso no es cierto. Luego podrá gustar una cosa u otra. Siempre he negado que la música del dodecafonismo sea complicada. ¿Por qué la música contemporánea que surge de la Escuela de Viena es poco popular? Sí, es cierto que el mundo de la tonalidad provoca fascinación sobre el oyente, que cree que solo eso es la música, pero entonces dejaríamos fuera muchas músicas como las hindúes o las de Java o de Bali etcétera, que no son tonales en el sentido ‘pucciniano de la palabra. Yo pienso que hay una pereza auditiva que viene de escuchar una y otra vez aquello que ya conocemos.

¿Forma parte de esa faceta suya de recuperación, el proyecto de realizar un vídeo-corto sobre la figura del astorgano Evaristo Fernández Blanco? ¿Con qué apoyos de las instituciones culturales cuenta?

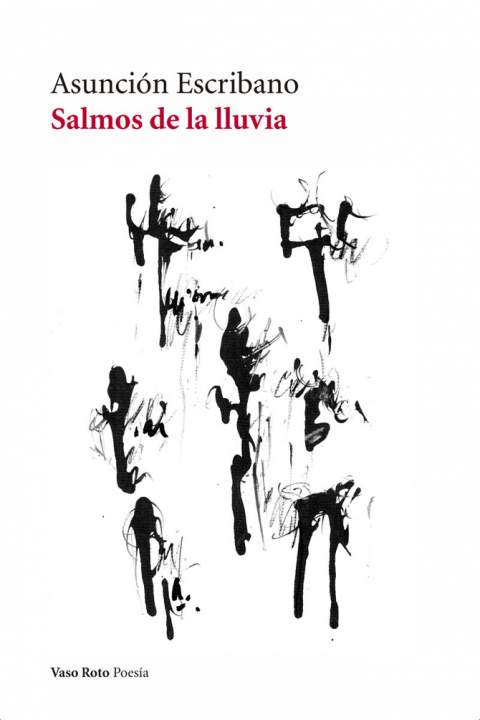

Se trata del ‘Proyecto Luz’, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace un par de años con el objetivo de llevar al mundo audiovisual las grandes obras sinfónicas españolas con interpretaciones que he dirigido con diversas orquestas españolas y que son desconocidas para casi todo aficionado, pero con el apoyo de imagen. Al fin y al cabo no es más que el concepto de videoclip que se utiliza en la música ligera, en el pop, en el rock. No hay cantautor que saque un nuevo tema que inmediatamente no tenga el videoclip. Por cierto, cuántas veces el videoclip es infinitamente mejor que la música a la que sirve de apoyo. El ‘Proyecto Luz’ consiste básicamente en llevar el audio de las músicas sinfónicas españolas de grandes obras a un proyecto audiovisual. No se trata de un reportaje sobre esa música. No es un reportaje sobre Don Evaristo Fernández Blanco o sobre Fernández Albor. Es la música acompañada de imágenes. Obviamente esas imágenes tendrán que estar en relación con lo que la música plantea. Sí es cierto que estos mediometrajes, de media hora de duración cada uno, incorporan un prefacio de unos seis minutos, que sirven para introducir al espectador en el personaje y en sus circunstancias. Ese sí tiene un mayor sentido documental. Pero una vez que empieza la obra, ya no hay palabras. Es la obra sinfónica íntegramente de principio a fin.

El corto de Evaristo Fernández Blanco sería la sexta de las películas. Hemos estrenado ya cinco y en general están recibiendo muy buenas opiniones.

![[Img #41125]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/4447_030.jpg?22)

¿Dónde vienen proyectándose estos vídeos?

Normalmente realizamos un estreno que intentamos que sea lo más sonado posible; de hecho dos de ellas se han presentado en el Teatro Real de Madrid. La de Fernández Arbós se presentó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y luego en festivales especializados.

¿Cómo afectó la Guerra Civil al aspecto creativo-compositivo de Fernández Blanco? Pues la mayoría de sus obras se producen entre los años 20 y los 40

Existen dos maneras de responder a esto. La primera es cómo afectó en general a la composición española. Y creo que en esta respuesta hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos dejar llevar un poquito del espejismo. Tomás Marco, en un libro sobre la música internacional del siglo XX, se pregunta por lo que hubieran hecho todos esos músicos afectados por la revolución soviética de no haberse producido esta: Shostakovich, Prokovich… Sin duda, responde, hubieran hecho otra cosa, pero lo que está por ver es si hubiera sido mejor. No sabemos si hubiera sido mejor o peor; pero hubiera sido otra cosa. Por desgracia hay que reconocer que son muchas las veces que un creador da lo mejor de sí mismo cuando está bajo una situación adversa, con algunas excepciones. Pero en general el fracaso, la tristeza, la aflicción interna, la ansiedad o la angustia son fuentes de inspiración. El desequilibrio interno en el caso de Evaristo Fernández Blanco fue un caso trágico, porque prácticamente abandona su carrera. Quizá sean dos las razones: la primera porque queda deshecho moralmente y luego la inmediata muerte de su mujer en la inmediata posguerra. Además la subsistencia era muy difícil, y tiene que acudir a las músicas ligeras, a los musicales de revista. Y entonces su cuñado, que era el propietario del Teatro Tívoli en Barcelona, lo contrata. Vive en Barcelona, realiza giras internacionales acompañando a los artistas de la copla, de la revista, y eso hará que su creación casi desaparezca. No obstante es inmediatamente después de la guerra, en 1940, cuando compone la que probablemente sea su mejor obra: la ‘Obertura dramática’

![[Img #41128]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/6918_043.jpg?37)

.

Usted menciona la tristeza y desengaño que marcaron los últimos años de la biografía de Evaristo. Incluso a pesar de que en esos años de su vida se despierta un cierto interés por su obra y se estrenan alguna de sus composiciones ¿Cómo explicar tan profundo desengaño?

Porque fue demasiado joven en una época y demasiado anciano en la otra. Cuando conozco a Evaristo en el año 1985 era un hombre profundamente desengañado y que no quería saber nada de su propia profesión musical anterior. Cuando nosotros le ofrecimos exhumar el ‘Divertimento’, que estaba sin estrenar, se negó. Dijo: "nadie se ha interesado por mi música y no van a ser ustedes ahora quienes la saquen a la luz". Fue a través de la mediación de José Luis García del Busto y de Alfredo Aracil, lo que hizo posible que nos dejara para el ‘Festival de Otoño’ de aquel año la partitura del ‘Divertimento’. Así que nos la espetó, casi nos la tiró: “Ahí la tienen ustedes, pero ni cuenten conmigo para los ensayos ni cuenten conmigo para el estreno. No voy a ir”. Era un hombre tan profundamente desengañado y casi diría que misántropo y en contra del mundo musical español… Por cierto hay que decir que luego si acudió al estreno del ‘Divertimento’.

Sobre la ‘Obertura Dramática’ usted dice que “en ella Evaristo volcó toda su amargura...el horror de la guerra, las atrocidades de ambos bandos, el truncado sueño de libertad.” Por otra parte Javier Huerta llega a decir de esa obra que es el ‘Guernica musical de la contienda’ ¿Qué opina de esto?

No estoy tan de acuerdo con lo del Guernica por razones largas de contar. Aunque solo sea porque los dos autores son tan diametralmente opuestos. Él escribe inmediatamente de la posguerra, en Viascón, pequeño concello a las afueras de Pontevedra, donde se refugia en absoluto silencio y clandestinidad. Y ahí estuvo más de cuarenta años la partitura original, sin estrenarse. Se la ha emparentado mucho con la sinfonía ‘Leningrado’ de Shostakovich. Son casos similares. Shostakovich escribe esa sinfonía en recuerdo del bombardeo salvaje de Leningrado. Algunas personas que la han escuchado cuando yo he tocado la ‘Obertura dramática’, dicen: aquí hay un guiño, una especie de copia a la de ‘Leningrado’ de Shostakovich”. Pero ojo, que la obra de Don Evaristo es dos años anterior a la ‘Sinfonía Leningrado’. De ninguna manera Evaristo podía haberla conocido antes. Y son dos obras equiparables de genialidad. En ambas se traducen los sonidos del horror.

![[Img #41123]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/9210_024.jpg?36)

Dice María Cáceres Piñuel que la inclusión de la música de Evaristo sigue siendo problemática en las historias del periodo en que vivió, y que en los relatos sobre el compositor persisten elipsis, eufemismos, y sobreentendidos entorno a algunos aspectos de su vida… ¿A qué se referirá con esto?

A mí también me deja un poco perplejo esa frase. Don Evaristo es un hombre del 27, es un autor de la generación musical del 27, aunque el término de Generación del 27 suela aplicarse solo a la literatura, también hay una generación del 27 musical. Y como corresponde a la Generación del 27 en todos los ámbitos se trata de una generación muy disgregada, sin ningún concepto de grupo. Incluso entre ellos mismos no se conocían. Un hombre muy paralelo a don Evaristo Fernández Blanco es Pablo Sorozábal, distinguido por su afiliación al bando de los perdedores de la guerra, por su pasión por el bando republicano. Eran de la misma generación y ambos habían estudiado en Alemania. Son dos hombres paralelos. Y que yo tenga noticia nunca se llegaron a conocer. Es curioso que la Generación del 27 sea una generación de solitarios, no hay nunca un sentido de grupo. Es una suma de unidades muy independientes. Hay excepciones, como la Generación del 98 que sí tenía una cierta unidad, o el ‘Grupo de los Ocho’ en la música, ya que estos sí se conocieron en torno a lo que en aquella época fue ‘Unión Radio’ y luego en ‘Radio Madrid’, que aglutinó a muchos intelectuales de aquella época.

¿Qué habrá querido decir Evaristo con su rechazo a hablar durante media hora en televisión? En aquella ocasión dijo: “Podría decir tantas cosas que no quiero hablar nada.”

Es curioso. Debía de tratarse del programa ‘A Fondo’ y quien sí aceptó fue Pablo Sorozábal, y la entrevista que le hizo Soler Serrano fue divertidísima, donde Sorozábal se sitúa en clave de cascarrabias, aunque encantadoramente cascarrabias. Y la entrevista resulta muy curiosa, incluso el propio Soler Serrano se muere de risa.

Don Evaristo vivía con la intención de no querer hablar, casi un hábito de no haber podido hablar. Don Evaristo no superó nunca la guerra. Es decir en los años 85, 86, 87 y 88, en los que yo le trato mucho, seguía viviendo en las trincheras.

![[Img #41127]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/2770_044.jpg?39)

Eso también se ha percibido aquí en los pueblos de León. Con motivo de unas entrevistas para la recuperación del Pozo Grajero, a mediados de los 90, los posibles testigos se atrincheraban en sus casas y no querían saber nada de aquellas cosas.

Yo insisto, ‘Memoria histórica’ todo lo que haga falta. Revanchismo no. Hasta tenemos una ley que nos dice cómo tenemos que pensar. Yo creo que ni Fernando VII habría publicado esa ley.

Después de su edición de la música de Evaristo Fernández Blanco ¿Quedaría algo por grabar?

Esos dos CDs de la ‘Obra sinfónica completa’ recogen la totalidad de su obra orquestal. Creo que no hay nada más. Incluso recomiendo a los oyentes con vehemencia la primera obra de Evaristo, que con 17 años escribe por encargo del casino el ‘Vals triste’. Se trata de un vals maravilloso, pero con un sentido triste. Un vals que le pidió el casino de Astorga para un baile. Un vals de sociedad por decirlo así. Y Evaristo compone una cosa absolutamente lánguida y desoladora, tal como luego será su carácter. También es cierto que yo en mi versión he acentuado ese carácter tristísimo. Probablemente animándolo un poco quedaría algo más alegre. En esos discos está recogido todo lo que es su producción de orquesta. Se han perdido parte de lo que son sus dos o tres obras líricas, escénicas, es decir de zarzuela. Yo tengo la impresión de que no era un género muy propio para Evaristo, pero todo compositor en aquella época en España intentó el género de la Zarzuela, pues es lo que daba dinero. Un título de zarzuela de éxito en la España de aquel momento proporcionaba más dinero que toda una carrera haciendo cuartetos de cuerda… Incluso Falla, tal vez el hombre más alejado del mundo de la zarzuela, en su juventud, compone cuatro zarzuelas. Don Evaristo nos ha dejado estos dos CDs de música de orquesta, también sus dos cuartetos de cuerda, alguna obra de cámara y música de piano y canciones. Pero no quedan grandes obras perdidas de don Evaristo. Tal vez se haya extraviado alguna cosa pero conservamos el 90% de su música no escénica.

![[Img #41124]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/1135_004.jpg?43)

Después de ‘Tres cuentos para y Ita’ y ‘Al pisar tu jardín’, prometió un ensayo sobre las relaciones amorosas fuera de la pareja. No sé si ha sido ya escrito. Pero usted defiende que el amor fuera de la pareja puede, contra la opinión generalizada, enriquecer a está. ¿Podría explicarnos esto?

El libro lleva un año ya publicado y se titula ‘Amores a mares’. Sí, son tres libros. ‘Tres cuentos para Ita’, ‘Al pisar tu jardín’ y ‘Amores a mares’ en los que he desarrollado una idea, en la que absolutamente no estoy solo, y que puede ir contra la opinión común. El tema de los amores fuera de la pareja siempre se pronuncia clandestinamente. Si te enamoras de otra mujer que no sea tu esposa o de otro hombre que no sea tu novio, tu marido o tal, se lo dices a un amigo: No sé qué hacer con esto... y es la cosa más normal y más bonita del mundo. Si fuésemos más generosos, esto sería mucho más bonito. Además esos amores en el 80% de los casos pueden enriquecer tu vida y la de la de la otra persona, además de la de tu propia pareja. Por supuesto siempre en igualdad de condiciones. Y siempre que se haga de una manera transparente. En estas tres obras defiendo que la pareja es única, no creo que puedan tenerse siete parejas ni hijos con de esas siete parejas, pues ni sería viable ni valdría para nada. Pienso que la pareja es única, pero el amor es infinito. Y defiendo que el concepto de fidelidad como exclusividad es erróneo. ¡Quién soy yo para decirle a mi pareja que no vuelva a amar a nadie, que no vuelva a besar ningunos otros labios!...

Más información:

joseluistemes@hotmail.com

En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de Música, en atención "a su inmensa labor como director de orquesta".

![[Img #41122]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/5057_001.jpg?38)

Eloy Rubio Carro: Además de su trabajo de recuperación de músicos españoles tanto de zarzuela, como de la llamada ‘Música Nueva’ como Ángel Arteaga, Manuel Angulo, Gombau, María Teresa Prieto, Simón Tapia etc., también ha publicado trabajos de investigación como la biografía de Webern o la historia del Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros. Ha editado la obra musical de Enrique Fernández Arbós además de la del astorgano Evaristo Fernández Blanco.

¿Por qué la música de Webern, de Shoenberg, de Berg no llega al público? ¿Qué registros sensibles, además de los intelectuales pretenden tocar? ¿Es acaso esta música más para hacerla que para oírla?

José Luis Temes: Yo no creo haber dicho eso de “más para hacerla que para oírla”, sino más bien todo lo contrario. Lo que he negado siempre es el significado intelectualista que se da a esa música. Mucha gente piensa que el dodecafonismo y el post-dodecafonismo son solo una especulación teórica. Eso no es cierto. Lo más complicado y lo más teórico que se ha hecho en el mundo desde que existe la música es una fuga de Juan Sebastián Bach. El arte de la fuga de Bach es la cosa más compleja, geométrica y aritmética. Incluso en muchos pasajes de Bach o de Mozart estamos convencidos de que recurren a procedimientos combinatorios de la Cábala. Son de una enorme complejidad. Y sin embargo nadie dice que sean muy complejos. Los sistemas modulatorios de ciertas músicas de Wagner son de una intelectualidad llevada al extremo, mucho más que la ‘Suite lírica´ de Alban Berg. Por tanto no tiene sentido decir que el dodecafonismo es solo reflexión teórica y que la música convencional, la música tonal, no tiene reflexión teórica. Eso no es cierto. Luego podrá gustar una cosa u otra. Siempre he negado que la música del dodecafonismo sea complicada. ¿Por qué la música contemporánea que surge de la Escuela de Viena es poco popular? Sí, es cierto que el mundo de la tonalidad provoca fascinación sobre el oyente, que cree que solo eso es la música, pero entonces dejaríamos fuera muchas músicas como las hindúes o las de Java o de Bali etcétera, que no son tonales en el sentido ‘pucciniano de la palabra. Yo pienso que hay una pereza auditiva que viene de escuchar una y otra vez aquello que ya conocemos.

¿Forma parte de esa faceta suya de recuperación, el proyecto de realizar un vídeo-corto sobre la figura del astorgano Evaristo Fernández Blanco? ¿Con qué apoyos de las instituciones culturales cuenta?

Se trata del ‘Proyecto Luz’, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace un par de años con el objetivo de llevar al mundo audiovisual las grandes obras sinfónicas españolas con interpretaciones que he dirigido con diversas orquestas españolas y que son desconocidas para casi todo aficionado, pero con el apoyo de imagen. Al fin y al cabo no es más que el concepto de videoclip que se utiliza en la música ligera, en el pop, en el rock. No hay cantautor que saque un nuevo tema que inmediatamente no tenga el videoclip. Por cierto, cuántas veces el videoclip es infinitamente mejor que la música a la que sirve de apoyo. El ‘Proyecto Luz’ consiste básicamente en llevar el audio de las músicas sinfónicas españolas de grandes obras a un proyecto audiovisual. No se trata de un reportaje sobre esa música. No es un reportaje sobre Don Evaristo Fernández Blanco o sobre Fernández Albor. Es la música acompañada de imágenes. Obviamente esas imágenes tendrán que estar en relación con lo que la música plantea. Sí es cierto que estos mediometrajes, de media hora de duración cada uno, incorporan un prefacio de unos seis minutos, que sirven para introducir al espectador en el personaje y en sus circunstancias. Ese sí tiene un mayor sentido documental. Pero una vez que empieza la obra, ya no hay palabras. Es la obra sinfónica íntegramente de principio a fin.

El corto de Evaristo Fernández Blanco sería la sexta de las películas. Hemos estrenado ya cinco y en general están recibiendo muy buenas opiniones.

![[Img #41125]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/4447_030.jpg?22)

¿Dónde vienen proyectándose estos vídeos?

Normalmente realizamos un estreno que intentamos que sea lo más sonado posible; de hecho dos de ellas se han presentado en el Teatro Real de Madrid. La de Fernández Arbós se presentó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y luego en festivales especializados.

¿Cómo afectó la Guerra Civil al aspecto creativo-compositivo de Fernández Blanco? Pues la mayoría de sus obras se producen entre los años 20 y los 40

Existen dos maneras de responder a esto. La primera es cómo afectó en general a la composición española. Y creo que en esta respuesta hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos dejar llevar un poquito del espejismo. Tomás Marco, en un libro sobre la música internacional del siglo XX, se pregunta por lo que hubieran hecho todos esos músicos afectados por la revolución soviética de no haberse producido esta: Shostakovich, Prokovich… Sin duda, responde, hubieran hecho otra cosa, pero lo que está por ver es si hubiera sido mejor. No sabemos si hubiera sido mejor o peor; pero hubiera sido otra cosa. Por desgracia hay que reconocer que son muchas las veces que un creador da lo mejor de sí mismo cuando está bajo una situación adversa, con algunas excepciones. Pero en general el fracaso, la tristeza, la aflicción interna, la ansiedad o la angustia son fuentes de inspiración. El desequilibrio interno en el caso de Evaristo Fernández Blanco fue un caso trágico, porque prácticamente abandona su carrera. Quizá sean dos las razones: la primera porque queda deshecho moralmente y luego la inmediata muerte de su mujer en la inmediata posguerra. Además la subsistencia era muy difícil, y tiene que acudir a las músicas ligeras, a los musicales de revista. Y entonces su cuñado, que era el propietario del Teatro Tívoli en Barcelona, lo contrata. Vive en Barcelona, realiza giras internacionales acompañando a los artistas de la copla, de la revista, y eso hará que su creación casi desaparezca. No obstante es inmediatamente después de la guerra, en 1940, cuando compone la que probablemente sea su mejor obra: la ‘Obertura dramática’

![[Img #41128]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/6918_043.jpg?37)

.

Usted menciona la tristeza y desengaño que marcaron los últimos años de la biografía de Evaristo. Incluso a pesar de que en esos años de su vida se despierta un cierto interés por su obra y se estrenan alguna de sus composiciones ¿Cómo explicar tan profundo desengaño?

Porque fue demasiado joven en una época y demasiado anciano en la otra. Cuando conozco a Evaristo en el año 1985 era un hombre profundamente desengañado y que no quería saber nada de su propia profesión musical anterior. Cuando nosotros le ofrecimos exhumar el ‘Divertimento’, que estaba sin estrenar, se negó. Dijo: "nadie se ha interesado por mi música y no van a ser ustedes ahora quienes la saquen a la luz". Fue a través de la mediación de José Luis García del Busto y de Alfredo Aracil, lo que hizo posible que nos dejara para el ‘Festival de Otoño’ de aquel año la partitura del ‘Divertimento’. Así que nos la espetó, casi nos la tiró: “Ahí la tienen ustedes, pero ni cuenten conmigo para los ensayos ni cuenten conmigo para el estreno. No voy a ir”. Era un hombre tan profundamente desengañado y casi diría que misántropo y en contra del mundo musical español… Por cierto hay que decir que luego si acudió al estreno del ‘Divertimento’.

Sobre la ‘Obertura Dramática’ usted dice que “en ella Evaristo volcó toda su amargura...el horror de la guerra, las atrocidades de ambos bandos, el truncado sueño de libertad.” Por otra parte Javier Huerta llega a decir de esa obra que es el ‘Guernica musical de la contienda’ ¿Qué opina de esto?

No estoy tan de acuerdo con lo del Guernica por razones largas de contar. Aunque solo sea porque los dos autores son tan diametralmente opuestos. Él escribe inmediatamente de la posguerra, en Viascón, pequeño concello a las afueras de Pontevedra, donde se refugia en absoluto silencio y clandestinidad. Y ahí estuvo más de cuarenta años la partitura original, sin estrenarse. Se la ha emparentado mucho con la sinfonía ‘Leningrado’ de Shostakovich. Son casos similares. Shostakovich escribe esa sinfonía en recuerdo del bombardeo salvaje de Leningrado. Algunas personas que la han escuchado cuando yo he tocado la ‘Obertura dramática’, dicen: aquí hay un guiño, una especie de copia a la de ‘Leningrado’ de Shostakovich”. Pero ojo, que la obra de Don Evaristo es dos años anterior a la ‘Sinfonía Leningrado’. De ninguna manera Evaristo podía haberla conocido antes. Y son dos obras equiparables de genialidad. En ambas se traducen los sonidos del horror.

![[Img #41123]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/9210_024.jpg?36)

Dice María Cáceres Piñuel que la inclusión de la música de Evaristo sigue siendo problemática en las historias del periodo en que vivió, y que en los relatos sobre el compositor persisten elipsis, eufemismos, y sobreentendidos entorno a algunos aspectos de su vida… ¿A qué se referirá con esto?

A mí también me deja un poco perplejo esa frase. Don Evaristo es un hombre del 27, es un autor de la generación musical del 27, aunque el término de Generación del 27 suela aplicarse solo a la literatura, también hay una generación del 27 musical. Y como corresponde a la Generación del 27 en todos los ámbitos se trata de una generación muy disgregada, sin ningún concepto de grupo. Incluso entre ellos mismos no se conocían. Un hombre muy paralelo a don Evaristo Fernández Blanco es Pablo Sorozábal, distinguido por su afiliación al bando de los perdedores de la guerra, por su pasión por el bando republicano. Eran de la misma generación y ambos habían estudiado en Alemania. Son dos hombres paralelos. Y que yo tenga noticia nunca se llegaron a conocer. Es curioso que la Generación del 27 sea una generación de solitarios, no hay nunca un sentido de grupo. Es una suma de unidades muy independientes. Hay excepciones, como la Generación del 98 que sí tenía una cierta unidad, o el ‘Grupo de los Ocho’ en la música, ya que estos sí se conocieron en torno a lo que en aquella época fue ‘Unión Radio’ y luego en ‘Radio Madrid’, que aglutinó a muchos intelectuales de aquella época.

¿Qué habrá querido decir Evaristo con su rechazo a hablar durante media hora en televisión? En aquella ocasión dijo: “Podría decir tantas cosas que no quiero hablar nada.”

Es curioso. Debía de tratarse del programa ‘A Fondo’ y quien sí aceptó fue Pablo Sorozábal, y la entrevista que le hizo Soler Serrano fue divertidísima, donde Sorozábal se sitúa en clave de cascarrabias, aunque encantadoramente cascarrabias. Y la entrevista resulta muy curiosa, incluso el propio Soler Serrano se muere de risa.

Don Evaristo vivía con la intención de no querer hablar, casi un hábito de no haber podido hablar. Don Evaristo no superó nunca la guerra. Es decir en los años 85, 86, 87 y 88, en los que yo le trato mucho, seguía viviendo en las trincheras.

![[Img #41127]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/2770_044.jpg?39)

Eso también se ha percibido aquí en los pueblos de León. Con motivo de unas entrevistas para la recuperación del Pozo Grajero, a mediados de los 90, los posibles testigos se atrincheraban en sus casas y no querían saber nada de aquellas cosas.

Yo insisto, ‘Memoria histórica’ todo lo que haga falta. Revanchismo no. Hasta tenemos una ley que nos dice cómo tenemos que pensar. Yo creo que ni Fernando VII habría publicado esa ley.

Después de su edición de la música de Evaristo Fernández Blanco ¿Quedaría algo por grabar?

Esos dos CDs de la ‘Obra sinfónica completa’ recogen la totalidad de su obra orquestal. Creo que no hay nada más. Incluso recomiendo a los oyentes con vehemencia la primera obra de Evaristo, que con 17 años escribe por encargo del casino el ‘Vals triste’. Se trata de un vals maravilloso, pero con un sentido triste. Un vals que le pidió el casino de Astorga para un baile. Un vals de sociedad por decirlo así. Y Evaristo compone una cosa absolutamente lánguida y desoladora, tal como luego será su carácter. También es cierto que yo en mi versión he acentuado ese carácter tristísimo. Probablemente animándolo un poco quedaría algo más alegre. En esos discos está recogido todo lo que es su producción de orquesta. Se han perdido parte de lo que son sus dos o tres obras líricas, escénicas, es decir de zarzuela. Yo tengo la impresión de que no era un género muy propio para Evaristo, pero todo compositor en aquella época en España intentó el género de la Zarzuela, pues es lo que daba dinero. Un título de zarzuela de éxito en la España de aquel momento proporcionaba más dinero que toda una carrera haciendo cuartetos de cuerda… Incluso Falla, tal vez el hombre más alejado del mundo de la zarzuela, en su juventud, compone cuatro zarzuelas. Don Evaristo nos ha dejado estos dos CDs de música de orquesta, también sus dos cuartetos de cuerda, alguna obra de cámara y música de piano y canciones. Pero no quedan grandes obras perdidas de don Evaristo. Tal vez se haya extraviado alguna cosa pero conservamos el 90% de su música no escénica.

![[Img #41124]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/1135_004.jpg?43)

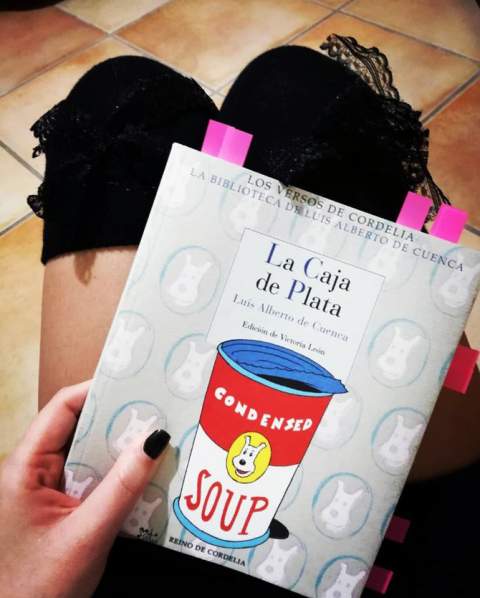

Después de ‘Tres cuentos para y Ita’ y ‘Al pisar tu jardín’, prometió un ensayo sobre las relaciones amorosas fuera de la pareja. No sé si ha sido ya escrito. Pero usted defiende que el amor fuera de la pareja puede, contra la opinión generalizada, enriquecer a está. ¿Podría explicarnos esto?

El libro lleva un año ya publicado y se titula ‘Amores a mares’. Sí, son tres libros. ‘Tres cuentos para Ita’, ‘Al pisar tu jardín’ y ‘Amores a mares’ en los que he desarrollado una idea, en la que absolutamente no estoy solo, y que puede ir contra la opinión común. El tema de los amores fuera de la pareja siempre se pronuncia clandestinamente. Si te enamoras de otra mujer que no sea tu esposa o de otro hombre que no sea tu novio, tu marido o tal, se lo dices a un amigo: No sé qué hacer con esto... y es la cosa más normal y más bonita del mundo. Si fuésemos más generosos, esto sería mucho más bonito. Además esos amores en el 80% de los casos pueden enriquecer tu vida y la de la de la otra persona, además de la de tu propia pareja. Por supuesto siempre en igualdad de condiciones. Y siempre que se haga de una manera transparente. En estas tres obras defiendo que la pareja es única, no creo que puedan tenerse siete parejas ni hijos con de esas siete parejas, pues ni sería viable ni valdría para nada. Pienso que la pareja es única, pero el amor es infinito. Y defiendo que el concepto de fidelidad como exclusividad es erróneo. ¡Quién soy yo para decirle a mi pareja que no vuelva a amar a nadie, que no vuelva a besar ningunos otros labios!...

Más información:

joseluistemes@hotmail.com