Los inicios de la 'línea clara' de Luis Alberto de Cuenca

Luis Alberto de Cuenca, La caja de plata. Edición de Victoria León, Madrid, Reino de Cordelia, 2018, 117 pp.

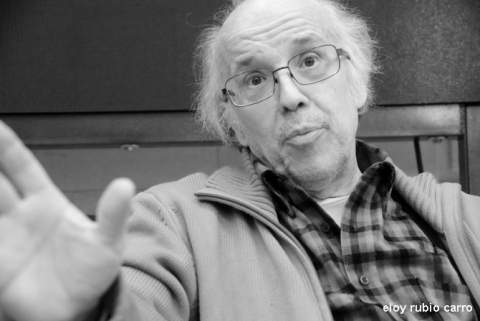

![[Img #41129]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/3610_captura.jpg?41)

Sin duda La caja de plata (1985) es el libro más emblemático de Luis Alberto de Cuenca, pues marcó un hito no solo en su trayectoria literaria, sino también en la poesía española del momento. Aquel poemario marcaba el giro del más culturalista y barroco de los jóvenes novísimos hacia la nueva corriente realista o figurativa de los ochenta, que en muchos aspectos venía a oponerse a lo que había sido la estética novísima. García Martín bautizaría luego esta nueva poética como de ‘línea clara’ término que el propio poeta acabaría adoptando.

Aunque ya en algunos poemas de Scholia (1978) y sobre todo en el cuadernillo Necrofilia (1983) se percibía una evolución estilística, en La caja de plata cuajó de forma decisiva su nueva fórmula estética —cuyo modelo fundamental procedía del epigrama helenístico—, que lo descubrió para la mayoría de los lectores y lo convirtió, a su vez, en modelo para muchos jóvenes poetas del momento.

Los treinta y seis poemas del volumen se estructuraban en tres partes que representaban perfectamente la evolución de su estilo y de su tono. Aunque ya desde el primer momento surgía un nuevo lenguaje alejado de los excesos novísimos, el tono doliente de la primera parte, ‘El puente de la espada’, se distanciaba en la segunda, ‘Serie negra’, a través de la recreación de diversas escenas características del cine negro, y se convertía en un tono abiertamente optimista en la tercera parte, «La brisa de la calle», donde ya brillaban el humor, el ingenio y la ironía, cualidades que predominan desde entonces en sus versos.

La obra acabaría recibiendo al año siguiente el Premio Nacional de la Crítica, lo que suponía el reconocimiento —y la consagración— de su nueva línea poética. Luego se incorporaría a las consecutivas ediciones de su poesía reunida y sufriría pequeños cambios textuales —la labor de corrección del autor es constante e incluso obsesiva como buen discípulo de los antiguos poetas alejandrinos—, si bien en ocasiones se llegarían a suprimir ciertos poemas. El libro conoció también tres ediciones exentas, la última de ellas (Mercamadrid, 2006) con un cambio importante, pues fundía en un solo título tanto el original como el siguiente poemario, El otro sueño (1987). Ahora sale a la luz en su versión original la cuarta edición exenta, al cuidado de Victoria León, dentro de la ‘Biblioteca Luis Alberto de Cuenca’ auspiciada por Reino de Cordelia.

Como advierte la propia editora, las variantes textuales de la nueva edición respecto a la princeps son mínimas, pues se limitan sobre todo a ciertas adaptaciones ortográficas a los nuevos usos académicos, a pequeñísimos cambios de puntuación, o, en algún caso -‘La pesadilla’ (p. 52)-, a alguna modificación en la onomástica, que arrastra a su vez mínimos cambios exigidos por la métrica. Sin embargo, la innovación textual más destacada, como se adelanta también en el prólogo (p. 32), es el cambio de título del poema ‘Isabel’, que se convierte ahora en ‘Beatriz’ (p. 95). El nuevo título, por cierto, ya aparecía en Abre todas las puertas -la antología que la propia Victoria León preparó en 2016-, aunque curiosamente el autor no lo había incorporado en otras antologías posteriores.

Pero al margen de estas cuestiones ecdóticas, es de destacar el interesante prólogo que acompaña a la edición, y en el que se analiza el contexto de la obra y su contenido. Varias aportaciones merecen resaltarse aquí. La primera, su lectura ‘aristotélica’ -en cuanto búsqueda de un efecto ‘catártico’- de La caja de plata, visión que enlaza con la lectura en clave moral de la poesía ‘luisalbertiana’ que estaba en la génesis de su ya citada antología Abre todas las puertas. La segunda es la presencia de la retórica del Marqués de Bradomín -es decir, esa mezcla de refinamiento, cinismo y brutalidad característica del protagonista de las Sonatas- que postula para la segunda parte del libro, ‘Serie negra’. Asimismo, resulta muy pertinente el nexo que subraya entre el sustrato onírico y la dimensión autobiográfica de la obra poética del autor: “Luis Alberto de Cuenca es un poeta tan profunda y absolutamente autobiográfico que nos ha contado con todo lujo de detalles lo que sueña, que es, al fin y al cabo, la única autobiografía sincera que se puede escribir” (p. 29).

Por lo demás, en esta cuidada edición -que fija el texto canónico actual- el lector podrá disfrutar de algunas de las composiciones más representativas de Luis Alberto de Cuenca: ‘Amour fou’ (pp. 39-40), ‘Degollada’ (p. 75), “El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas, VIII, 96” (p. 81), ‘Isabel’ -ahora convertida, según se señaló, en ‘Beatriz’ (p. 95)-, ‘La mentirosa’ (p. 99), etc. En definitiva, tendrá ocasión de acercarse -o de volver- a un libro que marcó una época y que es ya todo un clásico.

Luis Alberto de Cuenca, La caja de plata. Edición de Victoria León, Madrid, Reino de Cordelia, 2018, 117 pp.

![[Img #41129]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/3610_captura.jpg?41)

Sin duda La caja de plata (1985) es el libro más emblemático de Luis Alberto de Cuenca, pues marcó un hito no solo en su trayectoria literaria, sino también en la poesía española del momento. Aquel poemario marcaba el giro del más culturalista y barroco de los jóvenes novísimos hacia la nueva corriente realista o figurativa de los ochenta, que en muchos aspectos venía a oponerse a lo que había sido la estética novísima. García Martín bautizaría luego esta nueva poética como de ‘línea clara’ término que el propio poeta acabaría adoptando.

Aunque ya en algunos poemas de Scholia (1978) y sobre todo en el cuadernillo Necrofilia (1983) se percibía una evolución estilística, en La caja de plata cuajó de forma decisiva su nueva fórmula estética —cuyo modelo fundamental procedía del epigrama helenístico—, que lo descubrió para la mayoría de los lectores y lo convirtió, a su vez, en modelo para muchos jóvenes poetas del momento.

Los treinta y seis poemas del volumen se estructuraban en tres partes que representaban perfectamente la evolución de su estilo y de su tono. Aunque ya desde el primer momento surgía un nuevo lenguaje alejado de los excesos novísimos, el tono doliente de la primera parte, ‘El puente de la espada’, se distanciaba en la segunda, ‘Serie negra’, a través de la recreación de diversas escenas características del cine negro, y se convertía en un tono abiertamente optimista en la tercera parte, «La brisa de la calle», donde ya brillaban el humor, el ingenio y la ironía, cualidades que predominan desde entonces en sus versos.

La obra acabaría recibiendo al año siguiente el Premio Nacional de la Crítica, lo que suponía el reconocimiento —y la consagración— de su nueva línea poética. Luego se incorporaría a las consecutivas ediciones de su poesía reunida y sufriría pequeños cambios textuales —la labor de corrección del autor es constante e incluso obsesiva como buen discípulo de los antiguos poetas alejandrinos—, si bien en ocasiones se llegarían a suprimir ciertos poemas. El libro conoció también tres ediciones exentas, la última de ellas (Mercamadrid, 2006) con un cambio importante, pues fundía en un solo título tanto el original como el siguiente poemario, El otro sueño (1987). Ahora sale a la luz en su versión original la cuarta edición exenta, al cuidado de Victoria León, dentro de la ‘Biblioteca Luis Alberto de Cuenca’ auspiciada por Reino de Cordelia.

Como advierte la propia editora, las variantes textuales de la nueva edición respecto a la princeps son mínimas, pues se limitan sobre todo a ciertas adaptaciones ortográficas a los nuevos usos académicos, a pequeñísimos cambios de puntuación, o, en algún caso -‘La pesadilla’ (p. 52)-, a alguna modificación en la onomástica, que arrastra a su vez mínimos cambios exigidos por la métrica. Sin embargo, la innovación textual más destacada, como se adelanta también en el prólogo (p. 32), es el cambio de título del poema ‘Isabel’, que se convierte ahora en ‘Beatriz’ (p. 95). El nuevo título, por cierto, ya aparecía en Abre todas las puertas -la antología que la propia Victoria León preparó en 2016-, aunque curiosamente el autor no lo había incorporado en otras antologías posteriores.

Pero al margen de estas cuestiones ecdóticas, es de destacar el interesante prólogo que acompaña a la edición, y en el que se analiza el contexto de la obra y su contenido. Varias aportaciones merecen resaltarse aquí. La primera, su lectura ‘aristotélica’ -en cuanto búsqueda de un efecto ‘catártico’- de La caja de plata, visión que enlaza con la lectura en clave moral de la poesía ‘luisalbertiana’ que estaba en la génesis de su ya citada antología Abre todas las puertas. La segunda es la presencia de la retórica del Marqués de Bradomín -es decir, esa mezcla de refinamiento, cinismo y brutalidad característica del protagonista de las Sonatas- que postula para la segunda parte del libro, ‘Serie negra’. Asimismo, resulta muy pertinente el nexo que subraya entre el sustrato onírico y la dimensión autobiográfica de la obra poética del autor: “Luis Alberto de Cuenca es un poeta tan profunda y absolutamente autobiográfico que nos ha contado con todo lujo de detalles lo que sueña, que es, al fin y al cabo, la única autobiografía sincera que se puede escribir” (p. 29).

Por lo demás, en esta cuidada edición -que fija el texto canónico actual- el lector podrá disfrutar de algunas de las composiciones más representativas de Luis Alberto de Cuenca: ‘Amour fou’ (pp. 39-40), ‘Degollada’ (p. 75), “El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas, VIII, 96” (p. 81), ‘Isabel’ -ahora convertida, según se señaló, en ‘Beatriz’ (p. 95)-, ‘La mentirosa’ (p. 99), etc. En definitiva, tendrá ocasión de acercarse -o de volver- a un libro que marcó una época y que es ya todo un clásico.