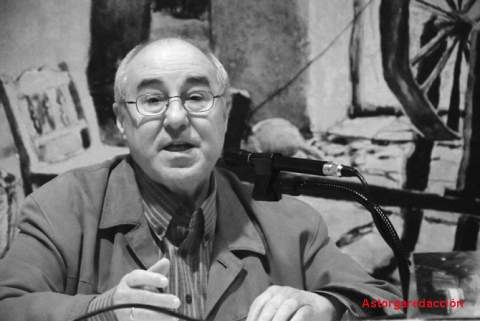

ENTREVISTA / José Luis Puerto. Premio Castilla y León de las letras 2018

José Luis Puerto: una poesía del compromiso con lo sagrado y el tiempo actual

Este lunes 22 de abril, con motivo de la festividad de la Comunidad Autónoma, José Luis Puerto recibe el Premio Castilla y León de las Letras, "por su dilatada y brillante trayectoria en el ámbito literario de Castilla y León, plasmada en la promoción de revistas y colecciones editoriales de prestigio, y en una amplia obra poética galardonada con premios tan prestigiosos como el Gil de Biedma, que se distingue por la obsesión central por el tiempo y la noción de la poesía como instrumento de reflexión e interpretación del mundo."

![[Img #43239]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/5858_puerto-la-baneza-097.jpg)

Eloy Rubio Carro: Desde el desencantamiento del mundo de Weber se ha institucionalizado una definición tecnicista de la vida, cosa que ya denunciara Husserl, y ahora mismo Habermas. La poesía que antes acompañaba a la interpretación tradicional del mundo se ha quedado como un subproducto tolerado, sino despreciable. ¿Habría alguna posibilidad de reencantar ese mundo tan ideologizado de la ciencia y de la técnica? ¿Es la poesía el reducto desde el que se mantiene el mundo de la vida que empujaría al ser humano en la tarea de su propia liberación de los poderes que le oprimen?

José Luis Puerto: La poesía sigue siendo, cuando es verdadera, la palabra que, desde el territorio del afuera, nos puede seguir desvelando y revelando el mundo. Es la palabra, o tendría que serlo, menos mercantil y mercantilizada. Sigue teniendo la capacidad de iluminarnos y de tantear en esos territorios del misterio que se nos escapa. Es palabra de sacralidad. Y palabra también con capacidad de seguir encantando el mundo. De ahí que la poesía sea el género (está más allá de los géneros) menos tocado por la dinámica mercantil.

Su segundo poemario, ‘Un jardín al olvido’, comienza con “Era un tiempo…”. Una añoranza por un tiempo perdido, en su caso paradisíaco, el de la infancia. ¿Cómo se recrea esa pérdida desde sus poemarios? Me recuerda también, su rememoración del paraíso de la infancia, aquella descripción que hacía Jacinto de Carvajal en su ‘Descubrimiento del río Apure’, cuando sin nombres para la pajarería y la vegetación que descubría, parece ir bautizando el mundo. Un bautismo de la infancia del mundo, aunque este fuera ya muy viejo. Pero al tiempo de asperjar la palabra a la cosa, introduce una grieta entre la maravilla y expresión. ¿No cree que la poesía puede ser entendida como esa imposibilidad bautismal de expresar la maravilla y al paso generar una fractura en el lenguaje con aquello que expresa?

En ese poemario, trato de realizar un viaje hacia el centro. Remontando el río del tiempo, acudo al territorio del origen y al tiempo del origen del ser, la niñez. Tiempo y espacio hechizados, en el que los nombres de las cosas, a medida que los hacemos nuestros y los pronunciamos, vuelven a hechizar la realidad, las cosas, los seres, el mundo… Y ese viaje lo realizamos a través de la rama de la memoria, que funciona como rama dorada para realizar ese viaje que remonta el río del tiempo.

¿No sería mejor una poesía inaugural, que diera existencia más que nombre? Darle al lenguaje una posibilidad desanclada de lo conocido, no así de la emoción, una emoción que se conozca al crearla. ¿Pues, con qué propósito agitar el polvo de un búcaro de rosas? (Va por el polvo de un jardín rememorado)

Toda poesía, cuando plasma el mundo propio (que a eso ha de tender toda poesía, toda voz poética), es una poesía inaugural. Pero ese mundo propio solo es posible verbalizarlo a través de un lenguaje propio también. Y el lenguaje poético, para serlo, ha de vibrar, ha de latir, ha de contener tensión emotiva. Que en eso consiste la lírica. Pero no, no hay que agitar el polvo de nada. Sino recrear lo vivido, ofrecerlo en el ara del poema y que en él vibre.

![[Img #43237]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/850_978848359400.gif)

En su poesía son frecuentes las semblanzas de algunos familiares y amigos: su abuela Juana, su abuelo Pablo, el viejo afilador, el niño de los 50. A Juana la retrata como una planta milenaria “que descansa en profundas raíces enterradas / en la oscura materia en silencio germina.” A Pablo, lo trae a cuento en ‘Viajes sin retorno’ cuando acude a un internado en Salamanca para estudiar el bachillerato: “Fue una madrugada. Mi abuelo Pablo me llevaba, aún de noche, por los caminos serranos empedrados, en la caballería a coger el coche de línea en la Regadera. En mi interior, estaban estableciendo una alianza, a lo largo de aquel camino, entre el silencio, el miedo y la incertidumbre de lo que iría a ocurrirme. El latir de mi abuelo, detrás de mí en el mulo, el hilo tan cálido de la respiración en la mañana fresca, eran como dos manos que me abrazaran invisibles.”

La infancia, la familia, el paraíso campesino, el dolor sin retorno ensamblado a la ciudad, la pérdida del paraíso. ¿Son estas las mimbres conductoras de su primera poesía?

Los que podríamos llamar seres de los afectos están muy presentes en mi poesía. Por varios motivos. Uno de ellos es que me sirven para plasmar vivencias arquetípicas que, sin duda, pueden tener los lectores que los lean, a su modo. Pero esos seres próximos y vividos son vías que me llevan también a una verdad, puesto que con ellos he tejido lo que soy. Formamos parte de un mismo telar del existir.

¿Qué o quién protege mejor la morada, el portón o la puerta?¿Por eso la puente, las nogales?

La morada, el jardín, el espacio que creamos y que habitamos, a nuestra imagen y semejanza, como expresión de todo lo conseguido, ese espacio está protegido, al tiempo que ofrecido y mostrado, por la palabra y por los silencios, que actúan y funcionan como puerta. Respecto al femenino con el que pronuncio términos como “puente” o “nogal”, es una huella de las hablas del oeste al que pertenezco (los árboles son femeninos en portugués), y lo hago como señal de fidelidad al origen, al territorio de la raíz.

Platero, campaninas, / Sirinduela, castaño, / Conventino, la puente / Cerezo, cortinal…” Poemas enumerativos de palabras que invocan, que rezan. ¿Cuál es el territorio invocado que aparece en tantos escritos? ¿Es esa una nostalgia sanatoria, y cómo llega a ser también nostalgia de redención?

Las palabras antiguas, que me acompañan desde niño, las primeras que pronunciara, albergan una música ya perdida en otras palabras, más desgastadas por el uso continuo. Esas palabras son como vehículos que nos ayudan a emprender un viaje hacia ese territorio primordial, sagrado, en el que la palabra, debido a la fragilidad de nuestro existir, se vuelve oración, súplica, invocación… también cántico, porque esos son los registros de la poesía antigua que han creado los pueblos primitivos de todas las civilizaciones, como muy bien analizara Bowra, en un libro tan fascinante, como poco conocido, sobre esa poesía primitiva.

![[Img #43233]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/7974_155.jpg)

¿Pueden esas letanías de resonancias subjetivas paradisíacas transmitir su emoción originaria a cualquiera? ¿No le estaría reservada a la poesía una forma de hablar intransmisible, una consolación por la poesía?

Esas palabras, pronunciadas unas detrás de otras, con su resonancia y su música, con su incertidumbre semántica, valen muy bien para hechizar al lector, en una enumeración en la que la música se impone sobre el sentido, en una suerte de ‘non sense’ hechizante, por el que terminamos quedando fascinados.

¿Y la consolación? La poesía también puede ser la palabra del consuelo, la palabra que nos apacigüe el dolor provocado por esa herida metafísica e incurable que es el existir de cada uno. La palabra poética, sí, puede funcionar como venda y como gasa que apacigüe nuestro dolor.

Dice Gaston Bachelard, hablando de Valéry y de la importancia de algunas palabras sustraídas del ritmo rápido de una frase común -pone como ejemplos ‘ tiempo’ y ‘ vida’-, que entonces podemos saborearlas, ensoñarlas, señorearlas, en lenta ensoñación. “Descubriríamos sus profundidades en la inmovilidad de las palabras.” Léo Libbrecht, por su parte afirma: “Las palabras sueñan que se las nombra.” ¿Es esto realizar el lenguaje a la cosa originaria?

Desgastamos las palabras por el continuo uso en los usos convencionales y sociales del lenguaje. Pierden en ese trato ese brillo estelar que un día tuvieran. La función del poeta es invitarlas a acceder al espacio del poema, para que vuelvan a ese sueño del decir, para que recuperen esa luz perdida por tanto desgaste. De ahí que el poeta solo pueda realizar esa invitación a las palabras que están maduras en él y que, entonces, solo entonces, pueden acceder al espacio del poema, pues adquieren un peso, una densidad… de los que hemos vaciado, como hablantes, a la mayoría de las palabras.

Decadencia, ruinas, desamparo, sombras o cenizas, disposición. Amparo, protección, salvaguarda. ¿Cómo la memoria sería la puente entre aquellos epítetos y estos otros?

Tales grupos términos forman parte de un dualismo en el que se mueve nuestro existir, el existir de todos. La conciencia de existir a la intemperie, de existir en un territorio de ruinas, de estar en la noche del mundo, hace que busquemos esos territorios de protección de amparo y salvaguarda que nos salven, sí, de la intemperie. Y esa es también una función que atribuimos a la poesía: puede ser palabra de protección.

![[Img #43234]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/3116_794773_1.jpg)

La tesis número nueve de ‘Tesis de filosofía de la historia’ de Walter Benjamín, tiene que resonarle a los oídos o a su magín casi como propia, pues parece evocada en gran cantidad de sus poemas. (Se trata de una alegoría de la inmensa catástrofe, la guerra, el nazismo, que constituiría el punto de llegada de lo que la cultura europea desde las luces, llamó progreso) En ‘Estelas’ le pregunta cómo nombrar lo derrotado. Cuáles son las sílabas del mundo. ¿Podría interpretarnos esa tesis Benjaminiana a la luz de su poesía?

El gran drama del itinerario europeo y occidental –desde la modernidad hasta hoy mismo– es que el llamado progreso nos ha llevado a una regresión, a una destrucción, que se manifiesta en la historia contemporánea, en la economía y en todos los parámetros del existir (cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo vestimos, cómo nos aseamos…, a través de un despilfarro constante, que es destrucción de recursos de todo tipo). Es una destrucción de ese mundo del que procedemos, el campesino, que era un mundo sobrio, sabio, sostenible, en contacto con la naturaleza y con los ritmos del mundo… De ahí esa profunda nostalgia por la desaparición de ese otro mundo que conocemos, porque lo hemos vivido en la niñez, en el que sí sabíamos cuáles eran los sentidos de las sílabas que entonábamos para invocar, para entonar… ¿Hacia quién o hacia qué podríamos hoy dirigir nuestra invocación, para obtener la luz de otro modo de estar en el mundo, distinto a este tan convulso sobre el que reflexionara Benjamin?

“El decir sagrado de la pobreza, invocado en un mundo positivista, donde el lenguaje se ha vuelto utilitario, perdiendo su función sagrada, mágica”. ¿Hemos llegado a saber cada vez más del mundo a expensas de comprenderlo menos?

El decir poético, como muy bien sabían Octavio Paz o María Zambrano, por ejemplo, está impregnado de sacralidad. La poesía es, incluso, una pervivencia, de los antiguos lenguajes sagrados; palabra no utilitaria, sino iluminadora, es una de las herramientas verbales de revelación del mundo. De niño, tengo una vivencia muy profunda de ese decir sagrado de la pobreza, de que he hablado en alguna ocasión. Efectivamente, hoy sabemos acaso más (aunque hay una antigua sabiduría que hemos, por desgracia, perdido), pero comprendemos menos, muchísimo menos.

Hay un resabio de las filosofías helenísticas y, sobre todo del estoicismo, aunque también lo haya de San Agustín (huellas de Dios en la memoria): desposesión, exilio, renuncia y compasión por lo pequeño, por aquello que carece de voz. ¿Es también comunión frente a la muerte?

Acaso ese resabio de que hablas y que tan bien planteas, muy presente en mi poesía y en mi escritura, lo lleve ya conmigo desde mi formación, desde niño. Soy consciente. Primero, de modo intuitivo, como sin formular. Pero después ha pasado a tomar en mí plena conciencia, formando parte también –de ahí que aparezca en mi poesía– de ese territorio de la emoción, sin el cual lo poético nace seco y mortecino.

![[Img #43240]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/1629_puerto-la-baneza-133.jpg)

Decía Bergamín en una de sus paradojas: “Si no vivo totalmente no podré ser víctima de la muerte total.” La poesía de José Luis Puerto ha sido denominada terrenal-contemplativa, por Eduardo Sánchez, donde en esa comunión con lo mirado la muerte no existe. Entonces, ¿no sería por una carencia de vida, sino por el gozo de vivir por lo que no seríamos víctimas de la muerte total?

La muerte, querámoslo o no, es el horizonte que nos pertenece. Ese germen rilkeano se halla en cada uno de nosotros. Pero, como indicaba Rilke, ¿maduramos cada uno nuestra propia muerte?, o, como ocurre más a menudo de lo que debiéramos, morimos verdes, sin esa madurez que también daría sentido a nuestra vida.

También, por fortuna, disponemos de medios, para ahuyentar la muerte de algún modo: la creación, en cualesquiera de sus manifestaciones, el amor, la fraternidad…; pero ¿los practicamos?

¿Superar el sentimiento de alienación del mundo, como los románticos ingleses y alemanes, sobre todo Hölderlin, es lo que le lleva a denunciar las agresiones a la naturaleza, los abusos de los poderosos, los desprecios sobre los inocentes?

El poeta, al tiempo que canta, al tiempo que revela el mundo, al tiempo que manifiesta esa segunda realidad de algún modo, también ha de poner el dedo en la llaga, en todas las devastaciones que nos toca sufrir, ya sea la de la naturaleza, la de los abusos, la de la humillación de los inocentes. En estos últimos, en las gentes más humildes, es donde siempre he encontrado la verdad más hermosa del mundo.

¿En qué consiste eso de sembrar estelas? ¿Salvándose a usted mismo mediante la experiencia creativa puedes salvar a alguien más?

Sembrar estelas, que aparece en uno de mis libros, es una imagen que alude a cómo nos salvamos a través de la memoria. La memoria nos dignifica siempre y todas las políticas y las acciones conducentes al olvido, a los olvidos, son como intentos de castrar lo que tenemos de humanos. Por eso, la memoria es tan importante. La mía –como le ocurre, curiosamente, a otras poesías escritas por autores del oeste y del noroeste; e incluso a otros géneros, como cierta narrativa– es una poesía de la memoria. Porque la memoria tiene también un componente moral muy importante.

![[Img #43241]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/6463_puerto-la-baneza-204.jpg)

![[Img #43242]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/2547_abecevarios-mayusculas-serie-1001.jpg)

¿Qué es eso de que unas personas tienen ‘jardín’ y otras no lo tengan? ¿Es posible una vez egresados del paraíso agenciarse o alquilar una huerta?

Llamo ‘jardín’ a ese cultivo psíquico y humano que cada ser humano va configurando a lo largo de su vida. Por ello, suelo distinguir entre dos tipos de seres humanos: los que tienen jardín y los que carecen de él, porque no lo han cultivado a lo largo de su vida. Y he ido comprobando que una de las tareas que realizan los que carecen de jardín es tratar de destruir el de quienes sí lo tienen. De ahí que cada uno haya de proteger también su propio jardín, al tiempo que comunicarlo, compartirlo y hacer que irradie en el ámbito en que vive.

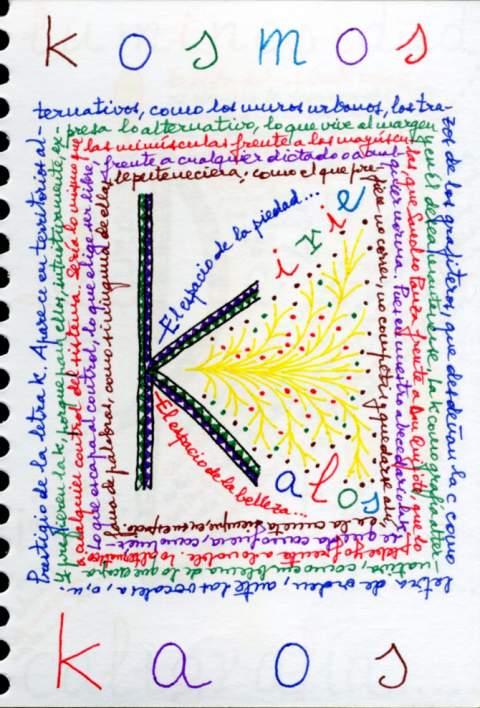

Usted es una persona con múltiples facetas. En el último libro, ‘Abecevarios’, toca otro de sus múltiples intereses: el plástico, mediado aún por la lengua y las párvulas vocales que concitan, una y otra vez, evocaciones propias, creando un libro hermoso. ¿Sirve, ‘Abecevarios’, como un mapa de acceso a su concepción del mundo?

‘Abecevarios’ se puede entender de múltiples modos. Es poesía pintada. Es celebración también, en la medida en que hay una suerte de gozo en la utilización de las policromías. Pero, al tiempo, puede funcionar, sí, como cartografía a través de la que plasmo mi concepción del mundo. Letras, palabras, enunciados verbales, iconos… configuran una red, esa cartografía de que hablo, que implícitamente expone una concepción del mundo. Y puede ser entendido, en fin, si utilizamos una expresión náutica, como una carta de marear, que nos lleva también al ámbito de la cartografía.

![[Img #43235]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/459_516jqxq82xl_sx330_bo1204203200_.jpg)

Otra faceta muy importante es su labor como etnógrafo, pues ha publicado entre muchos otros, Las leyendas de León, de Salamanca, sobre los juegos, los sueños, la magia, la inocencia infantil, las traiciones orales transmitidas de generación en generación ¿Cómo enlaza esta actividad con su intento de recuperar el sabor y el saber de su infancia perdida en un jardín al olvido?

La tarea etnográfica es asimismo vocacional. Si lo pienso, advierto que sus raíces se encuentran ya en mi niñez, al haber nacido en un ámbito campesino serrano, del oeste, en el Sistema Central, en lo que Menéndez Pidal llamaba el dominio leonés, y en pleno camino geográfico e histórico de la plata, de peregrinación, de tránsitos pastoriles, de arriería… Por mi lugar de origen, La Alberca, han pasado y se han arraigado en él todos esos aspectos que indicas y que, para mí, han supuesto un irresistible hechizo desde niño, pero también de adulto. Ah, y en todo ese mundo late también lo poético, y de qué modo. De ahí que tenga más relación de la que parece con mi vertiente creativa.

![[Img #43236]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/6522_130674829.jpg)

![[Img #43239]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/5858_puerto-la-baneza-097.jpg)

Eloy Rubio Carro: Desde el desencantamiento del mundo de Weber se ha institucionalizado una definición tecnicista de la vida, cosa que ya denunciara Husserl, y ahora mismo Habermas. La poesía que antes acompañaba a la interpretación tradicional del mundo se ha quedado como un subproducto tolerado, sino despreciable. ¿Habría alguna posibilidad de reencantar ese mundo tan ideologizado de la ciencia y de la técnica? ¿Es la poesía el reducto desde el que se mantiene el mundo de la vida que empujaría al ser humano en la tarea de su propia liberación de los poderes que le oprimen?

José Luis Puerto: La poesía sigue siendo, cuando es verdadera, la palabra que, desde el territorio del afuera, nos puede seguir desvelando y revelando el mundo. Es la palabra, o tendría que serlo, menos mercantil y mercantilizada. Sigue teniendo la capacidad de iluminarnos y de tantear en esos territorios del misterio que se nos escapa. Es palabra de sacralidad. Y palabra también con capacidad de seguir encantando el mundo. De ahí que la poesía sea el género (está más allá de los géneros) menos tocado por la dinámica mercantil.

Su segundo poemario, ‘Un jardín al olvido’, comienza con “Era un tiempo…”. Una añoranza por un tiempo perdido, en su caso paradisíaco, el de la infancia. ¿Cómo se recrea esa pérdida desde sus poemarios? Me recuerda también, su rememoración del paraíso de la infancia, aquella descripción que hacía Jacinto de Carvajal en su ‘Descubrimiento del río Apure’, cuando sin nombres para la pajarería y la vegetación que descubría, parece ir bautizando el mundo. Un bautismo de la infancia del mundo, aunque este fuera ya muy viejo. Pero al tiempo de asperjar la palabra a la cosa, introduce una grieta entre la maravilla y expresión. ¿No cree que la poesía puede ser entendida como esa imposibilidad bautismal de expresar la maravilla y al paso generar una fractura en el lenguaje con aquello que expresa?

En ese poemario, trato de realizar un viaje hacia el centro. Remontando el río del tiempo, acudo al territorio del origen y al tiempo del origen del ser, la niñez. Tiempo y espacio hechizados, en el que los nombres de las cosas, a medida que los hacemos nuestros y los pronunciamos, vuelven a hechizar la realidad, las cosas, los seres, el mundo… Y ese viaje lo realizamos a través de la rama de la memoria, que funciona como rama dorada para realizar ese viaje que remonta el río del tiempo.

¿No sería mejor una poesía inaugural, que diera existencia más que nombre? Darle al lenguaje una posibilidad desanclada de lo conocido, no así de la emoción, una emoción que se conozca al crearla. ¿Pues, con qué propósito agitar el polvo de un búcaro de rosas? (Va por el polvo de un jardín rememorado)

Toda poesía, cuando plasma el mundo propio (que a eso ha de tender toda poesía, toda voz poética), es una poesía inaugural. Pero ese mundo propio solo es posible verbalizarlo a través de un lenguaje propio también. Y el lenguaje poético, para serlo, ha de vibrar, ha de latir, ha de contener tensión emotiva. Que en eso consiste la lírica. Pero no, no hay que agitar el polvo de nada. Sino recrear lo vivido, ofrecerlo en el ara del poema y que en él vibre.

![[Img #43237]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/850_978848359400.gif)

En su poesía son frecuentes las semblanzas de algunos familiares y amigos: su abuela Juana, su abuelo Pablo, el viejo afilador, el niño de los 50. A Juana la retrata como una planta milenaria “que descansa en profundas raíces enterradas / en la oscura materia en silencio germina.” A Pablo, lo trae a cuento en ‘Viajes sin retorno’ cuando acude a un internado en Salamanca para estudiar el bachillerato: “Fue una madrugada. Mi abuelo Pablo me llevaba, aún de noche, por los caminos serranos empedrados, en la caballería a coger el coche de línea en la Regadera. En mi interior, estaban estableciendo una alianza, a lo largo de aquel camino, entre el silencio, el miedo y la incertidumbre de lo que iría a ocurrirme. El latir de mi abuelo, detrás de mí en el mulo, el hilo tan cálido de la respiración en la mañana fresca, eran como dos manos que me abrazaran invisibles.”

La infancia, la familia, el paraíso campesino, el dolor sin retorno ensamblado a la ciudad, la pérdida del paraíso. ¿Son estas las mimbres conductoras de su primera poesía?

Los que podríamos llamar seres de los afectos están muy presentes en mi poesía. Por varios motivos. Uno de ellos es que me sirven para plasmar vivencias arquetípicas que, sin duda, pueden tener los lectores que los lean, a su modo. Pero esos seres próximos y vividos son vías que me llevan también a una verdad, puesto que con ellos he tejido lo que soy. Formamos parte de un mismo telar del existir.

¿Qué o quién protege mejor la morada, el portón o la puerta?¿Por eso la puente, las nogales?

La morada, el jardín, el espacio que creamos y que habitamos, a nuestra imagen y semejanza, como expresión de todo lo conseguido, ese espacio está protegido, al tiempo que ofrecido y mostrado, por la palabra y por los silencios, que actúan y funcionan como puerta. Respecto al femenino con el que pronuncio términos como “puente” o “nogal”, es una huella de las hablas del oeste al que pertenezco (los árboles son femeninos en portugués), y lo hago como señal de fidelidad al origen, al territorio de la raíz.

Platero, campaninas, / Sirinduela, castaño, / Conventino, la puente / Cerezo, cortinal…” Poemas enumerativos de palabras que invocan, que rezan. ¿Cuál es el territorio invocado que aparece en tantos escritos? ¿Es esa una nostalgia sanatoria, y cómo llega a ser también nostalgia de redención?

Las palabras antiguas, que me acompañan desde niño, las primeras que pronunciara, albergan una música ya perdida en otras palabras, más desgastadas por el uso continuo. Esas palabras son como vehículos que nos ayudan a emprender un viaje hacia ese territorio primordial, sagrado, en el que la palabra, debido a la fragilidad de nuestro existir, se vuelve oración, súplica, invocación… también cántico, porque esos son los registros de la poesía antigua que han creado los pueblos primitivos de todas las civilizaciones, como muy bien analizara Bowra, en un libro tan fascinante, como poco conocido, sobre esa poesía primitiva.

![[Img #43233]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/7974_155.jpg)

¿Pueden esas letanías de resonancias subjetivas paradisíacas transmitir su emoción originaria a cualquiera? ¿No le estaría reservada a la poesía una forma de hablar intransmisible, una consolación por la poesía?

Esas palabras, pronunciadas unas detrás de otras, con su resonancia y su música, con su incertidumbre semántica, valen muy bien para hechizar al lector, en una enumeración en la que la música se impone sobre el sentido, en una suerte de ‘non sense’ hechizante, por el que terminamos quedando fascinados.

¿Y la consolación? La poesía también puede ser la palabra del consuelo, la palabra que nos apacigüe el dolor provocado por esa herida metafísica e incurable que es el existir de cada uno. La palabra poética, sí, puede funcionar como venda y como gasa que apacigüe nuestro dolor.

Dice Gaston Bachelard, hablando de Valéry y de la importancia de algunas palabras sustraídas del ritmo rápido de una frase común -pone como ejemplos ‘ tiempo’ y ‘ vida’-, que entonces podemos saborearlas, ensoñarlas, señorearlas, en lenta ensoñación. “Descubriríamos sus profundidades en la inmovilidad de las palabras.” Léo Libbrecht, por su parte afirma: “Las palabras sueñan que se las nombra.” ¿Es esto realizar el lenguaje a la cosa originaria?

Desgastamos las palabras por el continuo uso en los usos convencionales y sociales del lenguaje. Pierden en ese trato ese brillo estelar que un día tuvieran. La función del poeta es invitarlas a acceder al espacio del poema, para que vuelvan a ese sueño del decir, para que recuperen esa luz perdida por tanto desgaste. De ahí que el poeta solo pueda realizar esa invitación a las palabras que están maduras en él y que, entonces, solo entonces, pueden acceder al espacio del poema, pues adquieren un peso, una densidad… de los que hemos vaciado, como hablantes, a la mayoría de las palabras.

Decadencia, ruinas, desamparo, sombras o cenizas, disposición. Amparo, protección, salvaguarda. ¿Cómo la memoria sería la puente entre aquellos epítetos y estos otros?

Tales grupos términos forman parte de un dualismo en el que se mueve nuestro existir, el existir de todos. La conciencia de existir a la intemperie, de existir en un territorio de ruinas, de estar en la noche del mundo, hace que busquemos esos territorios de protección de amparo y salvaguarda que nos salven, sí, de la intemperie. Y esa es también una función que atribuimos a la poesía: puede ser palabra de protección.

![[Img #43234]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/3116_794773_1.jpg)

La tesis número nueve de ‘Tesis de filosofía de la historia’ de Walter Benjamín, tiene que resonarle a los oídos o a su magín casi como propia, pues parece evocada en gran cantidad de sus poemas. (Se trata de una alegoría de la inmensa catástrofe, la guerra, el nazismo, que constituiría el punto de llegada de lo que la cultura europea desde las luces, llamó progreso) En ‘Estelas’ le pregunta cómo nombrar lo derrotado. Cuáles son las sílabas del mundo. ¿Podría interpretarnos esa tesis Benjaminiana a la luz de su poesía?

El gran drama del itinerario europeo y occidental –desde la modernidad hasta hoy mismo– es que el llamado progreso nos ha llevado a una regresión, a una destrucción, que se manifiesta en la historia contemporánea, en la economía y en todos los parámetros del existir (cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo vestimos, cómo nos aseamos…, a través de un despilfarro constante, que es destrucción de recursos de todo tipo). Es una destrucción de ese mundo del que procedemos, el campesino, que era un mundo sobrio, sabio, sostenible, en contacto con la naturaleza y con los ritmos del mundo… De ahí esa profunda nostalgia por la desaparición de ese otro mundo que conocemos, porque lo hemos vivido en la niñez, en el que sí sabíamos cuáles eran los sentidos de las sílabas que entonábamos para invocar, para entonar… ¿Hacia quién o hacia qué podríamos hoy dirigir nuestra invocación, para obtener la luz de otro modo de estar en el mundo, distinto a este tan convulso sobre el que reflexionara Benjamin?

“El decir sagrado de la pobreza, invocado en un mundo positivista, donde el lenguaje se ha vuelto utilitario, perdiendo su función sagrada, mágica”. ¿Hemos llegado a saber cada vez más del mundo a expensas de comprenderlo menos?

El decir poético, como muy bien sabían Octavio Paz o María Zambrano, por ejemplo, está impregnado de sacralidad. La poesía es, incluso, una pervivencia, de los antiguos lenguajes sagrados; palabra no utilitaria, sino iluminadora, es una de las herramientas verbales de revelación del mundo. De niño, tengo una vivencia muy profunda de ese decir sagrado de la pobreza, de que he hablado en alguna ocasión. Efectivamente, hoy sabemos acaso más (aunque hay una antigua sabiduría que hemos, por desgracia, perdido), pero comprendemos menos, muchísimo menos.

Hay un resabio de las filosofías helenísticas y, sobre todo del estoicismo, aunque también lo haya de San Agustín (huellas de Dios en la memoria): desposesión, exilio, renuncia y compasión por lo pequeño, por aquello que carece de voz. ¿Es también comunión frente a la muerte?

Acaso ese resabio de que hablas y que tan bien planteas, muy presente en mi poesía y en mi escritura, lo lleve ya conmigo desde mi formación, desde niño. Soy consciente. Primero, de modo intuitivo, como sin formular. Pero después ha pasado a tomar en mí plena conciencia, formando parte también –de ahí que aparezca en mi poesía– de ese territorio de la emoción, sin el cual lo poético nace seco y mortecino.

![[Img #43240]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/1629_puerto-la-baneza-133.jpg)

Decía Bergamín en una de sus paradojas: “Si no vivo totalmente no podré ser víctima de la muerte total.” La poesía de José Luis Puerto ha sido denominada terrenal-contemplativa, por Eduardo Sánchez, donde en esa comunión con lo mirado la muerte no existe. Entonces, ¿no sería por una carencia de vida, sino por el gozo de vivir por lo que no seríamos víctimas de la muerte total?

La muerte, querámoslo o no, es el horizonte que nos pertenece. Ese germen rilkeano se halla en cada uno de nosotros. Pero, como indicaba Rilke, ¿maduramos cada uno nuestra propia muerte?, o, como ocurre más a menudo de lo que debiéramos, morimos verdes, sin esa madurez que también daría sentido a nuestra vida.

También, por fortuna, disponemos de medios, para ahuyentar la muerte de algún modo: la creación, en cualesquiera de sus manifestaciones, el amor, la fraternidad…; pero ¿los practicamos?

¿Superar el sentimiento de alienación del mundo, como los románticos ingleses y alemanes, sobre todo Hölderlin, es lo que le lleva a denunciar las agresiones a la naturaleza, los abusos de los poderosos, los desprecios sobre los inocentes?

El poeta, al tiempo que canta, al tiempo que revela el mundo, al tiempo que manifiesta esa segunda realidad de algún modo, también ha de poner el dedo en la llaga, en todas las devastaciones que nos toca sufrir, ya sea la de la naturaleza, la de los abusos, la de la humillación de los inocentes. En estos últimos, en las gentes más humildes, es donde siempre he encontrado la verdad más hermosa del mundo.

¿En qué consiste eso de sembrar estelas? ¿Salvándose a usted mismo mediante la experiencia creativa puedes salvar a alguien más?

Sembrar estelas, que aparece en uno de mis libros, es una imagen que alude a cómo nos salvamos a través de la memoria. La memoria nos dignifica siempre y todas las políticas y las acciones conducentes al olvido, a los olvidos, son como intentos de castrar lo que tenemos de humanos. Por eso, la memoria es tan importante. La mía –como le ocurre, curiosamente, a otras poesías escritas por autores del oeste y del noroeste; e incluso a otros géneros, como cierta narrativa– es una poesía de la memoria. Porque la memoria tiene también un componente moral muy importante.

![[Img #43241]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/6463_puerto-la-baneza-204.jpg)

![[Img #43242]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/2547_abecevarios-mayusculas-serie-1001.jpg)

¿Qué es eso de que unas personas tienen ‘jardín’ y otras no lo tengan? ¿Es posible una vez egresados del paraíso agenciarse o alquilar una huerta?

Llamo ‘jardín’ a ese cultivo psíquico y humano que cada ser humano va configurando a lo largo de su vida. Por ello, suelo distinguir entre dos tipos de seres humanos: los que tienen jardín y los que carecen de él, porque no lo han cultivado a lo largo de su vida. Y he ido comprobando que una de las tareas que realizan los que carecen de jardín es tratar de destruir el de quienes sí lo tienen. De ahí que cada uno haya de proteger también su propio jardín, al tiempo que comunicarlo, compartirlo y hacer que irradie en el ámbito en que vive.

Usted es una persona con múltiples facetas. En el último libro, ‘Abecevarios’, toca otro de sus múltiples intereses: el plástico, mediado aún por la lengua y las párvulas vocales que concitan, una y otra vez, evocaciones propias, creando un libro hermoso. ¿Sirve, ‘Abecevarios’, como un mapa de acceso a su concepción del mundo?

‘Abecevarios’ se puede entender de múltiples modos. Es poesía pintada. Es celebración también, en la medida en que hay una suerte de gozo en la utilización de las policromías. Pero, al tiempo, puede funcionar, sí, como cartografía a través de la que plasmo mi concepción del mundo. Letras, palabras, enunciados verbales, iconos… configuran una red, esa cartografía de que hablo, que implícitamente expone una concepción del mundo. Y puede ser entendido, en fin, si utilizamos una expresión náutica, como una carta de marear, que nos lleva también al ámbito de la cartografía.

![[Img #43235]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/459_516jqxq82xl_sx330_bo1204203200_.jpg)

Otra faceta muy importante es su labor como etnógrafo, pues ha publicado entre muchos otros, Las leyendas de León, de Salamanca, sobre los juegos, los sueños, la magia, la inocencia infantil, las traiciones orales transmitidas de generación en generación ¿Cómo enlaza esta actividad con su intento de recuperar el sabor y el saber de su infancia perdida en un jardín al olvido?

La tarea etnográfica es asimismo vocacional. Si lo pienso, advierto que sus raíces se encuentran ya en mi niñez, al haber nacido en un ámbito campesino serrano, del oeste, en el Sistema Central, en lo que Menéndez Pidal llamaba el dominio leonés, y en pleno camino geográfico e histórico de la plata, de peregrinación, de tránsitos pastoriles, de arriería… Por mi lugar de origen, La Alberca, han pasado y se han arraigado en él todos esos aspectos que indicas y que, para mí, han supuesto un irresistible hechizo desde niño, pero también de adulto. Ah, y en todo ese mundo late también lo poético, y de qué modo. De ahí que tenga más relación de la que parece con mi vertiente creativa.

![[Img #43236]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2019/6522_130674829.jpg)