Una poética de la repoblación

Antonio Manilla. Suavemente ribera; Colección Visor de poesía. Madrid 2019

![[Img #43578]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/3058_1322869_1.jpg)

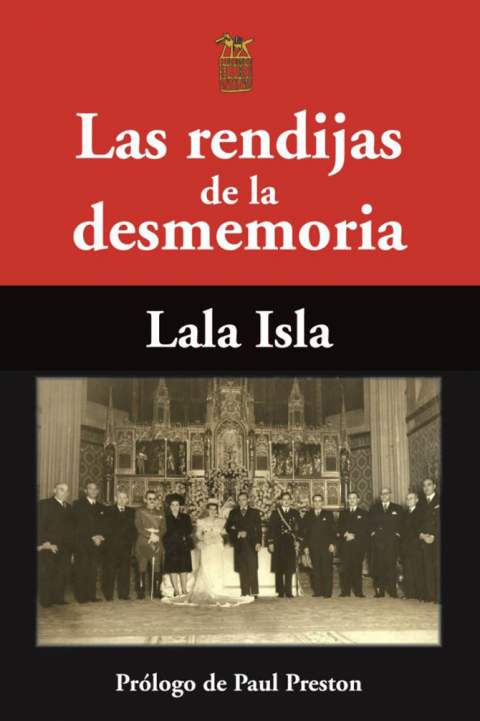

‘Suavemente ribera’ es el título del último libro de Antonio Manilla, galardonado con el XXI Premio de Poesía Generación del 27.

El libro consta de cinco partes, además de un poema prologal y otro epilogal.

‘Improntu’ es el poema que sirve de prólogo. ’Sociedades de riesgo’ es la impronta con la que Ulrich Beck denomina a la época actual. También ‘Sociedades reflexivas. Con lo que el riesgo se ha convertido en tema de discusión y los riesgos que padecemos encuentran oposición social, denuncia en su afán de banalización.

Con la poesía española viene ocurriendo que, siendo en la actualidad tan diversa, los premios literarios se han vuelto sumamente conformistas, banales, miedosos, dominados por el pensamiento único de la ‘ línea clara’, cuyos autores dominan el cotarro y premian al tiempo que son premiados.

Insistía muy frecuentemente Maurice Blanchot en que la poesía es la imposibilidad La aguja rota de la que hablara Marx, o el retraso, la ‘differance’ de Derrida. De pronto, en el lenguaje poético que busca, se revela la anomalía, la perplejidad, la distancia y falseamiento de lenguaje empírico sobre lo que expresa : “Esa coexistencia polémica entre lo que se lee y lo sensible es lo que pone enfrente toda poesía, sin procedimiento de desrepresión de ese distanciamiento”, remachaba Lyotard. “Así Amanece el día: Así la noche / cierra el gran aposento de sus sombras.”

No pretendo decir que esa manera impuesta de redefinir la poesía no tenga valor, pero sí que se ha vuelto metonímica. La parte por el todo. Cuando el todo puede añadir mucho más valor.

No carecen los poemas de Manilla, tras esa claridad que desvela la mancha, de hondura. Miras al sol y es cuando la ves, la carbonilla; tal vez sea la del ojo. Siempre la claridad aporta la sospecha, descubre las carbonillas de lo ya ardido, evanescente y difícil de abordar desde el telescopio. No se pueden ver sin filtro los silencios infinitos por mucho radiotelescopio. Y yo lo que quiero decir es lo que he dicho. No hay metáfora.

El libro de Antonio Manilla se prologa con una obertura musical: ‘Improntu’. La muerte como tema y variaciones las vidas. No oímos aquí todavía esa melodía, ese murmullo atonal difícil de bailar. El tiempo corre en las nubes y las vidas improvisan a su compás. (9)

'Suavemente ribera' es también el título de la primera serie de poemas. Empieza como una invocación al mundo natural para resituarse en él: “Déjame ser, / sin que nadie lo advierta, / a vuestro lado” (13). No apuesta por la fusión, sino por la distancia que facilite la visión; se trata de una visión de entomólogo, de poeta. Un jardín municipal, fuera del tiempo, vuelve al ser, a través de la mirada, las vidas agazapadas, recónditas de los bosques. La reminiscencia tras el diluvio y el nuevo despertar: “Al volver a su ser, / todo es igual / pero distinto. Como un despertar.” (16)

![[Img #43577]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/5051_img_23186.jpg)

Hay una estetización de las emociones que se manifiesta en, por ejemplo, ‘Fuego sobre el agua’. El dolor, tras de una ruptura de amor, perfila el escenario de la ausencia eterna: “Sabré que para siempre tú eres dueña / de la vasta extensión incomprendida / de la nada en la nada / que será mi memoria caminando / por desiertos de ausencia.” Y finaliza el poema con esta estetización del dolor: “Hoy quemaré mi barca. Miraré, / tal vez inutilmente, / como un viejo cansado de la vida, / nacer la inexistencia: / el fuego sobre el agua, los relumbres.” (18)

Esa característica estetizante de lo banal se aparecía también en ’Torcaces’. Las casualidades poéticas no son tales y en ‘Ulises y el otoño’ se maridan romanticamente la añoranza de amor de Ulises con la hoja disecada en las páginas de la Odisea. Años más tarde regresará con la hoja, la maravilla. En ‘Hojalata blues’ un encuentro musical improvisado entre dos tormentas, la de la naturaleza que graniza en una lata ferruginosa salediza en el fango de un regato. En esta conciencia de la doble tormenta emerge la belleza ¿No será La búsqueda de la belleza desligada de bondad, (al modo platónico) a cualquier precio el final de esta civilización?

Los ocho poemas de 'Caminos de la tarde' están trazados desde la sabiduría de la vida, del fedatario distante y atento a lo que pasa. Son consejas en primera, segunda o tercera persona que se da el poeta a sí mismo o a quien leyere.

Poemas vitalistas, de reflexión sobre la memoria y el lugar de la belleza en ella, pero también de anhelo de fusión con eso bello. A veces parece imprecar la rueda de la vida: ‘Sub sole’, pero otras convoca a dejarse llevar como una hoja en la corriente vital. Poemas sapienciales al modo del Eclesiastés, aunque la mitología que los propicia sea la griega. Propone la recuperación de la naturaleza en la medida en que tal vez nosotros fuéramos su conciencia. Por ello esa vuelta de tuerca sería nuestra aportación como humanos.

‘Espacios despoblados’ es la segunda sección, y titula el primer poema ‘Esto no es una metáfora’, tal como ‘Ceci ne pas une pipe’, de Magritte, haciendo patente la distinción entre el poema y la imagen o la metáfora. Su poema quiere desnudarse de metáforas, -“Canta el corazón del ave”- y adjuntarnos a una realidad diferida, donde la realidad es lo que es; eso: ”Canta el corazón del ave.” Una desmetaforización de la metáfora, negación de la imposibilidad al suprimir del lenguaje la distancia a la emoción, a la cosa. (¡Menuda tarea!). Aunque claro, ya solo con ese título indicativo sabremos que si la metáfora no es metáfora puede que tampoco el corazón lo fuera ¿o sí?

Esa operación, que no es tal, pues vivir las palabras en los hechos, en el corazón de las cosas, en lenguaje adánico, sería un modo de vida más auténtico, rasgando el velo de Maya. En ‘La forja de una especie’, con alusión velada a Barea, continúa con la separación que supone el concepto, el signo en cuando vincula una narración con un canto para referirse a lo que en un tiempo sucede: “La mentira del canto fue contar, /añadir un sentido / a lo que nada más era una música /errante por el mundo.” (40) Es un momento inaugural, pero de vuelta, que queda más allá del lenguaje, más allá del hombre, al punto que lo hace, lo que se reivindica en este lenguaje nómada, inestable, cambiante a cada regreso o añoranza. La añoranza transtornada en pulsión de repetición. La cosa, la vivencia se hace cuerpo, se gana en segunda vuelta. Se perdió el paraíso pero se vuelve a Ítaca.

Pronto, en ‘Abandono’ (43) nos daremos cuenta de la imposibilidad del proyecto. No habrá más paraíso, ni Ítaca más allá de la vida en la memoria. No existe la belleza en sí misma. Por eso en esta gira por los pueblos despoblados activa ese sentimiento de añoranza, sentimiento ambiguo, ‘trilceano’. Hermoso y placentero al tiempo que desolado. Una extraña belleza en la sensibilidad de quien entra en ese vacío. Y, entre “(...) ortigas y maleza / medrando en el silencio, y un jilguero que rompe, / con su canto de amor, la densidad del sueño.” (43) "Pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas", decía Kant. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado y sin entendimiento, nada sería pensado. De ahí la imposibilidad de la poesía, la imposibilidad de la poesía en ‘línea clara’. Y sin embargo leemos esa poesía imposible en Manilla, y nos seduce y conseguimos, como en la poesía críptica, no entender. En caso alguno desentendernos, pues se trata de una poesía de la atención.

Ahora ya puestos en la separación y en la querencia puede el poeta distanciarse, en un intento contrario de acercamiento, de sí mismo y verse y luego ya otra vez no verse. Así en ‘Manzano’: “Un día ese frutal, / cuando no estés ya tú, continuará / aligerando con ese aroma el mundo, / enfrentado a la grave noche leve / imperio de hermosura / de cuanto existe opuesto contra el tiempo.”(46)

Una vez la conciencia de esa imposibilidad unitiva, en ‘El hotel de Ulises” insiste, al encuentro de las ruinas de su pensamiento: “(...) guárdate de ser / una vida de paso.” (48). El camino de regreso a la infancia, al origen, es decepcionante, destartalado, repetido: “Sueña sobre los sueños / de cuántos han dormido en esta cama / el mismo sueño repetido. // Penélope dormida, lejos de Ítaca.”

![[Img #43575]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/9176_img_21589.jpg)

Finaliza esta parte con el poema ‘Casa en solar ajeno’. (Demotanasia). Virgilio Ferreira encontraría en estos versos un magnífico eco a su obra ‘Alegría breve’.

Otra característica de este libro es la variedad en los modos de escritura. ‘Tierra extraña’ recuerda los modos de la ‘Antología de Spoon river’ de Edgar Lee Master. Aquí las evocaciones no tienen porqué ser las del poeta, sino las del lector o del crítico y son absolutamente personales. En esa soledad de pueblo desertado no podía faltar la visita al cementerio. Se inicia en primera persona: “que nadie vuelve nunca.” “que nadie muere nunca.” (55) Luego trece poemas, trece lápidas que se dirigen al lector y le tientan a que entre en estas tumbas y que recuerde su vida desde estas perspectivas. En estos difuntos todavía permanece la duda del más allá. Recomiendan: vive el momento, dice uno (59) o el cementerio es, “pero es meta o salida” (58) . Otra lápida pregona la ‘Escondida senda’ de Fray Luis o el ‘Beatus ille’ horaciano o de fray Antonio de Guevara: “El que descansa aquí, (...) // te desea una paz que esté a tu alcance, / una vida sencilla alejada de todo / cuánto devengan brillo y apariencia, / y un amor verdadero.” (60). Otra lápida, sin desdeñar el oxímoron, se arrepiente de los vanos afanes de la carrera: “Quizá por ello es mudo mi sepulcro. // Eterna noche oscura: / ese fanal de luz / hacia el que tú, polilla, / alegremente vuelas.” (62) Una lápida más nos sobrecoge de belleza y proclama la unicidad de cada cual, de cada acto bello entendido como intencional, a la manera de Brentano, que no hay belleza si no lo es para alguien; y eso, esa fulguración no desaparece: “Conmigo se ha extinguido / para toda la eternidad / el juego del otoño que una tarde / iluminó el crepúsculo de Omaña, / la mirada de Lidia al declararnos / nuestro común amor, / la charla con mi padre moribundo.” (68)

Para finalizar nos proporciona la lápida adelantada del propio autor, por si muriera en tierra extraña. Condesciende a la belleza efímera y concreta, como en otros poemas, de un paisaje, de unos paisajes muy concretos, de unos amores muy concretos, Lidia, las peñas de Bodón, el Torío etc.

En el ‘Tambor de la noche’, nos regala siete poemas. Acuarelas. acuarelados de viento y sol que andarían “(...) pela mâo das estaçoes / a seguir e a olhar.” Y por encima de todo la evocación del tiempo que pasa.

‘Del lado de la aurora’ será la última entrega antes del epílogo.

‘Entre sombras escucho ‘(81) sea tal vez el poema más enigmático, más 'rilkeano', con un juego al comienzo en aliteración: “Saluda a los aludes de laúdes”. ‘Laúdes’, anfibológica. ¿Tortugas o instrumento musical? Puede bifurcarse ya en esta sonoridad del comienzo del poema la interpretación. Sean tortugas: Todo cuadra dentro de lo racional. Racional en lenguaje poético... “El pétalo con vértigo que pasa / sobre la piel del río.” (81) Todo va bien para el entendimiento, pero ¿por qué el entendimiento? Como si siempre la sensibilidad tuviera que acudir a la razón. A la mitad del poema se descabalga del ámbito conceptual. Vienen y van, vienen y van siempre, siempre retorna pero: “pues siempre están volviendo / iguales en innúmeras gargantas, // y al mismo tiempo se deshacen líquidos / en el crisol sonoro de la noche / como un cristal de luna duro y frágil.” (81) Del femenino (tortuga laúd) al masculino (laúd: instrumento musical) . La melodía es ahora retornante y convoca a la audición (Rilke, Orfeo). El modo imperativo en que saluda el poema conduce al 'hombre',- y al propio poema que lo contiene- a ser testigo del retornar, en eterno retornar; ahora sí al modo niestzchiano, reivindicativo de lo terrenal: “Escuché entre las sombras / su canto fulgurante: // amor en una voz que se derrama, / oferente y benévola, / en el nombre del hombre.” (82). Posiblemente ‘laúdes’ consiga ser en este poema a un tiempo tortuga e instrumento musical. En esa su maravillosa pluralidad.

![[Img #43576]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/4570_img_21590.jpg)

Luego, unos cuantos poemas que certifican ese retornar: ‘El palacio’, ‘Cuatro estaciones’, ‘Mater matuta’, ‘Time lapsa’, ’Legere’ y otros más en sintonía con este libro sapiencial y horaciano. Para Finalizar con ‘Por la llanura del tiempo’, un epílogo, breve declaración de intenciones y de constataciones: “Por su estensa llanura, / día a día, / me dirijo hacia mí / con cansancio en los pasos. // Voy a un país sin límites: / la patria sin fronteras de la muerte.” (95)

Antonio Manilla. Suavemente ribera; Colección Visor de poesía. Madrid 2019

![[Img #43578]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/3058_1322869_1.jpg)

‘Suavemente ribera’ es el título del último libro de Antonio Manilla, galardonado con el XXI Premio de Poesía Generación del 27.

El libro consta de cinco partes, además de un poema prologal y otro epilogal.

‘Improntu’ es el poema que sirve de prólogo. ’Sociedades de riesgo’ es la impronta con la que Ulrich Beck denomina a la época actual. También ‘Sociedades reflexivas. Con lo que el riesgo se ha convertido en tema de discusión y los riesgos que padecemos encuentran oposición social, denuncia en su afán de banalización.

Con la poesía española viene ocurriendo que, siendo en la actualidad tan diversa, los premios literarios se han vuelto sumamente conformistas, banales, miedosos, dominados por el pensamiento único de la ‘ línea clara’, cuyos autores dominan el cotarro y premian al tiempo que son premiados.

Insistía muy frecuentemente Maurice Blanchot en que la poesía es la imposibilidad La aguja rota de la que hablara Marx, o el retraso, la ‘differance’ de Derrida. De pronto, en el lenguaje poético que busca, se revela la anomalía, la perplejidad, la distancia y falseamiento de lenguaje empírico sobre lo que expresa : “Esa coexistencia polémica entre lo que se lee y lo sensible es lo que pone enfrente toda poesía, sin procedimiento de desrepresión de ese distanciamiento”, remachaba Lyotard. “Así Amanece el día: Así la noche / cierra el gran aposento de sus sombras.”

No pretendo decir que esa manera impuesta de redefinir la poesía no tenga valor, pero sí que se ha vuelto metonímica. La parte por el todo. Cuando el todo puede añadir mucho más valor.

No carecen los poemas de Manilla, tras esa claridad que desvela la mancha, de hondura. Miras al sol y es cuando la ves, la carbonilla; tal vez sea la del ojo. Siempre la claridad aporta la sospecha, descubre las carbonillas de lo ya ardido, evanescente y difícil de abordar desde el telescopio. No se pueden ver sin filtro los silencios infinitos por mucho radiotelescopio. Y yo lo que quiero decir es lo que he dicho. No hay metáfora.

El libro de Antonio Manilla se prologa con una obertura musical: ‘Improntu’. La muerte como tema y variaciones las vidas. No oímos aquí todavía esa melodía, ese murmullo atonal difícil de bailar. El tiempo corre en las nubes y las vidas improvisan a su compás. (9)

'Suavemente ribera' es también el título de la primera serie de poemas. Empieza como una invocación al mundo natural para resituarse en él: “Déjame ser, / sin que nadie lo advierta, / a vuestro lado” (13). No apuesta por la fusión, sino por la distancia que facilite la visión; se trata de una visión de entomólogo, de poeta. Un jardín municipal, fuera del tiempo, vuelve al ser, a través de la mirada, las vidas agazapadas, recónditas de los bosques. La reminiscencia tras el diluvio y el nuevo despertar: “Al volver a su ser, / todo es igual / pero distinto. Como un despertar.” (16)

![[Img #43577]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/5051_img_23186.jpg)

Hay una estetización de las emociones que se manifiesta en, por ejemplo, ‘Fuego sobre el agua’. El dolor, tras de una ruptura de amor, perfila el escenario de la ausencia eterna: “Sabré que para siempre tú eres dueña / de la vasta extensión incomprendida / de la nada en la nada / que será mi memoria caminando / por desiertos de ausencia.” Y finaliza el poema con esta estetización del dolor: “Hoy quemaré mi barca. Miraré, / tal vez inutilmente, / como un viejo cansado de la vida, / nacer la inexistencia: / el fuego sobre el agua, los relumbres.” (18)

Esa característica estetizante de lo banal se aparecía también en ’Torcaces’. Las casualidades poéticas no son tales y en ‘Ulises y el otoño’ se maridan romanticamente la añoranza de amor de Ulises con la hoja disecada en las páginas de la Odisea. Años más tarde regresará con la hoja, la maravilla. En ‘Hojalata blues’ un encuentro musical improvisado entre dos tormentas, la de la naturaleza que graniza en una lata ferruginosa salediza en el fango de un regato. En esta conciencia de la doble tormenta emerge la belleza ¿No será La búsqueda de la belleza desligada de bondad, (al modo platónico) a cualquier precio el final de esta civilización?

Los ocho poemas de 'Caminos de la tarde' están trazados desde la sabiduría de la vida, del fedatario distante y atento a lo que pasa. Son consejas en primera, segunda o tercera persona que se da el poeta a sí mismo o a quien leyere.

Poemas vitalistas, de reflexión sobre la memoria y el lugar de la belleza en ella, pero también de anhelo de fusión con eso bello. A veces parece imprecar la rueda de la vida: ‘Sub sole’, pero otras convoca a dejarse llevar como una hoja en la corriente vital. Poemas sapienciales al modo del Eclesiastés, aunque la mitología que los propicia sea la griega. Propone la recuperación de la naturaleza en la medida en que tal vez nosotros fuéramos su conciencia. Por ello esa vuelta de tuerca sería nuestra aportación como humanos.

‘Espacios despoblados’ es la segunda sección, y titula el primer poema ‘Esto no es una metáfora’, tal como ‘Ceci ne pas une pipe’, de Magritte, haciendo patente la distinción entre el poema y la imagen o la metáfora. Su poema quiere desnudarse de metáforas, -“Canta el corazón del ave”- y adjuntarnos a una realidad diferida, donde la realidad es lo que es; eso: ”Canta el corazón del ave.” Una desmetaforización de la metáfora, negación de la imposibilidad al suprimir del lenguaje la distancia a la emoción, a la cosa. (¡Menuda tarea!). Aunque claro, ya solo con ese título indicativo sabremos que si la metáfora no es metáfora puede que tampoco el corazón lo fuera ¿o sí?

Esa operación, que no es tal, pues vivir las palabras en los hechos, en el corazón de las cosas, en lenguaje adánico, sería un modo de vida más auténtico, rasgando el velo de Maya. En ‘La forja de una especie’, con alusión velada a Barea, continúa con la separación que supone el concepto, el signo en cuando vincula una narración con un canto para referirse a lo que en un tiempo sucede: “La mentira del canto fue contar, /añadir un sentido / a lo que nada más era una música /errante por el mundo.” (40) Es un momento inaugural, pero de vuelta, que queda más allá del lenguaje, más allá del hombre, al punto que lo hace, lo que se reivindica en este lenguaje nómada, inestable, cambiante a cada regreso o añoranza. La añoranza transtornada en pulsión de repetición. La cosa, la vivencia se hace cuerpo, se gana en segunda vuelta. Se perdió el paraíso pero se vuelve a Ítaca.

Pronto, en ‘Abandono’ (43) nos daremos cuenta de la imposibilidad del proyecto. No habrá más paraíso, ni Ítaca más allá de la vida en la memoria. No existe la belleza en sí misma. Por eso en esta gira por los pueblos despoblados activa ese sentimiento de añoranza, sentimiento ambiguo, ‘trilceano’. Hermoso y placentero al tiempo que desolado. Una extraña belleza en la sensibilidad de quien entra en ese vacío. Y, entre “(...) ortigas y maleza / medrando en el silencio, y un jilguero que rompe, / con su canto de amor, la densidad del sueño.” (43) "Pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas", decía Kant. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado y sin entendimiento, nada sería pensado. De ahí la imposibilidad de la poesía, la imposibilidad de la poesía en ‘línea clara’. Y sin embargo leemos esa poesía imposible en Manilla, y nos seduce y conseguimos, como en la poesía críptica, no entender. En caso alguno desentendernos, pues se trata de una poesía de la atención.

Ahora ya puestos en la separación y en la querencia puede el poeta distanciarse, en un intento contrario de acercamiento, de sí mismo y verse y luego ya otra vez no verse. Así en ‘Manzano’: “Un día ese frutal, / cuando no estés ya tú, continuará / aligerando con ese aroma el mundo, / enfrentado a la grave noche leve / imperio de hermosura / de cuanto existe opuesto contra el tiempo.”(46)

Una vez la conciencia de esa imposibilidad unitiva, en ‘El hotel de Ulises” insiste, al encuentro de las ruinas de su pensamiento: “(...) guárdate de ser / una vida de paso.” (48). El camino de regreso a la infancia, al origen, es decepcionante, destartalado, repetido: “Sueña sobre los sueños / de cuántos han dormido en esta cama / el mismo sueño repetido. // Penélope dormida, lejos de Ítaca.”

![[Img #43575]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/9176_img_21589.jpg)

Finaliza esta parte con el poema ‘Casa en solar ajeno’. (Demotanasia). Virgilio Ferreira encontraría en estos versos un magnífico eco a su obra ‘Alegría breve’.

Otra característica de este libro es la variedad en los modos de escritura. ‘Tierra extraña’ recuerda los modos de la ‘Antología de Spoon river’ de Edgar Lee Master. Aquí las evocaciones no tienen porqué ser las del poeta, sino las del lector o del crítico y son absolutamente personales. En esa soledad de pueblo desertado no podía faltar la visita al cementerio. Se inicia en primera persona: “que nadie vuelve nunca.” “que nadie muere nunca.” (55) Luego trece poemas, trece lápidas que se dirigen al lector y le tientan a que entre en estas tumbas y que recuerde su vida desde estas perspectivas. En estos difuntos todavía permanece la duda del más allá. Recomiendan: vive el momento, dice uno (59) o el cementerio es, “pero es meta o salida” (58) . Otra lápida pregona la ‘Escondida senda’ de Fray Luis o el ‘Beatus ille’ horaciano o de fray Antonio de Guevara: “El que descansa aquí, (...) // te desea una paz que esté a tu alcance, / una vida sencilla alejada de todo / cuánto devengan brillo y apariencia, / y un amor verdadero.” (60). Otra lápida, sin desdeñar el oxímoron, se arrepiente de los vanos afanes de la carrera: “Quizá por ello es mudo mi sepulcro. // Eterna noche oscura: / ese fanal de luz / hacia el que tú, polilla, / alegremente vuelas.” (62) Una lápida más nos sobrecoge de belleza y proclama la unicidad de cada cual, de cada acto bello entendido como intencional, a la manera de Brentano, que no hay belleza si no lo es para alguien; y eso, esa fulguración no desaparece: “Conmigo se ha extinguido / para toda la eternidad / el juego del otoño que una tarde / iluminó el crepúsculo de Omaña, / la mirada de Lidia al declararnos / nuestro común amor, / la charla con mi padre moribundo.” (68)

Para finalizar nos proporciona la lápida adelantada del propio autor, por si muriera en tierra extraña. Condesciende a la belleza efímera y concreta, como en otros poemas, de un paisaje, de unos paisajes muy concretos, de unos amores muy concretos, Lidia, las peñas de Bodón, el Torío etc.

En el ‘Tambor de la noche’, nos regala siete poemas. Acuarelas. acuarelados de viento y sol que andarían “(...) pela mâo das estaçoes / a seguir e a olhar.” Y por encima de todo la evocación del tiempo que pasa.

‘Del lado de la aurora’ será la última entrega antes del epílogo.

‘Entre sombras escucho ‘(81) sea tal vez el poema más enigmático, más 'rilkeano', con un juego al comienzo en aliteración: “Saluda a los aludes de laúdes”. ‘Laúdes’, anfibológica. ¿Tortugas o instrumento musical? Puede bifurcarse ya en esta sonoridad del comienzo del poema la interpretación. Sean tortugas: Todo cuadra dentro de lo racional. Racional en lenguaje poético... “El pétalo con vértigo que pasa / sobre la piel del río.” (81) Todo va bien para el entendimiento, pero ¿por qué el entendimiento? Como si siempre la sensibilidad tuviera que acudir a la razón. A la mitad del poema se descabalga del ámbito conceptual. Vienen y van, vienen y van siempre, siempre retorna pero: “pues siempre están volviendo / iguales en innúmeras gargantas, // y al mismo tiempo se deshacen líquidos / en el crisol sonoro de la noche / como un cristal de luna duro y frágil.” (81) Del femenino (tortuga laúd) al masculino (laúd: instrumento musical) . La melodía es ahora retornante y convoca a la audición (Rilke, Orfeo). El modo imperativo en que saluda el poema conduce al 'hombre',- y al propio poema que lo contiene- a ser testigo del retornar, en eterno retornar; ahora sí al modo niestzchiano, reivindicativo de lo terrenal: “Escuché entre las sombras / su canto fulgurante: // amor en una voz que se derrama, / oferente y benévola, / en el nombre del hombre.” (82). Posiblemente ‘laúdes’ consiga ser en este poema a un tiempo tortuga e instrumento musical. En esa su maravillosa pluralidad.

![[Img #43576]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/4570_img_21590.jpg)

Luego, unos cuantos poemas que certifican ese retornar: ‘El palacio’, ‘Cuatro estaciones’, ‘Mater matuta’, ‘Time lapsa’, ’Legere’ y otros más en sintonía con este libro sapiencial y horaciano. Para Finalizar con ‘Por la llanura del tiempo’, un epílogo, breve declaración de intenciones y de constataciones: “Por su estensa llanura, / día a día, / me dirijo hacia mí / con cansancio en los pasos. // Voy a un país sin límites: / la patria sin fronteras de la muerte.” (95)