ENTREVISTA / Pablo Andrés Escapa, escritor

Pablo Andrés Escapa: "En el delirio está la escritura"

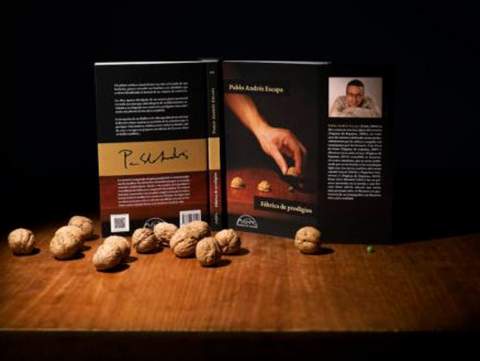

Pablo Andrés Escapa, que pasó por Astorga en 'Tardes de autor', acaba de publicar 'Fábrica de prodigios', obra que también reseñamos en Contexto global. Por ese motivo y después de la presentación de la obra en Ponferrada, en 'El museo de la radio', Tomás Néstor Martínez le ha entrevistado.

![[Img #43736]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2374_escapa-090.jpg)

Tomás Néstor Martínez: Pablo Andrés Escapa, lacianiego, filólogo, recuperador de mundos y vidas que ya están casi desaparecidos, los cuales que recrea. Bibliotecario de la Real Biblioteca del Palacio Real, que vive y convive entre documentos, códices, libros manuscritos, impresos. Sin duda tiene largas conversaciones con todos ellos.

Pablo Andrés Escapa: Sí, en voz baja. Sí que mantengo un diálogo fluido con los libros todos los días.

Ya sé que no se les puede gritar por si se les altera el clima.

Una biblioteca es incompatible con el grito. Con los libros además se dialoga;se puede discutir también con ellos, pero sin levantar la voz.

¿Y quién suele llevar la razón en caso de discusión?

Normalmente, el libro.

¿Son la literatura, la escritura, voluntad de rescate, dejar memoria de lo más desapercibido de la realidad o de lo menos ordinario? Por ejemplo, entre todos tus libros, podríamos recordar como gran rescate ’El Gran Circo Mundial’, aunque por supuesto en toda tu obra, pero sobre todo en las primeras, el rescate de lo vivido, del ayer está muy presente. Como ejemplo, repito, ‘El Gran Circo Mundial’.

Sí, estamos de acuerdo. La literatura es recreación y rescate las dos cosas. La literatura es muchas cosas. No hay una literatura única. Hay una literatura del descubrimiento, una literatura también del misterio, del conocimiento propio; pero la parte de rescate es una labor además que tiene algo de orfebrería lingüística. El rescate empieza también por las propias palabras que uno elige para contar esos mundos, ya caducos o inexistentes, como el del circo. O esas historias ambientadas en un momento histórico que no vuelve o que no es el mismo, Todo eso trae aparejada la voz, no solo de rescate de la memoria, sino de rescate del lenguaje. El lenguaje, claro, es la base de la escritura; entonces unido a eso y a que es necesario que nos creamos las historias, aunque fueran fábulas… Esa fábula depende en gran medida del uso que haga el escritor de la palabra.Hay un rescate siempre, una voluntad de dejar por escrito que conste en palabras ya en desuso, pero que son las que corresponden al momento en que ocurre la historia que se cuenta. La de ese circo, la de ese tren, la de ese emigrante que llega de otras tierras; en fin, todos esos personajes que pueden pasar por mis libros.

¿En alguna ocasión has señalado que la novela, la novela corta, o el cuento largo tienen mucho de parábola. ?

Para mí, sí. Cuando uno escribe novelas cortas (llamémoslas así), de la media distancia, tienes como lector en la cabeza algunas como ‘La metamorfosis’, ‘La invención de Morel’ o ‘El extranjero’. Todas son historias que no solo cuentan algo, sino que intentan proponer un modelo que puede ser en ocasiones hasta un comportamiento o situación un tanto extrema; y eso sí se puede interpretar o leer como una parábola. Tengo la impresión de que este no es el camino que más le conviene a una novela larga. La fuerza de un símbolo, que aparece en buena medida asociado a la parábola, le va muy bien tanto al cuento, como a la novela corta o a la de media distancia. Creo que son dos géneros que tienen en común mucho más entre sí que con la novela larga.

Dices del cuento que es una forma literaria casi perfecta, si es que pudiera darse la perfección en la creación literaria, que destaca sobre todo por su intensidad narrativa, su concisión y capacidad de sugerencia; eso lo consideras tanto como lector y escritor “la forma literaria en la que mejor me muevo”, o sea, como si fuera tu hábitat.

Pues yo creo que sí, por eso mismo, porque antes de ser escritor del cuento o narrador, porque considero que en la vida no solo vaya a hacer cuentos… Hasta ahora he escrito esas novelas cortas, pero yo aprendí a escribir, además de leyendo, o también escuchando contar, sobre todo a mi padre, a gente mayor en el Valle de Laciana, muy especialmente a mi padre. Esos elementos, esa condición, ese uso del lenguaje, figurado a veces, para aludir a una cosa y mantenerla un poco velada hasta que se resuelva al final; esas digresiones, sin perder el hilo. La digresión puede ser también la costura por la que respira el cuento y de la que puede salir beneficiado con más fuerza cuando se vuelve a retomar la trama, tal si fuera un olvido aparente, para luego resurgir con más fuerzas. Todo eso yo lo pongo en práctica a la hora de escribir y me da la impresión de que esos recursos encuentran en el cuento un espacio más natural para desarrollarse que en una narración larga. Y junto a eso también diría que el cuento permite una posibilidad de experimentación algo mayor que otros géneros. Es algo un tanto abierto como género y…

Algo más poético también….

A eso iba ahora: Siempre me ha interesado como escritor destacar la función poética del lenguaje. No la veo tan clara en una novela, pero sí en un cuento; en este, tiene esa comunidad con la poesía en voz alta, de registración. Un buen cuento tiene que resistir la prueba de una recitación en voz alta, como le puede ocurrir al poema. Nadie pretendería que una novela leída en voz alta mantuviera en vilo los ánimos del oyente; un cuento, sí. Es ese fuego, esa atmósfera. Ya las primeras palabras del cuento tienen que transportarte directamente a otra realidad, a otra sensibilidad, y eso es un oficio del lenguaje fundamentalmente. Pereira lo llamaba ‘la voz de la ficción’. Y para mí es la voz de la fascinación. Ese es el cuento.

![[Img #43734]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/7805_foto-manillacaptura.jpg)

A ver cómo me explicas esta cita de ‘El gran Circo Mundial’, que dice: “Las palabras que se ganan nuestra confianza para poner el mundo en renglones erigen su propia verdad.” ¿El autor está sometido al socaire de la palabra?

Mientras dura el proceso de escritura, sí. Estoy convencido de que cuando escribo, el propio relato va generando su poética. Y ahí está la clave de por dónde hay que seguirlo. La clave es que, en esos momentos, cuando uno no sabe por dónde seguir no ha de buscarlo fuera. Sé que va a estar sembrado ya en lo que llevo escrito y vuelvo hacia atrás, releo y doy con esa semilla. Encuentro el cabo, encuentro la sugerencia de por dónde tiene que continuar. La obra acaba siendo ya desde el comienzo del proceso de la escritura un artefacto autónomo, con su ley, su tiranía y su necesidad. Siempre coloco necesidad frente a arbitrio. Todas esas vías que uno no sabe si debe de recorrer o no, que surgen de la necesidad antes que de la convención son valiosas y útiles para el relato.

¿Quién se impone a quién en tus relatos? ¿Quién es más real, el autor o los personajes?

Yo cedo siempre el protagonismo a los personajes; por supuesto, en ellos estoy yo, pero siempre he preferido trasladar la voz, una voz interna. Una vez que uno los deja empezar a hablar, a actuar, ellos van marcando la pauta. Según progresa la historia van teniendo una biografía fabulosa; la que conviene a esa historia que puede ser de unas horas, de tres días, o de muchos años. Pero ya es una biografía, y en ella ya mandan ellos. De esta forma, surge un modo de hablar, de comportarse. Eso es parte de la caracterización del personaje y de la coherencia del relato. Así que mandan ellos.

Y cuando te pones a crear, cuando tienes el diseño de una obra, ¿lo primero que piensas es el final de la misma…?, aunque esto parezca una contradicción.

No, no es nada contradictorio. A la hora de escribir cuentos es fundamental saber a dónde llega uno, no tanto el camino que va a recorrer para llegar; pero dónde está la meta, sí. Normalmente no concibo las historias completas de principio a fin sino que suelo tener un punto de partida; en ocasiones es una imagen, un símbolo; otras, una sola frase. El verbo es el centro. Y en eso sería similar a construir un poema. Muchas veces ha sido eso, ir progresando, estirando esta frase, haciéndola vibrar para llegar al final. Así que el trabajo está en cómo completar el centro.

Hace un instante acabas de señalar que una vez que empiezas a escribir tienes que dejarte llevar por las leyes internas que va creando el propio relato, sea cuento, cuento largo, novela corta o novela. ¿Quién marca la estrategia, cuáles son esas leyes internas que tiene el relato?

No creo que sean las mismas siempre, pero hay dos cosas que creo se han de tener siempre en cuenta a la hora de escribir, al menos a la hora de escribir cuentos o relatos de media distancia, la emoción y la lógica. Se trata del equilibrio que decía Stevenson, un grandísimo narrador, un narrador puro para mí, alguien que sabe contar cualquier cosa y hacerla interesante, y además con un estilo clásico, decorado en el equilibrio perfecto…En algún momento creo haber leído en alguna observación suya esa reivindicación de llevar las cosas por la vía de la emoción, sin olvidar también la lógica. Sin esa ley interna nos pondríamos a disparatar. Y uno no puede contar un disparate desde luego. ‘Fábrica de prodigios’ son tres historias disparatadas; pero la narración tiene que sujetarse, de manera que no se vaya al precipicio, que no naufrague. Y ese trabajo de contención, del saber controlar la dispersión, de no perder el hilo de la trama, es importante que el autor lo domine. De esta manera, va creando un estilo, un tono que hay que mantener. El tono es la relación que establece el escritor con lo que escribe. Eso tiene que quedar muy claro desde el principio y hay que saberlo gobernar, si no las cosas acaban haciéndose de cualquier manera.

![[Img #43730]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/1510_escapa-042.jpg)

Todo eso que estás diciendo coincide con lo que quiero preguntarte a continuación. Parece como si tus textos crearan simultáneamente al autor y a sus personajes. Un mundo real en el que ellos sueñan. Cada personaje construye su propio texto ¿Cómo se desenvuelve el autor en esta barahúnda de situaciones caracteres?

Desdoblándose. Ese es el trabajo del escritor; la parte de imaginación es fundamental con ayuda de la memoria. La imaginación es un proceso imprescindible en la escritura. Uno tiene que confiar en la inventiva y, como los caballos de la diligencia, tiene que ir a su velocidad y, a veces, han de abrir el camino para llegar a la estación de postas… Tiene que haber ahí una mano que gobierne eso; no hay que perderlo de vista. Yo pienso que, confiando en los personajes, si estos tienen fuerza, son ellos los que van dirigiendo la historia, quienes hablan. Si uno los crea de manera coherente, ellos llevan el peso del relato, de la historia; pero, claro que hay que vigilar.

¿Eres una especie de vigilante duro o muy liberal con los personajes?

A los personajes hay que dejarlos un poco a su aire, pero controlando cuando se desmandan. Si en ese camino que no estaba previsto ves que puedes descubrir algo, llegar a algo bueno, entonces soy partidario de seguirlo. Si sale mal, vuelves atrás, a ese punto en el que levantaste la mano. La historia del diablo con sentido, de Fábrica de Prodigios, el final publicado no es el primer final que yo escribí. En principio fui por él; casi sabía lo que luego supe, que no era la buena; volví hacia atrás para rehacerlo.

Vamos a hacer ahora un recorrido breve por tu producción. En tus libros recuperas un pasado ya ido, indagas en una realidad cuyos recovecos son tal vez hasta más significativos que las apariencias exteriores. Año 2003. ‘Las Elipses del cronista’, donde aparece un mundo rural, más próximo, más cercano a ti, con sus costumbres, sus leyendas, sus territorios, sus ríos…; añades un índice o para-texto, como dice Fernando Valls, en el que también se encuentran pequeños relatos. ¿Estamos en Babia?

Sí, estamos en Babia; estamos en un estado anímico; no es la geografía real, no es la Babia real, aunque tenga un referente real, sino un territorio mítico creado, que creo que es lo que importa en la literatura, crear esos territorios, aunque partan de un suelo real para llevarlos a otra cosa; ese es un recurso muy frecuente desde los orígenes de la literatura. Todo ello permite ensanchar ese campo; si no fuera así, levantaríamos acta del mapa y habría poco más que añadir. Desde el momento en que lo conviertes en territorio del alma, aquello ya cambia, es un lugar para otra cosa.

O sea, que es una visión sentimental que no solo aparece en esta obra

Y una creación de un territorio simbólico.

O que, al mismo tiempo, sientes como pudiera sentir el paisaje; captas el sentimiento…

Eso es fundamental. Decía Amiel que el paisaje es un estado de ánimo. Se trata de recoger eso mismo en el libro. Y creo que es lo único productivo que se puede hacer en literatura. Otra cosa sería un libro de viajes. Y aún así, siempre un paisaje que pueda trascender la simple observación va a mejorar el contenido.

![[Img #43731]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/3893_escapa-043-2.jpg)

En 2007 publicas ‘Voces de humo’, homenaje a la línea de ferrocarril Ponferrada-Villablino, con un personaje que a mí me tiene fascinado, Ezequiel, cuyas relaciones y milagros dan mucho que hablar. Al mismo tiempo aparece en ese libro la llegada de los inmigrantes, fundamentalmente portugueses con fama de ser buenos albañiles ¿Estamos en Laciana?

Sí, pero este libro tiene una intención distinta del otro. Aquí sí que podríamos hablar de rescate con una intención de hacer crónica literaria, aunque sin apartarse tanto, sin esa idealización de palabras, sin esa reescritura para reinventar el propio territorio que es lo que sucede en Babia, en el relato es Badabia. Aquí, en este libro vamos a recuperar la historia de la que no quedan testigos vivos prácticamente. Cuando la escribía procuraba hablar con gente que recordaba la construcción, con unos hermanos muy mayores en Rioscuro que habían tenido obreros en su casa, que me contaban cosas que luego utilicé. Ahí sí tenía una voluntad casi de investigación histórica.

Y luego aparecerá ’Mientras nieva sobre el mar’ Es ya la eclosión de todo lo que de alguna manera en los libros precedentes estaba un poco escondido. Estamos en una realidad ficticia que desborda todo lo imaginable. En ‘Robinson’, uno de los relatos de este libro, se dice: “Sé bien cómo pagó el señor don Alonso Quijano las amarguras de imponerle al mundo sus fantasías, me veo en ese espejo por el que corren los prodigios arrastrando su condenada perfección de la realidad.” ¿Qué más se puede decir?

Para mí Cervantes es un autor de referencia, un autor de cabecera; creo que en su obra están todas las lecciones narrativas que se han podido dar y que queden por darse. No va a haber nada nuevo que no haya ensayado Cervantes en alguna de sus obras, no solo en el Quijote. Aquí lo que hay es el intento de crear una realidad nueva a partir del lenguaje. Aquí ya no es un paisaje ni un rescate histórico. Se trata de un libro más abstracto. La unidad de los relatos y la intención del libro están en la capacidad de la palabra para crear un mundo paralelo que acabe imponiéndose a su referente real.

‘Fábrica de prodigios’, es la última criatura. Tú mismo dices: “Tres historias que son tres destinos, tres disparates y el punto de partida es anómalo. Este es el desafío de la literatura. Llevar al lector a hacerlas verosímiles.” ¿Qué se puede añadir a estos tres disparates, a este libro que me tiene no solo fascinado sino que, además, es un libro que contagia. No sé qué condimento especial le habrás añadido, pero deja al lector sin tiempo para pensar en otra cosa, sin poder abandonar el texto. Estoy convencido de que aquí la realidad contagia a los propios personajes, a los lectores; y todos, lectores y personajes, nos miramos con perplejidad, asombrados de su y de nuestra existencia…

La palabra clave creo que es perplejidad. Vamos a partir de que están perplejos los personajes y estamos perplejos los lectores. Vamos a compartir ese asombro y vamos a motivarnos en tres historias verdaderamente peregrinas, y con ese desafío que es la clave de la literatura: hacer verosímil lo extraño...

¿Podría ser considerado como una guía para perplejos?

Sí, es verdad; y todavía más para perplejos que tienen una cierta ingenuidad, que tienen una cierta confianza en que gracias a un orden que ellos establecen se podrá ordenar esta realidad que de alguna manera los sorprende, los desborda, no la comprenden o les preocupa. Los protagonistas de los tres relatos confían en que si ponen por escrito su experiencia para ordenar esa realidad, vuelven a la palabra invasiva o invasora como elemento clarificador de la experiencia. El origen del libro está en una cita cervantina que corresponde al propósito que él se impuso con las ‘Novelas Ejemplares’: contar con propiedad el desatino. El desatino es un punto de partida, crear una situación inverosímil e ir contándola con propiedad. Eso es a lo que Cervantes se refiere cuando habla de propiedad, una cuestión sobre todo de estilo. Contarlo con palabras que la hagan verosímil. Vamos a llevar al lector de la mano y sin perderlo, -dice también en una cita del Quijote que yo coloco al principio del libro-, con entretenimiento, con admiración y alegría juntas.

![[Img #43732]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2338_escapa-048.jpg)

Si yo pongo en la balanza estos cuatro libros de cuentos, observo que, según van apareciendo tus libros, lo real fantástico va en aumento hasta concentrarse en este último. Vas depurando y dominando una realidad que se impone como modo de vida.

Totalmente de acuerdo; y además, con esa presencia cada vez más visible de lo fantástico a la hora de narrar. Del libro anterior yo diría que tiene más que ver con lo maravilloso, pero en este otro entramos en terrenos de lo que podría ser literatura fantástica. Son términos que pueden parecer sinónimos pero no lo son.

Y desde luego me llama la atención y me sorprenden positivamente los toques líricos que van esparciendo constantemente en tus relatos. Hay algunos mucho más cargados de lirismo que otros, pero en el fondo se encuentra poesía. ¿Tú lees poesía?

Tengo mucha sensibilidad para los ritmos en la frase. Si escandiéramos las frases de algunos de los cuentos, estoy seguro de que nos saldrían probablemente metros. Porque eso es un ritmo también y yo tengo oído para ese ritmo, a pesar de que rechazo las rimas internas. Y hay una serie de cuestiones que van marcando y eso va creando un ritmo de escritura e imponiendo un ritmo de lectura también. Siempre he visto lo poético muy cercano al cuento y a la narración. No veo que sean disociables y que uno tenga que asfixiar al otro. Una especie de equilibrio que solo beneficia al cuento.

Y junto a eso hay un grupo de reflexiones filosóficas profundas o de teoría de la literatura. Me estoy acordando del camarero en este último libro que teoriza sobre la creación literaria. Raro es el relato en el que no hay un auténtico filósofo, pero no filósofo de escuela, sino filósofo de la tierra, de la vida.

Siempre he visto en los bares una gran escuela de filosofía. Me gustan los bares, me gusta escuchar las conversaciones en los bares. Me encuentro muy a gusto en los bares y me agrada fabular con esa especie de camareros que son más iniciados a veces que el propio personaje. Hay dos camareros fundamentales en la trama de este libro.

¿La ironía tan fina que aparece en esos cuentos es propia de la Escuela del Poniente?

Pienso que hay buenos catedráticos en esa escuela; no solamente por su escuela sino que probablemente funciona así en el noroeste español. Hay un estilo de humor. Del mismo modo que los andaluces tienen su guasa, nosotros tenemos nuestra retranca, nuestra cazurrería que a veces también tiene un rasgo humorístico. No es que lo hayan generado los escritores del noroeste que a mí más me gustan; probablemente ese sentido del humor está en la vida. Recuerdo a paisanos de Babia que te lo sueltan y son finos. Tienes que estar alerta porque se pueden reír de ti, y son ganaderos.

¿La ironía es inteligente?

La ironía, como valor de escritura, también es un punto de vista. Entra dentro de esos tonos del cómo te relacionas con la materia, en qué trabajas. La ironía es lucidez y aporta serenidad en la propia vida de las cosas según cada uno la encare. La ironía, empezando por uno mismo, permite sobrellevar la existencia mejor.

![[Img #43733]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2004_escapa-053.jpg)

Quiero destacar algo que ya apuntabas en el comienzo: la oralidad. ¿Qué decir de la influencia de la oralidad en tu obra? Aquellos cuentos que os contaba tu padre a ti y a tu hermano, relatos que nunca terminaban; cuentos de indios que andaban por los Valles de Laciana o aquellos otros de la habitación de las siete puertas… Al mismo tiempo, os convertía en personajes del cuento. ¿Serías igual sin todo aquello, sin las lecturas en voz alta en la escuela con el maestro de Villaseca de Laciana?

No, de ninguna manera. Si estoy seguro de algo, es de que ese ha sido mi origen como escritor. La fábula permanente esto es lo que está aflorando cada vez más en los últimos libros. La no separación entre la fábula y la vida. Mi padre nos regalaba continuamente historias; era un hombre muy serio y no decía una palabra más de la cuenta; con nosotros era otra cosa. Iba marcando una forma de vivir el entorno. Yo de chaval creía que había indios de verdad en una parte del monte a la que nunca íbamos…

¿Sabías que Antonio Pereira conocía a tu familia?

Yo no sabía que Pereira disponía de un grupo de viajantes para reparto de sus electrodomésticos y que tenía también la representación de las pilas Tudor de toda esa zona. Tampoco sabía que mi abuelo, mi padre y mi tío lo conocían. Siempre pensé que Pereira era un escritor, pero nunca lo imaginé con oficio. Cuando lo llegué a conocer en Madrid, yo contaba en casa que Pereira al despedirme me decía: “¡Oye, dale recuerdos a tu abuelo de parte de Pereira, el de las pilas Tudor!”. Me contestaban que lo conocían de toda la vida, que a los viajantes los traía al hilo…

Y hay dos obras que creo que son hijas directas de la oralidad: ‘Gran Circo Mundial’ y ‘Cercano oeste’ del año 2011 y 2012 respectivamente. Interesante pueblo San Felices, al que llega el circo; allí solían decir: “Las novedades que vienen no llegan por carretera”. ¡Qué recreación de un mundo inolvidable aunque ya ido!

Son libros distintos. La oralidad está presente en Gran Circo Mundial. La experiencia y asombro de las gentes ante la llegada del circo a esa población fue importante; se trataba de un circo ruinoso, de mala muerte, que se tuvo que quedar forzosamente allí. Durante generaciones se recogió y se transmitió en narraciones esa experiencia. En un pueblo donde no ocurre nada, llegará un día por la carretera un circo, se atasca y se queda una semana. Ello cambia la vida del muchacho protagonista, pero altera también la narración de esa experiencia en toda esa comunidad. Viven de ese recuerdo y viven además del desengaño de ese recuerdo. Parecido al anterior es ‘Cercano Oeste’, una celebración del cine del Oeste, pero no solo como materia narrativa cinematográfica, como relato cinematográfico, sino como vigencia de su estética y su iconografía, incluso de su sentido ético de la historia, de la realidades que cuentan esas películas llevado al territorio real de la provincia de León, en concreto sobre todo de Babia y Laciana, en una época en la que el western era un referente imaginario mucho mayor que hoy.

![[Img #43735]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/4184_escapa-088.jpg)

Me llama mucho la atención cada uno de los colofones en tus libros. Lo que como ya dijimos, Fernando Valls, denomina para-textos. ¿Cuál es tu intención o por qué cierras los libros así? Porque se trata de un cierre. A partir de ahí ya no hay nada.

Sí, para mí sí que hay algo; a partir de ahí el libro entra en la realidad. Cierras el libro y acaba la historia.

Me refiero a la materialidad del texto.

Sí, es el punto final; es una fórmula que se empleaba antiguamente en las copias de manuscritos e incluso los impresos. Cuando llega la imprenta manual, tienen ese hábito. Tal día, en la conmemoración del santo tal se terminó de imprimir…Bueno hemos acabado la historia ¿no?. Yo veo muchos, pues estoy en una biblioteca de fondo antiguo, y para mí ya llega a ser habitual. Y el colofón no me parece un elemento extraño. De la misma manera que hoy sigue existiendo el hábito mecánico todavía en los libros modernos de decir: este libro se acabó de imprimir tal día en los talleres gráficos… A mí me parecía que eso era pobre y que había todavía espacio para el discurso y para la fábula. Yo lo que he hecho es desarrollarlo un poco más, con diversas intenciones. Una puede ser la reflexión metaliteraria sobre lo que acabamos de leer, que sería el caso de este último libro. Y en el caso de ‘El Gran Circo Mundial’ lo que pretende es decir que aquí se acaba la historia, pero ahora está en la memoria igual que en el pueblo que va a llevar su vida en el recuerdo de los lectores, que va a dejar su poso en la realidad.

¿Y esos cuentos de Navidad con los que nos recuerdas cada año y de los cuales te decía Pereira que son la prueba suprema del cuentista?

A él le gustaba y lo había intentado. Y tiene un cuento de Navidad hecho dos veces. Sobre eso hablamos alguna vez; me decía: “Es que el cuento siempre es difícil, pero el de Navidad es peor, porque te expone a la sensiblería, a la cursilería. Es fácil caer en ese sentimentalismo”. Es la prueba suprema del cuentista, porque hay que transmitir esa calidez de la Navidad sin caer en lo fácil, y tiene esa dificultad.

Y al final, “los libros acaban dándole la razón a quien confía en ellos”, reflexiona el narrador en ‘Ojo de buey’. “Dejar versos es dejar constancia del trastorno de la vida. Sin delirio no hay arte que valga.” decía Feliciano, el camarero; ¿crees cierto todo ello?

Esta es la literatura. Sin delirio no hay arte. Habría un levantamiento de acta o poco más sobre cómo es la realidad. En el delirio está la escritura.

![[Img #43736]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2374_escapa-090.jpg)

Tomás Néstor Martínez: Pablo Andrés Escapa, lacianiego, filólogo, recuperador de mundos y vidas que ya están casi desaparecidos, los cuales que recrea. Bibliotecario de la Real Biblioteca del Palacio Real, que vive y convive entre documentos, códices, libros manuscritos, impresos. Sin duda tiene largas conversaciones con todos ellos.

Pablo Andrés Escapa: Sí, en voz baja. Sí que mantengo un diálogo fluido con los libros todos los días.

Ya sé que no se les puede gritar por si se les altera el clima.

Una biblioteca es incompatible con el grito. Con los libros además se dialoga;se puede discutir también con ellos, pero sin levantar la voz.

¿Y quién suele llevar la razón en caso de discusión?

Normalmente, el libro.

¿Son la literatura, la escritura, voluntad de rescate, dejar memoria de lo más desapercibido de la realidad o de lo menos ordinario? Por ejemplo, entre todos tus libros, podríamos recordar como gran rescate ’El Gran Circo Mundial’, aunque por supuesto en toda tu obra, pero sobre todo en las primeras, el rescate de lo vivido, del ayer está muy presente. Como ejemplo, repito, ‘El Gran Circo Mundial’.

Sí, estamos de acuerdo. La literatura es recreación y rescate las dos cosas. La literatura es muchas cosas. No hay una literatura única. Hay una literatura del descubrimiento, una literatura también del misterio, del conocimiento propio; pero la parte de rescate es una labor además que tiene algo de orfebrería lingüística. El rescate empieza también por las propias palabras que uno elige para contar esos mundos, ya caducos o inexistentes, como el del circo. O esas historias ambientadas en un momento histórico que no vuelve o que no es el mismo, Todo eso trae aparejada la voz, no solo de rescate de la memoria, sino de rescate del lenguaje. El lenguaje, claro, es la base de la escritura; entonces unido a eso y a que es necesario que nos creamos las historias, aunque fueran fábulas… Esa fábula depende en gran medida del uso que haga el escritor de la palabra.Hay un rescate siempre, una voluntad de dejar por escrito que conste en palabras ya en desuso, pero que son las que corresponden al momento en que ocurre la historia que se cuenta. La de ese circo, la de ese tren, la de ese emigrante que llega de otras tierras; en fin, todos esos personajes que pueden pasar por mis libros.

¿En alguna ocasión has señalado que la novela, la novela corta, o el cuento largo tienen mucho de parábola. ?

Para mí, sí. Cuando uno escribe novelas cortas (llamémoslas así), de la media distancia, tienes como lector en la cabeza algunas como ‘La metamorfosis’, ‘La invención de Morel’ o ‘El extranjero’. Todas son historias que no solo cuentan algo, sino que intentan proponer un modelo que puede ser en ocasiones hasta un comportamiento o situación un tanto extrema; y eso sí se puede interpretar o leer como una parábola. Tengo la impresión de que este no es el camino que más le conviene a una novela larga. La fuerza de un símbolo, que aparece en buena medida asociado a la parábola, le va muy bien tanto al cuento, como a la novela corta o a la de media distancia. Creo que son dos géneros que tienen en común mucho más entre sí que con la novela larga.

Dices del cuento que es una forma literaria casi perfecta, si es que pudiera darse la perfección en la creación literaria, que destaca sobre todo por su intensidad narrativa, su concisión y capacidad de sugerencia; eso lo consideras tanto como lector y escritor “la forma literaria en la que mejor me muevo”, o sea, como si fuera tu hábitat.

Pues yo creo que sí, por eso mismo, porque antes de ser escritor del cuento o narrador, porque considero que en la vida no solo vaya a hacer cuentos… Hasta ahora he escrito esas novelas cortas, pero yo aprendí a escribir, además de leyendo, o también escuchando contar, sobre todo a mi padre, a gente mayor en el Valle de Laciana, muy especialmente a mi padre. Esos elementos, esa condición, ese uso del lenguaje, figurado a veces, para aludir a una cosa y mantenerla un poco velada hasta que se resuelva al final; esas digresiones, sin perder el hilo. La digresión puede ser también la costura por la que respira el cuento y de la que puede salir beneficiado con más fuerza cuando se vuelve a retomar la trama, tal si fuera un olvido aparente, para luego resurgir con más fuerzas. Todo eso yo lo pongo en práctica a la hora de escribir y me da la impresión de que esos recursos encuentran en el cuento un espacio más natural para desarrollarse que en una narración larga. Y junto a eso también diría que el cuento permite una posibilidad de experimentación algo mayor que otros géneros. Es algo un tanto abierto como género y…

Algo más poético también….

A eso iba ahora: Siempre me ha interesado como escritor destacar la función poética del lenguaje. No la veo tan clara en una novela, pero sí en un cuento; en este, tiene esa comunidad con la poesía en voz alta, de registración. Un buen cuento tiene que resistir la prueba de una recitación en voz alta, como le puede ocurrir al poema. Nadie pretendería que una novela leída en voz alta mantuviera en vilo los ánimos del oyente; un cuento, sí. Es ese fuego, esa atmósfera. Ya las primeras palabras del cuento tienen que transportarte directamente a otra realidad, a otra sensibilidad, y eso es un oficio del lenguaje fundamentalmente. Pereira lo llamaba ‘la voz de la ficción’. Y para mí es la voz de la fascinación. Ese es el cuento.

![[Img #43734]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/7805_foto-manillacaptura.jpg)

A ver cómo me explicas esta cita de ‘El gran Circo Mundial’, que dice: “Las palabras que se ganan nuestra confianza para poner el mundo en renglones erigen su propia verdad.” ¿El autor está sometido al socaire de la palabra?

Mientras dura el proceso de escritura, sí. Estoy convencido de que cuando escribo, el propio relato va generando su poética. Y ahí está la clave de por dónde hay que seguirlo. La clave es que, en esos momentos, cuando uno no sabe por dónde seguir no ha de buscarlo fuera. Sé que va a estar sembrado ya en lo que llevo escrito y vuelvo hacia atrás, releo y doy con esa semilla. Encuentro el cabo, encuentro la sugerencia de por dónde tiene que continuar. La obra acaba siendo ya desde el comienzo del proceso de la escritura un artefacto autónomo, con su ley, su tiranía y su necesidad. Siempre coloco necesidad frente a arbitrio. Todas esas vías que uno no sabe si debe de recorrer o no, que surgen de la necesidad antes que de la convención son valiosas y útiles para el relato.

¿Quién se impone a quién en tus relatos? ¿Quién es más real, el autor o los personajes?

Yo cedo siempre el protagonismo a los personajes; por supuesto, en ellos estoy yo, pero siempre he preferido trasladar la voz, una voz interna. Una vez que uno los deja empezar a hablar, a actuar, ellos van marcando la pauta. Según progresa la historia van teniendo una biografía fabulosa; la que conviene a esa historia que puede ser de unas horas, de tres días, o de muchos años. Pero ya es una biografía, y en ella ya mandan ellos. De esta forma, surge un modo de hablar, de comportarse. Eso es parte de la caracterización del personaje y de la coherencia del relato. Así que mandan ellos.

Y cuando te pones a crear, cuando tienes el diseño de una obra, ¿lo primero que piensas es el final de la misma…?, aunque esto parezca una contradicción.

No, no es nada contradictorio. A la hora de escribir cuentos es fundamental saber a dónde llega uno, no tanto el camino que va a recorrer para llegar; pero dónde está la meta, sí. Normalmente no concibo las historias completas de principio a fin sino que suelo tener un punto de partida; en ocasiones es una imagen, un símbolo; otras, una sola frase. El verbo es el centro. Y en eso sería similar a construir un poema. Muchas veces ha sido eso, ir progresando, estirando esta frase, haciéndola vibrar para llegar al final. Así que el trabajo está en cómo completar el centro.

Hace un instante acabas de señalar que una vez que empiezas a escribir tienes que dejarte llevar por las leyes internas que va creando el propio relato, sea cuento, cuento largo, novela corta o novela. ¿Quién marca la estrategia, cuáles son esas leyes internas que tiene el relato?

No creo que sean las mismas siempre, pero hay dos cosas que creo se han de tener siempre en cuenta a la hora de escribir, al menos a la hora de escribir cuentos o relatos de media distancia, la emoción y la lógica. Se trata del equilibrio que decía Stevenson, un grandísimo narrador, un narrador puro para mí, alguien que sabe contar cualquier cosa y hacerla interesante, y además con un estilo clásico, decorado en el equilibrio perfecto…En algún momento creo haber leído en alguna observación suya esa reivindicación de llevar las cosas por la vía de la emoción, sin olvidar también la lógica. Sin esa ley interna nos pondríamos a disparatar. Y uno no puede contar un disparate desde luego. ‘Fábrica de prodigios’ son tres historias disparatadas; pero la narración tiene que sujetarse, de manera que no se vaya al precipicio, que no naufrague. Y ese trabajo de contención, del saber controlar la dispersión, de no perder el hilo de la trama, es importante que el autor lo domine. De esta manera, va creando un estilo, un tono que hay que mantener. El tono es la relación que establece el escritor con lo que escribe. Eso tiene que quedar muy claro desde el principio y hay que saberlo gobernar, si no las cosas acaban haciéndose de cualquier manera.

![[Img #43730]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/1510_escapa-042.jpg)

Todo eso que estás diciendo coincide con lo que quiero preguntarte a continuación. Parece como si tus textos crearan simultáneamente al autor y a sus personajes. Un mundo real en el que ellos sueñan. Cada personaje construye su propio texto ¿Cómo se desenvuelve el autor en esta barahúnda de situaciones caracteres?

Desdoblándose. Ese es el trabajo del escritor; la parte de imaginación es fundamental con ayuda de la memoria. La imaginación es un proceso imprescindible en la escritura. Uno tiene que confiar en la inventiva y, como los caballos de la diligencia, tiene que ir a su velocidad y, a veces, han de abrir el camino para llegar a la estación de postas… Tiene que haber ahí una mano que gobierne eso; no hay que perderlo de vista. Yo pienso que, confiando en los personajes, si estos tienen fuerza, son ellos los que van dirigiendo la historia, quienes hablan. Si uno los crea de manera coherente, ellos llevan el peso del relato, de la historia; pero, claro que hay que vigilar.

¿Eres una especie de vigilante duro o muy liberal con los personajes?

A los personajes hay que dejarlos un poco a su aire, pero controlando cuando se desmandan. Si en ese camino que no estaba previsto ves que puedes descubrir algo, llegar a algo bueno, entonces soy partidario de seguirlo. Si sale mal, vuelves atrás, a ese punto en el que levantaste la mano. La historia del diablo con sentido, de Fábrica de Prodigios, el final publicado no es el primer final que yo escribí. En principio fui por él; casi sabía lo que luego supe, que no era la buena; volví hacia atrás para rehacerlo.

Vamos a hacer ahora un recorrido breve por tu producción. En tus libros recuperas un pasado ya ido, indagas en una realidad cuyos recovecos son tal vez hasta más significativos que las apariencias exteriores. Año 2003. ‘Las Elipses del cronista’, donde aparece un mundo rural, más próximo, más cercano a ti, con sus costumbres, sus leyendas, sus territorios, sus ríos…; añades un índice o para-texto, como dice Fernando Valls, en el que también se encuentran pequeños relatos. ¿Estamos en Babia?

Sí, estamos en Babia; estamos en un estado anímico; no es la geografía real, no es la Babia real, aunque tenga un referente real, sino un territorio mítico creado, que creo que es lo que importa en la literatura, crear esos territorios, aunque partan de un suelo real para llevarlos a otra cosa; ese es un recurso muy frecuente desde los orígenes de la literatura. Todo ello permite ensanchar ese campo; si no fuera así, levantaríamos acta del mapa y habría poco más que añadir. Desde el momento en que lo conviertes en territorio del alma, aquello ya cambia, es un lugar para otra cosa.

O sea, que es una visión sentimental que no solo aparece en esta obra

Y una creación de un territorio simbólico.

O que, al mismo tiempo, sientes como pudiera sentir el paisaje; captas el sentimiento…

Eso es fundamental. Decía Amiel que el paisaje es un estado de ánimo. Se trata de recoger eso mismo en el libro. Y creo que es lo único productivo que se puede hacer en literatura. Otra cosa sería un libro de viajes. Y aún así, siempre un paisaje que pueda trascender la simple observación va a mejorar el contenido.

![[Img #43731]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/3893_escapa-043-2.jpg)

En 2007 publicas ‘Voces de humo’, homenaje a la línea de ferrocarril Ponferrada-Villablino, con un personaje que a mí me tiene fascinado, Ezequiel, cuyas relaciones y milagros dan mucho que hablar. Al mismo tiempo aparece en ese libro la llegada de los inmigrantes, fundamentalmente portugueses con fama de ser buenos albañiles ¿Estamos en Laciana?

Sí, pero este libro tiene una intención distinta del otro. Aquí sí que podríamos hablar de rescate con una intención de hacer crónica literaria, aunque sin apartarse tanto, sin esa idealización de palabras, sin esa reescritura para reinventar el propio territorio que es lo que sucede en Babia, en el relato es Badabia. Aquí, en este libro vamos a recuperar la historia de la que no quedan testigos vivos prácticamente. Cuando la escribía procuraba hablar con gente que recordaba la construcción, con unos hermanos muy mayores en Rioscuro que habían tenido obreros en su casa, que me contaban cosas que luego utilicé. Ahí sí tenía una voluntad casi de investigación histórica.

Y luego aparecerá ’Mientras nieva sobre el mar’ Es ya la eclosión de todo lo que de alguna manera en los libros precedentes estaba un poco escondido. Estamos en una realidad ficticia que desborda todo lo imaginable. En ‘Robinson’, uno de los relatos de este libro, se dice: “Sé bien cómo pagó el señor don Alonso Quijano las amarguras de imponerle al mundo sus fantasías, me veo en ese espejo por el que corren los prodigios arrastrando su condenada perfección de la realidad.” ¿Qué más se puede decir?

Para mí Cervantes es un autor de referencia, un autor de cabecera; creo que en su obra están todas las lecciones narrativas que se han podido dar y que queden por darse. No va a haber nada nuevo que no haya ensayado Cervantes en alguna de sus obras, no solo en el Quijote. Aquí lo que hay es el intento de crear una realidad nueva a partir del lenguaje. Aquí ya no es un paisaje ni un rescate histórico. Se trata de un libro más abstracto. La unidad de los relatos y la intención del libro están en la capacidad de la palabra para crear un mundo paralelo que acabe imponiéndose a su referente real.

‘Fábrica de prodigios’, es la última criatura. Tú mismo dices: “Tres historias que son tres destinos, tres disparates y el punto de partida es anómalo. Este es el desafío de la literatura. Llevar al lector a hacerlas verosímiles.” ¿Qué se puede añadir a estos tres disparates, a este libro que me tiene no solo fascinado sino que, además, es un libro que contagia. No sé qué condimento especial le habrás añadido, pero deja al lector sin tiempo para pensar en otra cosa, sin poder abandonar el texto. Estoy convencido de que aquí la realidad contagia a los propios personajes, a los lectores; y todos, lectores y personajes, nos miramos con perplejidad, asombrados de su y de nuestra existencia…

La palabra clave creo que es perplejidad. Vamos a partir de que están perplejos los personajes y estamos perplejos los lectores. Vamos a compartir ese asombro y vamos a motivarnos en tres historias verdaderamente peregrinas, y con ese desafío que es la clave de la literatura: hacer verosímil lo extraño...

¿Podría ser considerado como una guía para perplejos?

Sí, es verdad; y todavía más para perplejos que tienen una cierta ingenuidad, que tienen una cierta confianza en que gracias a un orden que ellos establecen se podrá ordenar esta realidad que de alguna manera los sorprende, los desborda, no la comprenden o les preocupa. Los protagonistas de los tres relatos confían en que si ponen por escrito su experiencia para ordenar esa realidad, vuelven a la palabra invasiva o invasora como elemento clarificador de la experiencia. El origen del libro está en una cita cervantina que corresponde al propósito que él se impuso con las ‘Novelas Ejemplares’: contar con propiedad el desatino. El desatino es un punto de partida, crear una situación inverosímil e ir contándola con propiedad. Eso es a lo que Cervantes se refiere cuando habla de propiedad, una cuestión sobre todo de estilo. Contarlo con palabras que la hagan verosímil. Vamos a llevar al lector de la mano y sin perderlo, -dice también en una cita del Quijote que yo coloco al principio del libro-, con entretenimiento, con admiración y alegría juntas.

![[Img #43732]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2338_escapa-048.jpg)

Si yo pongo en la balanza estos cuatro libros de cuentos, observo que, según van apareciendo tus libros, lo real fantástico va en aumento hasta concentrarse en este último. Vas depurando y dominando una realidad que se impone como modo de vida.

Totalmente de acuerdo; y además, con esa presencia cada vez más visible de lo fantástico a la hora de narrar. Del libro anterior yo diría que tiene más que ver con lo maravilloso, pero en este otro entramos en terrenos de lo que podría ser literatura fantástica. Son términos que pueden parecer sinónimos pero no lo son.

Y desde luego me llama la atención y me sorprenden positivamente los toques líricos que van esparciendo constantemente en tus relatos. Hay algunos mucho más cargados de lirismo que otros, pero en el fondo se encuentra poesía. ¿Tú lees poesía?

Tengo mucha sensibilidad para los ritmos en la frase. Si escandiéramos las frases de algunos de los cuentos, estoy seguro de que nos saldrían probablemente metros. Porque eso es un ritmo también y yo tengo oído para ese ritmo, a pesar de que rechazo las rimas internas. Y hay una serie de cuestiones que van marcando y eso va creando un ritmo de escritura e imponiendo un ritmo de lectura también. Siempre he visto lo poético muy cercano al cuento y a la narración. No veo que sean disociables y que uno tenga que asfixiar al otro. Una especie de equilibrio que solo beneficia al cuento.

Y junto a eso hay un grupo de reflexiones filosóficas profundas o de teoría de la literatura. Me estoy acordando del camarero en este último libro que teoriza sobre la creación literaria. Raro es el relato en el que no hay un auténtico filósofo, pero no filósofo de escuela, sino filósofo de la tierra, de la vida.

Siempre he visto en los bares una gran escuela de filosofía. Me gustan los bares, me gusta escuchar las conversaciones en los bares. Me encuentro muy a gusto en los bares y me agrada fabular con esa especie de camareros que son más iniciados a veces que el propio personaje. Hay dos camareros fundamentales en la trama de este libro.

¿La ironía tan fina que aparece en esos cuentos es propia de la Escuela del Poniente?

Pienso que hay buenos catedráticos en esa escuela; no solamente por su escuela sino que probablemente funciona así en el noroeste español. Hay un estilo de humor. Del mismo modo que los andaluces tienen su guasa, nosotros tenemos nuestra retranca, nuestra cazurrería que a veces también tiene un rasgo humorístico. No es que lo hayan generado los escritores del noroeste que a mí más me gustan; probablemente ese sentido del humor está en la vida. Recuerdo a paisanos de Babia que te lo sueltan y son finos. Tienes que estar alerta porque se pueden reír de ti, y son ganaderos.

¿La ironía es inteligente?

La ironía, como valor de escritura, también es un punto de vista. Entra dentro de esos tonos del cómo te relacionas con la materia, en qué trabajas. La ironía es lucidez y aporta serenidad en la propia vida de las cosas según cada uno la encare. La ironía, empezando por uno mismo, permite sobrellevar la existencia mejor.

![[Img #43733]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/2004_escapa-053.jpg)

Quiero destacar algo que ya apuntabas en el comienzo: la oralidad. ¿Qué decir de la influencia de la oralidad en tu obra? Aquellos cuentos que os contaba tu padre a ti y a tu hermano, relatos que nunca terminaban; cuentos de indios que andaban por los Valles de Laciana o aquellos otros de la habitación de las siete puertas… Al mismo tiempo, os convertía en personajes del cuento. ¿Serías igual sin todo aquello, sin las lecturas en voz alta en la escuela con el maestro de Villaseca de Laciana?

No, de ninguna manera. Si estoy seguro de algo, es de que ese ha sido mi origen como escritor. La fábula permanente esto es lo que está aflorando cada vez más en los últimos libros. La no separación entre la fábula y la vida. Mi padre nos regalaba continuamente historias; era un hombre muy serio y no decía una palabra más de la cuenta; con nosotros era otra cosa. Iba marcando una forma de vivir el entorno. Yo de chaval creía que había indios de verdad en una parte del monte a la que nunca íbamos…

¿Sabías que Antonio Pereira conocía a tu familia?

Yo no sabía que Pereira disponía de un grupo de viajantes para reparto de sus electrodomésticos y que tenía también la representación de las pilas Tudor de toda esa zona. Tampoco sabía que mi abuelo, mi padre y mi tío lo conocían. Siempre pensé que Pereira era un escritor, pero nunca lo imaginé con oficio. Cuando lo llegué a conocer en Madrid, yo contaba en casa que Pereira al despedirme me decía: “¡Oye, dale recuerdos a tu abuelo de parte de Pereira, el de las pilas Tudor!”. Me contestaban que lo conocían de toda la vida, que a los viajantes los traía al hilo…

Y hay dos obras que creo que son hijas directas de la oralidad: ‘Gran Circo Mundial’ y ‘Cercano oeste’ del año 2011 y 2012 respectivamente. Interesante pueblo San Felices, al que llega el circo; allí solían decir: “Las novedades que vienen no llegan por carretera”. ¡Qué recreación de un mundo inolvidable aunque ya ido!

Son libros distintos. La oralidad está presente en Gran Circo Mundial. La experiencia y asombro de las gentes ante la llegada del circo a esa población fue importante; se trataba de un circo ruinoso, de mala muerte, que se tuvo que quedar forzosamente allí. Durante generaciones se recogió y se transmitió en narraciones esa experiencia. En un pueblo donde no ocurre nada, llegará un día por la carretera un circo, se atasca y se queda una semana. Ello cambia la vida del muchacho protagonista, pero altera también la narración de esa experiencia en toda esa comunidad. Viven de ese recuerdo y viven además del desengaño de ese recuerdo. Parecido al anterior es ‘Cercano Oeste’, una celebración del cine del Oeste, pero no solo como materia narrativa cinematográfica, como relato cinematográfico, sino como vigencia de su estética y su iconografía, incluso de su sentido ético de la historia, de la realidades que cuentan esas películas llevado al territorio real de la provincia de León, en concreto sobre todo de Babia y Laciana, en una época en la que el western era un referente imaginario mucho mayor que hoy.

![[Img #43735]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/4184_escapa-088.jpg)

Me llama mucho la atención cada uno de los colofones en tus libros. Lo que como ya dijimos, Fernando Valls, denomina para-textos. ¿Cuál es tu intención o por qué cierras los libros así? Porque se trata de un cierre. A partir de ahí ya no hay nada.

Sí, para mí sí que hay algo; a partir de ahí el libro entra en la realidad. Cierras el libro y acaba la historia.

Me refiero a la materialidad del texto.

Sí, es el punto final; es una fórmula que se empleaba antiguamente en las copias de manuscritos e incluso los impresos. Cuando llega la imprenta manual, tienen ese hábito. Tal día, en la conmemoración del santo tal se terminó de imprimir…Bueno hemos acabado la historia ¿no?. Yo veo muchos, pues estoy en una biblioteca de fondo antiguo, y para mí ya llega a ser habitual. Y el colofón no me parece un elemento extraño. De la misma manera que hoy sigue existiendo el hábito mecánico todavía en los libros modernos de decir: este libro se acabó de imprimir tal día en los talleres gráficos… A mí me parecía que eso era pobre y que había todavía espacio para el discurso y para la fábula. Yo lo que he hecho es desarrollarlo un poco más, con diversas intenciones. Una puede ser la reflexión metaliteraria sobre lo que acabamos de leer, que sería el caso de este último libro. Y en el caso de ‘El Gran Circo Mundial’ lo que pretende es decir que aquí se acaba la historia, pero ahora está en la memoria igual que en el pueblo que va a llevar su vida en el recuerdo de los lectores, que va a dejar su poso en la realidad.

¿Y esos cuentos de Navidad con los que nos recuerdas cada año y de los cuales te decía Pereira que son la prueba suprema del cuentista?

A él le gustaba y lo había intentado. Y tiene un cuento de Navidad hecho dos veces. Sobre eso hablamos alguna vez; me decía: “Es que el cuento siempre es difícil, pero el de Navidad es peor, porque te expone a la sensiblería, a la cursilería. Es fácil caer en ese sentimentalismo”. Es la prueba suprema del cuentista, porque hay que transmitir esa calidez de la Navidad sin caer en lo fácil, y tiene esa dificultad.

Y al final, “los libros acaban dándole la razón a quien confía en ellos”, reflexiona el narrador en ‘Ojo de buey’. “Dejar versos es dejar constancia del trastorno de la vida. Sin delirio no hay arte que valga.” decía Feliciano, el camarero; ¿crees cierto todo ello?

Esta es la literatura. Sin delirio no hay arte. Habría un levantamiento de acta o poco más sobre cómo es la realidad. En el delirio está la escritura.