La protección de las sílabas

Recientemente ha salido el Nº 6 de 'La Galerna', la revista de Manual de Ultramarinos, un número especial dedicado al poeta y etnógrafo y agitador cultural José Luis Puerto.

El artículo de Mario Paz nos sumerge en la obra del escritor mediante la sorpresa de leer la poesía de José Luis Puerto desde su antología en portugués 'ProtecÇâo das sílabas'.

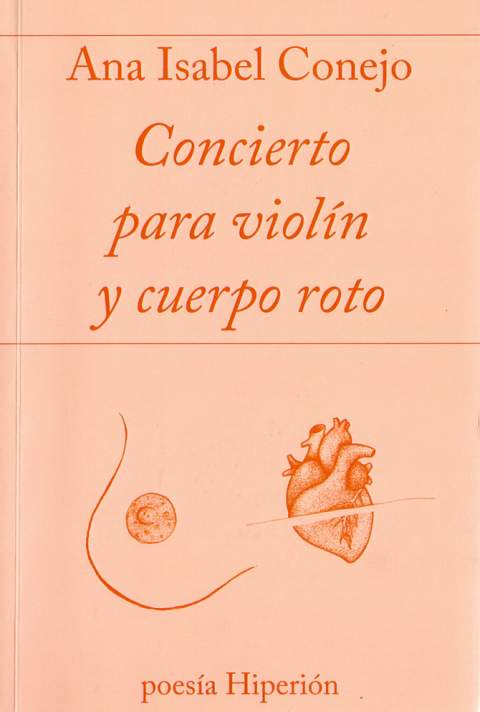

![[Img #44404]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/5513_escanear0001.jpg)

Leer a un autor, especialmente a un poeta, en una lengua ajena a la suya no deja de ser una experiencia curiosa. Supone la intromisión de una tercera persona en un acto tan íntimo como es el de la lectura. Una tercera persona que se permite leernos lo que ha dicho el poeta, incluso interpretarlo, tratar de competir con él, sustituirlo, ponerse a su altura para imitar su voz con otra voz, impostada, como si de una especie de médium se tratase.

Cabe decir que, cuando las dos lenguas en liza son lenguas cercanas entre sí, la impostura parece menos falsa. Cuando el poemario es bilingüe, la traducción se convierte en un agradecido acto de sinceridad. En estos casos el traductor no traiciona o, al menos, no lo hace en la misma medida. Ya no pretende sustituir al poeta, no pretende desplazarlo para guiarnos por ese mundo que otro ha creado. La traducción se convierte ahora en una lectura en voz alta.

El traductor, ese otro, un lector anterior a nosotros, nos ofrece su visión del poeta, la traslación del imaginario de este al propio mundo de su idioma. En estos casos, la voz sigue siendo la misma, aunque sea otra, pero ambas caminan al unísono conectando juntas dos universos diferentes.

Leo habitualmente poesía traducida, preferentemente en ediciones bilingües, pero esta evidencia no se me hizo patente hasta que, hace unos años, cayó en mis manos Protecgao das sílabas Licorne, 2010),la antología poética de José Luis Puerto en portugués. Poder leer en una lengua, en el fondo también tan nuestra, esa poesía de carácter luminoso, reflexiva, que sabe conectar con suma precisión la evocación de un ayer derruido, pero preservado en nuestro interior, con un ahora indefinible resulta un privilegio como pocos.

Por esa selección certera desfilan algunos de los poemas más representativos de libros como El tiempo que nos teje (1982), donde se intuyen ya algunas de las futuras constantes de su obra: la evocación de un pasado idealizado, cierta condensación y despojamiento expresivo, preferencia por el endecasílabo y el heptasílabo, una gran precisión a la hora de escoger los términos o la unión de un tono claramente elegiaco con la reflexión metaliteraria: “Un pulso de relojes / Horada la armonía / De este perfecto instante en que la pluma / desliza su galope por la intacta / Llanura y la convida / Al mágico festín de las palabras”.

También el pensamiento echado al vuelo, que penetra en el lector incluso mucho después de terminar la lectura, recurso que también está muy presente en los textos del poemario que siguió a este, ‘Un jardín al olvido’ (1987), a través de una expresión más florida, pero nunca recargada.

![[Img #44403]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/4392_dsc_0193.jpg)

En él se aprecia la nostalgia por un territorio a punto de desaparecer y una búsqueda constante de la verdad que nos acerca a Claudio Rodríguez. Los recuerdos no se presentan a través del costumbrismo, sino de un simbolismo muy personal y la presencia de objetos de un mundo que representa la pureza de la niñez. Como en ‘La ropa tendida’, donde nos traslada de lo superficial que esta representa, a lo trascendente, de lo material a lo espiritual, del cuerpo al alma. No es difícil intuir que este territorio de la infancia castellana será una de las constantes de su poesía.

En los poemas elegidos de Visión de las ruinas (1990), como ‘La tristeza’ o el que da título al conjunto, se mantiene la visión del pasado visto desde un presente como pérdida, desaparición, otra de las recurrencias habituales de la obra de Puerto. También en ‘Paisaje de invierno’ (1993), libro que, formalmente, supone un viaje a lo esencial, a un despojamiento mayor de todo lo accesorio o superfluo, a una ascesis vital y poética sin desdeñar por ello la citaculturalista (Celan, Zurbarán, Kavafis.). En sus composiciones hay referencias al tiempo y a la espiritualidad, dando cabida a una mayor vena existencial.

En los poemas de Estelas (1995) el tono elegiaco se acentúa. También la esencialidad y la búsqueda de claridad y belleza. En ‘Estela para madre que zurce calcañares de calcetines’, el recuerdo, la imagen del pasado, de la vida sencilla, de un mundo que ya se fue se recrea en la memoria a través de reminiscencias pictóricas que remiten a lo sagrado. Las composiciones del siguiente libro antologado, Señales (1997), parecen una continuación del poemario anterior, pero también es como si todos los poemas juntos de este libro conformaran una sola composición. Ahora el tono es menos discursivo, más sintético. Como hemos apuntado para sus primeros libros, el final de cada poema abre un nuevo camino, es una señal hacia otro lugar. En todos estos gravita de nuevo la soledad y la indagación interior cercana a la mística. Abundan las yuxtaposiciones y, quizás por ello, los metros se vuelven ahora más breves con respecto a lo que nos tenía acostumbrados. El yo se funde con el mundo recreado en ‘Las sílabas del mundo’ (1999) y, aunque rompe la brevedad de textos anteriores con poemas más largos y ligeramente narrativos, continúa la depuración expresiva y los temas y motivos habituales siguen presentes, perfeccionándose. En ‘Erizo’ la poesía se identifica con lo lento, lo solitario y lo sencillo. La vida y la muerte son un camino “en comunión con lo pequeño / Con lo que pasa desapercibido”. El ‘ser’ se transforma en ‘estar’, un tránsito “despojado, ligero” hasta fundirnos un día con “lo que hemos amado”.

Aunque el volumen incluye también textos de títulos posteriores como ‘De la intemperie’ (2004) o ‘Proteger las moradas’ (2008) e, incluso, aparece como cierre un poema inédito final dedicado al altar de la diosa pagana Ilúrbeda, es en el poemario inédito ‘Topografía de la herida’ donde se recogen dos de las composiciones (‘Cucharilla’ y ‘Manzana’, que ya se había incluido en otra antología, ‘Memoria del jardín’ de 2004), para mi gusto, más bellas del conjunto, en las que el poeta alcanza de un modo magistral, como en la lírica de Keats, la identificación de elementos cotidianos con la eternidad.

La lectura del texto portugués ofrece un contrapunto fácilmente habitable. Los dos lados de la frontera del territorio de su infancia se unen sobre el papel para mostrar cómo la reflexión metapoética en alianza con una delicada veta popular, la alabanza de lo pequeño, incluso minúsculo, lo sencillo, lo que nos mantiene en conexión con la vida, la evocación del espacio nativo y el tiempo del vivir no dejan de ser constantes presentes desde los primeros poemarios hasta los últimos. Todo ello transforma su poesía en una profunda labor de concreción, en sabiduría creadora, en palabra exquisita y esta en sílaba, sin más. Del todo a la máxima esen- cialidad. Como dice el propio José Luis Puerto en el texto de presentación que acompaña al conjunto, “la palabra poética nos protege. Protección de las sílabas.Poesía.”

El artículo de Mario Paz nos sumerge en la obra del escritor mediante la sorpresa de leer la poesía de José Luis Puerto desde su antología en portugués 'ProtecÇâo das sílabas'.

![[Img #44404]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/5513_escanear0001.jpg)

Leer a un autor, especialmente a un poeta, en una lengua ajena a la suya no deja de ser una experiencia curiosa. Supone la intromisión de una tercera persona en un acto tan íntimo como es el de la lectura. Una tercera persona que se permite leernos lo que ha dicho el poeta, incluso interpretarlo, tratar de competir con él, sustituirlo, ponerse a su altura para imitar su voz con otra voz, impostada, como si de una especie de médium se tratase.

Cabe decir que, cuando las dos lenguas en liza son lenguas cercanas entre sí, la impostura parece menos falsa. Cuando el poemario es bilingüe, la traducción se convierte en un agradecido acto de sinceridad. En estos casos el traductor no traiciona o, al menos, no lo hace en la misma medida. Ya no pretende sustituir al poeta, no pretende desplazarlo para guiarnos por ese mundo que otro ha creado. La traducción se convierte ahora en una lectura en voz alta.

El traductor, ese otro, un lector anterior a nosotros, nos ofrece su visión del poeta, la traslación del imaginario de este al propio mundo de su idioma. En estos casos, la voz sigue siendo la misma, aunque sea otra, pero ambas caminan al unísono conectando juntas dos universos diferentes.

Leo habitualmente poesía traducida, preferentemente en ediciones bilingües, pero esta evidencia no se me hizo patente hasta que, hace unos años, cayó en mis manos Protecgao das sílabas Licorne, 2010),la antología poética de José Luis Puerto en portugués. Poder leer en una lengua, en el fondo también tan nuestra, esa poesía de carácter luminoso, reflexiva, que sabe conectar con suma precisión la evocación de un ayer derruido, pero preservado en nuestro interior, con un ahora indefinible resulta un privilegio como pocos.

Por esa selección certera desfilan algunos de los poemas más representativos de libros como El tiempo que nos teje (1982), donde se intuyen ya algunas de las futuras constantes de su obra: la evocación de un pasado idealizado, cierta condensación y despojamiento expresivo, preferencia por el endecasílabo y el heptasílabo, una gran precisión a la hora de escoger los términos o la unión de un tono claramente elegiaco con la reflexión metaliteraria: “Un pulso de relojes / Horada la armonía / De este perfecto instante en que la pluma / desliza su galope por la intacta / Llanura y la convida / Al mágico festín de las palabras”.

También el pensamiento echado al vuelo, que penetra en el lector incluso mucho después de terminar la lectura, recurso que también está muy presente en los textos del poemario que siguió a este, ‘Un jardín al olvido’ (1987), a través de una expresión más florida, pero nunca recargada.

![[Img #44403]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/4392_dsc_0193.jpg)

En él se aprecia la nostalgia por un territorio a punto de desaparecer y una búsqueda constante de la verdad que nos acerca a Claudio Rodríguez. Los recuerdos no se presentan a través del costumbrismo, sino de un simbolismo muy personal y la presencia de objetos de un mundo que representa la pureza de la niñez. Como en ‘La ropa tendida’, donde nos traslada de lo superficial que esta representa, a lo trascendente, de lo material a lo espiritual, del cuerpo al alma. No es difícil intuir que este territorio de la infancia castellana será una de las constantes de su poesía.

En los poemas elegidos de Visión de las ruinas (1990), como ‘La tristeza’ o el que da título al conjunto, se mantiene la visión del pasado visto desde un presente como pérdida, desaparición, otra de las recurrencias habituales de la obra de Puerto. También en ‘Paisaje de invierno’ (1993), libro que, formalmente, supone un viaje a lo esencial, a un despojamiento mayor de todo lo accesorio o superfluo, a una ascesis vital y poética sin desdeñar por ello la citaculturalista (Celan, Zurbarán, Kavafis.). En sus composiciones hay referencias al tiempo y a la espiritualidad, dando cabida a una mayor vena existencial.

En los poemas de Estelas (1995) el tono elegiaco se acentúa. También la esencialidad y la búsqueda de claridad y belleza. En ‘Estela para madre que zurce calcañares de calcetines’, el recuerdo, la imagen del pasado, de la vida sencilla, de un mundo que ya se fue se recrea en la memoria a través de reminiscencias pictóricas que remiten a lo sagrado. Las composiciones del siguiente libro antologado, Señales (1997), parecen una continuación del poemario anterior, pero también es como si todos los poemas juntos de este libro conformaran una sola composición. Ahora el tono es menos discursivo, más sintético. Como hemos apuntado para sus primeros libros, el final de cada poema abre un nuevo camino, es una señal hacia otro lugar. En todos estos gravita de nuevo la soledad y la indagación interior cercana a la mística. Abundan las yuxtaposiciones y, quizás por ello, los metros se vuelven ahora más breves con respecto a lo que nos tenía acostumbrados. El yo se funde con el mundo recreado en ‘Las sílabas del mundo’ (1999) y, aunque rompe la brevedad de textos anteriores con poemas más largos y ligeramente narrativos, continúa la depuración expresiva y los temas y motivos habituales siguen presentes, perfeccionándose. En ‘Erizo’ la poesía se identifica con lo lento, lo solitario y lo sencillo. La vida y la muerte son un camino “en comunión con lo pequeño / Con lo que pasa desapercibido”. El ‘ser’ se transforma en ‘estar’, un tránsito “despojado, ligero” hasta fundirnos un día con “lo que hemos amado”.

Aunque el volumen incluye también textos de títulos posteriores como ‘De la intemperie’ (2004) o ‘Proteger las moradas’ (2008) e, incluso, aparece como cierre un poema inédito final dedicado al altar de la diosa pagana Ilúrbeda, es en el poemario inédito ‘Topografía de la herida’ donde se recogen dos de las composiciones (‘Cucharilla’ y ‘Manzana’, que ya se había incluido en otra antología, ‘Memoria del jardín’ de 2004), para mi gusto, más bellas del conjunto, en las que el poeta alcanza de un modo magistral, como en la lírica de Keats, la identificación de elementos cotidianos con la eternidad.

La lectura del texto portugués ofrece un contrapunto fácilmente habitable. Los dos lados de la frontera del territorio de su infancia se unen sobre el papel para mostrar cómo la reflexión metapoética en alianza con una delicada veta popular, la alabanza de lo pequeño, incluso minúsculo, lo sencillo, lo que nos mantiene en conexión con la vida, la evocación del espacio nativo y el tiempo del vivir no dejan de ser constantes presentes desde los primeros poemarios hasta los últimos. Todo ello transforma su poesía en una profunda labor de concreción, en sabiduría creadora, en palabra exquisita y esta en sílaba, sin más. Del todo a la máxima esen- cialidad. Como dice el propio José Luis Puerto en el texto de presentación que acompaña al conjunto, “la palabra poética nos protege. Protección de las sílabas.Poesía.”