José Malavé: Sobrevivir en el silencio poético

![[Img #46305]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/2283_670-image.jpg)

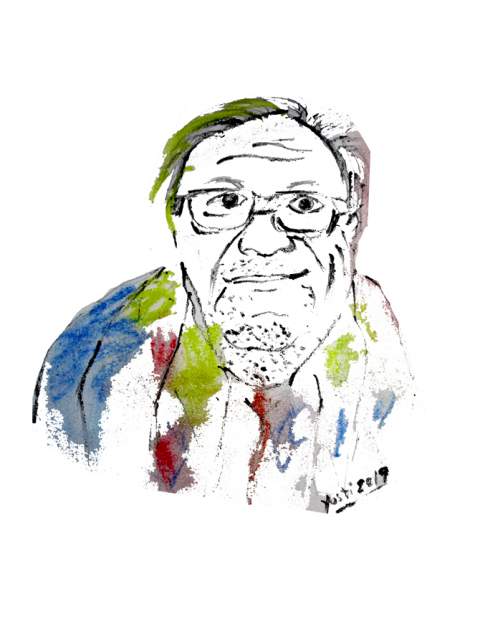

En su casa de Cumaná, José Malavé vivió varios años custodiado por la sombra de un inmenso árbol que adornaba el centro de su patio interior. Nos acercó el amor por la palabra poética, los amigos comunes y la vida del solitario Leopardi. –Visité Recanati y toqué la sábana en la cama donde dormía el poeta del “passero solitario”, le comenté alguna vez. También degusté el “verdicchio” de los viñedos que seguramente recorrió el gran poeta de la íntima melancolía.

De esas conversaciones, sea en la Casa Ramos Sucre o en bares de buena muerte, conservo en mi memoria la imagen de José Malavé, quien disfrutaba sus silencios, entre el humo de cigarrillos y el gusto por la palabra poética.

José Malavé nace en Cumaná (1958), donde realiza su formación educativa y literaria, graduándose en la Universidad de Oriente como licenciado en Educación, mención Castellano y Literatura. Posteriormente realiza estudios de postgrado, en la Universidad de Carabobo, obteniendo la Maestría en Literatura Venezolana.

Desde 1992 inició como docente-investigador en la Universidad de Oriente, adscrito al Departamento de Filosofía y Letras de la Escuela de Humanidades y Educación, hasta su jubilación, en 2019.

Su trabajo de investigación en el campo de la poesía centra su atención en las obras de los poetas venezolanos, Rafael Cadenas, Armando Rojas Guardia y Hanni Ossott.

Poeta, ensayista, investigador y crítico literario, además de promotor cultural y difusor del cine de autor. Tiene publicados los libros de poemas, Breviario de sombras, 1991; Memorioso amor, 1999; Oculta y próxima, 2005.

De su producción poética, presentamos el siguiente texto.

Pasos perdidos

En la tropezada avenida

un hombre apartado

pespunta la suela de unos zapatos

Allí está

en su oficio

silencioso sin alardes

Cose la superficie terrenal

que otro hombre como él

calzará para borrar

el paso

quizás en la misma avenida

sobre el mismo caos

(a Moraima Rojas, Neneka Pelayo y Álida Velásquez)

![[Img #46306]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/4275_itfpj19.jpg)

Juan Guerrero: Acaso en tu primer libro publicado, Breviario de sombras, ya aparecen los temas fundamentales que abordas: la noche, las cosas, los ecos, la ciudad y las sombras. Yo agregaría a ellos, el silencio. Porque tus textos fundamentales se rigen por el silencio, como voz íntima, de hondura ancestral. ¿Qué pudieras indicarnos sobre ello?

José Malavé: Creo que tienes razón. Ya en el primer libro se apuntan los temas-motivos de mi escritura poética, e incluso ensayística (y de mi vida, quizás). Esos motivos (leitmotiv, le dicen en la teoría) o arquetipos, en la psicología profunda, vuelven a aparecer en mi segundo libro y en los inéditos.

El silencio es uno de mis temas existenciales, diría. Todavía tengo pendiente darle término a un largo trabajo investigativo sobre ese tema en la literatura, y particularmente en la poesía; lo que pasa es que es un tema sumamente complejo. Mi poesía ha estado muy influida por las lecturas de poesía de origen oriental (sobre todo del taoísmo y el budismo zen), o de autores con esa influencia: Rafael Cadenas –el maestro-, Porchia, Juarroz, entre otros. Y la misma concepción personal de la palabra poética en mí tiene o busca el temple del silencio, o de la palabra esencial.

Así parece. Sin embargo, la huella ramosucreana (-en referencia al poeta José Antonio Ramos Sucre, 1890-1930) está muy presente cuando abordas ‘la ciudad’ y sus sombras. Hay una presencia indudable, por ejemplo, en este verso: “La ciudad escribe su lenta trashumancia de siglos en el zócalo móvil de los sueños”. Es la referencia en el brillo de nácar que ilumina un discurso intimista. ¿Lo continúas conservando en tus otros textos?

La huella de Ramos Sucre en mí es insoslayable, tanto la de su obra como la relación afectiva con su memoria, su casa… Creo que mi figuración íntima de la ciudad, concretamente Cumaná, como motivo encuentra en varios poemas de Ramos Sucre una resonancia que podría denominarse ‘sincrónica’ (por lo que Jung llamaba ‘sincronicidad’), es decir, una suerte de identificación o coincidencia en lo otro de lo que nos habita o inquieta, aunque sea a años y kilómetros de distancia. Amo el poema ‘La ciudad’ de Ramos Sucre: “Yo vivía en una ciudad infeliz, dividida por un río tardo, encaminado al ocaso”. ¡Insuperable!

Es un poco difícil afirmar para el propio autor ciertos caracteres de su poesía, pero creo que sí se mantiene, aunque quizás con menos adornos retóricos. En estos días publiqué un poema en Steemit que entre sus versos, dice: “A lo lejos la ciudad como un espejismo, entre nubes incendiadas, con sus migrantes aves y su permanencia callada”.

En tu poesía se siente y es brisa marina, sal en la orilla de tus textos, eso salobre que reseca. Es por tanto, una poesía de la esencialidad sobre el discurso del silencio, de la íntima palabra que se ampara en sí misma. ¿Crees estar construyendo un discurso poético único y particular en la poesía venezolana de este siglo?

Gracias por tu apreciación tan puntual y generosa. No creo que mi poesía inaugure ningún discurso único en la poesía venezolana. Se inscribe, con sus peculiaridades, en lo hecho por otros (como ya dije, salvando las distancias). Eugenio Montejo, Antonio Trujillo, en un sentido; en otro, quizás más hacia Cadenas, Rojas Guardia, Silva Estrada, Antonia Palacios… En fin, como diría Bloom, la “angustia de las influencias”, y añadiría de las coincidencias.

Lejos está en mí la idea de un discurso único; es más, me resulta inconcebible desde mi modesta y limitada obra poética.

Siguiendo la línea de la anterior respuesta. ¿Formaste o formas parte de algún movimiento o grupo literario?

En Cumaná, donde me formé e hice mi vida en todos los sentidos, y continúo viviendo, no hubo, en el carácter estricto, grupos literarios. Sí existió una ‘generación’, por darle un nombre, que tiene en común una cercana edad, ciertos espacios de experiencia (formación, encuentro intelectual y vital, por ejemplo, la Casa Ramos Sucre), pero la obra que han publicado tiene poco en común.

Me refiero a una generación a la que pertenezco, donde se hallarían Rubi Guerra, Oswaldo Acevedo, de los que hemos dejado una obra escrita.

José, en tu vida cultural y literaria, tienes una fructífera experiencia con la promoción cultural en Cumaná, como difusor del cine en súper 8, como coordinador de actividades literarias en la Casa Ramos Sucre, como académico en literatura por la Universidad de Oriente, y también como ensayista en literatura. ¿Cómo haces para atender todas esas actividades? ¿Interfieren en tu creación como hacedor de la palabra poética o se complementan?

Ya no hago tantas actividades como hace unos años; incluso hace un mes me aprobaron mi jubilación en la universidad. Cuando llevaba a cabo todas esas actividades que señalas (por cierto, la difusión cinematográfica no era en súper 8 sino que el cineclub que dirigía se llamaba ‘Ocho y medio’, como el film de Fellini), se complementaban, no entorpecían mi labor creativa como poeta o de investigación. Creo que más bien la enriquecían.

Me gustaría que nos indicaras en qué proyectos, bien de poesía o ensayo, estás trabajando. ¿Es posible hacerlo en un país tan anormal?

Confieso que no tengo proyectos estructurados actualmente, ni en poesía ni en ensayo, sólo inquietudes y propósitos o deseos. En poesía sigo escribiendo, a veces a saltos, con espacios largos de reposo, revisando o actualizando algunos textos inéditos o no.

Algo semejante hago en el campo del ensayo y la investigación, motivado sobre todo por la publicación digital en plataformas como Steemit. En este campo he seguido dos líneas: la que se relaciona con el estudio, revisión y difusión de las poéticas de la modernidad, desde el Romanticismo en adelante, y otra las poéticas particulares de autores hispanoamericanos, particularmente venezolanos (R. Cadenas, H. Ossott, A. Rojas Guardia, por ahora).

En verdad, es muy difícil llevar adelante una tarea intelectual constante, continua, paciente, motivada, ante tantos y graves problemas que confrontamos desde hace varios años en nuestro país, desde el casi nulo acceso a libros y revistas, pasando por la pobre conectividad, hasta las carencias para la cada vez más dura manutención económica. La tarea intelectual, parafraseando a Savater, es casi la tarea del héroe.

![[Img #46308]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3038_image-1.jpg)

Particularizando en tu trabajo, sé de tu interés casi obsesivo por la vida/obra de Leopardi. Influencia en tu poética y de estudio. ¿Sigues reflexionando su obra?

No, lamentablemente. Incluso tengo extraviados unos textos que escribí sobre o a partir de él; si mal no recuerdo, un ensayo y una recreación poética al estilo de sus diálogos (quizás buscando en viejos borradores pueda rescatar algo de eso).

Reconozco que llegué a Leopardi a través de Ramos Sucre (lo llama su semejante), y luego busqué y leí parte de su obra, la que estaba al acceso Me gustaría retomarlo en algún momento.

De tu vida académica en la Universidad de Oriente, ¿qué experiencia pudieras comentarnos sobre la promoción de la poesía en tus estudiantes? ¿leen poesía los jóvenes venezolanos?

En lo estrictamente académico, al haber sido profesor del área de literatura, tenía la ventaja de no sólo dictar asignaturas donde la poesía ocupaba un lugar central; como en Literatura Hispanoamericana I (según en pensum vigente), la literatura prehispánica, de la colonia (Sor Juana Inés de la Cruz) o Modernismo, o en Literatura Española III, con la Generación del ’98, la del ’27 y en adelante. En otras palabras, tuve la fortuna de no sólo deleitarme yo mismo estudiando y preparando los autores y sus textos, sino más, estimular la lectura e interpretación de ellos. Luego, en asignaturas electivas y en Cursos Especiales de Grado, pude proponer seminarios dedicados a temas generales (Poéticas de la Modernidad, Poesía Venezolana Contemporánea) o autores específicos, y eso generaba más posibilidades, pues eran grupos de estudiantes relativamente pequeños y más comprometidos, de modo que el trabajo con la poesía podía ser más dedicado y de mayor desarrollo.

En el campo de la Extensión, por muchos años desarrollé, junto con otros colegas y estudiantes, más a partir de la creación de nuestra Sala de Apoyo a la Formación Humanística (SAFOH), actividades muy diversas de promoción de la poesía, como lecturas (de poemas de los propios profesores, estudiantes o invitados extrauniversitarios), conferencias, homenajes a autores, talleres de creación o de lectura poética, etc.

La poesía escrita, nos guste o no, siempre será una actividad que de forma verdadera (honesta, sincera) será asumida por un grupo reducido. “La poesía debe ser hecha por todos” es un hermoso desiderátum del Conde de Lautréamont, que, probablemente, se cumplirá en una amplia mayoría sin necesariamente escribir poesía. No puedo quejarme de la receptividad que tuvo la poesía entre mis estudiantes y fuera de la universidad, en otras actividades que realizamos en la Casa Ramos Sucre. De esa dilatada experiencia quedan actuales escritores de poesía (o de cuento, ensayo), investigadores, pero sobre todo, lectores sensibles y prestos a la poesía. Me atrevería a decir que un buen número de los jóvenes venezolanos, pese a las enormes dificultades que confrontamos, son lectores (incluso amantes) de poesía.

Ya que hablamos de literatura, de lectura y su promoción en el ámbito académico, ¿leen literatura los profesores universitarios o sólo se dedican a repetir sus viejos libros de su estricta área de competencia?

No podría dar una respuesta general, pues no conozco mucho de la realidad de otras universidades. Sin embargo, de las referencias que tengo de las Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes y Universidad Católica Andrés Bello, o de similares (Universidad de Carabobo), tengo la prueba (por sus actos y producción) que muchos de ellos sí son lectores de literatura. En mi entorno, el Departamento de Filosofía y Letras del Núcleo-Sucre, sí tengo la experiencia y constancia directa de la dedicación a la lectura e investigación de la literatura de muchos de ellos, incluso de algunos especializados en el área de la lingüística, pero que han incursionado en trabajos literarios.

Con toda seguridad, como ocurre en otros campos de la experiencia y el saber, existirán otros que sólo se dedicarán a repetir, como señalas, y eso es verdaderamente lamentable y triste.

En este orden de ideas, ¿son los académicos y universitarios referencia y luz que orienten este descalabro donde nos mantiene este régimen que desprecia la creación y el saber?

Bajo la denominación de ‘académicos’ y ‘universitarios’ entra gente de cualquier ralea (puedo decirte, por ejemplo, que desde la década de los ‘80s., el Núcleo de Sucre está bajo el mando de un grupo de profesores que se autodenominó ‘Opción académica’, y fueron los que, del lado del chavizmo luego, contribuyeron, con acción u omisión, a destruir nuestro Núcleo). De modo que ambas palabras no definen mucho en estos tiempos, lamentablemente.

Quizás la verdadera alternativa esté en algunos universitarios, entre otros, que hayan demostrado, con su hacer y decir, una consciencia crítica y autocrítica (pues algunos con ciertas posiciones no han ayudado a encontrar opciones certeras, incluso han contribuido desde la otra cara del extremismo y el inmediatismo a lo contrario) frente a todo este descalabro.

En las universidades y sectores académicos, en particular, tendría que darse un debate amplio y a profundidad, no sólo sobre el destino del país, sino también, y muy particularmente, sobre la institución universitaria, su concepción y sus prácticas.

Volviendo al tema específico de la poesía. Me gustaría saber cómo fueron tus inicios en la poesía. ¿De dónde proviene tu vinculación con la literatura y la poesía?

Hurgando en los posibles orígenes, como en muchos casos, está la relación con las canciones, cuentos y poemas recitados por la madre y la abuela materna en la infancia. Luego, mi formación en la educación primaria y secundaria en un ‘colegio de curas’, como decía la gente (el desaparecido Colegio San José, de Cumaná). Donde maestros y profesores leían en voz alta y nos hacían leer de igual modo textos literarios.

Mi experiencia de adolescencia y parte de mi primera juventud cercana al catolicismo, que me hizo escucha y lector de los ricos textos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, y propició mi contacto con la música sacra y la llamada ‘clásica’. En el bachillerato (Liceo Pedro Arnal, de Cumaná), siendo ya un lector adelantado y comprador de libros (que entonces eran muy económicos), entré en convivencia con amigos condiscípulos con quienes compartía la inclinación por la literatura (entre ellos, Rubi Guerra y Oswaldo Acevedo). Y fue el inicio de la participación en talleres literarios, contactos con escritores que visitaban Cumaná, traídos por la Universidad de Oriente, y las primeras publicaciones en periódicos locales. Posteriormente, mis estudios de literatura en la universidad y la Casa Ramos Sucre.

Había comenzado a escribir poemas (o lo que quería que fueran) hacia los 16 años. Los talleres y el encuentro cercano e identificación con la obra de Cadenas, Montejo y Silva Estrada, fundamentalmente, me impulsó de modo definitivo a establecer ese lazo vital con la poesía.

Eres poeta y también ensayista, y haces crítica literaria. ¿Cómo haces para mantener ese equilibrio de reflexión, creación, y en las diferentes formas de escritura?

En realidad, no lo he racionalizado mucho. El poema se produce cuando la necesidad apremia (aunque a veces me dispongo a ‘escribir poesía’). En el ensayo sí me he propuesto unas líneas de trabajo que he tratado de llevar adelante; en la mayoría de los casos mis trabajos ensayísticos han estado relacionados con autores y sus obras, que tienen especial significado en mi vida intelectual.

A veces la crítica y el ensayo se mezclan, y abordo temas que se vinculan con asuntos de interés en la investigación literaria y estética en general, ligados a mi trabajo docente, como las poéticas de la modernidad, por ejemplo. Los rasgos creativos y reflexivos están más presentes en el poema y el ensayo; la crítica e investigación son más intelectual, cerebral.

![[Img #46307]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/7724_o1j2zd2.jpg)

¿Qué impresión tienes sobre la poesía actual venezolana donde prevalece la presencia de mujeres, tanto en la creación como en la difusión poética?

Lamentablemente no conozco en amplitud y profundidad la producción poética venezolana más reciente, bien por el difícil acceso a los libros publicados últimamente (no llegan a Cumaná y ya no puedo viajar a Caracas a comprar libros, como lo hacía con cierta frecuencia, o sus precios). Lo poco que conozco es gracias a lo que aparece publicado en algunas páginas literarias digitales. Hay una preponderancia de mujeres, y eso me parece un rasgo muy significativo y alentador.

De las más recientes (unos 6 o más años), no he podido pasar de Gina Saraceni, Lena Yau, Kira Kariakin, Enza García, Graciela Yáñez, en libros publicados sobre todo por la editorial Oscar Todtmann. Sé que hay muchas más pero no las he leído más allá de algunos poemas sueltos. Las que nombro son poetas con voces muy singulares donde, como es de esperar, se expresan los temas particulares de la mujer, pero también temas como la escritura misma, la soledad, la ciudad, etc.

De los poetas quizás no tan recientes, me ha interesado la poesía de Hernán Zamora, Jairo Rojas, Francisco Catalano. Hay mucha producción poética de gran calidad y diversidad.

Por lo que observo, estás en una especie de ostracismo o aislamiento, ¿voluntario o por otras causas?

No, no estoy en un estado de aislamiento u ostracismo (aparte de mi situación de salud visual del momento). He estado activando en las iniciativas de lucha universitaria que hemos adelantado. Lo que ocurre es que la situación socioeconómica (individual, grupal, institucional), de una parte, y política y de inseguridad, de otra, han incidido en disminuir al máximo las actividades literarias y culturales de la ciudad, de las que siempre había hecho parte protagónica desde hace muchos años.

Por supuesto, los viajes fuera de Cumaná son casi imposibles para mí (y para muchos de mis amigos) desde hace un tiempo. Ahora bien, debo reconocer que siempre he acudido al fuero de la soledad.

Por lo visto, te salva la poesía de este inmenso campo de concentración, de esta ratonera llamada Venezuela. ¿Es así? ¿O la poesía sólo ilumina las noches de silencio y soledad a donde nos trata de arrinconar este régimen?

La poesía –aunque suena a frase trillada y un poco arrogante- me acompaña siempre, pues no sólo es el texto verbal; es también la visión que permite ‘des-cubrir’ el ser en el no-ser (según la definición de poiesis en El banquete de Platón), en lo oculto, lo ignorado, lo menor, lo ordinario, presente en todo lo que nos rodea.

La poesía, como ese custodio o morada del ser que es el lenguaje (Cadenas y Heidegger, dicen), puede ayudarme a revitalizar mi espíritu o reconcentrarme en él; no tengo aprensión con la soledad, el silencio, la tristeza, la nostalgia…, que son estados del alma o sentimientos que advienen sin permiso. Más que la poesía como ejercicio verbal en específico, la lectura en general y el cine, en lo posible, son momentos que nos ayudan en estos tiempos aciagos.

Desde tu experiencia en el hacer poético y literario, ¿tiene futuro un creador, un poeta en una sociedad tan dramáticamente condenada al aislamiento cultural, con censura y la constante amenaza del régimen contra quienes piensan diferente y son críticos y denuncian la violación de los derechos humanos?

A menudo me asalta la frase de Hölderlin en ‘Pan y vino’: “¿Para qué poetas en tiempos de penuria?”. Pero seguidamente dice: “ellos son como los sacerdotes sagrados del dios del vino, / los que fueron de un país a otro en noche sagrada”. Algo de esa consciencia precaria nos acompaña. Cuando supe hace años de lo vivido por el escritor húngaro, Imre Kertész (Premio Nobel de Literatura, 2002), testimoniado por él mismo, de cómo había logrado sobrevivir al régimen nazi, primero, y luego al stalinista, casi sin salir de casa, pensaba qué reciedumbre debe tener alguien así para soportar tanto y seguir escribiendo.

Un creador, escritor, poeta, tendrá sentido, quizás más, en una sociedad cerrada, autoritaria, totalitaria, como la nuestra, en tanto “voz que clama en el desierto”. Seguramente no es lo deseable ni lo ideal; todos quisiéramos tener las condiciones de vida material, de libertad y de oportunidades que como individuos de una sociedad moderna nos merecemos; en casos como los nuestros: poder escribir y publicar (y ser leídos, por tanto), acceder a los bienes culturales que queramos (libros, discos, videos, etc.), ir al cine, viajar, compartir una buena botella de vino… Casi todo eso en estos momentos nos está negado.

Sobrevivimos, resistimos con dignidad, sin abandonar la palabra, nuestra sensibilidad… Así lo pienso y asumo.

![[Img #46305]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/2283_670-image.jpg)

En su casa de Cumaná, José Malavé vivió varios años custodiado por la sombra de un inmenso árbol que adornaba el centro de su patio interior. Nos acercó el amor por la palabra poética, los amigos comunes y la vida del solitario Leopardi. –Visité Recanati y toqué la sábana en la cama donde dormía el poeta del “passero solitario”, le comenté alguna vez. También degusté el “verdicchio” de los viñedos que seguramente recorrió el gran poeta de la íntima melancolía.

De esas conversaciones, sea en la Casa Ramos Sucre o en bares de buena muerte, conservo en mi memoria la imagen de José Malavé, quien disfrutaba sus silencios, entre el humo de cigarrillos y el gusto por la palabra poética.

José Malavé nace en Cumaná (1958), donde realiza su formación educativa y literaria, graduándose en la Universidad de Oriente como licenciado en Educación, mención Castellano y Literatura. Posteriormente realiza estudios de postgrado, en la Universidad de Carabobo, obteniendo la Maestría en Literatura Venezolana.

Desde 1992 inició como docente-investigador en la Universidad de Oriente, adscrito al Departamento de Filosofía y Letras de la Escuela de Humanidades y Educación, hasta su jubilación, en 2019.

Su trabajo de investigación en el campo de la poesía centra su atención en las obras de los poetas venezolanos, Rafael Cadenas, Armando Rojas Guardia y Hanni Ossott.

Poeta, ensayista, investigador y crítico literario, además de promotor cultural y difusor del cine de autor. Tiene publicados los libros de poemas, Breviario de sombras, 1991; Memorioso amor, 1999; Oculta y próxima, 2005.

De su producción poética, presentamos el siguiente texto.

Pasos perdidos

En la tropezada avenida

un hombre apartado

pespunta la suela de unos zapatos

Allí está

en su oficio

silencioso sin alardes

Cose la superficie terrenal

que otro hombre como él

calzará para borrar

el paso

quizás en la misma avenida

sobre el mismo caos

(a Moraima Rojas, Neneka Pelayo y Álida Velásquez)

![[Img #46306]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/4275_itfpj19.jpg)

Juan Guerrero: Acaso en tu primer libro publicado, Breviario de sombras, ya aparecen los temas fundamentales que abordas: la noche, las cosas, los ecos, la ciudad y las sombras. Yo agregaría a ellos, el silencio. Porque tus textos fundamentales se rigen por el silencio, como voz íntima, de hondura ancestral. ¿Qué pudieras indicarnos sobre ello?

José Malavé: Creo que tienes razón. Ya en el primer libro se apuntan los temas-motivos de mi escritura poética, e incluso ensayística (y de mi vida, quizás). Esos motivos (leitmotiv, le dicen en la teoría) o arquetipos, en la psicología profunda, vuelven a aparecer en mi segundo libro y en los inéditos.

El silencio es uno de mis temas existenciales, diría. Todavía tengo pendiente darle término a un largo trabajo investigativo sobre ese tema en la literatura, y particularmente en la poesía; lo que pasa es que es un tema sumamente complejo. Mi poesía ha estado muy influida por las lecturas de poesía de origen oriental (sobre todo del taoísmo y el budismo zen), o de autores con esa influencia: Rafael Cadenas –el maestro-, Porchia, Juarroz, entre otros. Y la misma concepción personal de la palabra poética en mí tiene o busca el temple del silencio, o de la palabra esencial.

Así parece. Sin embargo, la huella ramosucreana (-en referencia al poeta José Antonio Ramos Sucre, 1890-1930) está muy presente cuando abordas ‘la ciudad’ y sus sombras. Hay una presencia indudable, por ejemplo, en este verso: “La ciudad escribe su lenta trashumancia de siglos en el zócalo móvil de los sueños”. Es la referencia en el brillo de nácar que ilumina un discurso intimista. ¿Lo continúas conservando en tus otros textos?

La huella de Ramos Sucre en mí es insoslayable, tanto la de su obra como la relación afectiva con su memoria, su casa… Creo que mi figuración íntima de la ciudad, concretamente Cumaná, como motivo encuentra en varios poemas de Ramos Sucre una resonancia que podría denominarse ‘sincrónica’ (por lo que Jung llamaba ‘sincronicidad’), es decir, una suerte de identificación o coincidencia en lo otro de lo que nos habita o inquieta, aunque sea a años y kilómetros de distancia. Amo el poema ‘La ciudad’ de Ramos Sucre: “Yo vivía en una ciudad infeliz, dividida por un río tardo, encaminado al ocaso”. ¡Insuperable!

Es un poco difícil afirmar para el propio autor ciertos caracteres de su poesía, pero creo que sí se mantiene, aunque quizás con menos adornos retóricos. En estos días publiqué un poema en Steemit que entre sus versos, dice: “A lo lejos la ciudad como un espejismo, entre nubes incendiadas, con sus migrantes aves y su permanencia callada”.

En tu poesía se siente y es brisa marina, sal en la orilla de tus textos, eso salobre que reseca. Es por tanto, una poesía de la esencialidad sobre el discurso del silencio, de la íntima palabra que se ampara en sí misma. ¿Crees estar construyendo un discurso poético único y particular en la poesía venezolana de este siglo?

Gracias por tu apreciación tan puntual y generosa. No creo que mi poesía inaugure ningún discurso único en la poesía venezolana. Se inscribe, con sus peculiaridades, en lo hecho por otros (como ya dije, salvando las distancias). Eugenio Montejo, Antonio Trujillo, en un sentido; en otro, quizás más hacia Cadenas, Rojas Guardia, Silva Estrada, Antonia Palacios… En fin, como diría Bloom, la “angustia de las influencias”, y añadiría de las coincidencias.

Lejos está en mí la idea de un discurso único; es más, me resulta inconcebible desde mi modesta y limitada obra poética.

Siguiendo la línea de la anterior respuesta. ¿Formaste o formas parte de algún movimiento o grupo literario?

En Cumaná, donde me formé e hice mi vida en todos los sentidos, y continúo viviendo, no hubo, en el carácter estricto, grupos literarios. Sí existió una ‘generación’, por darle un nombre, que tiene en común una cercana edad, ciertos espacios de experiencia (formación, encuentro intelectual y vital, por ejemplo, la Casa Ramos Sucre), pero la obra que han publicado tiene poco en común.

Me refiero a una generación a la que pertenezco, donde se hallarían Rubi Guerra, Oswaldo Acevedo, de los que hemos dejado una obra escrita.

José, en tu vida cultural y literaria, tienes una fructífera experiencia con la promoción cultural en Cumaná, como difusor del cine en súper 8, como coordinador de actividades literarias en la Casa Ramos Sucre, como académico en literatura por la Universidad de Oriente, y también como ensayista en literatura. ¿Cómo haces para atender todas esas actividades? ¿Interfieren en tu creación como hacedor de la palabra poética o se complementan?

Ya no hago tantas actividades como hace unos años; incluso hace un mes me aprobaron mi jubilación en la universidad. Cuando llevaba a cabo todas esas actividades que señalas (por cierto, la difusión cinematográfica no era en súper 8 sino que el cineclub que dirigía se llamaba ‘Ocho y medio’, como el film de Fellini), se complementaban, no entorpecían mi labor creativa como poeta o de investigación. Creo que más bien la enriquecían.

Me gustaría que nos indicaras en qué proyectos, bien de poesía o ensayo, estás trabajando. ¿Es posible hacerlo en un país tan anormal?

Confieso que no tengo proyectos estructurados actualmente, ni en poesía ni en ensayo, sólo inquietudes y propósitos o deseos. En poesía sigo escribiendo, a veces a saltos, con espacios largos de reposo, revisando o actualizando algunos textos inéditos o no.

Algo semejante hago en el campo del ensayo y la investigación, motivado sobre todo por la publicación digital en plataformas como Steemit. En este campo he seguido dos líneas: la que se relaciona con el estudio, revisión y difusión de las poéticas de la modernidad, desde el Romanticismo en adelante, y otra las poéticas particulares de autores hispanoamericanos, particularmente venezolanos (R. Cadenas, H. Ossott, A. Rojas Guardia, por ahora).

En verdad, es muy difícil llevar adelante una tarea intelectual constante, continua, paciente, motivada, ante tantos y graves problemas que confrontamos desde hace varios años en nuestro país, desde el casi nulo acceso a libros y revistas, pasando por la pobre conectividad, hasta las carencias para la cada vez más dura manutención económica. La tarea intelectual, parafraseando a Savater, es casi la tarea del héroe.

![[Img #46308]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3038_image-1.jpg)

Particularizando en tu trabajo, sé de tu interés casi obsesivo por la vida/obra de Leopardi. Influencia en tu poética y de estudio. ¿Sigues reflexionando su obra?

No, lamentablemente. Incluso tengo extraviados unos textos que escribí sobre o a partir de él; si mal no recuerdo, un ensayo y una recreación poética al estilo de sus diálogos (quizás buscando en viejos borradores pueda rescatar algo de eso).

Reconozco que llegué a Leopardi a través de Ramos Sucre (lo llama su semejante), y luego busqué y leí parte de su obra, la que estaba al acceso Me gustaría retomarlo en algún momento.

De tu vida académica en la Universidad de Oriente, ¿qué experiencia pudieras comentarnos sobre la promoción de la poesía en tus estudiantes? ¿leen poesía los jóvenes venezolanos?

En lo estrictamente académico, al haber sido profesor del área de literatura, tenía la ventaja de no sólo dictar asignaturas donde la poesía ocupaba un lugar central; como en Literatura Hispanoamericana I (según en pensum vigente), la literatura prehispánica, de la colonia (Sor Juana Inés de la Cruz) o Modernismo, o en Literatura Española III, con la Generación del ’98, la del ’27 y en adelante. En otras palabras, tuve la fortuna de no sólo deleitarme yo mismo estudiando y preparando los autores y sus textos, sino más, estimular la lectura e interpretación de ellos. Luego, en asignaturas electivas y en Cursos Especiales de Grado, pude proponer seminarios dedicados a temas generales (Poéticas de la Modernidad, Poesía Venezolana Contemporánea) o autores específicos, y eso generaba más posibilidades, pues eran grupos de estudiantes relativamente pequeños y más comprometidos, de modo que el trabajo con la poesía podía ser más dedicado y de mayor desarrollo.

En el campo de la Extensión, por muchos años desarrollé, junto con otros colegas y estudiantes, más a partir de la creación de nuestra Sala de Apoyo a la Formación Humanística (SAFOH), actividades muy diversas de promoción de la poesía, como lecturas (de poemas de los propios profesores, estudiantes o invitados extrauniversitarios), conferencias, homenajes a autores, talleres de creación o de lectura poética, etc.

La poesía escrita, nos guste o no, siempre será una actividad que de forma verdadera (honesta, sincera) será asumida por un grupo reducido. “La poesía debe ser hecha por todos” es un hermoso desiderátum del Conde de Lautréamont, que, probablemente, se cumplirá en una amplia mayoría sin necesariamente escribir poesía. No puedo quejarme de la receptividad que tuvo la poesía entre mis estudiantes y fuera de la universidad, en otras actividades que realizamos en la Casa Ramos Sucre. De esa dilatada experiencia quedan actuales escritores de poesía (o de cuento, ensayo), investigadores, pero sobre todo, lectores sensibles y prestos a la poesía. Me atrevería a decir que un buen número de los jóvenes venezolanos, pese a las enormes dificultades que confrontamos, son lectores (incluso amantes) de poesía.

Ya que hablamos de literatura, de lectura y su promoción en el ámbito académico, ¿leen literatura los profesores universitarios o sólo se dedican a repetir sus viejos libros de su estricta área de competencia?

No podría dar una respuesta general, pues no conozco mucho de la realidad de otras universidades. Sin embargo, de las referencias que tengo de las Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes y Universidad Católica Andrés Bello, o de similares (Universidad de Carabobo), tengo la prueba (por sus actos y producción) que muchos de ellos sí son lectores de literatura. En mi entorno, el Departamento de Filosofía y Letras del Núcleo-Sucre, sí tengo la experiencia y constancia directa de la dedicación a la lectura e investigación de la literatura de muchos de ellos, incluso de algunos especializados en el área de la lingüística, pero que han incursionado en trabajos literarios.

Con toda seguridad, como ocurre en otros campos de la experiencia y el saber, existirán otros que sólo se dedicarán a repetir, como señalas, y eso es verdaderamente lamentable y triste.

En este orden de ideas, ¿son los académicos y universitarios referencia y luz que orienten este descalabro donde nos mantiene este régimen que desprecia la creación y el saber?

Bajo la denominación de ‘académicos’ y ‘universitarios’ entra gente de cualquier ralea (puedo decirte, por ejemplo, que desde la década de los ‘80s., el Núcleo de Sucre está bajo el mando de un grupo de profesores que se autodenominó ‘Opción académica’, y fueron los que, del lado del chavizmo luego, contribuyeron, con acción u omisión, a destruir nuestro Núcleo). De modo que ambas palabras no definen mucho en estos tiempos, lamentablemente.

Quizás la verdadera alternativa esté en algunos universitarios, entre otros, que hayan demostrado, con su hacer y decir, una consciencia crítica y autocrítica (pues algunos con ciertas posiciones no han ayudado a encontrar opciones certeras, incluso han contribuido desde la otra cara del extremismo y el inmediatismo a lo contrario) frente a todo este descalabro.

En las universidades y sectores académicos, en particular, tendría que darse un debate amplio y a profundidad, no sólo sobre el destino del país, sino también, y muy particularmente, sobre la institución universitaria, su concepción y sus prácticas.

Volviendo al tema específico de la poesía. Me gustaría saber cómo fueron tus inicios en la poesía. ¿De dónde proviene tu vinculación con la literatura y la poesía?

Hurgando en los posibles orígenes, como en muchos casos, está la relación con las canciones, cuentos y poemas recitados por la madre y la abuela materna en la infancia. Luego, mi formación en la educación primaria y secundaria en un ‘colegio de curas’, como decía la gente (el desaparecido Colegio San José, de Cumaná). Donde maestros y profesores leían en voz alta y nos hacían leer de igual modo textos literarios.

Mi experiencia de adolescencia y parte de mi primera juventud cercana al catolicismo, que me hizo escucha y lector de los ricos textos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, y propició mi contacto con la música sacra y la llamada ‘clásica’. En el bachillerato (Liceo Pedro Arnal, de Cumaná), siendo ya un lector adelantado y comprador de libros (que entonces eran muy económicos), entré en convivencia con amigos condiscípulos con quienes compartía la inclinación por la literatura (entre ellos, Rubi Guerra y Oswaldo Acevedo). Y fue el inicio de la participación en talleres literarios, contactos con escritores que visitaban Cumaná, traídos por la Universidad de Oriente, y las primeras publicaciones en periódicos locales. Posteriormente, mis estudios de literatura en la universidad y la Casa Ramos Sucre.

Había comenzado a escribir poemas (o lo que quería que fueran) hacia los 16 años. Los talleres y el encuentro cercano e identificación con la obra de Cadenas, Montejo y Silva Estrada, fundamentalmente, me impulsó de modo definitivo a establecer ese lazo vital con la poesía.

Eres poeta y también ensayista, y haces crítica literaria. ¿Cómo haces para mantener ese equilibrio de reflexión, creación, y en las diferentes formas de escritura?

En realidad, no lo he racionalizado mucho. El poema se produce cuando la necesidad apremia (aunque a veces me dispongo a ‘escribir poesía’). En el ensayo sí me he propuesto unas líneas de trabajo que he tratado de llevar adelante; en la mayoría de los casos mis trabajos ensayísticos han estado relacionados con autores y sus obras, que tienen especial significado en mi vida intelectual.

A veces la crítica y el ensayo se mezclan, y abordo temas que se vinculan con asuntos de interés en la investigación literaria y estética en general, ligados a mi trabajo docente, como las poéticas de la modernidad, por ejemplo. Los rasgos creativos y reflexivos están más presentes en el poema y el ensayo; la crítica e investigación son más intelectual, cerebral.

![[Img #46307]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/7724_o1j2zd2.jpg)

¿Qué impresión tienes sobre la poesía actual venezolana donde prevalece la presencia de mujeres, tanto en la creación como en la difusión poética?

Lamentablemente no conozco en amplitud y profundidad la producción poética venezolana más reciente, bien por el difícil acceso a los libros publicados últimamente (no llegan a Cumaná y ya no puedo viajar a Caracas a comprar libros, como lo hacía con cierta frecuencia, o sus precios). Lo poco que conozco es gracias a lo que aparece publicado en algunas páginas literarias digitales. Hay una preponderancia de mujeres, y eso me parece un rasgo muy significativo y alentador.

De las más recientes (unos 6 o más años), no he podido pasar de Gina Saraceni, Lena Yau, Kira Kariakin, Enza García, Graciela Yáñez, en libros publicados sobre todo por la editorial Oscar Todtmann. Sé que hay muchas más pero no las he leído más allá de algunos poemas sueltos. Las que nombro son poetas con voces muy singulares donde, como es de esperar, se expresan los temas particulares de la mujer, pero también temas como la escritura misma, la soledad, la ciudad, etc.

De los poetas quizás no tan recientes, me ha interesado la poesía de Hernán Zamora, Jairo Rojas, Francisco Catalano. Hay mucha producción poética de gran calidad y diversidad.

Por lo que observo, estás en una especie de ostracismo o aislamiento, ¿voluntario o por otras causas?

No, no estoy en un estado de aislamiento u ostracismo (aparte de mi situación de salud visual del momento). He estado activando en las iniciativas de lucha universitaria que hemos adelantado. Lo que ocurre es que la situación socioeconómica (individual, grupal, institucional), de una parte, y política y de inseguridad, de otra, han incidido en disminuir al máximo las actividades literarias y culturales de la ciudad, de las que siempre había hecho parte protagónica desde hace muchos años.

Por supuesto, los viajes fuera de Cumaná son casi imposibles para mí (y para muchos de mis amigos) desde hace un tiempo. Ahora bien, debo reconocer que siempre he acudido al fuero de la soledad.

Por lo visto, te salva la poesía de este inmenso campo de concentración, de esta ratonera llamada Venezuela. ¿Es así? ¿O la poesía sólo ilumina las noches de silencio y soledad a donde nos trata de arrinconar este régimen?

La poesía –aunque suena a frase trillada y un poco arrogante- me acompaña siempre, pues no sólo es el texto verbal; es también la visión que permite ‘des-cubrir’ el ser en el no-ser (según la definición de poiesis en El banquete de Platón), en lo oculto, lo ignorado, lo menor, lo ordinario, presente en todo lo que nos rodea.

La poesía, como ese custodio o morada del ser que es el lenguaje (Cadenas y Heidegger, dicen), puede ayudarme a revitalizar mi espíritu o reconcentrarme en él; no tengo aprensión con la soledad, el silencio, la tristeza, la nostalgia…, que son estados del alma o sentimientos que advienen sin permiso. Más que la poesía como ejercicio verbal en específico, la lectura en general y el cine, en lo posible, son momentos que nos ayudan en estos tiempos aciagos.

Desde tu experiencia en el hacer poético y literario, ¿tiene futuro un creador, un poeta en una sociedad tan dramáticamente condenada al aislamiento cultural, con censura y la constante amenaza del régimen contra quienes piensan diferente y son críticos y denuncian la violación de los derechos humanos?

A menudo me asalta la frase de Hölderlin en ‘Pan y vino’: “¿Para qué poetas en tiempos de penuria?”. Pero seguidamente dice: “ellos son como los sacerdotes sagrados del dios del vino, / los que fueron de un país a otro en noche sagrada”. Algo de esa consciencia precaria nos acompaña. Cuando supe hace años de lo vivido por el escritor húngaro, Imre Kertész (Premio Nobel de Literatura, 2002), testimoniado por él mismo, de cómo había logrado sobrevivir al régimen nazi, primero, y luego al stalinista, casi sin salir de casa, pensaba qué reciedumbre debe tener alguien así para soportar tanto y seguir escribiendo.

Un creador, escritor, poeta, tendrá sentido, quizás más, en una sociedad cerrada, autoritaria, totalitaria, como la nuestra, en tanto “voz que clama en el desierto”. Seguramente no es lo deseable ni lo ideal; todos quisiéramos tener las condiciones de vida material, de libertad y de oportunidades que como individuos de una sociedad moderna nos merecemos; en casos como los nuestros: poder escribir y publicar (y ser leídos, por tanto), acceder a los bienes culturales que queramos (libros, discos, videos, etc.), ir al cine, viajar, compartir una buena botella de vino… Casi todo eso en estos momentos nos está negado.

Sobrevivimos, resistimos con dignidad, sin abandonar la palabra, nuestra sensibilidad… Así lo pienso y asumo.