ENTREVISTA / José Cereijo, poeta

"Todavía siguen pesando los prejuicios ideológicos sobre la poesía de Panero, pero no tanto"

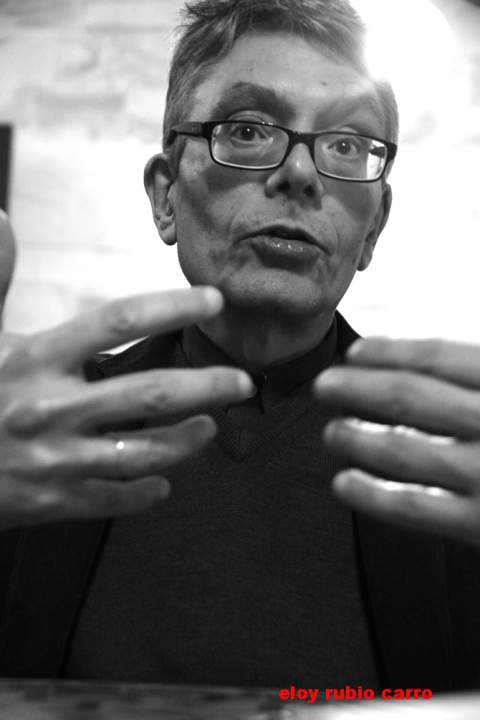

Este viernes el poeta gallego José Cereijo protagonizó 'Tardes de Autor', invitado por la Concejalía de Cultura de Astorga. En el ciclo literario dirigido por Luis Miguel Suárez, Cereijo recitó poemas y leyó cuentos de sus libros. Astorga Redacción no podía pasar sin hacerle esta entrevista.

![[Img #48077]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/152__dsc0110.jpg)

Eloy Rubio Carro: Decía Quevedo de ‘La culta latiniparla’ que era más conocida por sus circunloquios que por sus moños. José Cereijo es más conocido en Astorga por su Antología de Panero que por sus propias obras ¿Cuáles son estas y dónde se le sitúa a usted en la poesía española?

José Cereijo: Yo tengo publicados cinco libros de poesía hasta la fecha, hay un sexto en ciernes. Los tres últimos los ha publicado la ‘Editorial Pretextos’. Tengo también libros de otros géneros, un libro de relatos, otro de recopilación de artículos de tema literario y artístico. Pero digamos que el centro de mi actividad es y ha sido siempre la poesía.

Lo de que dónde se me podría encuadrar, eso es más bien cosa de los críticos. Yo me veo cerca, en algunas cosas, no en todas, -porque con el tiempo uno va desarrollando un estilo personal, y si no, no va muy bien la cosa-, me podría identificar con lo que se llamó la generación de los 80, cuyos representantes más conocidos serían Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Carlos Marzal, Vicente Gallego…, una línea que, reaccionando contra la poesía más conocida de los años 70, la de los Novísimos, -que era una poesía de base irracionalista, deuda de la vanguardia-, vuelven a una poesía más cercana. Lenguaje normal, digamos.

Se ha dicho de usted que es un poeta coloquial ¿En qué consiste esto? ¿Es acaso este tipo de poesía una poesía especial para los que no leen poesía?

La poesía no puede ser del todo coloquial en el sentido de que en lo que hablamos hay muchas repeticiones, y otras cosas que por escrito no caben. Yo pretendía que lo que escribiera en poesía no se distanciara demasiado del lenguaje usual porque lo contrario me parece que artificializa demasiado el poema, hace que quién lea este deteniéndose cada momento para ver qué significa que por qué se ha dicho esto o aquello. Y yo pienso que eso va en contra del fluir natural de la emoción que debe de ser el centro de la poesía. Mucho antes de que se hablara de este grupo y de que yo tuviera noticias de esos poetas, lo que a mí me tentaba ya era hacer una poesía que no interrumpiera, a la hora de ser escrita o leída, el flujo de la emoción natural. El adjetivo ‘coloquial’ es un poco engañoso porque puede hacer pensar que uno rebaja voluntariamente el nivel de lo que dice para ponerlo a la altura del lenguaje de la calle, y tampoco se trata exactamente de eso. No porque el lenguaje de la calle no tenga su interés, yo lo que pretendía no era tanto hablar un lenguaje especializado, pero el de la calle es un lenguaje efímero. Yo pretendía un lenguaje que no distanciándose, no llamando la atención sobre sí, pudiera tener un poco más de permanencia. Pero si trato de estar más cerca del lenguaje de todos los días que de un lenguaje muy artificializado.

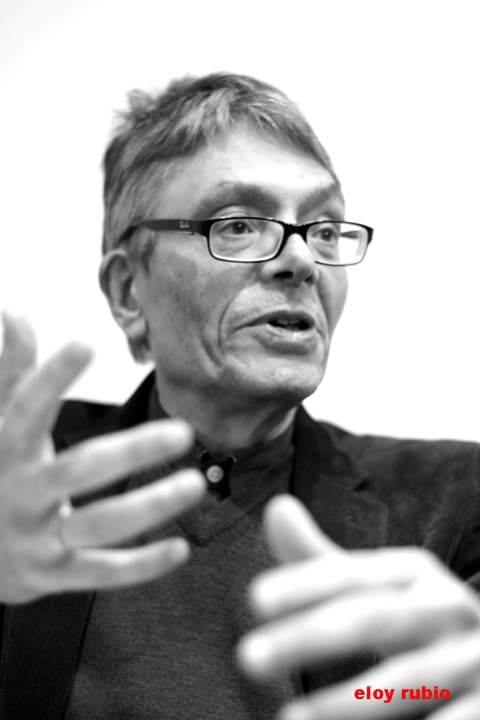

También se consideran características de sus poemas la precisión y la naturalidad. De serenidad estoica se ha calificado su actitud ante la muerte ¿Qué significa todo esto?

Con respecto a la precisión, a mí me parece que en poesía, teniendo en cuenta que normalmente lo que tienes que decir se dice en pocas palabras o en unos pocos versos, hay que decir con mucha exactitud lo que pretendes. En ese sentido hay una anécdota de Juan Ramón Jiménez cuando cuenta de unos poetas que habían ido a verle a su casa y Juan Ramón les dice: "hay que procurar buscar siempre la palabra exacta", y uno de ellos le responde: "bueno, es que nosotros no queremos buscar la palabra exacta, sino la aproximada", y Juan Ramón le responde: "ah, es que esa también hay que buscarla". Exacto, uno no puede conformarse con aproximaciones a no ser que sean aproximaciones muy deliberadas. Uno tiene que procurar decir con exactitud lo que quiere decir porque es poco el espacio que se pose en un poema.

![[Img #48073]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/5620__dsc0032.jpg)

El silencio, el olvido son temas que se repiten en sus escritos. Por ejemplo su epitafio en ‘Música para sueños’ dice así: “Ese que yace aquí no supo más del mundo / que tú, que vas leyendo. / En medio de la niebla / de los dioses lejanos, acaso hasta no ser, /se apagaron sus días.” Pero hablar del silencio no es poesía del silencio ¿o sí?

Lo que se ha llamado específicamente poesía del silencio es una cosa distinta de lo que yo hago. Consiste en que con muy pocas frases, sin ilación muchas veces clara, tratar de sugerir una serie de cosas. En mi caso el transcurso del poema está más ligado, se asemeja más a lo narrativo. Casi todos mis poemas de alguna manera cuentan algo, una historia, una emoción, lo que sea; pero del principio hasta el final algo se va desarrollando, cosa que no ocurre en la poesía del silencio que está hecha más de fogonazos. Desde mi punto de vista me parece que tiene más sentido, aunque sé que hay otras posibilidades, y muchas son muy valiosas. La poesía digamos tiene muchas casas posibles. Pero desde mi punto de vista el hacer una poesía de imágenes no enteramente ligadas entre sí mediante flashes, tiene el riesgo de que cada imagen, que puede ser más o menos memorable de por sí, no terminen por formar un discurso ligado, no construyan un poema, y a mí me parece que es importante que el poema sea una construcción. Una de las cosas que tienen que pasar en arte, es que se pueden volcar tantas emociones personales como se quiera, pero el resultado tiene que sostenerse por sí mismo, tiene que ser algo como una escultura, algo fuera de nosotros, que se sostiene fuera de nosotros. Y a mí me parece que eso se consigue mejor con un discurso más ligado.

No sabemos cómo calla la poesía en la ‘Poesía del silencio’, pero ¿podría decirnos como se expresa ese silencio ahí?

Lo del silencio es, por decirlo así, un límite al que uno tiende en el sentido de que el poema y los míos, que además no son largos, como tienen pocas palabras, pocas frases, pocos versos, para que realmente tenga sentido no tiene que acabarse después del punto final, tiene que haber una resonancia, tiene que quedar resonando dentro del lector, y si no es un fracaso como poema. Es decir, que el silencio tiene sentido en poesía cuando está cargado de sentido y de emoción. Para conseguir eso se requiere antes del uso de las palabras. Pero al mismo tiempo, el silencio es como una especie de límite que te enseña que no debes malgastar las palabras haciendo un poema para decir por el megáfono, tienen que ser unas palabras que no sean demasiado distintas de ese silencio al que van, que no lo rompan excesivamente, sino que de alguna manera puedan formar parte también de de esa emoción que, a fin de cuentas, es lo que se busca en el poema, o al menos lo que busco yo

Sería algo como el silencio en la música entonces.

Sí, en cierto modo el silencio en la música también ayuda a construirla, forma parte de ella y de hecho la buena administración de silencio en la música es parte elemental de la enseñanza de la música. Sí, pero ese silencio solo funciona por relación a los sonidos anteriores y posteriores,es una parte del silencio que podríamos llamar sonido blanco. Es una tecla blanca, una tecla que no suena pero hace que solo tenga sentido ese sonido en relación con los demás. Con el silencio pasa un poco eso, porque es un elemento de la poesía que determina cuándo se termina un verso o una frase, que eso no sea un corte arbitrario sino que tenga un sentido y por otra parte eso otro que hace que el poema se encamine al silencio. Cuando se termina un poema, si funciona, si está hecho como tiene que estar hecho, debe de terminarse en las palabras, pero no debe de terminarse la resonancia de las palabras.

![[Img #48074]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/1589__dsc0067.jpg)

¿Cómo entender eso de que “somos para la muerte”?: “Todo para la muerte, que me ha querido tanto.” ¿Habríamos de concluir al modo lorquiano: “que el tiempo nos encuentre destrozados”?

Lo de ‘Ser para la muerte’ en realidad es una expresión de Heidegger muy conocida. Si uno no es creyente, no espera que vaya a haber una continuidad. La muerte es lo que corona la vida y lo que de alguna manera establece el sentido último, porque no hay nada ya más allá. En realidad el agnosticismo que profeso no es una negación absoluta. El agnóstico lo que dice es, 'bueno, no sé lo que hay más allá'. El ateo dice, no. A mí eso me parece una especie de arrogancia, como dice Shakespeare en el Hamlet: “la muerte es un país al que nadie ha ido y ha vuelto para poder contarnos lo que pasa.” Entonces, dar por seguro lo que hay más allá, me parece un poco arrogante. Lo que sí es un hecho, es que de tejas abajo la muerte es el fin al que nos encaminamos todos. Y si ese es el fin podría ser también una finalidad, debe de ser algo que de alguna manera oriente el sentido que ha de tener la propia vida, si es que ha de tener un sentido. Lo tenga o no fuera de nosotros, debemos de alguna manera fabricarlo aunque no fuera simplemente una acumulación de instantes, sino una referencia que tenga un sentido.

En 2003 publica su libro 'La amistad silenciosa de la Luna’, libro de haikus. Se dice que el haiku está de moda entre otras cosas por su adaptación fácil al tuit, por la exaltación del instante. ¿No será el haiku como una especie de cajón de sastre de toda poesía telegráfica?

Bueno, tiene ese riesgo, y no te digo que muchas veces no ocurra. Pero a mí no me importaría en un momento dado seguir una moda, si esa moda me parece que tiene algo valioso. En mi caso no fue así porque cuando publico ese libro todavía no habían empezado a publicarse haikus de modo habitual. Cuando terminé mi libro solo conocía en ese momento un libro de Carlos Pujol que se titula 'Hai-kais del abanico japonés’ y por las fechas por las que yo estaba escribiendo mi propio libro tuve noticias de que acababa de publicarse un libro de haikus de Mario Benedetti. Alrededor de 1990 más o menos había leído un libro de haikus japoneses clásicos, ‘Haikus inmortales’ se titulaba. Me fascina ese tipo de poesía porque yo hasta entonces conocía poesía breve en la tradición, digamos, culta occidental, el epigrama clásico. Por otra parte la copla popular, en el caso de la española, la más conocida es la copla flamenca, pero en ambos casos tienen un sentido conclusivo. Dicen una cosa y la dicen hasta el final. Por ejemplo, una copla flamenca que le gustaba mucho a Félix Grande dice: "Dijo la lengua al suspiro / Échate a buscar palabras que digan lo que yo digo". Eso está muy bien, pero se termina ahí. Tiene un final claro. El haiku, a pesar de ser un poema brevísimo, mantiene abierto y en suspenso el final teniendo la posibilidad de quedar resonando después. De que no fuera un punto final conclusivo me llamó muchísimo la atención hasta el punto de prometerme a mí mismo que alguna vez probaría esa forma. Tardé como 10 años, el libro realmente se escribió entre 1999 y 2000, pues necesito que los estímulos maduren durante mucho tiempo hasta que me siento en condiciones, hasta que siento que eso lo he hecho realmente mío, y ya puedo hablar a partir de una voz propia. Y eso en mi caso lleva siempre tiempo.

En los centros escolares, en los IES, la literatura está postergada a favor de los análisis lingüísticos. La poesía ni existe. Los jóvenes no leen apenas poesía, a lo más esa enamoradiza y anoréxica de Defrends. ¿Qué porvenir le espera a la poesía con estas mimbres?

La poesía siempre ha sido algo minoritario. Cuando yo empecé a leer poesía fue de un modo colateral. La lectura fue en mí desde siempre. Aprendí a leer a los 3 años y desde entonces no he dejado de hacerlo. Leía fundamentalmente prosa. La poesía fue viniendo poco a poco hasta el punto de que yo ya escribía poesía mientras seguía viendo la poesía como una actividad un poco marginal, un poco lateral. Lo que yo veía que la gente llamaba poesía, en este momento, era lo que nos habían enseñado en las aulas. A mí me parecía interesante y divertido, pero yo sabía que eso no era lo que yo quería hacer, lo que me interesaba. Entonces, siempre ha sido una actividad un poco marginal. Las tiradas de la poesía son minúsculas comparadas con las de la novela. El trabajo del poeta es una carrera de larga distancia. Si lo que uno hace realmente tiene un interés, una perdurabilidad posible, acabará por hacerse oír, por hacerse un hueco, pero eso puede tardar mucho tiempo.

Este fenómeno que dices de Defreds y otros no existía cuando yo empecé. Tiene mucho que ver con las redes sociales, sin las cuales no habría sido posible. Es el tipo de poesía que puede hacer un adolescente más o menos interesado por la poesía pero sin un conocimiento grande de ella. Y no lo digo solo en el sentido de la expresión, sino en el de que maneje emociones muy elementales, demasiado primarias para lo que uno con el tiempo va pidiendo a la poesía y a la propia vida. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no tenía estos cauces para manifestarse. Se ha hablado a veces de que eso es bueno porque puede conseguir que más gente se acerque a la poesía. Aunque a mí me parece bastante difícil que un oyente de David Bisbal llegue a ser oyente con el tiempo de Beethoven o de Mozart. Son demasiado distintos. Puede pasar en casos muy excepcionales, la norma nunca va a ser esa. El equivalente de la ‘Operación Triunfo’ en literatura y en concreto en poesía no existía y ahora existe. Pero lo que yo trato de hacer es distinto. Y de lo que yo he leído, que no ha sido mucho, de este tipo de poesía me parece que podría tener interés para mí como lector cuando yo tenía 15 años. Pero hace mucho tiempo de eso.

![[Img #48076]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/8654__dsc0047.jpg)

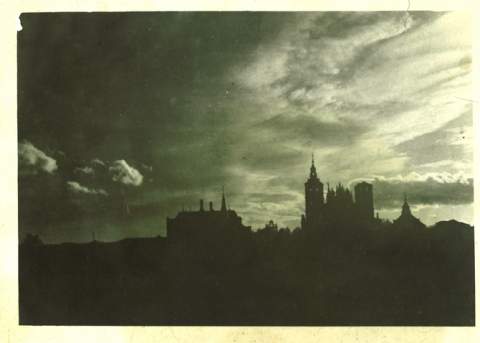

Es usted el responsable de una antología de la poesía de Leopoldo Panero, que se editó en 2009, coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta astorgano. Dice usted allí: "Leopoldo Panero es uno de nuestros mayores poetas de la posguerra, y su libro central, 'Escrito a cada instante', uno de los más grandes, a su vez, de la poesía de todo el siglo". ¿Todavía hoysiguen pesando los prejuicios ideológicos (y a veces también estéticos) sobre la poesía de Panero?

Sí, pero ya no tanto. Ya han pasado más de 10 años desde la fecha de edición de la antología, pero yo creo que todavía sucede. Panero todavía no ha encontrado la estimación que merece. Esa opinión de que la poesía de Panero en general y ‘Escrito a cada instante’ en particular es una de las grandes obras de la poesía española del siglo XX no es solo mía. Dámaso Alonso, por ejemplo, ya lo dijo en su momento, incluso algún poeta de generaciones posteriores como Claudio Rodríguez. Recuerdo que Andrés Trapiello, autor de una antología anterior a la mía, también lo decía. Me acuerdo ahora de un comentario de Claudio Rodríguez sobre la poesía de Panero que decía que ciertas cosas de él parecían tocadas por la mano de un ángel. Evidentemente se trata de un poeta muy fuera de lo corriente, en el nivel verdaderamente más alto de la poesía española. Eso que para mí es claro, todavía no es algo que haya encontrado una estimación general. Yo creo que en parte se debe a toda la historia de la Guerra Civil y lo que pasó después, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que eso con el tiempo se irá corrigiendo, pero el problema es que la Guerra Civil terminó hace tres cuartos de siglo y no parece tan remota como lo son las Guerras Carlistas; todavía sigue pesando.

¿Suscribe también las palabras de Dámaso Alonso cuando señala que la de Panero es la "poesía de mayor ternura humana que ha producido la literatura española moderna", como recuerda usted en su prólogo?

Sí, Dámaso Alonso creo que estaría pensando en la poesía a partir de su propia generación, porque en la Generación del 98, o en la generación intermedia, la de Juan Ramón Jiménez, hay dos poetas que no solo tienen una estatura semejante a la suya, sino que son referentes para él: Antonio Machado, en el caso del 98, y el propio Juan Ramón, en el caso de la generación posterior. Pero pensando a partir de la Generación del 27, el propio Dámaso Alonso nunca se atreve a decirlo claramente. El problema que tuvo, sobre todo en su primera etapa anterior a la Guerra Civil, la poesía de la Generación del 27 es que es una poesía muy culta y muy fría y Dámaso Alonso cuenta por alguna parte que aunque se sentía más o menos identificado con la poesía y los ideales de sus compañeros de generación, aparte de un primer libro que pública, tuvieron que pasar muchos años hasta que él se sintiera impulsado, hasta que se animó, hasta encontrar su propia voz con ‘Hijos de la ira’, por los años cuarenta. Y creo que eso tiene mucho que ver con que la poesía de Dámaso Alonso es una poesía que tiene una temperatura emocional alta y eso no solía casar con la poesía del 27, que tendía, de acuerdo con ciertos presupuestos que vienen de Ortega etcétera, etcétera, a una poesía de tonalidad emocional fría, baja y eso evidentemente no iba con él. La hondura emocional de la poesía, aunque con excepciones, Cernuda en otro registro, se produce ya a partir de los años 40 y una de las voces clave, yo diría que la mayor, en ese proceso es Leopoldo Panero. Ese libro suyo es básico en eso.

![[Img #48079]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/1812__dsc0128.jpg)

También señala en su prólogo a propósito de 'Canto personal' que nunca debió haber escrito esos versos. ¿Hubiera cambiado eso mucho la percepción posterior de la figura de Panero?

Sí, sin duda, pero aparte de eso creo que es un error, porque da demasiada importancia a cosas que a fin de cuentas no la tenían. El episodio que está en el origen del ‘Canto personal’ es una de tantas guerrillas literarias de las que siempre ha habido y que sigue habiendo hoy. Yo creo que Leopoldo Panero se equivocó dando demasiada importancia a un incidente que, a fin de cuentas, podía haber pasado como lo que era, como un detalle más.

![[Img #48077]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/152__dsc0110.jpg)

Eloy Rubio Carro: Decía Quevedo de ‘La culta latiniparla’ que era más conocida por sus circunloquios que por sus moños. José Cereijo es más conocido en Astorga por su Antología de Panero que por sus propias obras ¿Cuáles son estas y dónde se le sitúa a usted en la poesía española?

José Cereijo: Yo tengo publicados cinco libros de poesía hasta la fecha, hay un sexto en ciernes. Los tres últimos los ha publicado la ‘Editorial Pretextos’. Tengo también libros de otros géneros, un libro de relatos, otro de recopilación de artículos de tema literario y artístico. Pero digamos que el centro de mi actividad es y ha sido siempre la poesía.

Lo de que dónde se me podría encuadrar, eso es más bien cosa de los críticos. Yo me veo cerca, en algunas cosas, no en todas, -porque con el tiempo uno va desarrollando un estilo personal, y si no, no va muy bien la cosa-, me podría identificar con lo que se llamó la generación de los 80, cuyos representantes más conocidos serían Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Carlos Marzal, Vicente Gallego…, una línea que, reaccionando contra la poesía más conocida de los años 70, la de los Novísimos, -que era una poesía de base irracionalista, deuda de la vanguardia-, vuelven a una poesía más cercana. Lenguaje normal, digamos.

Se ha dicho de usted que es un poeta coloquial ¿En qué consiste esto? ¿Es acaso este tipo de poesía una poesía especial para los que no leen poesía?

La poesía no puede ser del todo coloquial en el sentido de que en lo que hablamos hay muchas repeticiones, y otras cosas que por escrito no caben. Yo pretendía que lo que escribiera en poesía no se distanciara demasiado del lenguaje usual porque lo contrario me parece que artificializa demasiado el poema, hace que quién lea este deteniéndose cada momento para ver qué significa que por qué se ha dicho esto o aquello. Y yo pienso que eso va en contra del fluir natural de la emoción que debe de ser el centro de la poesía. Mucho antes de que se hablara de este grupo y de que yo tuviera noticias de esos poetas, lo que a mí me tentaba ya era hacer una poesía que no interrumpiera, a la hora de ser escrita o leída, el flujo de la emoción natural. El adjetivo ‘coloquial’ es un poco engañoso porque puede hacer pensar que uno rebaja voluntariamente el nivel de lo que dice para ponerlo a la altura del lenguaje de la calle, y tampoco se trata exactamente de eso. No porque el lenguaje de la calle no tenga su interés, yo lo que pretendía no era tanto hablar un lenguaje especializado, pero el de la calle es un lenguaje efímero. Yo pretendía un lenguaje que no distanciándose, no llamando la atención sobre sí, pudiera tener un poco más de permanencia. Pero si trato de estar más cerca del lenguaje de todos los días que de un lenguaje muy artificializado.

También se consideran características de sus poemas la precisión y la naturalidad. De serenidad estoica se ha calificado su actitud ante la muerte ¿Qué significa todo esto?

Con respecto a la precisión, a mí me parece que en poesía, teniendo en cuenta que normalmente lo que tienes que decir se dice en pocas palabras o en unos pocos versos, hay que decir con mucha exactitud lo que pretendes. En ese sentido hay una anécdota de Juan Ramón Jiménez cuando cuenta de unos poetas que habían ido a verle a su casa y Juan Ramón les dice: "hay que procurar buscar siempre la palabra exacta", y uno de ellos le responde: "bueno, es que nosotros no queremos buscar la palabra exacta, sino la aproximada", y Juan Ramón le responde: "ah, es que esa también hay que buscarla". Exacto, uno no puede conformarse con aproximaciones a no ser que sean aproximaciones muy deliberadas. Uno tiene que procurar decir con exactitud lo que quiere decir porque es poco el espacio que se pose en un poema.

![[Img #48073]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/5620__dsc0032.jpg)

El silencio, el olvido son temas que se repiten en sus escritos. Por ejemplo su epitafio en ‘Música para sueños’ dice así: “Ese que yace aquí no supo más del mundo / que tú, que vas leyendo. / En medio de la niebla / de los dioses lejanos, acaso hasta no ser, /se apagaron sus días.” Pero hablar del silencio no es poesía del silencio ¿o sí?

Lo que se ha llamado específicamente poesía del silencio es una cosa distinta de lo que yo hago. Consiste en que con muy pocas frases, sin ilación muchas veces clara, tratar de sugerir una serie de cosas. En mi caso el transcurso del poema está más ligado, se asemeja más a lo narrativo. Casi todos mis poemas de alguna manera cuentan algo, una historia, una emoción, lo que sea; pero del principio hasta el final algo se va desarrollando, cosa que no ocurre en la poesía del silencio que está hecha más de fogonazos. Desde mi punto de vista me parece que tiene más sentido, aunque sé que hay otras posibilidades, y muchas son muy valiosas. La poesía digamos tiene muchas casas posibles. Pero desde mi punto de vista el hacer una poesía de imágenes no enteramente ligadas entre sí mediante flashes, tiene el riesgo de que cada imagen, que puede ser más o menos memorable de por sí, no terminen por formar un discurso ligado, no construyan un poema, y a mí me parece que es importante que el poema sea una construcción. Una de las cosas que tienen que pasar en arte, es que se pueden volcar tantas emociones personales como se quiera, pero el resultado tiene que sostenerse por sí mismo, tiene que ser algo como una escultura, algo fuera de nosotros, que se sostiene fuera de nosotros. Y a mí me parece que eso se consigue mejor con un discurso más ligado.

No sabemos cómo calla la poesía en la ‘Poesía del silencio’, pero ¿podría decirnos como se expresa ese silencio ahí?

Lo del silencio es, por decirlo así, un límite al que uno tiende en el sentido de que el poema y los míos, que además no son largos, como tienen pocas palabras, pocas frases, pocos versos, para que realmente tenga sentido no tiene que acabarse después del punto final, tiene que haber una resonancia, tiene que quedar resonando dentro del lector, y si no es un fracaso como poema. Es decir, que el silencio tiene sentido en poesía cuando está cargado de sentido y de emoción. Para conseguir eso se requiere antes del uso de las palabras. Pero al mismo tiempo, el silencio es como una especie de límite que te enseña que no debes malgastar las palabras haciendo un poema para decir por el megáfono, tienen que ser unas palabras que no sean demasiado distintas de ese silencio al que van, que no lo rompan excesivamente, sino que de alguna manera puedan formar parte también de de esa emoción que, a fin de cuentas, es lo que se busca en el poema, o al menos lo que busco yo

Sería algo como el silencio en la música entonces.

Sí, en cierto modo el silencio en la música también ayuda a construirla, forma parte de ella y de hecho la buena administración de silencio en la música es parte elemental de la enseñanza de la música. Sí, pero ese silencio solo funciona por relación a los sonidos anteriores y posteriores,es una parte del silencio que podríamos llamar sonido blanco. Es una tecla blanca, una tecla que no suena pero hace que solo tenga sentido ese sonido en relación con los demás. Con el silencio pasa un poco eso, porque es un elemento de la poesía que determina cuándo se termina un verso o una frase, que eso no sea un corte arbitrario sino que tenga un sentido y por otra parte eso otro que hace que el poema se encamine al silencio. Cuando se termina un poema, si funciona, si está hecho como tiene que estar hecho, debe de terminarse en las palabras, pero no debe de terminarse la resonancia de las palabras.

![[Img #48074]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/1589__dsc0067.jpg)

¿Cómo entender eso de que “somos para la muerte”?: “Todo para la muerte, que me ha querido tanto.” ¿Habríamos de concluir al modo lorquiano: “que el tiempo nos encuentre destrozados”?

Lo de ‘Ser para la muerte’ en realidad es una expresión de Heidegger muy conocida. Si uno no es creyente, no espera que vaya a haber una continuidad. La muerte es lo que corona la vida y lo que de alguna manera establece el sentido último, porque no hay nada ya más allá. En realidad el agnosticismo que profeso no es una negación absoluta. El agnóstico lo que dice es, 'bueno, no sé lo que hay más allá'. El ateo dice, no. A mí eso me parece una especie de arrogancia, como dice Shakespeare en el Hamlet: “la muerte es un país al que nadie ha ido y ha vuelto para poder contarnos lo que pasa.” Entonces, dar por seguro lo que hay más allá, me parece un poco arrogante. Lo que sí es un hecho, es que de tejas abajo la muerte es el fin al que nos encaminamos todos. Y si ese es el fin podría ser también una finalidad, debe de ser algo que de alguna manera oriente el sentido que ha de tener la propia vida, si es que ha de tener un sentido. Lo tenga o no fuera de nosotros, debemos de alguna manera fabricarlo aunque no fuera simplemente una acumulación de instantes, sino una referencia que tenga un sentido.

En 2003 publica su libro 'La amistad silenciosa de la Luna’, libro de haikus. Se dice que el haiku está de moda entre otras cosas por su adaptación fácil al tuit, por la exaltación del instante. ¿No será el haiku como una especie de cajón de sastre de toda poesía telegráfica?

Bueno, tiene ese riesgo, y no te digo que muchas veces no ocurra. Pero a mí no me importaría en un momento dado seguir una moda, si esa moda me parece que tiene algo valioso. En mi caso no fue así porque cuando publico ese libro todavía no habían empezado a publicarse haikus de modo habitual. Cuando terminé mi libro solo conocía en ese momento un libro de Carlos Pujol que se titula 'Hai-kais del abanico japonés’ y por las fechas por las que yo estaba escribiendo mi propio libro tuve noticias de que acababa de publicarse un libro de haikus de Mario Benedetti. Alrededor de 1990 más o menos había leído un libro de haikus japoneses clásicos, ‘Haikus inmortales’ se titulaba. Me fascina ese tipo de poesía porque yo hasta entonces conocía poesía breve en la tradición, digamos, culta occidental, el epigrama clásico. Por otra parte la copla popular, en el caso de la española, la más conocida es la copla flamenca, pero en ambos casos tienen un sentido conclusivo. Dicen una cosa y la dicen hasta el final. Por ejemplo, una copla flamenca que le gustaba mucho a Félix Grande dice: "Dijo la lengua al suspiro / Échate a buscar palabras que digan lo que yo digo". Eso está muy bien, pero se termina ahí. Tiene un final claro. El haiku, a pesar de ser un poema brevísimo, mantiene abierto y en suspenso el final teniendo la posibilidad de quedar resonando después. De que no fuera un punto final conclusivo me llamó muchísimo la atención hasta el punto de prometerme a mí mismo que alguna vez probaría esa forma. Tardé como 10 años, el libro realmente se escribió entre 1999 y 2000, pues necesito que los estímulos maduren durante mucho tiempo hasta que me siento en condiciones, hasta que siento que eso lo he hecho realmente mío, y ya puedo hablar a partir de una voz propia. Y eso en mi caso lleva siempre tiempo.

En los centros escolares, en los IES, la literatura está postergada a favor de los análisis lingüísticos. La poesía ni existe. Los jóvenes no leen apenas poesía, a lo más esa enamoradiza y anoréxica de Defrends. ¿Qué porvenir le espera a la poesía con estas mimbres?

La poesía siempre ha sido algo minoritario. Cuando yo empecé a leer poesía fue de un modo colateral. La lectura fue en mí desde siempre. Aprendí a leer a los 3 años y desde entonces no he dejado de hacerlo. Leía fundamentalmente prosa. La poesía fue viniendo poco a poco hasta el punto de que yo ya escribía poesía mientras seguía viendo la poesía como una actividad un poco marginal, un poco lateral. Lo que yo veía que la gente llamaba poesía, en este momento, era lo que nos habían enseñado en las aulas. A mí me parecía interesante y divertido, pero yo sabía que eso no era lo que yo quería hacer, lo que me interesaba. Entonces, siempre ha sido una actividad un poco marginal. Las tiradas de la poesía son minúsculas comparadas con las de la novela. El trabajo del poeta es una carrera de larga distancia. Si lo que uno hace realmente tiene un interés, una perdurabilidad posible, acabará por hacerse oír, por hacerse un hueco, pero eso puede tardar mucho tiempo.

Este fenómeno que dices de Defreds y otros no existía cuando yo empecé. Tiene mucho que ver con las redes sociales, sin las cuales no habría sido posible. Es el tipo de poesía que puede hacer un adolescente más o menos interesado por la poesía pero sin un conocimiento grande de ella. Y no lo digo solo en el sentido de la expresión, sino en el de que maneje emociones muy elementales, demasiado primarias para lo que uno con el tiempo va pidiendo a la poesía y a la propia vida. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no tenía estos cauces para manifestarse. Se ha hablado a veces de que eso es bueno porque puede conseguir que más gente se acerque a la poesía. Aunque a mí me parece bastante difícil que un oyente de David Bisbal llegue a ser oyente con el tiempo de Beethoven o de Mozart. Son demasiado distintos. Puede pasar en casos muy excepcionales, la norma nunca va a ser esa. El equivalente de la ‘Operación Triunfo’ en literatura y en concreto en poesía no existía y ahora existe. Pero lo que yo trato de hacer es distinto. Y de lo que yo he leído, que no ha sido mucho, de este tipo de poesía me parece que podría tener interés para mí como lector cuando yo tenía 15 años. Pero hace mucho tiempo de eso.

![[Img #48076]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/8654__dsc0047.jpg)

Es usted el responsable de una antología de la poesía de Leopoldo Panero, que se editó en 2009, coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta astorgano. Dice usted allí: "Leopoldo Panero es uno de nuestros mayores poetas de la posguerra, y su libro central, 'Escrito a cada instante', uno de los más grandes, a su vez, de la poesía de todo el siglo". ¿Todavía hoysiguen pesando los prejuicios ideológicos (y a veces también estéticos) sobre la poesía de Panero?

Sí, pero ya no tanto. Ya han pasado más de 10 años desde la fecha de edición de la antología, pero yo creo que todavía sucede. Panero todavía no ha encontrado la estimación que merece. Esa opinión de que la poesía de Panero en general y ‘Escrito a cada instante’ en particular es una de las grandes obras de la poesía española del siglo XX no es solo mía. Dámaso Alonso, por ejemplo, ya lo dijo en su momento, incluso algún poeta de generaciones posteriores como Claudio Rodríguez. Recuerdo que Andrés Trapiello, autor de una antología anterior a la mía, también lo decía. Me acuerdo ahora de un comentario de Claudio Rodríguez sobre la poesía de Panero que decía que ciertas cosas de él parecían tocadas por la mano de un ángel. Evidentemente se trata de un poeta muy fuera de lo corriente, en el nivel verdaderamente más alto de la poesía española. Eso que para mí es claro, todavía no es algo que haya encontrado una estimación general. Yo creo que en parte se debe a toda la historia de la Guerra Civil y lo que pasó después, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que eso con el tiempo se irá corrigiendo, pero el problema es que la Guerra Civil terminó hace tres cuartos de siglo y no parece tan remota como lo son las Guerras Carlistas; todavía sigue pesando.

¿Suscribe también las palabras de Dámaso Alonso cuando señala que la de Panero es la "poesía de mayor ternura humana que ha producido la literatura española moderna", como recuerda usted en su prólogo?

Sí, Dámaso Alonso creo que estaría pensando en la poesía a partir de su propia generación, porque en la Generación del 98, o en la generación intermedia, la de Juan Ramón Jiménez, hay dos poetas que no solo tienen una estatura semejante a la suya, sino que son referentes para él: Antonio Machado, en el caso del 98, y el propio Juan Ramón, en el caso de la generación posterior. Pero pensando a partir de la Generación del 27, el propio Dámaso Alonso nunca se atreve a decirlo claramente. El problema que tuvo, sobre todo en su primera etapa anterior a la Guerra Civil, la poesía de la Generación del 27 es que es una poesía muy culta y muy fría y Dámaso Alonso cuenta por alguna parte que aunque se sentía más o menos identificado con la poesía y los ideales de sus compañeros de generación, aparte de un primer libro que pública, tuvieron que pasar muchos años hasta que él se sintiera impulsado, hasta que se animó, hasta encontrar su propia voz con ‘Hijos de la ira’, por los años cuarenta. Y creo que eso tiene mucho que ver con que la poesía de Dámaso Alonso es una poesía que tiene una temperatura emocional alta y eso no solía casar con la poesía del 27, que tendía, de acuerdo con ciertos presupuestos que vienen de Ortega etcétera, etcétera, a una poesía de tonalidad emocional fría, baja y eso evidentemente no iba con él. La hondura emocional de la poesía, aunque con excepciones, Cernuda en otro registro, se produce ya a partir de los años 40 y una de las voces clave, yo diría que la mayor, en ese proceso es Leopoldo Panero. Ese libro suyo es básico en eso.

![[Img #48079]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/1812__dsc0128.jpg)

También señala en su prólogo a propósito de 'Canto personal' que nunca debió haber escrito esos versos. ¿Hubiera cambiado eso mucho la percepción posterior de la figura de Panero?

Sí, sin duda, pero aparte de eso creo que es un error, porque da demasiada importancia a cosas que a fin de cuentas no la tenían. El episodio que está en el origen del ‘Canto personal’ es una de tantas guerrillas literarias de las que siempre ha habido y que sigue habiendo hoy. Yo creo que Leopoldo Panero se equivocó dando demasiada importancia a un incidente que, a fin de cuentas, podía haber pasado como lo que era, como un detalle más.