ENTREVISTA / Clea Rojas, por Juan Guerrero

Clea Rojas: Cundida en despechos

La experiencia de la poesía es similar a aquella de la libertad. Y libertad viene entendida acá como realización y elevación de la condición humana, del Ser y Hacer. La poesía es inherente a lo humano, está adherida a su intimidad y se expresa en la cotidianidad a través de imágenes que se soportan en las palabras como evidencias de una trascendencia.

La poesía de Clea Rojas (Cumaná-Venezuela) está incrustada sobre la base de un andamiaje de neo términos que enriquecen su ars poética y por lo tanto, otorgan a la poesía venezolana una fuerza y dinamismo como pocas veces lo he visto en la literatura moderna.

Con apenas dos obras publicadas, Pobremas de Prostíbulo (1999); Pobremas demás, (2006), esta extraordinaria escritora ha sido premiada y reconocida en los círculos de la crítica especializada como una voz poética de trascendencia universal.

Rojas es licenciada en Letras mención lenguas y literaturas Clásicas, magister scientiae en Literatura Iberoamericana y candidata a doctor en Letras. En la actualidad se desempeña como catedrática Titular e investigadora en el área de lengua y literatura latinas, en la prestigiosa Universidad de Los Andes, Mérida.

![[Img #48437]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8064_image-6.jpg)

De su hasta ahora último libro, Gramática en celo (inédito) presentamos el siguiente texto.

A SALVO EN CAZA.

Mas por ser de amor el lace

di un ciego y oscuro salto

y fui tan alto, tan alto,

que le di a la caza alcance

Juan de la Cruz

Él me ronda, me ronda

me acecha todavía

como el cazador que es

y debe ser

Pero ya no tiene territorios

en mi hembra

En lo adelante

Yo decido los rastros

Su anzuelo

me lo pongo en la boca lasciva a voluntad

Su carnada

me la sirvo en el plato, a gusto mío

La trampa

voy y la visito

la olfateo

y se la dejo intacta

armada para otras

No más huida o camuflaje de mi parte

Fin de la cadena alimenticia.

Ahora yo colecciono sus señuelos

y los exhibo en mi ingle

Cuando lo deseo

Me elijo presa fácil

en celo a voluntad

Mañana

amanezco embestida y satisfecha

sola y a salvo en mis dominios

Él, allá,

despertará contrariado

cuando le falte de nuevo la mía

en su colección de pieles.

![[Img #48435]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/1194_image-5.jpg)

Juan Guerrero: Hace unos años escribí un artículo sobre tu primer libro, Pobremas de prostíbulo (1999). Una obra que, confieso, había dejado reposar por algunos años. Después, cuando me dispuse a leerlo, desde su título me atrapó esa escritura tan certera, de imágenes fragmentadas que encuentran su belleza en la insignificancia de los detalles del día a día, de una cotidianidad detenida en los amores insatisfechos. Pero que insiste desde la amorosidad de la palabra franca, directa y desnuda. ¿Por qué el uso de ese lenguaje que corta, que se vuelve cadencia y ritmo y deviene imagen, eternamente mujer, compañera y amante?

Clea Rojas: Gracias, Juan, por esa positiva, generosa apreciación de ese “sacarse los trapos al sol” que ahora es para mí aquel poemario de Prostíbulo. ¡Qué descaro! Una osadía autobiográfica.

Siempre me ha producido curiosidad de dónde sale, qué es lo que conjunta para producirse el lenguaje de un poema. Me refiero a la trillada creencia de que uno tiende a escribir por influencia de sus autores favoritos, de su formación lectora, digámoslo así.

Yo descubrí la poesía cuando tenía 7 años, hojeando la parte final del libro de castellano de 2do grado. Me encantaba la materia, cada lección, pero el año escolar avanzaba y yo veía que nunca íbamos a llegar a ese punto del texto. Era un compendio de poemas –casi todos autores tradicionales venezolanos– y aquellos textos rimados, pletóricos de romanticismo y sentimiento, me produjeron una fascinación indescriptible. Me aprendí de memoria unos cuantos (me conmovió en particular La Venadita, de Ernesto Luis Rodríguez. Todavía recuerdo algunos versos: “…mañosa y recién casada, la puso el amor en cinta./ Aunque su gracia es distinta tiene tus mismos retozos;/ junto a los verdes corozos lame los cielos en fuga,/ mientras la ola se arruga/ sobre la piel de los pozos).

Por esa misma época nos regalaron, a mis hermanos y a mí, aquel ejemplar gordote de Humor y Amor, de Aquiles Nazoa. ¡Imagínate! Otra fascinación: sucedía que en rima también podían hacerse chistes y estampas, crónicas, caricaturas cotidianas, que en realidad eran poemas puros. De ahí me dio por rebuscar cuanto poemario hubiera en casa, y a eso de los 11 años empecé a escribir, esperablemente en rima. Aquello no se lo mostré a nadie, y aunque la métrica era impecable, me daba cuenta de que forzaba las ideas y las imágenes por conseguir la rima, y no me gustó. Después, como a los 14 años, descubrí a Roberto Juarroz, la Séptima Poesía Vertical; fascinación a la enésima potencia, y agarré una obsesión nueva: conseguir las otras seis (que con los años se volvieron 14 libros de Poesía Vertical), porque no podía ser que alguien transmitiera con tanta profundidad tanta belleza. Yo hubiera querido escribir así las enrevesadas disertaciones que pasaban por mi mente adolescente. Y lo hice. No escribir, sino rastrear toda la obra de Juarroz (llegué a transcribir poemarios a mano en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela) y estudiarla, diría. Hasta memorizar parte, también.

Descubrí por ese entonces también a Elena Vera, ¡madre mía! ¿Cómo es que resultaba tan jodidamente lírico aquel decir plano y coloquial de lo que es? Pare usted de contar cuanto más autor y poemario cayó en mis manos en aquella Caracas de Fundarte, Conac, talleres literarios…

Me permito el largo recuento entonces porque, bueno, aunque seguía pensando como Juarroz (y acosando su obra); aunque moría de encanto con los endecasílabos más rigurosos de la colección de Clásicos que ya yo había estado haciéndome, cuando me nació, no sé por qué, expresar por escrito lo que sentía con un/el amor de mi vida, lo que salió fueron sapos y culebras por aquella boquita mía tan lectora. Salió ese lenguaje que tú dices que corta, a lo mejor en todos los sentidos. ¿Adónde se fue el sublime lenguaje literario que me era familiar, las temáticas primordiales de la razón y el Ser? ¿Cómo era que creía yo que iba a escribir, como quién?

Junto al afán de franqueza, descubierto en la sufrida Elena Vera, era incontenible la necesidad de jugar con las palabras, de modo que vivía en un paradójico divertimento en torno de aquellos amores insatisfechos, un “payaseo” lírico y lingüístico que fue empeorando con el tiempo.

![[Img #48432]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8771_image-2.jpg)

En tu segundo libro, Pobremas demás (2006), Premio Nacional de Literatura Alarico Gómez, no sólo conservas la similitud de título con tu primera obra, también continúas con ese lenguaje (juego de palabras) de despecho y desamores, aunque un tanto más acabado y definido. ¿Marca tu destino literario esa temática y lo muestras (des)ajustando tu lenguaje poético?

Sí, la continuación del título obedece a que son igualmente poemas pobres, como los anteriores, ‘Pobremas también’, pero los textos de este siguiente libro por una parte lo son demás (demás de pobres, como decimos los cumaneses), y demás porque son los restantes, los que no alcanzaron a entrar en el primer poemario, porque surgieron de una relación amorosa posterior, aunque igualmente desastrosa. La continuación es la de mi propia historia, también. Así que mi destino marca la temática, y viceversa.

Llegué a pensar si no me buscaba esos despechos como justificativo para poder crear poesía. Entonces, respecto de la pregunta que yo me hacía sobre el lenguaje con que te salen los poemas, que puede no ser el que esperabas, me di cuenta de que yo sólo podía escribir acerca de cosas que me sucedían, al menos en el nivel sentimental. Y la manera de expresar lo real, lo biográfico, generó ese tono también realista-coloquial, un tono conversacional e intervenido por el juego lingüístico, gracias a dios, porque así tanto desencuentro devino tragicomedia. En hazmerreir de mí misma.

¿Crees que esta cotidianidad de amores ‘tóxicos’ trasciende o será acaso, la forma tan personal, despreocupada acaso en el lenguaje, lo que hace interesante su lectura?

En principio no creería que trascendieran en absoluto tales amores. Era claro que yo escribía para mí. Leía mis textos en reuniones de amigos cercanos quienes se divertían oyéndolos, sobre todo porque identificaban los personajes y referencias de mi vida presentes en los poemas (-de mis amigos fue la idea e insistencia de publicarlos). Y un amigo en Mérida, otro después en Maturín, respectivamente, me “quitaron” los borradores para ocuparse ellos de publicar el primero, en Mérida, y de enviar a concurso el otro, que resultó ganador del premio ‘Alarico Gómez’ en Maturín.

Entre tanto, alguna vez leía invitada a algún recital local, o en espacios de congresos literarios en otras ciudades. Pero, como suele suceder en la especie humana, hay mucha identificación con la herida. Entonces empezaron a acercárseme y a enviarme correos mujeres –tras las lecturas públicas, o que me rastreaban por las redes sociales después- para decirme que yo estaba describiendo sus casos, y/o que ellas querrían también poder mostrarlos así, decir “la cruda verdad” de lo que les pasaba, (y) de la conducta masculina –¡qué compromiso! Seguramente el identificarse era también un efecto de mi lenguaje aparentemente directo. Si algo hubo de interesante en la lectura de mis textos, para ese inesperado público, parece haber sido eso. Aquello me sorprendió cada vez y hasta llegó a abrumarme, no porque se hiciera masivo o “viral” como se dice ahora, que no fue el caso, sino por el simple hecho de que algo para mí tan personal (y tan tragicómico, insisto) despertara una fibra de espejo en otras varias mujeres. Una especie de denuncia lírica que a ellas les resonaba. Sobre todo a chicas muy jóvenes.

De ahí hubo quien tildara mi poesía de feminista –nada más lejano a mis intereses que esos Movimientos– y a mí de odiar a los hombres.

Si nos ponemos teóricos, mi Lector Modelo y empírico sería más bien quien se interesa por el refrescamiento de ver tratados esos pesares amorosos, de ranchera o bolero, con desenfado lírico. Pero sabemos que la recepción del texto escapa siempre de nuestras manos, por muchas pistas interpretativas que codifiquemos en ellos.

Precisamente una de esas pistas pareciera ser ese mal amor tan caribeño que lleva a eso llamado ‘guayabo’ –tan latinoamericano- que inicialmente era del hombre y de un buen tiempo para acá, rima tan bien en mujeres que lo hacen público, con mariachi y rockola de por medio. ¿Ese mundo hecho “de mal gusto” parece el espacio donde tu público se identifica?

Yo espero que no. Para empezar, porque estaríamos hablando de un público de hace 20, 15 años atrás. Todavía no nos encontrábamos tan en “modo karaoke”, por decirlo de alguna forma. Pero claro, los caribeños tenemos el “permiso” latinoamericano de expresar nuestro despecho a gusto, y a rabiar. Yo estaba haciéndolo, con pistas intertextuales de los más diversos ámbitos y niveles. Otra licencia muy nuestra, esa mezcolanza: Ismael Rivera y Homero conviviendo en un mismo fragmento o poemario. Pero me refería a unas lectoras femeninas que, paradójicamente, admitían la represión de sus propios sentimientos, de sus dolencias amorosas, cuando se asombraban de y celebraban verlos reflejados por otra mujer que se atrevió a escribir y exteriorizar los suyos sin ambages; una voz de la que se hacían eco, tal vez. Esa recepción ya debe haber cambiado.

Me interesa ahondar sobre la reflexión anterior y traer a colación un estudio que hace años realizó la profesora Pilar Almoina sobre el despecho. Visto inicialmente como cosa de hombres que se retorcían en sus borracheras en las esquinas de las rockolas, de tan mal gusto, pero tan caribeño. Las mujeres terminaron apropiándose de ello, dándole su propia visión y lenguaje. Esto parece ser cierto si leemos sus textos o escuchamos alguna canción llanera interpretada por mujeres. Una-Otra estética, o estética de lo feo parodiando a Umberto Eco. ¿Qué respondes?

No puedo ser objetiva respecto de que esto sea cierto en mis propios poemas. No conozco el estudio de Almoina, pero vuelvo sobre la venezolana Elena Vera, de una generación anterior, por quien me sentí de joven muy influida. Sus poemarios, Acrimonia (1979) o De Amantes (1984), que tratan el despecho por los desengaños propios del vivir, la ‘descoincidencia’ cotidiana tras el encanto del primer enamoramiento, o la experiencia de un triángulo amoroso… (cito un poema que recuerdo de memoria): “Todos los días/ Mi cuerpo tiembla por ti/ Pero tú/ Ni te enteras/ Duermes plácidamente/ En tu cama King-size/ Abrazado a ella/ A tu vieja costumbre/ De viejo mueble usado/ Te estás muriendo en vida/ Te estás cayendo a pedazos/ Y ni te enteras/ Y mientras tanto/ Tiemblo por ti/ Todos los días/ Yo que soy la vida/ Yo/ Que soy la flor de la maravilla.”

Se suscribe esto automáticamente, por su “apoderamiento” de una temática en principio masculina y en todo momento latinoamericana, a una estética de lo abyecto?

Me arriesgo a teorizar, en mi nombre y en el de Vera, que son precisamente la visión y el lenguaje propios femeninos los que hacen del tratamiento de este tema, o ciertamente una estampa plana de (o alineada con) ese esquema rockolero masculino, o bien otra cosa, que lo sobrepasó.

Quiero decir: hay una marca aún de delicadeza, de femineidad. Incluso en el empleo de la ironía, el insulto, el sarcasmo y la declaración abierta del despecho. Un ser pasivo, lunar, hembra, en medio del levantamiento de la voz que se pone a la par de la masculina activa. Pareciera entonces una poesía que se abre, sí, a esta otra estética, sin soltarse de otra más ¿tradicional? en algún nivel, en algún sesgo.

Entonces, creo que de la apropiación femenina de ese ámbito “del mal gusto” surgió una retórica particular, más profunda y más rotunda, en torno del desengaño y el despecho declarados. Una que se condensa actualmente en voces como la de Corina Michelena, por ejemplo, en nuestro país.

![[Img #48436]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/4974_image-3.jpg)

Ciertamente. Entre María Mercedes Carranza y Henri Michaux (una por el tema, y el otro por el lenguaje desenfrenado) está Clea Rojas. ¿Crees que tu poesía es lo que es, por la fuerza que supone el uso de un lenguaje personalísimo y al mismo tiempo, melancólico y “arrabalero”? Esto último como discurso renovador en el lenguaje.

Bueno, realmente yo no sé dónde estoy entre esos dos destacados, o dónde me quedé (jajaja). Pero fíjate que de la pregunta anterior se me quedó la idea de la estética de lo feo…, porque aunque como académica entiendo que es un constructo teórico-literario, como poetisa o mujer de alguna manera “me hace ruido”, me provoca como pasarle la escoba. Feo no quiero nada. Ahí pondría una frase mía que se me volvió lema: “el glamour es lo último que se pierde. Incluso después de la esperanza”.

Se trata entonces de un arrabal con glamour (más risas), genuino pero maquillada su melancolía para salir a la fiesta lírica. A un público que espera un espectáculo lingüístico en algún nivel. Y la renovación, lo personalísimo estaría, me parece, precisamente en la mixtura que te señalaba antes, cuando hablaba de la intertextualidad. Estaría quizá en los niveles de modalización, aplicados a lo admitidamente autobiográfico. Pero permíteme ser más específica. El arrabal puro, el de la ranchera que te canta Chavela Vargas, restringe sus referencias a lo popular y, de ser el caso, a una inocencia romántica, un lugar común del decir el amor: te amaba fielmente y me dejaste. Ojalá te mueras. Aquí me bebo este tequila. Las metáforas son sencillas y el tono estable, aunque hiperbólico. Es un texto que no está intervenido por otros niveles culturales y de un registro plano, poco sorprendente.

La diferencia en esta poesía es, para mí, el contraste. Las referencias de ámbitos literarios pero con un lenguaje modalizado al habla cotidiana, o bien lo contrario: una sintaxis trabajada (todo juego de palabras la implica), de prosodia canónica o elaborada, pero expresando una imagen doméstica, ramplona, prosaica a más no poder. Ese elemento que no encaja, que desconcierta; la aparente descombinación de criterios, ese juego del lenguaje, es sorpresa, renovación poética, en efecto. Y vitalidad para un tema trillado, que se actualiza en la gracia de la poesía.

He leído un manuscrito tuyo, Gramática en celo, en él se desborda el lenguaje y lo “arrabalero” combinado con los clásicos latinos (eres especialista, académica en lengua y literatura latinas) se eleva y deviene lenguaje renovado y revelador. ¿Podrías ahondar sobre esta obra?

Sí. Es un libro inédito donde fueron compilándose poemas a lo largo de al menos 10 años (2008-2018), por aquello de escribir poco, dependiendo de hechos reales en mis avatares amorosos. La escritura de esas catástrofes pasionales fue “cundiéndose”, para usar un término que se me ha contagiado de esta tierra merideña, cundiéndose de mi quehacer como docente de la literatura y la lengua latinas. Particularmente de la gramática y su enseñanza. Por eso varias de las referencias y juegos de palabras están asociados con el latín y su maternidad del español, y pueden resultarle ajenas o especializadas a una buena parte de lectores. Y de eso va el título: Gramática como calificativo femenino (yo misma, que lo soy) y como el sustantivo tradicional que es.

Por otro lado, otra parte de los textos surge de la experiencia misma de ser profesora de una materia tan decimonónica, culta y complejísima como es el latín clásico, en un país que es el summum de lo latinoamericano, el realismo mágico y la informalidad tropical, como es este. Imagina tú en el arrabal que siempre ha sido Venezuela en sí misma, exacerbado por su situación actual inenarrable, explicar la lengua o el pensamiento de Cicerón a un montón de cuasi colegiales caribeños, con la ayuda de apenas un marcador y una pizarra. Es un sainete curricular. Lo que se deriva de allí, el anecdotario en mal y bien, da para una enciclopedia… Y en nuestra realidad universitaria es verdaderamente una tragedia. Un padecimiento para el docente. Por mucho que encontremos en ello desafíos, nobles sorpresas, vericuetos didácticos, un par de alumnos como ángeles brillantes, grietas maravillosas.

Así que, una vez más, el juego de la palabra surgió en mi auxilio para convertir ese caos en rochela, para hacer de tal experiencia real y cotidiana como docente, gracia lingüística, y con ello catarsis.

El poemario, como mi vida, es un pastiche entre lo doméstico (amores y labor académica) y la cultura latina original que esa labor implica. Latina del antiguo latín, es verdad, pero no menos latina de América, finalmente.

Ya que mencionas a los lectores. Me interesa saber tu opinión con relación a la lectura y la difusión de la poesía venezolana en el ámbito educativo.

En los últimos 5 años he estado más bien desvinculada de los espacios académicos en donde había noticias de ello. Pero creo que es otro suceso de grietas, de rincones aislados. Un colegio, un único maestro en una escuela proponiendo una actividad lúdica con poesía dirigida a niños, un grupo de jóvenes que aún se inventan una revista literaria, un recital en el cafetín casi extinto de una Escuela de Letras. Desconozco realmente qué hay de la difusión y lectura de nuestra poesía a escala oficial.

Difícil en una sociedad donde el Estado impone un lenguaje del totalitarismo, difundir en los estudiantes la lectura poética, democrática y liberadora. ¿Cómo haces para lidiar con un entorno que constantemente lacera el lenguaje, lo maltrata y desprecia?

No lidio. Sería demasiado frustrante y agotador. Con cualquier entorno, por cierto. No recuerdo la frase exacta, pero el poeta Roberto Juarroz escribió algo como que la poesía es lo más contrario que puede haber a la política.

Hay poetas acogidos a distintos totalitarismos en el mundo. Torturadores que han leído versos sublimes. Fanáticos haciendo de panfletos poemas, y viceversa. Gente en total democracia lacerando el lenguaje, también, porque pasan de él. De leer o estudiar cualquier cosa. Gente imponiendo el mal gusto con todos los recursos posibles.

Esa verdad sobre el lenguaje y la literatura me parece que hay que difundirla entre los alumnos antes o conjuntamente con la lectura de poesía como procedimiento de sensibilización cultural. Mostrarles el hecho de que el lenguaje y la poesía pueden ser malversados por unos y por otros actores humanos. Porque antes de ellos dos está el alma.

Creo que la verdadera poesía no necesita ser defendida, en ese sentido. Que ella encuentra a las consciencias que están necesitándola. Y que la sensibilidad para leer se despierta en el más temprano hogar, primeramente, antes que en la escuela incluso. Y luego, si no, en un instante de asombro (ante un texto dado en clase, escuchado a un profesor, encontrado en las redes, etcétera). Un asombro que la misma necesidad de libertad puede estimular. Y es una libertad del espíritu antes que de un entorno. El arte, la literatura, han sido llave y bálsamo para ello. Una salvación al maltrato que mencionas.

Pienso ahora en la extraordinaria poesía de la cubana Reina María Rodríguez, obra que un amigo me presentó hace pocos años. Otra fascinación para mí, un nuevo asombro y obsesión lírica de mi adultez. Qué es esa poesía con respecto de su entorno. ¿Mezcla? ¿Resistencia? ¿Asimilación? ¿Resultado? Trascendencia, es mi respuesta. Milagro del poema por encima de todo.

![[Img #48434]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/3001_image.jpg)

Eres docente-investigador en una prestigiosa universidad venezolana, la Universidad de Los Andes. ¿Se complementan el trabajo académico y el oficio de la poesía?

A mi juicio, sí. No vería un área donde la poesía no complemente, no aporte, así sea desde lo más recóndito, porque ha creado en nuestro cerebro otras sinapsis neurológicas. Un hemisferio derecho jugando con el izquierdo. Intelecto y creatividad, para el caso de la docencia-investigación. La poesía estimula un hacer más amigable de ambas labores, sin perder el rigor académico.

En el desarrollo de tu poesía existen algunas voces de quienes, posiblemente, han sido fundamentales en tu escritura. ¿De dónde viene ese vínculo con la palabra poética?

Al inicio de la entrevista comentaba sobre alguna de esas voces, si te refieres a las literarias, a autores que leí tempranamente y que me familiarizaron con la palabra poética. Mencioné a Elena Vera como una influencia de juventud. A Roberto Juarroz, de por vida. Añadiría a Ramos Sucre, Gustavo Pereira, Eugenio Montejo, Ramón Palomares, Rafael Cadenas, en nuestro país. A Vicente Huidobro, Leopoldo María Panero y Ana de Istarú, en Hispanoamérica. A Ovidio y Virgilio de mi universo en el latín clásico.

Si te referías al vínculo, digamos genético, con la palabra poética, mi madre era buena lectora, y era además mi maestra de castellano y literatura en la escuela primaria, donde se desempeñaba formalmente como docente. Enseñó a mi hermano a recitar desde pequeñito, con poemas de Andrés Eloy Blanco que memorizaba. Y mi papá, ávido lector y escritor de poesía él mismo, nos obsequiaba torres de libros de narrativa y poesía infantil y juvenil. También sus hermanas, mis dos tías, escriben poesía desde que las recuerdo. Una formada y profesora universitaria en Letras y la otra, extraordinaria cuentacuentos y recitadora. La poesía siempre estuvo en casa.

Me refería a las voces de familia, pues sé que procedes de una familia estrechamente vinculada al arte y la literatura. En tu poesía, Clea, hay un rasgo que marca mucho tu escritura. Me refiero a una cierta soledad (aislamiento, ¿quizás?) que pareciera ser parte de tu misma vivencia. ¿Es así?

Completamente. Es una introversión clínica que no corresponde a patrones de conducta neurotípicos. Es vivencia real desde la infancia. Refugio. Esencia. Huida del mundo. Desde esa abstracción se gesta también la poesía y en ella se refleja: aunque no escribas propiamente sobre la soledad, ese aislamiento se muestra, como todo lo demás, cuando los textos son implacablemente autobiográficos y desnudos.

Sigues en ese espacio en tus nuevos escritos. Háblanos sobre tus actuales proyectos poéticos. ¿En qué andas actualmente?

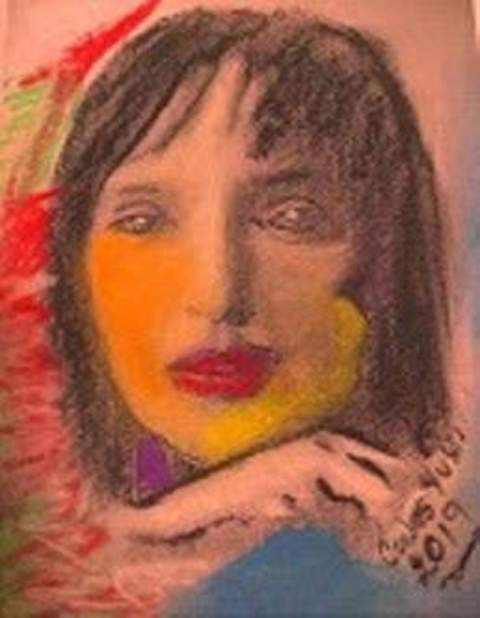

Sí. Alguna variante hubo en cuanto a poemas escritos a partir de ciertas imágenes, fotos, pinturas y hasta cartelitos con las que me topé por redes. Poemas ecfrásticos, en cierto modo. Por la fecha, los incluí hacia la segunda parte el poemario que comentamos ya, Gramática en celo. Unos pocos. No sé si más adelante sigan ocurriendo esos versos a partir de imágenes, aunque el trasfondo fuera lo amoroso.

Por lo pronto no hay un proyecto. Mi poesía guardó silencio, tal vez porque he estado atendiendo académicamente temas poéticos en mis estudios doctorales. Pero me gusta ese descanso que ella se ha tomado de mí. No puedo saber con qué me saldrá luego.

![[Img #48433]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9598_image-4.jpg)

Para concluir, Clea. Me gustaría tu opinión sobre la poesía actual venezolana, sus hacedores e incidencia en el desarrollo cultural.

Como te comenté antes, no estoy suficientemente conectada con el movimiento poético actual como para nombrar con propiedad a sus nuevos hacedores. Quiénes son, dónde están, qué edades tienen. No he tenido en mis manos un poemario completo (que compraba en las librerías de la capital, adonde no he podido volver en varios años) de algún autor joven, publicado del 2016 para acá. He leído de pasada, por redes (publicaciones de amigos y conocidos muy vinculados al quehacer literario del país; Letralia, Team poetero, La Poeteca, etc.), textos de jóvenes poetas de la capital, participantes de concursos literarios y otras voces novísimas, de las que he tenido esta impresión común: están furiosos, denuncian la crisis del país ásperamente, desde una visión muy urbana: el (río) Guaire, bolsas negras, el Metro. Hay un maldecir la diáspora, el infortunio cotidiano (y eso que, me he dicho mientras los leo, en la capital no conocen lo que nosotros en el interior del país: cortes diarios de electricidad ya asimilados, de varias horas al día, o los días pasados en estaciones de servicio para surtir combustible (gasolina) en los vehículos).

No digo que no escriban otras cosas, digo que he visto un hilo común en ellos. Lo sumo a la poesía de algunos amigos de mi entorno cercanísimo, cuando nos hemos sentado a leer entre nosotros mismos. Hay de todo, pero es constante la alusión a experiencias que únicamente nosotros los venezolanos concebimos, y han llegado a la instancia del poema: los delincuentes robándose el cableado de red encriptados en la refinadísima prosodia de una amiga literata; o un poema dolorosamente femenino para declarar, una lingüista excelsa, que a las venezolanas el erotismo se nos ha ido a los diablos, bajo una lencería raída y un cansancio de la precariedad que anula el andamiaje de una cita amorosa.

A esto añado poetas veteranos volcados al tuiter a rumiar, resentir, dolerse de Venezuela en cualquier nivel de dicción: humano literario zuliano político politeísta, sin gas en el edificio, buscando una medicina marchado del país colgando del país. Una exposición en pocos caracteres paralela-simultánea a su quehacer poético, o ya sin él.

A dónde voy con esto: a la incidencia de esta poesía en el desarrollo cultural, por la que preguntabas. Si algo de esto mismo que yo señalo desde esta muy mínima y mía apreciación periférica se encuentra en tantos más autores y contenidos de los que no tengo conocimiento; es decir, si es una constante la inmersión de semejante realidad del país en distintas voces de la poesía actual, escrita bien por jóvenes noveles, bien por autores de sostenida trayectoria, y hasta por aquellos que se quedan “entrecasa”, lo que se está gestando puede ir más allá de una ráfaga de descontento ante el cambio, más allá de un boom de la impotencia-deterioro, y devenir corriente literaria única de un país que no podrá compararse con ninguna otra cosa, ni los textos digo, ni esta tierra(,) de(mos)gracia(s).

La poesía de Clea Rojas (Cumaná-Venezuela) está incrustada sobre la base de un andamiaje de neo términos que enriquecen su ars poética y por lo tanto, otorgan a la poesía venezolana una fuerza y dinamismo como pocas veces lo he visto en la literatura moderna.

Con apenas dos obras publicadas, Pobremas de Prostíbulo (1999); Pobremas demás, (2006), esta extraordinaria escritora ha sido premiada y reconocida en los círculos de la crítica especializada como una voz poética de trascendencia universal.

Rojas es licenciada en Letras mención lenguas y literaturas Clásicas, magister scientiae en Literatura Iberoamericana y candidata a doctor en Letras. En la actualidad se desempeña como catedrática Titular e investigadora en el área de lengua y literatura latinas, en la prestigiosa Universidad de Los Andes, Mérida.

![[Img #48437]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8064_image-6.jpg)

De su hasta ahora último libro, Gramática en celo (inédito) presentamos el siguiente texto.

A SALVO EN CAZA.

Mas por ser de amor el lace

di un ciego y oscuro salto

y fui tan alto, tan alto,

que le di a la caza alcance

Juan de la Cruz

Él me ronda, me ronda

me acecha todavía

como el cazador que es

y debe ser

Pero ya no tiene territorios

en mi hembra

En lo adelante

Yo decido los rastros

Su anzuelo

me lo pongo en la boca lasciva a voluntad

Su carnada

me la sirvo en el plato, a gusto mío

La trampa

voy y la visito

la olfateo

y se la dejo intacta

armada para otras

No más huida o camuflaje de mi parte

Fin de la cadena alimenticia.

Ahora yo colecciono sus señuelos

y los exhibo en mi ingle

Cuando lo deseo

Me elijo presa fácil

en celo a voluntad

Mañana

amanezco embestida y satisfecha

sola y a salvo en mis dominios

Él, allá,

despertará contrariado

cuando le falte de nuevo la mía

en su colección de pieles.

![[Img #48435]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/1194_image-5.jpg)

Juan Guerrero: Hace unos años escribí un artículo sobre tu primer libro, Pobremas de prostíbulo (1999). Una obra que, confieso, había dejado reposar por algunos años. Después, cuando me dispuse a leerlo, desde su título me atrapó esa escritura tan certera, de imágenes fragmentadas que encuentran su belleza en la insignificancia de los detalles del día a día, de una cotidianidad detenida en los amores insatisfechos. Pero que insiste desde la amorosidad de la palabra franca, directa y desnuda. ¿Por qué el uso de ese lenguaje que corta, que se vuelve cadencia y ritmo y deviene imagen, eternamente mujer, compañera y amante?

Clea Rojas: Gracias, Juan, por esa positiva, generosa apreciación de ese “sacarse los trapos al sol” que ahora es para mí aquel poemario de Prostíbulo. ¡Qué descaro! Una osadía autobiográfica.

Siempre me ha producido curiosidad de dónde sale, qué es lo que conjunta para producirse el lenguaje de un poema. Me refiero a la trillada creencia de que uno tiende a escribir por influencia de sus autores favoritos, de su formación lectora, digámoslo así.

Yo descubrí la poesía cuando tenía 7 años, hojeando la parte final del libro de castellano de 2do grado. Me encantaba la materia, cada lección, pero el año escolar avanzaba y yo veía que nunca íbamos a llegar a ese punto del texto. Era un compendio de poemas –casi todos autores tradicionales venezolanos– y aquellos textos rimados, pletóricos de romanticismo y sentimiento, me produjeron una fascinación indescriptible. Me aprendí de memoria unos cuantos (me conmovió en particular La Venadita, de Ernesto Luis Rodríguez. Todavía recuerdo algunos versos: “…mañosa y recién casada, la puso el amor en cinta./ Aunque su gracia es distinta tiene tus mismos retozos;/ junto a los verdes corozos lame los cielos en fuga,/ mientras la ola se arruga/ sobre la piel de los pozos).

Por esa misma época nos regalaron, a mis hermanos y a mí, aquel ejemplar gordote de Humor y Amor, de Aquiles Nazoa. ¡Imagínate! Otra fascinación: sucedía que en rima también podían hacerse chistes y estampas, crónicas, caricaturas cotidianas, que en realidad eran poemas puros. De ahí me dio por rebuscar cuanto poemario hubiera en casa, y a eso de los 11 años empecé a escribir, esperablemente en rima. Aquello no se lo mostré a nadie, y aunque la métrica era impecable, me daba cuenta de que forzaba las ideas y las imágenes por conseguir la rima, y no me gustó. Después, como a los 14 años, descubrí a Roberto Juarroz, la Séptima Poesía Vertical; fascinación a la enésima potencia, y agarré una obsesión nueva: conseguir las otras seis (que con los años se volvieron 14 libros de Poesía Vertical), porque no podía ser que alguien transmitiera con tanta profundidad tanta belleza. Yo hubiera querido escribir así las enrevesadas disertaciones que pasaban por mi mente adolescente. Y lo hice. No escribir, sino rastrear toda la obra de Juarroz (llegué a transcribir poemarios a mano en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela) y estudiarla, diría. Hasta memorizar parte, también.

Descubrí por ese entonces también a Elena Vera, ¡madre mía! ¿Cómo es que resultaba tan jodidamente lírico aquel decir plano y coloquial de lo que es? Pare usted de contar cuanto más autor y poemario cayó en mis manos en aquella Caracas de Fundarte, Conac, talleres literarios…

Me permito el largo recuento entonces porque, bueno, aunque seguía pensando como Juarroz (y acosando su obra); aunque moría de encanto con los endecasílabos más rigurosos de la colección de Clásicos que ya yo había estado haciéndome, cuando me nació, no sé por qué, expresar por escrito lo que sentía con un/el amor de mi vida, lo que salió fueron sapos y culebras por aquella boquita mía tan lectora. Salió ese lenguaje que tú dices que corta, a lo mejor en todos los sentidos. ¿Adónde se fue el sublime lenguaje literario que me era familiar, las temáticas primordiales de la razón y el Ser? ¿Cómo era que creía yo que iba a escribir, como quién?

Junto al afán de franqueza, descubierto en la sufrida Elena Vera, era incontenible la necesidad de jugar con las palabras, de modo que vivía en un paradójico divertimento en torno de aquellos amores insatisfechos, un “payaseo” lírico y lingüístico que fue empeorando con el tiempo.

![[Img #48432]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8771_image-2.jpg)

En tu segundo libro, Pobremas demás (2006), Premio Nacional de Literatura Alarico Gómez, no sólo conservas la similitud de título con tu primera obra, también continúas con ese lenguaje (juego de palabras) de despecho y desamores, aunque un tanto más acabado y definido. ¿Marca tu destino literario esa temática y lo muestras (des)ajustando tu lenguaje poético?

Sí, la continuación del título obedece a que son igualmente poemas pobres, como los anteriores, ‘Pobremas también’, pero los textos de este siguiente libro por una parte lo son demás (demás de pobres, como decimos los cumaneses), y demás porque son los restantes, los que no alcanzaron a entrar en el primer poemario, porque surgieron de una relación amorosa posterior, aunque igualmente desastrosa. La continuación es la de mi propia historia, también. Así que mi destino marca la temática, y viceversa.

Llegué a pensar si no me buscaba esos despechos como justificativo para poder crear poesía. Entonces, respecto de la pregunta que yo me hacía sobre el lenguaje con que te salen los poemas, que puede no ser el que esperabas, me di cuenta de que yo sólo podía escribir acerca de cosas que me sucedían, al menos en el nivel sentimental. Y la manera de expresar lo real, lo biográfico, generó ese tono también realista-coloquial, un tono conversacional e intervenido por el juego lingüístico, gracias a dios, porque así tanto desencuentro devino tragicomedia. En hazmerreir de mí misma.

¿Crees que esta cotidianidad de amores ‘tóxicos’ trasciende o será acaso, la forma tan personal, despreocupada acaso en el lenguaje, lo que hace interesante su lectura?

En principio no creería que trascendieran en absoluto tales amores. Era claro que yo escribía para mí. Leía mis textos en reuniones de amigos cercanos quienes se divertían oyéndolos, sobre todo porque identificaban los personajes y referencias de mi vida presentes en los poemas (-de mis amigos fue la idea e insistencia de publicarlos). Y un amigo en Mérida, otro después en Maturín, respectivamente, me “quitaron” los borradores para ocuparse ellos de publicar el primero, en Mérida, y de enviar a concurso el otro, que resultó ganador del premio ‘Alarico Gómez’ en Maturín.

Entre tanto, alguna vez leía invitada a algún recital local, o en espacios de congresos literarios en otras ciudades. Pero, como suele suceder en la especie humana, hay mucha identificación con la herida. Entonces empezaron a acercárseme y a enviarme correos mujeres –tras las lecturas públicas, o que me rastreaban por las redes sociales después- para decirme que yo estaba describiendo sus casos, y/o que ellas querrían también poder mostrarlos así, decir “la cruda verdad” de lo que les pasaba, (y) de la conducta masculina –¡qué compromiso! Seguramente el identificarse era también un efecto de mi lenguaje aparentemente directo. Si algo hubo de interesante en la lectura de mis textos, para ese inesperado público, parece haber sido eso. Aquello me sorprendió cada vez y hasta llegó a abrumarme, no porque se hiciera masivo o “viral” como se dice ahora, que no fue el caso, sino por el simple hecho de que algo para mí tan personal (y tan tragicómico, insisto) despertara una fibra de espejo en otras varias mujeres. Una especie de denuncia lírica que a ellas les resonaba. Sobre todo a chicas muy jóvenes.

De ahí hubo quien tildara mi poesía de feminista –nada más lejano a mis intereses que esos Movimientos– y a mí de odiar a los hombres.

Si nos ponemos teóricos, mi Lector Modelo y empírico sería más bien quien se interesa por el refrescamiento de ver tratados esos pesares amorosos, de ranchera o bolero, con desenfado lírico. Pero sabemos que la recepción del texto escapa siempre de nuestras manos, por muchas pistas interpretativas que codifiquemos en ellos.

Precisamente una de esas pistas pareciera ser ese mal amor tan caribeño que lleva a eso llamado ‘guayabo’ –tan latinoamericano- que inicialmente era del hombre y de un buen tiempo para acá, rima tan bien en mujeres que lo hacen público, con mariachi y rockola de por medio. ¿Ese mundo hecho “de mal gusto” parece el espacio donde tu público se identifica?

Yo espero que no. Para empezar, porque estaríamos hablando de un público de hace 20, 15 años atrás. Todavía no nos encontrábamos tan en “modo karaoke”, por decirlo de alguna forma. Pero claro, los caribeños tenemos el “permiso” latinoamericano de expresar nuestro despecho a gusto, y a rabiar. Yo estaba haciéndolo, con pistas intertextuales de los más diversos ámbitos y niveles. Otra licencia muy nuestra, esa mezcolanza: Ismael Rivera y Homero conviviendo en un mismo fragmento o poemario. Pero me refería a unas lectoras femeninas que, paradójicamente, admitían la represión de sus propios sentimientos, de sus dolencias amorosas, cuando se asombraban de y celebraban verlos reflejados por otra mujer que se atrevió a escribir y exteriorizar los suyos sin ambages; una voz de la que se hacían eco, tal vez. Esa recepción ya debe haber cambiado.

Me interesa ahondar sobre la reflexión anterior y traer a colación un estudio que hace años realizó la profesora Pilar Almoina sobre el despecho. Visto inicialmente como cosa de hombres que se retorcían en sus borracheras en las esquinas de las rockolas, de tan mal gusto, pero tan caribeño. Las mujeres terminaron apropiándose de ello, dándole su propia visión y lenguaje. Esto parece ser cierto si leemos sus textos o escuchamos alguna canción llanera interpretada por mujeres. Una-Otra estética, o estética de lo feo parodiando a Umberto Eco. ¿Qué respondes?

No puedo ser objetiva respecto de que esto sea cierto en mis propios poemas. No conozco el estudio de Almoina, pero vuelvo sobre la venezolana Elena Vera, de una generación anterior, por quien me sentí de joven muy influida. Sus poemarios, Acrimonia (1979) o De Amantes (1984), que tratan el despecho por los desengaños propios del vivir, la ‘descoincidencia’ cotidiana tras el encanto del primer enamoramiento, o la experiencia de un triángulo amoroso… (cito un poema que recuerdo de memoria): “Todos los días/ Mi cuerpo tiembla por ti/ Pero tú/ Ni te enteras/ Duermes plácidamente/ En tu cama King-size/ Abrazado a ella/ A tu vieja costumbre/ De viejo mueble usado/ Te estás muriendo en vida/ Te estás cayendo a pedazos/ Y ni te enteras/ Y mientras tanto/ Tiemblo por ti/ Todos los días/ Yo que soy la vida/ Yo/ Que soy la flor de la maravilla.”

Se suscribe esto automáticamente, por su “apoderamiento” de una temática en principio masculina y en todo momento latinoamericana, a una estética de lo abyecto?

Me arriesgo a teorizar, en mi nombre y en el de Vera, que son precisamente la visión y el lenguaje propios femeninos los que hacen del tratamiento de este tema, o ciertamente una estampa plana de (o alineada con) ese esquema rockolero masculino, o bien otra cosa, que lo sobrepasó.

Quiero decir: hay una marca aún de delicadeza, de femineidad. Incluso en el empleo de la ironía, el insulto, el sarcasmo y la declaración abierta del despecho. Un ser pasivo, lunar, hembra, en medio del levantamiento de la voz que se pone a la par de la masculina activa. Pareciera entonces una poesía que se abre, sí, a esta otra estética, sin soltarse de otra más ¿tradicional? en algún nivel, en algún sesgo.

Entonces, creo que de la apropiación femenina de ese ámbito “del mal gusto” surgió una retórica particular, más profunda y más rotunda, en torno del desengaño y el despecho declarados. Una que se condensa actualmente en voces como la de Corina Michelena, por ejemplo, en nuestro país.

![[Img #48436]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/4974_image-3.jpg)

Ciertamente. Entre María Mercedes Carranza y Henri Michaux (una por el tema, y el otro por el lenguaje desenfrenado) está Clea Rojas. ¿Crees que tu poesía es lo que es, por la fuerza que supone el uso de un lenguaje personalísimo y al mismo tiempo, melancólico y “arrabalero”? Esto último como discurso renovador en el lenguaje.

Bueno, realmente yo no sé dónde estoy entre esos dos destacados, o dónde me quedé (jajaja). Pero fíjate que de la pregunta anterior se me quedó la idea de la estética de lo feo…, porque aunque como académica entiendo que es un constructo teórico-literario, como poetisa o mujer de alguna manera “me hace ruido”, me provoca como pasarle la escoba. Feo no quiero nada. Ahí pondría una frase mía que se me volvió lema: “el glamour es lo último que se pierde. Incluso después de la esperanza”.

Se trata entonces de un arrabal con glamour (más risas), genuino pero maquillada su melancolía para salir a la fiesta lírica. A un público que espera un espectáculo lingüístico en algún nivel. Y la renovación, lo personalísimo estaría, me parece, precisamente en la mixtura que te señalaba antes, cuando hablaba de la intertextualidad. Estaría quizá en los niveles de modalización, aplicados a lo admitidamente autobiográfico. Pero permíteme ser más específica. El arrabal puro, el de la ranchera que te canta Chavela Vargas, restringe sus referencias a lo popular y, de ser el caso, a una inocencia romántica, un lugar común del decir el amor: te amaba fielmente y me dejaste. Ojalá te mueras. Aquí me bebo este tequila. Las metáforas son sencillas y el tono estable, aunque hiperbólico. Es un texto que no está intervenido por otros niveles culturales y de un registro plano, poco sorprendente.

La diferencia en esta poesía es, para mí, el contraste. Las referencias de ámbitos literarios pero con un lenguaje modalizado al habla cotidiana, o bien lo contrario: una sintaxis trabajada (todo juego de palabras la implica), de prosodia canónica o elaborada, pero expresando una imagen doméstica, ramplona, prosaica a más no poder. Ese elemento que no encaja, que desconcierta; la aparente descombinación de criterios, ese juego del lenguaje, es sorpresa, renovación poética, en efecto. Y vitalidad para un tema trillado, que se actualiza en la gracia de la poesía.

He leído un manuscrito tuyo, Gramática en celo, en él se desborda el lenguaje y lo “arrabalero” combinado con los clásicos latinos (eres especialista, académica en lengua y literatura latinas) se eleva y deviene lenguaje renovado y revelador. ¿Podrías ahondar sobre esta obra?

Sí. Es un libro inédito donde fueron compilándose poemas a lo largo de al menos 10 años (2008-2018), por aquello de escribir poco, dependiendo de hechos reales en mis avatares amorosos. La escritura de esas catástrofes pasionales fue “cundiéndose”, para usar un término que se me ha contagiado de esta tierra merideña, cundiéndose de mi quehacer como docente de la literatura y la lengua latinas. Particularmente de la gramática y su enseñanza. Por eso varias de las referencias y juegos de palabras están asociados con el latín y su maternidad del español, y pueden resultarle ajenas o especializadas a una buena parte de lectores. Y de eso va el título: Gramática como calificativo femenino (yo misma, que lo soy) y como el sustantivo tradicional que es.

Por otro lado, otra parte de los textos surge de la experiencia misma de ser profesora de una materia tan decimonónica, culta y complejísima como es el latín clásico, en un país que es el summum de lo latinoamericano, el realismo mágico y la informalidad tropical, como es este. Imagina tú en el arrabal que siempre ha sido Venezuela en sí misma, exacerbado por su situación actual inenarrable, explicar la lengua o el pensamiento de Cicerón a un montón de cuasi colegiales caribeños, con la ayuda de apenas un marcador y una pizarra. Es un sainete curricular. Lo que se deriva de allí, el anecdotario en mal y bien, da para una enciclopedia… Y en nuestra realidad universitaria es verdaderamente una tragedia. Un padecimiento para el docente. Por mucho que encontremos en ello desafíos, nobles sorpresas, vericuetos didácticos, un par de alumnos como ángeles brillantes, grietas maravillosas.

Así que, una vez más, el juego de la palabra surgió en mi auxilio para convertir ese caos en rochela, para hacer de tal experiencia real y cotidiana como docente, gracia lingüística, y con ello catarsis.

El poemario, como mi vida, es un pastiche entre lo doméstico (amores y labor académica) y la cultura latina original que esa labor implica. Latina del antiguo latín, es verdad, pero no menos latina de América, finalmente.

Ya que mencionas a los lectores. Me interesa saber tu opinión con relación a la lectura y la difusión de la poesía venezolana en el ámbito educativo.

En los últimos 5 años he estado más bien desvinculada de los espacios académicos en donde había noticias de ello. Pero creo que es otro suceso de grietas, de rincones aislados. Un colegio, un único maestro en una escuela proponiendo una actividad lúdica con poesía dirigida a niños, un grupo de jóvenes que aún se inventan una revista literaria, un recital en el cafetín casi extinto de una Escuela de Letras. Desconozco realmente qué hay de la difusión y lectura de nuestra poesía a escala oficial.

Difícil en una sociedad donde el Estado impone un lenguaje del totalitarismo, difundir en los estudiantes la lectura poética, democrática y liberadora. ¿Cómo haces para lidiar con un entorno que constantemente lacera el lenguaje, lo maltrata y desprecia?

No lidio. Sería demasiado frustrante y agotador. Con cualquier entorno, por cierto. No recuerdo la frase exacta, pero el poeta Roberto Juarroz escribió algo como que la poesía es lo más contrario que puede haber a la política.

Hay poetas acogidos a distintos totalitarismos en el mundo. Torturadores que han leído versos sublimes. Fanáticos haciendo de panfletos poemas, y viceversa. Gente en total democracia lacerando el lenguaje, también, porque pasan de él. De leer o estudiar cualquier cosa. Gente imponiendo el mal gusto con todos los recursos posibles.

Esa verdad sobre el lenguaje y la literatura me parece que hay que difundirla entre los alumnos antes o conjuntamente con la lectura de poesía como procedimiento de sensibilización cultural. Mostrarles el hecho de que el lenguaje y la poesía pueden ser malversados por unos y por otros actores humanos. Porque antes de ellos dos está el alma.

Creo que la verdadera poesía no necesita ser defendida, en ese sentido. Que ella encuentra a las consciencias que están necesitándola. Y que la sensibilidad para leer se despierta en el más temprano hogar, primeramente, antes que en la escuela incluso. Y luego, si no, en un instante de asombro (ante un texto dado en clase, escuchado a un profesor, encontrado en las redes, etcétera). Un asombro que la misma necesidad de libertad puede estimular. Y es una libertad del espíritu antes que de un entorno. El arte, la literatura, han sido llave y bálsamo para ello. Una salvación al maltrato que mencionas.

Pienso ahora en la extraordinaria poesía de la cubana Reina María Rodríguez, obra que un amigo me presentó hace pocos años. Otra fascinación para mí, un nuevo asombro y obsesión lírica de mi adultez. Qué es esa poesía con respecto de su entorno. ¿Mezcla? ¿Resistencia? ¿Asimilación? ¿Resultado? Trascendencia, es mi respuesta. Milagro del poema por encima de todo.

![[Img #48434]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/3001_image.jpg)

Eres docente-investigador en una prestigiosa universidad venezolana, la Universidad de Los Andes. ¿Se complementan el trabajo académico y el oficio de la poesía?

A mi juicio, sí. No vería un área donde la poesía no complemente, no aporte, así sea desde lo más recóndito, porque ha creado en nuestro cerebro otras sinapsis neurológicas. Un hemisferio derecho jugando con el izquierdo. Intelecto y creatividad, para el caso de la docencia-investigación. La poesía estimula un hacer más amigable de ambas labores, sin perder el rigor académico.

En el desarrollo de tu poesía existen algunas voces de quienes, posiblemente, han sido fundamentales en tu escritura. ¿De dónde viene ese vínculo con la palabra poética?

Al inicio de la entrevista comentaba sobre alguna de esas voces, si te refieres a las literarias, a autores que leí tempranamente y que me familiarizaron con la palabra poética. Mencioné a Elena Vera como una influencia de juventud. A Roberto Juarroz, de por vida. Añadiría a Ramos Sucre, Gustavo Pereira, Eugenio Montejo, Ramón Palomares, Rafael Cadenas, en nuestro país. A Vicente Huidobro, Leopoldo María Panero y Ana de Istarú, en Hispanoamérica. A Ovidio y Virgilio de mi universo en el latín clásico.

Si te referías al vínculo, digamos genético, con la palabra poética, mi madre era buena lectora, y era además mi maestra de castellano y literatura en la escuela primaria, donde se desempeñaba formalmente como docente. Enseñó a mi hermano a recitar desde pequeñito, con poemas de Andrés Eloy Blanco que memorizaba. Y mi papá, ávido lector y escritor de poesía él mismo, nos obsequiaba torres de libros de narrativa y poesía infantil y juvenil. También sus hermanas, mis dos tías, escriben poesía desde que las recuerdo. Una formada y profesora universitaria en Letras y la otra, extraordinaria cuentacuentos y recitadora. La poesía siempre estuvo en casa.

Me refería a las voces de familia, pues sé que procedes de una familia estrechamente vinculada al arte y la literatura. En tu poesía, Clea, hay un rasgo que marca mucho tu escritura. Me refiero a una cierta soledad (aislamiento, ¿quizás?) que pareciera ser parte de tu misma vivencia. ¿Es así?

Completamente. Es una introversión clínica que no corresponde a patrones de conducta neurotípicos. Es vivencia real desde la infancia. Refugio. Esencia. Huida del mundo. Desde esa abstracción se gesta también la poesía y en ella se refleja: aunque no escribas propiamente sobre la soledad, ese aislamiento se muestra, como todo lo demás, cuando los textos son implacablemente autobiográficos y desnudos.

Sigues en ese espacio en tus nuevos escritos. Háblanos sobre tus actuales proyectos poéticos. ¿En qué andas actualmente?

Sí. Alguna variante hubo en cuanto a poemas escritos a partir de ciertas imágenes, fotos, pinturas y hasta cartelitos con las que me topé por redes. Poemas ecfrásticos, en cierto modo. Por la fecha, los incluí hacia la segunda parte el poemario que comentamos ya, Gramática en celo. Unos pocos. No sé si más adelante sigan ocurriendo esos versos a partir de imágenes, aunque el trasfondo fuera lo amoroso.

Por lo pronto no hay un proyecto. Mi poesía guardó silencio, tal vez porque he estado atendiendo académicamente temas poéticos en mis estudios doctorales. Pero me gusta ese descanso que ella se ha tomado de mí. No puedo saber con qué me saldrá luego.

![[Img #48433]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9598_image-4.jpg)

Para concluir, Clea. Me gustaría tu opinión sobre la poesía actual venezolana, sus hacedores e incidencia en el desarrollo cultural.

Como te comenté antes, no estoy suficientemente conectada con el movimiento poético actual como para nombrar con propiedad a sus nuevos hacedores. Quiénes son, dónde están, qué edades tienen. No he tenido en mis manos un poemario completo (que compraba en las librerías de la capital, adonde no he podido volver en varios años) de algún autor joven, publicado del 2016 para acá. He leído de pasada, por redes (publicaciones de amigos y conocidos muy vinculados al quehacer literario del país; Letralia, Team poetero, La Poeteca, etc.), textos de jóvenes poetas de la capital, participantes de concursos literarios y otras voces novísimas, de las que he tenido esta impresión común: están furiosos, denuncian la crisis del país ásperamente, desde una visión muy urbana: el (río) Guaire, bolsas negras, el Metro. Hay un maldecir la diáspora, el infortunio cotidiano (y eso que, me he dicho mientras los leo, en la capital no conocen lo que nosotros en el interior del país: cortes diarios de electricidad ya asimilados, de varias horas al día, o los días pasados en estaciones de servicio para surtir combustible (gasolina) en los vehículos).

No digo que no escriban otras cosas, digo que he visto un hilo común en ellos. Lo sumo a la poesía de algunos amigos de mi entorno cercanísimo, cuando nos hemos sentado a leer entre nosotros mismos. Hay de todo, pero es constante la alusión a experiencias que únicamente nosotros los venezolanos concebimos, y han llegado a la instancia del poema: los delincuentes robándose el cableado de red encriptados en la refinadísima prosodia de una amiga literata; o un poema dolorosamente femenino para declarar, una lingüista excelsa, que a las venezolanas el erotismo se nos ha ido a los diablos, bajo una lencería raída y un cansancio de la precariedad que anula el andamiaje de una cita amorosa.

A esto añado poetas veteranos volcados al tuiter a rumiar, resentir, dolerse de Venezuela en cualquier nivel de dicción: humano literario zuliano político politeísta, sin gas en el edificio, buscando una medicina marchado del país colgando del país. Una exposición en pocos caracteres paralela-simultánea a su quehacer poético, o ya sin él.

A dónde voy con esto: a la incidencia de esta poesía en el desarrollo cultural, por la que preguntabas. Si algo de esto mismo que yo señalo desde esta muy mínima y mía apreciación periférica se encuentra en tantos más autores y contenidos de los que no tengo conocimiento; es decir, si es una constante la inmersión de semejante realidad del país en distintas voces de la poesía actual, escrita bien por jóvenes noveles, bien por autores de sostenida trayectoria, y hasta por aquellos que se quedan “entrecasa”, lo que se está gestando puede ir más allá de una ráfaga de descontento ante el cambio, más allá de un boom de la impotencia-deterioro, y devenir corriente literaria única de un país que no podrá compararse con ninguna otra cosa, ni los textos digo, ni esta tierra(,) de(mos)gracia(s).