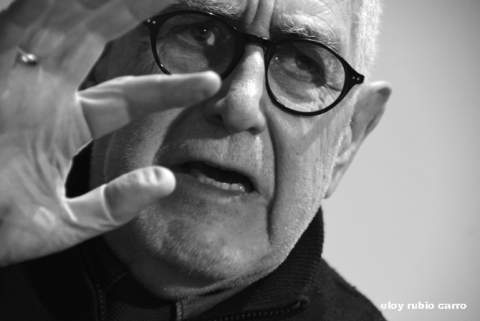

ENTREVISTA / Ignacio Amestoy, dramaturgo (II)

"El secreto del teatro es preguntar y que el espectador responda"

En esta segunda entrega de la entrevista a Ignacio Amestoy, realizada con motivo de su presencia en 'Tardes de Autor', en la Casa Panero el pasado 6 de marzo, hablamos de la violencia, de la utopía y del autoconocimiento individual y social, y de la función del teatro en esta tarea, como forma de plantear y tratar de resolver los verdaderos problemas que nos acucian

![[Img #48613]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9738__dsc0086.jpg)

(...)

Eloy Rubio Carro: En ‘Elvira, imagínate Euskadi’, la sangre manchará hasta a la más inocente, Elvira ¿A qué viene la palabra ‘imaginación’ en el título? ¿Ese anacronismo continuado de la obra indicaría que los españoles no hemos salido del tiempo cíclico del mito, que repetimos un bucle sin solución?

Ignacio Amestoy: Bueno, en realidad el ser humano repite siempre ese bucle. Esta es la realidad. ¿Ahora, qué pasa con esa doña Elvira que muere? Esta es la gran pregunta. ¿Los ideales tienen que morir? Pienso que no. Es ahí donde radica ese perfeccionamiento, esa búsqueda continua del ser humano, ese continuo reconocerse y al propio tiempo actuar catárticamente, en esa danza miscible entre la anagnórisis y la catarsis. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un mecanismo en el ser humano desde siempre en su reflexión que es el mecanismo dialéctico que está resilenciado en el arte en el teatro. Entre los géneros literarios el primero es la narración, por ejemplo nos sentamos en un banco ahí en la plaza y de repente viene una persona y nos dice, buenas tardes, le decimos buenas tardes, tal, hace frío, hace frío. Es usted de aquí, no es de aquí, pues bueno, tal… Yo vine de no sé dónde y tal, tal, tal, y nos cuenta su vida… y tenemos ahí ya la narración.

Ahí tenemos la Ilíada y la Odisea, o 'La Familia de Pascual Duarte'. Es el primer género. Después de la Guerra Civil Española la narrativa fue lo que primero surgió 'La Familia de Pascual Duarte', Cela. A continuación vamos depurando un poco la reflexión de lo que nos ha pasado y de pronto surgen Safo y Alceo, la poesía, la lírica. Y en España `Hijos de la ira’ de Dámaso Alonso, los cadáveres que son los habitantes de Madrid. Los cadáveres. Vamos avanzando y el estadio último es tanto en Grecia como en la España del franquismo el teatro. Ahí Esquilo y Sófocles son capaces de plantearse ese conflicto del ser humano y hacerse preguntas preguntas sobre el ser humano, de decir de Edipo, en el caso de Sófocles, quién soy yo, quién soy yo. Y en la España franquista, en el 49, nueve años después de acabar la guerra ‘Historia de una escalera’, de Buero Vallejo. ¿Cuál ha sido nuestra escalera? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De qué manera nos enfrentamos a los problemas de esa escalera, de esa sociedad? Es a través de el teatro cuando nos planteamos preguntas. No hay nada más demoledor que una pregunta. Ahora estamos en esta circunstancia, entonces se me pregunta algo, y esa pregunta es dinamita, puede que también mi respuesta sea dinamita, pero de cualquier forma ya estamos en ese mecanismo dialéctico de preguntarnos quiénes somos y adónde vamos.

En el caso de Alfonso de Mella en ‘Durango un sueño’, él toma la decisión de irse a Granada y aplazar la confrontación. Es lícito ¿Lope de Aguirre? Ve que esa criatura que él ha parido que es doña Elvira y a la que le dice: “Imagínate Euskadi”. En ese anacronismo, Euskadi, ¿cómo que Euskadi? ¿Qué es Euskadi en los tiempos de Felipe segundo? No existe. Reflexionemos sobre ese ‘no existe’ también desde el hoy. En mi juventud se decía que el País Vasco era el paraíso terrenal, como Adán y Eva, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, menos. Ese término, Euskadi, surge a finales del XIX. Ahí Lope de Aguirre se está preguntando quiénes somos y qué sociedad va a vivir doña Elvira. Él prefiere que no viva esa sociedad. Hoy en día nos lo preguntamos también... A un amigo mío le nació un nieto ayer por la noche y nos preguntábamos esta mañana a qué sociedad ha venido ese nieto. Yo tengo dos nietos de 9 y 6 años, y me digo pero bueno qué sociedad tenemos. Con los virus, con la globalización. Lo importante es que ellos han venido a la vida como también lo hicimos nosotros. Yo nací en el 47, en una posguerra durísima. Después de una guerra civil ¿cómo recuperarse? Pues esa sociedad se recuperó. Lope de Aguirre es pesimista, no confía en que se pueda ir hacia esa utopía y acaba con ella y acaba consigo mismo en definitiva. Ahí tenemos esa realidad en la que siempre tendremos que preguntarnos qué hacer. Una pregunta que también tiene dinamita para contestarla, pues yo creo que esa pregunta debemos de contestarla y hacerlo a través del teatro. Pero sobre todo contestarla nosotros mismos. El teatro sirve para plantearnos esa pregunta, el quién soy. Edipo también se plantea ese quién soy.

![[Img #48614]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/1441__dsc0085.jpg)

También el mismo motivo en ‘Durango, un sueño 1439’, la antítesis entre libertad y represión, pero a diferencia de Lope de Aguirre, Alonso de Mella parece defender que la violencia no es la solución. O en ‘Betizu, el toro Rojo’ donde la relación entre utopía y violencia aparecen como compensaciones ilusionantes a los desvalimientos del héroe (Patxi Bisquer): toros rojos ilusionantes y también violencia ciega ¿Vaya cóctel explosivo, no?

Sí, en la evolución de mi dramaturgia hay esa consideración de la realidad de Euskadi. Primero fue ‘Ederra’ un personaje que es aniquilador de todas las personas que están a su alrededor desde su juventud, es una niña que aniquila. A continuación viene ese ‘Lope de Aguirre’ en donde es esa niña la que se aniquila. Con posterioridad, ‘Durango un sueño’, en donde tenemos a ese Alfonso de Mella que se pregunta ante una cortesana italiana “dónde están tus manos Fiore. Las llevaré a la Alhambra para que las canten los poetas”. Y se va a Granada, abandona la lucha ante la llegada de la ‘Sexta Flota’ del Estado. Patxi Bisquer es el protagonista de ‘Betizu el toro rojo’, fue un terrorista de la organización. Se le detuvo, se le juzgó, fue a la cárcel de Segovia, participó en la fuga. Curiosamente entre los personajes de la organización que había en Segovia había un hombre muy interesado por el cine, Ángel Amigo, que luego fue uno de los grandes productores de la cinematografía vasca. Se hizo la película de la fuga de Segovia y Patxi Bisquer participó como un actor más. Hubo quien dijo: "este chico vale para el cine". Por ello fue actor. Y es actor. Hizo una película memorable en el ámbito vasco que se tituló ‘Tasio’, de Armendáriz.

Yo en aquel momento estaba trabajando en el tema de Ignacio Ellacuría, el jesuita que murió en El Salvador junto con otros jesuitas asesinados. Mi intención era tocar el tema de un vasco que se da a los demás con la Teología de la Liberación. Un día hablando con Patxi Bisquer me dice: "oye me interesa mucho ese personaje", yo le contseto "¿quieres hacerlo?" y él me dijo que sí, "quiero ser el protagonista de esa función". En el País Vasco era muy difícil trabajar en ese momento con los actores. Por ejemplo ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ se hizo con el grupo Gueroa, un grupo profesional de teatro de Durango y yo les expuse mi idea sobre Lope de Aguirre. Les dije: "quiero hablar con cada uno de vosotros para ver quiénes sois". Realizamos un trabajo minucioso para escribir los textos y que cada uno de ellos asumiese el compromiso de lo que iba a decir. Hubo quien me dijo en algún momento: "Oye, yo esa palabra no puedo decirla en mi pueblo", yo le comenté: "Pero ¿estás de acuerdo con el contenido?" Me respondió que sí, así que cambiamos la palabra. A Patxi Bisquert le planteé hacer esa obra de Ignacio Ellacuría pero, primero hablamos. Fueron unas 8 o 10 sesiones de 3 o 4 horas, y al final le dije: "Patxi, me interesa tu vida más que la de Ignacio Ellacuría, de cómo entraste en el terrorismo y todo eso". Y de ahí surgió ‘Betizu el toro rojo’.

Bisquer era hijo de su abuelo, que había tenido relación con su madre, y de esa relación había nacido él en un caserío. Su padre/abuelo era un hombre de la CNT de los ferrocarriles vascos. Ella se marchó y dejó a la criatura con la abuela y el niño fue creciendo hasta que en un determinado momento le dicen: "Mañana viene tu madre" y Patxi se va al monte por la mañana con un amigo, pues no quiere verla, y allí sucede un episodio con un torito pequeño vasco. Tiene una aventura imaginaria de felicidad con ese torito. Al cabo de unos meses de estrenarse la obra me llama de madrugada Patxi Bisquert y me dice: "Oye, es que te quería contar que al acabar la función alguien ha llamado a mi camerino... y era mi madre". En la obra yo decía que su madre no le había besado nunca, pero ese día al entrar en el camerino le da un beso y se marcha. En ‘Betizu el toro rojo’, quise contar la reflexión y la anagnórisis de un personaje en él mismo. La obra se estrenó en el Teatro de Barakaldo, en euskera, el día en que la mitad de Barakaldo estaba en Madrid, en una manifestación en contra de la desaparición de los altos hornos. Al acabar la función Bisquet lanza una especie de reto al espectador: “gora altos hornos” y aquello fue un clamor. Ahí estaba el ensamblaje del propio teatro con la realidad inmediata, que era lo que de alguna manera en todo este trayecto teatral yo quería que se lograra. Con Ese “gora altos hornos” se conseguía el descenso a la cotidianidad. Un hombre que había dicho habitualmente "gora Euskadi", de pronto dice “gora altos hornos”. La realidad más palpable de esa comunidad.

Con relación a lo de "imagínate Euskadi” que quedó pendiente de antes, el tema de la imaginación es un tema importante y valiente. La sociedad siempre ha tenido a los iconoclastas que quieren huir de la imagen, que es huir del teatro. El tema de los iconoclastas en el siglo séptimo se lo planteaban en relación al Cristianismo y a las imágenes, un posicionamiento ya establecido por el Islam, en la sura tercera que rechaza las imágenes, que rechaza el teatro. Abominan del elemento dialéctico, porque la imagen es dialéctica. Algo que también se plantea en el Renacimiento y a través precisamente de la Reforma y de la Contrarreforma. La Reforma dice: no queremos imágenes, no queremos teatro y en el Concilio de Trento se plantean las cuestiones del libre albedrío frente a la predestinación, y toman partido por las imágenes en favor de la dialéctica. El plantearse que Lope de Aguirre le dijera a su hija “imagínate Euskadi” es una propuesta y es al propio tiempo una pregunta dialéctica. “Imagínate Euskadi”, ¿cómo quieres que sea Euskadi? Curiosamente la izquierda abertzale meses después de estrenarse ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ en una campaña electoral sacaron el lema: “Por esa Euskadi que tú te imaginas”. Es decir el teatro frente a la ciudadanía como si dijese por esa Euskadi que tú te imaginas, pero lo que Lope de Aguirre le pregunta a su hija es: “Imagínate Euskadi”. ¿Cómo? ¿En la violencia que soy yo o en la paz que eres tú? Esta es la pregunta, el secreto del teatro también es preguntar y que el espectador responda, que se establezcan los dos polos. Yo en ‘Doña Elvira imagínate Euskadi’ planteé la violencia y la paz. Elijan.

![[Img #48615]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/31__dsc0188.jpg)

Muchos de estos textos en los que aborda el terrorismo, escritos en momentos delicados, han sido reelaborados, luego de extensos debates sobre la idoneidad de los mismos, con representantes de las fuerzas políticas o de la sociedad vasca ¿Por qué y cómo esta revisión colectiva de una obra de autor?

El hacer una obra en el País Vasco era algo delicado. Yo hice ‘Ederra’ de gabinete. Hay autores de gabinete y autores de escena. Esquilo y Sófocles fueron autores de escena, Eurípides fue un autor de gabinete, ya no fue actor. Yo fui autor de gabinete con ‘Ederra’, obra que a don Antonio Buero le pareció excepcional. Pero a mí me quedaba la sensación de haber escrito esa obra sobre el País Vasco desde el gabinete. Y me dije, voy a poner el pie en la tierra. En ese momento estaba en Diario 16, como subdirector. Pedí entonces una especie de excedencia y me fui al País Vasco. Concerté con la compañía Gueroa, de Durango, el hacer una función sobre Lope de Aguirre. Hablé con ellos y les dije: "quiero hacer esta obra sobre Lope de Aguirre y su hija doña Elvira, la indita que nace en América pero no tengo escrito nada, vamos a meternos en este tema, vamos a elegir quiénes son los personajes". Era un grupo constitucionalista procedente del Partido Comunista de Euskadi. El que fueran constitucionalistas era muy importante para mí y para la sociedad vasca en ese momento. Estamos hablando de los años 80, un polvorín, bombas por aquí, bombas por allá. Hablando con los diferentes actores unos eran más radicales, otros menos. Se llegó hasta producir una escisión entre ellos y un periódico del País Vasco, el diario Egin, se enfrentó con el trabajo todavía en proceso de la obra. Algo muy vibrante.

Elaboré primero un texto y se fueron haciendo versiones de manera continua. Hay hasta ocho versiones. Una persona que yo quise que participara era Mario Onaindía que había estado en ETA pero por entonces había pasado a Euskadiko Ezkerra, también me interesaba mucho que determinados intelectuales participaran en los debates. Ahí estuvo en la producción, con solo 17 años, Cimarro. ¿Qué por qué hice esto? Pues para ajustarme a los límites del decoro, el ‘decorum’ horaciano son los límites de una creación. Cuando un decoro de una sociedad es amplio se pueden decir muchas cosas, cuando el decoro se reduce se puede decir mucho menos, está el término de la corrección. Nosotros quisimos ir a los límites del decoro en el País Vasco con el fin de plantear el tema de la violencia, que la gente reflexionara sobre la violencia, que se analizará el fenómeno del conflicto que entonces había.

![[Img #48616]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/4113__dsc0183.jpg)

Andrés Martínez Oria (pregunta realizada durante el encuentro con Amestoy en 'Tardes de autor' en la Casa Panero): Mencionaba antes una palabra entrañable, la etxekoandre, la mujer de la casa, es una palabra de origen griego que es el hombre, la mujer que desempeñaba el papel del hombre. Y usted elige el padre en su obra ‘La última Cena’, una obra polisémica que da pie a muchísimas interpretaciones, el tema político, la solución final, la muerte. A mí me surge de esa obra un asunto que tiene una cierta relación con la casa en la que estamos, la Casa Panero. La relación de los hijos con el Padre y la vuelta a casa es el tema que yo quiero plantearle. En esa relación de esos hijos se dan todas las posibilidades, el hijo menor que vuelve para morir, el segundo hijo que vuelve muerto y el tercero que no quiere volver ni saber nada del padre. El tema que yo le planteo es: ¿qué sentido simbólico tiene para usted la vuelta a la casa del Padre?

Indudablemente es el eterno retorno del ser humano. El ser humano nace, se desvive y muere. Y de alguna manera todas nuestras historias son las mismas del ser humano desde su origen. Salir de la casa y volver a casa. El volver a la casa del padre en el País Vasco. También hay ese concepto de la casa en esta globalización en la que estamos. Huimos de ese concepto, pues en la actualidad dónde está la casa de uno, por qué se vuelve. Yo creo que es un poco como la vuelta al origen. Yo creo que el ser humano viene de algún sitio, permanece en esta vida y vuelve a un origen. Es esa necesidad de volver. Y por otra parte, responderse a esa gran pregunta de quién soy yo, ¿quién soy yo?, y verse como nos vemos muchas veces de mayores, cuando nos afeitamos en el espejo y reconocer ahí la imagen de nuestro padre. Estamos viendo a nuestro padre. Estoy viendo a mi padre. Ese volver al padre, una de mis mayores satisfacciones que he tenido en mi vida. Yo soy el hijo pequeño de tres hermanos y tuve una cierta relación violenta con mi padre, que ante el hecho de que mis hermanos se alejaran de lo que él pensaba que hicieran para que fueran una continuación, yo me rebelé. Y sin embargo en los últimos años yo quise volver a mi padre, y ciertamente volví; pero tengo la gran insatisfacción de no haberlo conocido más para conocerme más a mí.

Yo creo que por ahí puede ir eso de volver al origen, pienso que es una de las claves para enriquecerse uno mismo en ese conocerse. Conócete a ti mismo, esa inscripción en el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Creo que esta es la clave, conocerse a uno mismo y con quién. Ahí está el padre ¿Más que la madre? Yo he escrito de la relación madre-hija, esa relación paterno filial o materno filial creo que es muy relevante en el ser humano, una de las claves del ser humano indudablemente es la procreación. Una vez le pregunté a uno de los grandes creadores del teatro español que me dijera qué era lo más importante de la vida para él. "Ignacio -me respondió- el sex". Pero desde esa sublimación que es la continuación de la especie, la continuación del ser humano en su perfeccionamiento. Yo creo que estamos aquí para perfeccionarnos. Ese perfeccionamiento, esa búsqueda de uno mismo y del ser de uno mismo. Pablo d'Ors, cuñado mío, ha publicado un libro, ‘La biografía del silencio’, un bestseller sobre la espiritualidad y hay gente que quiere estar en este ámbito, en esa búsqueda de uno mismo. Esa vuelta al padre yo creo que también es, en el caso de los Panero, un reconocimiento después de no haberle reconocido, elajustar cuentas también, alguien que no quiere saber nada, alguien que llega muerto y alguien con una crisis. Yo creo que es la búsqueda del ser humano y la búsqueda indudablemente en el que te ha precedido.

![[Img #48613]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9738__dsc0086.jpg)

(...)

Eloy Rubio Carro: En ‘Elvira, imagínate Euskadi’, la sangre manchará hasta a la más inocente, Elvira ¿A qué viene la palabra ‘imaginación’ en el título? ¿Ese anacronismo continuado de la obra indicaría que los españoles no hemos salido del tiempo cíclico del mito, que repetimos un bucle sin solución?

Ignacio Amestoy: Bueno, en realidad el ser humano repite siempre ese bucle. Esta es la realidad. ¿Ahora, qué pasa con esa doña Elvira que muere? Esta es la gran pregunta. ¿Los ideales tienen que morir? Pienso que no. Es ahí donde radica ese perfeccionamiento, esa búsqueda continua del ser humano, ese continuo reconocerse y al propio tiempo actuar catárticamente, en esa danza miscible entre la anagnórisis y la catarsis. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un mecanismo en el ser humano desde siempre en su reflexión que es el mecanismo dialéctico que está resilenciado en el arte en el teatro. Entre los géneros literarios el primero es la narración, por ejemplo nos sentamos en un banco ahí en la plaza y de repente viene una persona y nos dice, buenas tardes, le decimos buenas tardes, tal, hace frío, hace frío. Es usted de aquí, no es de aquí, pues bueno, tal… Yo vine de no sé dónde y tal, tal, tal, y nos cuenta su vida… y tenemos ahí ya la narración.

Ahí tenemos la Ilíada y la Odisea, o 'La Familia de Pascual Duarte'. Es el primer género. Después de la Guerra Civil Española la narrativa fue lo que primero surgió 'La Familia de Pascual Duarte', Cela. A continuación vamos depurando un poco la reflexión de lo que nos ha pasado y de pronto surgen Safo y Alceo, la poesía, la lírica. Y en España `Hijos de la ira’ de Dámaso Alonso, los cadáveres que son los habitantes de Madrid. Los cadáveres. Vamos avanzando y el estadio último es tanto en Grecia como en la España del franquismo el teatro. Ahí Esquilo y Sófocles son capaces de plantearse ese conflicto del ser humano y hacerse preguntas preguntas sobre el ser humano, de decir de Edipo, en el caso de Sófocles, quién soy yo, quién soy yo. Y en la España franquista, en el 49, nueve años después de acabar la guerra ‘Historia de una escalera’, de Buero Vallejo. ¿Cuál ha sido nuestra escalera? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De qué manera nos enfrentamos a los problemas de esa escalera, de esa sociedad? Es a través de el teatro cuando nos planteamos preguntas. No hay nada más demoledor que una pregunta. Ahora estamos en esta circunstancia, entonces se me pregunta algo, y esa pregunta es dinamita, puede que también mi respuesta sea dinamita, pero de cualquier forma ya estamos en ese mecanismo dialéctico de preguntarnos quiénes somos y adónde vamos.

En el caso de Alfonso de Mella en ‘Durango un sueño’, él toma la decisión de irse a Granada y aplazar la confrontación. Es lícito ¿Lope de Aguirre? Ve que esa criatura que él ha parido que es doña Elvira y a la que le dice: “Imagínate Euskadi”. En ese anacronismo, Euskadi, ¿cómo que Euskadi? ¿Qué es Euskadi en los tiempos de Felipe segundo? No existe. Reflexionemos sobre ese ‘no existe’ también desde el hoy. En mi juventud se decía que el País Vasco era el paraíso terrenal, como Adán y Eva, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, menos. Ese término, Euskadi, surge a finales del XIX. Ahí Lope de Aguirre se está preguntando quiénes somos y qué sociedad va a vivir doña Elvira. Él prefiere que no viva esa sociedad. Hoy en día nos lo preguntamos también... A un amigo mío le nació un nieto ayer por la noche y nos preguntábamos esta mañana a qué sociedad ha venido ese nieto. Yo tengo dos nietos de 9 y 6 años, y me digo pero bueno qué sociedad tenemos. Con los virus, con la globalización. Lo importante es que ellos han venido a la vida como también lo hicimos nosotros. Yo nací en el 47, en una posguerra durísima. Después de una guerra civil ¿cómo recuperarse? Pues esa sociedad se recuperó. Lope de Aguirre es pesimista, no confía en que se pueda ir hacia esa utopía y acaba con ella y acaba consigo mismo en definitiva. Ahí tenemos esa realidad en la que siempre tendremos que preguntarnos qué hacer. Una pregunta que también tiene dinamita para contestarla, pues yo creo que esa pregunta debemos de contestarla y hacerlo a través del teatro. Pero sobre todo contestarla nosotros mismos. El teatro sirve para plantearnos esa pregunta, el quién soy. Edipo también se plantea ese quién soy.

![[Img #48614]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/1441__dsc0085.jpg)

También el mismo motivo en ‘Durango, un sueño 1439’, la antítesis entre libertad y represión, pero a diferencia de Lope de Aguirre, Alonso de Mella parece defender que la violencia no es la solución. O en ‘Betizu, el toro Rojo’ donde la relación entre utopía y violencia aparecen como compensaciones ilusionantes a los desvalimientos del héroe (Patxi Bisquer): toros rojos ilusionantes y también violencia ciega ¿Vaya cóctel explosivo, no?

Sí, en la evolución de mi dramaturgia hay esa consideración de la realidad de Euskadi. Primero fue ‘Ederra’ un personaje que es aniquilador de todas las personas que están a su alrededor desde su juventud, es una niña que aniquila. A continuación viene ese ‘Lope de Aguirre’ en donde es esa niña la que se aniquila. Con posterioridad, ‘Durango un sueño’, en donde tenemos a ese Alfonso de Mella que se pregunta ante una cortesana italiana “dónde están tus manos Fiore. Las llevaré a la Alhambra para que las canten los poetas”. Y se va a Granada, abandona la lucha ante la llegada de la ‘Sexta Flota’ del Estado. Patxi Bisquer es el protagonista de ‘Betizu el toro rojo’, fue un terrorista de la organización. Se le detuvo, se le juzgó, fue a la cárcel de Segovia, participó en la fuga. Curiosamente entre los personajes de la organización que había en Segovia había un hombre muy interesado por el cine, Ángel Amigo, que luego fue uno de los grandes productores de la cinematografía vasca. Se hizo la película de la fuga de Segovia y Patxi Bisquer participó como un actor más. Hubo quien dijo: "este chico vale para el cine". Por ello fue actor. Y es actor. Hizo una película memorable en el ámbito vasco que se tituló ‘Tasio’, de Armendáriz.

Yo en aquel momento estaba trabajando en el tema de Ignacio Ellacuría, el jesuita que murió en El Salvador junto con otros jesuitas asesinados. Mi intención era tocar el tema de un vasco que se da a los demás con la Teología de la Liberación. Un día hablando con Patxi Bisquer me dice: "oye me interesa mucho ese personaje", yo le contseto "¿quieres hacerlo?" y él me dijo que sí, "quiero ser el protagonista de esa función". En el País Vasco era muy difícil trabajar en ese momento con los actores. Por ejemplo ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ se hizo con el grupo Gueroa, un grupo profesional de teatro de Durango y yo les expuse mi idea sobre Lope de Aguirre. Les dije: "quiero hablar con cada uno de vosotros para ver quiénes sois". Realizamos un trabajo minucioso para escribir los textos y que cada uno de ellos asumiese el compromiso de lo que iba a decir. Hubo quien me dijo en algún momento: "Oye, yo esa palabra no puedo decirla en mi pueblo", yo le comenté: "Pero ¿estás de acuerdo con el contenido?" Me respondió que sí, así que cambiamos la palabra. A Patxi Bisquert le planteé hacer esa obra de Ignacio Ellacuría pero, primero hablamos. Fueron unas 8 o 10 sesiones de 3 o 4 horas, y al final le dije: "Patxi, me interesa tu vida más que la de Ignacio Ellacuría, de cómo entraste en el terrorismo y todo eso". Y de ahí surgió ‘Betizu el toro rojo’.

Bisquer era hijo de su abuelo, que había tenido relación con su madre, y de esa relación había nacido él en un caserío. Su padre/abuelo era un hombre de la CNT de los ferrocarriles vascos. Ella se marchó y dejó a la criatura con la abuela y el niño fue creciendo hasta que en un determinado momento le dicen: "Mañana viene tu madre" y Patxi se va al monte por la mañana con un amigo, pues no quiere verla, y allí sucede un episodio con un torito pequeño vasco. Tiene una aventura imaginaria de felicidad con ese torito. Al cabo de unos meses de estrenarse la obra me llama de madrugada Patxi Bisquert y me dice: "Oye, es que te quería contar que al acabar la función alguien ha llamado a mi camerino... y era mi madre". En la obra yo decía que su madre no le había besado nunca, pero ese día al entrar en el camerino le da un beso y se marcha. En ‘Betizu el toro rojo’, quise contar la reflexión y la anagnórisis de un personaje en él mismo. La obra se estrenó en el Teatro de Barakaldo, en euskera, el día en que la mitad de Barakaldo estaba en Madrid, en una manifestación en contra de la desaparición de los altos hornos. Al acabar la función Bisquet lanza una especie de reto al espectador: “gora altos hornos” y aquello fue un clamor. Ahí estaba el ensamblaje del propio teatro con la realidad inmediata, que era lo que de alguna manera en todo este trayecto teatral yo quería que se lograra. Con Ese “gora altos hornos” se conseguía el descenso a la cotidianidad. Un hombre que había dicho habitualmente "gora Euskadi", de pronto dice “gora altos hornos”. La realidad más palpable de esa comunidad.

Con relación a lo de "imagínate Euskadi” que quedó pendiente de antes, el tema de la imaginación es un tema importante y valiente. La sociedad siempre ha tenido a los iconoclastas que quieren huir de la imagen, que es huir del teatro. El tema de los iconoclastas en el siglo séptimo se lo planteaban en relación al Cristianismo y a las imágenes, un posicionamiento ya establecido por el Islam, en la sura tercera que rechaza las imágenes, que rechaza el teatro. Abominan del elemento dialéctico, porque la imagen es dialéctica. Algo que también se plantea en el Renacimiento y a través precisamente de la Reforma y de la Contrarreforma. La Reforma dice: no queremos imágenes, no queremos teatro y en el Concilio de Trento se plantean las cuestiones del libre albedrío frente a la predestinación, y toman partido por las imágenes en favor de la dialéctica. El plantearse que Lope de Aguirre le dijera a su hija “imagínate Euskadi” es una propuesta y es al propio tiempo una pregunta dialéctica. “Imagínate Euskadi”, ¿cómo quieres que sea Euskadi? Curiosamente la izquierda abertzale meses después de estrenarse ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ en una campaña electoral sacaron el lema: “Por esa Euskadi que tú te imaginas”. Es decir el teatro frente a la ciudadanía como si dijese por esa Euskadi que tú te imaginas, pero lo que Lope de Aguirre le pregunta a su hija es: “Imagínate Euskadi”. ¿Cómo? ¿En la violencia que soy yo o en la paz que eres tú? Esta es la pregunta, el secreto del teatro también es preguntar y que el espectador responda, que se establezcan los dos polos. Yo en ‘Doña Elvira imagínate Euskadi’ planteé la violencia y la paz. Elijan.

![[Img #48615]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/31__dsc0188.jpg)

Muchos de estos textos en los que aborda el terrorismo, escritos en momentos delicados, han sido reelaborados, luego de extensos debates sobre la idoneidad de los mismos, con representantes de las fuerzas políticas o de la sociedad vasca ¿Por qué y cómo esta revisión colectiva de una obra de autor?

El hacer una obra en el País Vasco era algo delicado. Yo hice ‘Ederra’ de gabinete. Hay autores de gabinete y autores de escena. Esquilo y Sófocles fueron autores de escena, Eurípides fue un autor de gabinete, ya no fue actor. Yo fui autor de gabinete con ‘Ederra’, obra que a don Antonio Buero le pareció excepcional. Pero a mí me quedaba la sensación de haber escrito esa obra sobre el País Vasco desde el gabinete. Y me dije, voy a poner el pie en la tierra. En ese momento estaba en Diario 16, como subdirector. Pedí entonces una especie de excedencia y me fui al País Vasco. Concerté con la compañía Gueroa, de Durango, el hacer una función sobre Lope de Aguirre. Hablé con ellos y les dije: "quiero hacer esta obra sobre Lope de Aguirre y su hija doña Elvira, la indita que nace en América pero no tengo escrito nada, vamos a meternos en este tema, vamos a elegir quiénes son los personajes". Era un grupo constitucionalista procedente del Partido Comunista de Euskadi. El que fueran constitucionalistas era muy importante para mí y para la sociedad vasca en ese momento. Estamos hablando de los años 80, un polvorín, bombas por aquí, bombas por allá. Hablando con los diferentes actores unos eran más radicales, otros menos. Se llegó hasta producir una escisión entre ellos y un periódico del País Vasco, el diario Egin, se enfrentó con el trabajo todavía en proceso de la obra. Algo muy vibrante.

Elaboré primero un texto y se fueron haciendo versiones de manera continua. Hay hasta ocho versiones. Una persona que yo quise que participara era Mario Onaindía que había estado en ETA pero por entonces había pasado a Euskadiko Ezkerra, también me interesaba mucho que determinados intelectuales participaran en los debates. Ahí estuvo en la producción, con solo 17 años, Cimarro. ¿Qué por qué hice esto? Pues para ajustarme a los límites del decoro, el ‘decorum’ horaciano son los límites de una creación. Cuando un decoro de una sociedad es amplio se pueden decir muchas cosas, cuando el decoro se reduce se puede decir mucho menos, está el término de la corrección. Nosotros quisimos ir a los límites del decoro en el País Vasco con el fin de plantear el tema de la violencia, que la gente reflexionara sobre la violencia, que se analizará el fenómeno del conflicto que entonces había.

![[Img #48616]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/4113__dsc0183.jpg)

Andrés Martínez Oria (pregunta realizada durante el encuentro con Amestoy en 'Tardes de autor' en la Casa Panero): Mencionaba antes una palabra entrañable, la etxekoandre, la mujer de la casa, es una palabra de origen griego que es el hombre, la mujer que desempeñaba el papel del hombre. Y usted elige el padre en su obra ‘La última Cena’, una obra polisémica que da pie a muchísimas interpretaciones, el tema político, la solución final, la muerte. A mí me surge de esa obra un asunto que tiene una cierta relación con la casa en la que estamos, la Casa Panero. La relación de los hijos con el Padre y la vuelta a casa es el tema que yo quiero plantearle. En esa relación de esos hijos se dan todas las posibilidades, el hijo menor que vuelve para morir, el segundo hijo que vuelve muerto y el tercero que no quiere volver ni saber nada del padre. El tema que yo le planteo es: ¿qué sentido simbólico tiene para usted la vuelta a la casa del Padre?

Indudablemente es el eterno retorno del ser humano. El ser humano nace, se desvive y muere. Y de alguna manera todas nuestras historias son las mismas del ser humano desde su origen. Salir de la casa y volver a casa. El volver a la casa del padre en el País Vasco. También hay ese concepto de la casa en esta globalización en la que estamos. Huimos de ese concepto, pues en la actualidad dónde está la casa de uno, por qué se vuelve. Yo creo que es un poco como la vuelta al origen. Yo creo que el ser humano viene de algún sitio, permanece en esta vida y vuelve a un origen. Es esa necesidad de volver. Y por otra parte, responderse a esa gran pregunta de quién soy yo, ¿quién soy yo?, y verse como nos vemos muchas veces de mayores, cuando nos afeitamos en el espejo y reconocer ahí la imagen de nuestro padre. Estamos viendo a nuestro padre. Estoy viendo a mi padre. Ese volver al padre, una de mis mayores satisfacciones que he tenido en mi vida. Yo soy el hijo pequeño de tres hermanos y tuve una cierta relación violenta con mi padre, que ante el hecho de que mis hermanos se alejaran de lo que él pensaba que hicieran para que fueran una continuación, yo me rebelé. Y sin embargo en los últimos años yo quise volver a mi padre, y ciertamente volví; pero tengo la gran insatisfacción de no haberlo conocido más para conocerme más a mí.

Yo creo que por ahí puede ir eso de volver al origen, pienso que es una de las claves para enriquecerse uno mismo en ese conocerse. Conócete a ti mismo, esa inscripción en el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Creo que esta es la clave, conocerse a uno mismo y con quién. Ahí está el padre ¿Más que la madre? Yo he escrito de la relación madre-hija, esa relación paterno filial o materno filial creo que es muy relevante en el ser humano, una de las claves del ser humano indudablemente es la procreación. Una vez le pregunté a uno de los grandes creadores del teatro español que me dijera qué era lo más importante de la vida para él. "Ignacio -me respondió- el sex". Pero desde esa sublimación que es la continuación de la especie, la continuación del ser humano en su perfeccionamiento. Yo creo que estamos aquí para perfeccionarnos. Ese perfeccionamiento, esa búsqueda de uno mismo y del ser de uno mismo. Pablo d'Ors, cuñado mío, ha publicado un libro, ‘La biografía del silencio’, un bestseller sobre la espiritualidad y hay gente que quiere estar en este ámbito, en esa búsqueda de uno mismo. Esa vuelta al padre yo creo que también es, en el caso de los Panero, un reconocimiento después de no haberle reconocido, elajustar cuentas también, alguien que no quiere saber nada, alguien que llega muerto y alguien con una crisis. Yo creo que es la búsqueda del ser humano y la búsqueda indudablemente en el que te ha precedido.