Literatura venezolana en vuelo rasante (I)

Comenzamos hoy una breve reseña de la escritura venezolana en los últimos 50 años, en tres entregas. La primera en torno a la poesía y los poetas, la segunda acerca de la narración y la última sobre la escritura de ensayo.

La situación político-social en la Venezuela actual es tan desesperada que a sus ciudadanos solo les queda el recurso de la espantada: El exilio o en el caso de los escritores el retiro introspectivo y denunciante de ese país que les ha sido arrebatado, de un país que ya no puede ser el suyo ni de Dios, ni de nadie, ni del dictador siquiera.

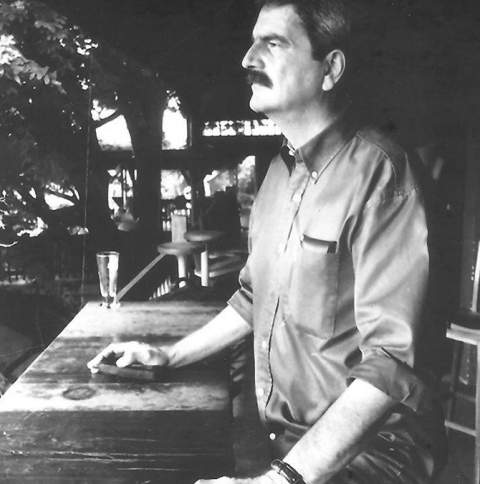

![[Img #52355]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/6618_rafael-bolivar.jpg)

“… escribir es ejercer, con especial intensidad y atención, el arte de la lectura”.

Susan Sontag

Al igual que los caracoles, que llevan su refugio sobre su espalda, los lectores llevan sus lecturas, que algo de refugio poseen; y esa estela gelatinosa y brillante que el caracol va dejando a su paso podría ser, en el caso del lector, sus tentativas de escritura, los amagos escritos sobre sus lecturas; su visión particular (e interesada) de esos autores que han dejado su impronta. Escribir, o estructurar un balance más o menos organizado, de los últimos cincuenta años de la literatura Venezuela concita algunas dificultades apremiantes.

Algunos críticos en nuestro país lo han hecho con bastante claridad y puntería. También una buena porción de escritores han realizado sus respectivos aportes y ni se diga de ese contingente de estudiantes de letras que han hecho artículos y tesinas al respecto con mucha investigación de fondo.

Otro aspecto a considerar es que la práctica historiográfica en Venezuela ha tratado de explicar y cohesionar, de alguna manera, el devenir de la literatura en el país. Diego Rojas Ajmad en su ensayo El pasado de tres caras: Un balance de la práctica historiográfica de La Literatura Venezolana (1906-1973), escribe que hay tres modelos historiográficos para aprehender el hecho literario. Uno sería la racionalista, en la cual la obra se explica a sí misma. Otra la empirista que busca las conexiones entre la obra y el contexto. Por último el modelo vivencial que valora la obra literaria desde las impresiones que pueda dejar en el lector. Mi intención no es ejercer la crítica, ni nada que se le parezca. Intentaré más bien aproximar mi visión-ficha de lector sobre determinados autores, con sus respectivos trabajos literarios. Además Arturo Uslar Pietri escribió que los críticos habían desaparecido para darle paso al partidario y al epígono. Por eso Barrera Linares escribe: “De acuerdo con eso cada escritor, cada obra, cada movimiento, tendría así sus ‘epígonos’. Una manera culta de denominar a adulantes, acólitos y otras especies afines, que para nada comparto”. No obstante yo no sé si tendré más de epígono que de crítico. Linares agrega otra cosa que comparto cuando puntualiza: “La crítica no es reseña ocasional, no es sesuda y densa monografía sobre obras y/o autores, no es discurso especializado y a veces ininteligible estudio académico, no es comentario oportunista, no es gusto y/o disgusto hacia autores y obras. Es todo eso en conjunto. Y además es tan cambiante y mimética como el resto de la literatura”.

Ha corrido mucha historiografía bajo el puente sobre la literatura venezolana. Diego Rojas Ajmad ha contabilizado seis[i]. De igual modo Ajmad aboga por una historia literaria nacional que subraye la pluralidad en contraposición con esa imagen falsa de homogeneidad que agrupa a escritores como modernistas, costumbristas, vanguardista o afiliados a grupos, cuando la realidad es que cada escritor va por su lado construyendo un discurso y en la que muchas veces ni siquiera lee a sus coetáneos del momento. En tal sentido estoy tentado a enfocar en las páginas que siguen a los escritores que han escrito sus obras sin ceñirse a teorías, modas ni tendencias. En algunos habrá coincidencias inevitables, pero ello no responde a la premeditación alevosa. El escritor y crítico Domingo Miliani ha escrito que la crítica debe enfocarse en literatura sobre “cuáles son los trabajos que respiran el aire contemporáneo y cuáles los que sólo prolongan la atmósfera espectral de lo caduco”.

George Steiner escribió: “Donde reinan las mentiras o la censura, la poesía puede convertirse en fuente de noticias”. En nuestro país la poesía es esa noticia urgente del espíritu. Mi referente en poesía es Rafael Bolívar Coronado (1884-1924). Coronado escribió la letra Alma llanera, canción que forma parte de una zarzuela, y que con el tiempo su popularidad fue tal que la gente la etiquetó como en el segundo himno de Venezuela. Coronado fue un escritor con un innegable genio, pero su vida ladeada hacia el desparpajo y el engaño lo ha fletado para la posteridad como un autor de segunda mano, que utilizó alrededor de seiscientos nombres diferentes para firmar sus escritos. Indiscutible truhán, que sin escrúpulo alguno, utilizó los nombres de algunos escritores consagrados para presentar sus escritos. Escribió muchos libros y ninguno, nunca estuvo preocupado de la obra, ni de la inmortalidad, sólo estaba a contrarreloj para conseguir algunas monedas y “quitarle la telaraña a las muelas”, según sus propias palabras. Para exiliarse consiguió un dinero de la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego en España se declaró como acérrimo denunciante de los desmanes de la dictadura gomecista. La policía de Gómez siempre lo tuvo bajo vigilancia. Escribía para seis diarios españoles y cada artículo, reseña, reportaje, era distinto para cada periódico. Bolívar Coronado fue un escritor inigualable del pastiche. Su estilo cortaypega llega incluso a imitar sin rubor al escritor Arturo Uslar Pietri, lo que dice bastante de su osadía creativa. Fue un visionario en eso de la hipertextualidad. Realizaba antologías poéticas de distintos países de Latinoamérica denominadas Parnaso y recopiló varias: El Parnaso Boliviano, El Ecuatoriano y El Costarricense. También llevó a cabo una antología de poetas americanos y cuando le faltaba alguno los inventaba y no sólo les creaba una vida, sino que escribía sus poemas. Cierta vez el poeta Andrés Eloy Blanco ganó un premio en metálico en España y fue a recibir su premio. Enseguida Bolívar Coronado escribió varios textos elogiando al poeta, esperando a cambio que este se manifestara con alguna ayuda monetaria; pero el poeta premiado no se daba por aludido. Entonces Coronado fue al hotel donde se hospeda el poeta y le dejó la siguiente nota: “Los astros giran, tú eres un astro; gírame algo”. A pesar de toda su trágica y precaria existencia Coronado no pierde el pulso para ser irónico y esto lo devuelve a nuestros días vivo y quijotesco. Fue un escritor insólito que se burló de ese boato de las “bellas letras” nacionales con desparpajo de trampista y genio indiscutible.

![[Img #52351]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/4485_1935_tere-copy.jpg)

Una poeta que ha utilizada su poesía como trinchera es Teresa Coraspe. Su oficio más que la de poeta es de la resistencia por la literatura, tanto leída como escrita. En su trabajo poético no hace concesiones ni al lenguaje ni a la edulcorada vida del sainete político y publicitario. Tiene fama de quisquillosa, de buscapleitos. Contrincante temible de la frivolidad literaria. Su primer libro "La Fieras se dan golpes de pecho"(1975) dan cuenta de una poesía hecha desde la dureza y la ternura.

Otra poeta que ha estado nadando en contra y que retrata lo introspectivo desde esa herida de las vivencias es Milagro Haack, poeta, ensayista y artista visual. Leer su poesía es hacer un recorrido por esa intimidad poblada por un mundo decididamente visual, donde las estancias y los objetos demarcan la existencia un tanto vaporosa, como recubierta con esa tenue túnica del sueño. Es un viaje por la percepción, por ese aprisionar con la mirada el mundo cercano; ese universo personal atiborrado de migajas de sentimientos y emociones que la poeta va escribiendo persistentemente. Ha publicado los libros de poemas: Puertas que no me Pertenecen (1991), Cinco mañanas juntas (2002), Lo callado del silencio (2004).

Julio Bolívares poeta, ensayista y editor. Graduado en literatura y con estudios de maestría en literatura hispanoamericana contemporánea en la Universidad Simón Bolívar (USB). Es miembro fundador de la Fundación Aurín y del fondo editorial Maltiempo Editores (Barquisimeto, Lara). Director editorial de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de Ediciones Iesa. Su poesía es un viaje por sus vivencias de infancia, un recorrido por la gente que conoció; todo ello narrado desde la metáfora cristalina. Ha publicado los poemarios Catálogo (1998) y Corazones de paso (2012). Los libros de ensayo Guía del promotor de la lectura (coautor 1994).

![[Img #52350]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/6995_5616_unnamed-1.jpg)

Néstor Rojas, poeta, narrador y pintor. De niño, a lo sumo tendría 8 años, pasaba largas temporadas con un chaman Kari’ña. Al que conoció por su padre, quien lo llevó con este hombre para que lo curara de una asma pertinaz. El chaman aparte de curarlo se lo llevaba a dar largos paseos cerca de los famosos farallones de Chimire. Caminaban largo rato. El chaman Kari’ña cruzaba por los acantilados como si volara. Néstor temeroso se detenía. Desde el otro extremo el chaman lo llamaba. Néstor veía el abismo desde una angosta trocha caminera. El chaman en su mezcla de lenguas le decía: “Es necesario vencer el miedo, cuando cruces los abismos de la vida debes vencer el miedo que apaga los soles dentro de ti”. Néstor se armaba de valor y cruzaba por el estrecho sendero. La poesía de Néstor está de alguna manera influenciada por todas esas vivencias. Su poemas tienen un tono de meditación filosófica, de experiencia traspapelada con su entorno donde los colores/olores del paisaje cumplen un ritual de iniciación por la mirada y el olfato. Ha publicado Transfiguraciones (1988), Sepia, (1992); Diario de El Fulmar (1993); Ocre (1994); Antología de la Poesía comentada del Orinoco (2009), entre otros.

En Francisco Arévalo se combinan el narrador de cuentos, el novelista y el poeta. Su primera novela “La esquizofrenia de las golondrinas”(1999) ganó el premio Fundarte. La novela se publicó con muchos errores; lo editores no se molestaron en corregir las galeradas, cuestión que parece una acción premeditada. De todos modos Arévalo ha escrito otras novelas y muchos libros de poemas. Ha publicado las novelas; Adiós Matanzas en invierno (2000); Tropiezos en el campanario (2008); Háblame, háblame Iolanda (2015). El libro de relatos Santa Tragedia santa nostalgia para matarte en tres asaltos (2001). En poesía: Brote (1989); Nadie me reina en estos parajes de hormigón (1993); Sur (1995); Alcoholes de la otra iglesia (1996) Herida o la claridad del deseo (2013), Cerodosochoseis (2014). Ha obtenido premios importantes; tanto como narrador y poeta. Entre borracheras, prostíbulos y resacas Arévalo se hizo de un estilo sin afeites. Estaba dispuesto a reescribir esa realidad apolillada de falsedad, disfrazada de embuste televisado y cacareado desde el pulpito de los politicastros del día y de los pícaros que se quedaban con el dinero ingeniado todas las trapacerías posibles. Ciudad Guayana, que comprende dos ciudades: Puerto Ordaz y San Félix, ha sido el tema principal de su escritura.

![[Img #52353]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/2888_dsc_3612.jpg)

Otro tanto se puede asegurar del poeta, actor, dramaturgo, pintor y ensayista Roger Herrera. Su trabajo, tanto en poesía como teatro, en conjunto se alimenta de la calle y de esos personajes adosados al quicio de la vida con el corazón hecho jirones y con la esperanza rota de tanta bazofia política. Abraham Salloum Bitar fue poeta, matemático, editor. Creador de la revista Áurea y de un periódico literario llamado La hojilla. Entre sus libros de poemas se pueden mencionar: Quién sino Diez (1997), Mística del principio de la noche (1993) La llama en vela (1995), entre otros. Su libro póstumo Escuela de dudas (2014), es un singular artefacto literario donde la escritura no intenta ofrecer respuestas, pero en cambio trata de encontrar los entresijos, desde lo irónico, de esas dudas que trenzan nuestra cotidianidad más bizarra.

Julio Bolívar, poeta, ensayista, editor. Miembro fundador de la Fundación Aurín y del fondo editorial Maltiempo Editores (Barquisimeto, Lara). Director editorial de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de Ediciones Iesa. Fundador de Sellos de Fuego Editores. Asesor y editor independiente de Libros de El Nacional. Ha publicado los poemarios Catálogo (Editorial Río Cenizo; Alcaldía de Iribarren; Barquisimeto, Lara, 1998) y Corazones de paso (Fondo Editorial del Caribe; Barcelona, Anzoátegui, 2012), y los libros de ensayo Guía del promotor de la lectura (coautor; Ediciones de la Secretaría de Cultura de Aragua; Maracay, 1994), Lectura y censura en la literatura para niños y jóvenes (coautor; Fondo Editorial del Caribe; Barcelona, 1995).

![[Img #52354]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/9742_foto_morela-maneiro.jpg)

Morela del Valle Maneiro Poyo, pertenece al pueblo indígena Kari’ña. Coordinó el programa de alfabetización nacional denominada “la Misión Robinson” en las comunidades del Estado Bolívar. Luchadora en defensa de la autonomía de los hábitats territoriales y de la mujer indígena. Y en este sentido siempre ha postulado: “Las mujeres son las dueñas del canto. Los hombres hacen la música”. Morela ha contado que su bisabuelo era jefe de una comunidad y chaman “uno de los últimos chamanes tradicionales”. Acota que de su abuela aprendió los ritos funerarios, que ahora aplica cada vez que muere alguien en su comunidad, y sobre las otras plantas que abren el conocimiento. “Cuando alguien fallece vamos a la casa de los familiares para saber más sobre su vida, sobre cómo era la persona, y eso es lo que cantamos y explicamos para consolar a sus deudos”, ha explicado. “Para nosotros el duelo dura seis meses, porque es el tiempo en que se estima que alguien logra despedirse de sus seres queridos”. Ha dicho también que los kari`ña son grandes contadores de historias “y pueden transcurrir muchas horas o días “echando un cuento”. A nadie le importa si el relator se queda dormido mientras habla; otro tomará la historia y luego cuando despierte continuará como si nada”. Su libro de poemas “Ojos de hormiga” es un encuentro con la magia de la selva, con el sueño perfumado del paisaje. En un cuento poético de cómo es ser parte de una red frágil que une a las plantas, los insectos, los animales, el río y la tierra.

![[Img #52356]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/2211_nanacinder.jpg)

Un paréntesis necesario es escribir sobre Nanacinder. Una revista que se editó primero que todo ese montón de publicaciones subsidiadas por la Universidad de Carabobo o el Estado. El escritor Pedro Téllez fue quien me proporcionó noticias de una publicación que realizaban los pacientes del psiquiátrico de Bárbula en Valencia. Para mi resultó un hallazgo sorprendente. En primer lugar la escritura tiene mucho de terapia y de locura combinadas. Concebir mundos, con personajes y situaciones determinadas, a través de la literatura tiene como es lógico un poco de esa locura con método de la que dio muestras ese sempiterno personaje de Shakespeare llamado Hamlet. En segundo lugar para acometer la escritura de cualquier texto se necesita cierta coherencia para ordenar los pensamientos y darle una equilibrada transparencia a las palabras en esa cuerda tensa de la página en blanco. Su formato era de tres (o cuatro) hojas doble carta (impresas por ambas caras) realizada en multígrafo. Reunía cuentos, poemas, artículos, dibujos, adivinanzas, textos de humor, escritos por los pacientes y el personal del psiquiátrico (enfermeras, doctores, cocineras). De Nanacinder se editaron 24 números, entre 1954 y 1962, hasta su clausura por las autoridades médicas de ese entonces que vieron en la publicación una amenaza al discurso clínico, ya que los pacientes a través de sus textos ofrecían una relación de su enfermedad. Pedro Téllez escribe: “En los cuentos, poemas y testimonios del Nanacinder literario, sus autores—los pacientes— retratan su aislamiento, comunican su incomunicación, su ensimismamiento. Hacen narrativa y poesía de su situación especial, de su forma peculiar de ser en el mundo”.

[i]Gonzalo Picón Febres, La literatura venezolana en el siglo diez y nueve (1906); Mariano Picón Salas, Formación y proceso de la literatura venezolana (1940); José Barrios Mora, Compendio histórico de la literatura venezolana (1948); Pedro Díaz Seijas, Historia y antología de la literatura venezolana (1952); José Ramón Medina, Cincuenta años de literatura venezolana (1969); Juan Liscano, Panorama de la literatura venezolana actual (1973).

La situación político-social en la Venezuela actual es tan desesperada que a sus ciudadanos solo les queda el recurso de la espantada: El exilio o en el caso de los escritores el retiro introspectivo y denunciante de ese país que les ha sido arrebatado, de un país que ya no puede ser el suyo ni de Dios, ni de nadie, ni del dictador siquiera.

![[Img #52355]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/6618_rafael-bolivar.jpg)

“… escribir es ejercer, con especial intensidad y atención, el arte de la lectura”.

Susan Sontag

Al igual que los caracoles, que llevan su refugio sobre su espalda, los lectores llevan sus lecturas, que algo de refugio poseen; y esa estela gelatinosa y brillante que el caracol va dejando a su paso podría ser, en el caso del lector, sus tentativas de escritura, los amagos escritos sobre sus lecturas; su visión particular (e interesada) de esos autores que han dejado su impronta. Escribir, o estructurar un balance más o menos organizado, de los últimos cincuenta años de la literatura Venezuela concita algunas dificultades apremiantes.

Algunos críticos en nuestro país lo han hecho con bastante claridad y puntería. También una buena porción de escritores han realizado sus respectivos aportes y ni se diga de ese contingente de estudiantes de letras que han hecho artículos y tesinas al respecto con mucha investigación de fondo.

Otro aspecto a considerar es que la práctica historiográfica en Venezuela ha tratado de explicar y cohesionar, de alguna manera, el devenir de la literatura en el país. Diego Rojas Ajmad en su ensayo El pasado de tres caras: Un balance de la práctica historiográfica de La Literatura Venezolana (1906-1973), escribe que hay tres modelos historiográficos para aprehender el hecho literario. Uno sería la racionalista, en la cual la obra se explica a sí misma. Otra la empirista que busca las conexiones entre la obra y el contexto. Por último el modelo vivencial que valora la obra literaria desde las impresiones que pueda dejar en el lector. Mi intención no es ejercer la crítica, ni nada que se le parezca. Intentaré más bien aproximar mi visión-ficha de lector sobre determinados autores, con sus respectivos trabajos literarios. Además Arturo Uslar Pietri escribió que los críticos habían desaparecido para darle paso al partidario y al epígono. Por eso Barrera Linares escribe: “De acuerdo con eso cada escritor, cada obra, cada movimiento, tendría así sus ‘epígonos’. Una manera culta de denominar a adulantes, acólitos y otras especies afines, que para nada comparto”. No obstante yo no sé si tendré más de epígono que de crítico. Linares agrega otra cosa que comparto cuando puntualiza: “La crítica no es reseña ocasional, no es sesuda y densa monografía sobre obras y/o autores, no es discurso especializado y a veces ininteligible estudio académico, no es comentario oportunista, no es gusto y/o disgusto hacia autores y obras. Es todo eso en conjunto. Y además es tan cambiante y mimética como el resto de la literatura”.

Ha corrido mucha historiografía bajo el puente sobre la literatura venezolana. Diego Rojas Ajmad ha contabilizado seis[i]. De igual modo Ajmad aboga por una historia literaria nacional que subraye la pluralidad en contraposición con esa imagen falsa de homogeneidad que agrupa a escritores como modernistas, costumbristas, vanguardista o afiliados a grupos, cuando la realidad es que cada escritor va por su lado construyendo un discurso y en la que muchas veces ni siquiera lee a sus coetáneos del momento. En tal sentido estoy tentado a enfocar en las páginas que siguen a los escritores que han escrito sus obras sin ceñirse a teorías, modas ni tendencias. En algunos habrá coincidencias inevitables, pero ello no responde a la premeditación alevosa. El escritor y crítico Domingo Miliani ha escrito que la crítica debe enfocarse en literatura sobre “cuáles son los trabajos que respiran el aire contemporáneo y cuáles los que sólo prolongan la atmósfera espectral de lo caduco”.

George Steiner escribió: “Donde reinan las mentiras o la censura, la poesía puede convertirse en fuente de noticias”. En nuestro país la poesía es esa noticia urgente del espíritu. Mi referente en poesía es Rafael Bolívar Coronado (1884-1924). Coronado escribió la letra Alma llanera, canción que forma parte de una zarzuela, y que con el tiempo su popularidad fue tal que la gente la etiquetó como en el segundo himno de Venezuela. Coronado fue un escritor con un innegable genio, pero su vida ladeada hacia el desparpajo y el engaño lo ha fletado para la posteridad como un autor de segunda mano, que utilizó alrededor de seiscientos nombres diferentes para firmar sus escritos. Indiscutible truhán, que sin escrúpulo alguno, utilizó los nombres de algunos escritores consagrados para presentar sus escritos. Escribió muchos libros y ninguno, nunca estuvo preocupado de la obra, ni de la inmortalidad, sólo estaba a contrarreloj para conseguir algunas monedas y “quitarle la telaraña a las muelas”, según sus propias palabras. Para exiliarse consiguió un dinero de la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego en España se declaró como acérrimo denunciante de los desmanes de la dictadura gomecista. La policía de Gómez siempre lo tuvo bajo vigilancia. Escribía para seis diarios españoles y cada artículo, reseña, reportaje, era distinto para cada periódico. Bolívar Coronado fue un escritor inigualable del pastiche. Su estilo cortaypega llega incluso a imitar sin rubor al escritor Arturo Uslar Pietri, lo que dice bastante de su osadía creativa. Fue un visionario en eso de la hipertextualidad. Realizaba antologías poéticas de distintos países de Latinoamérica denominadas Parnaso y recopiló varias: El Parnaso Boliviano, El Ecuatoriano y El Costarricense. También llevó a cabo una antología de poetas americanos y cuando le faltaba alguno los inventaba y no sólo les creaba una vida, sino que escribía sus poemas. Cierta vez el poeta Andrés Eloy Blanco ganó un premio en metálico en España y fue a recibir su premio. Enseguida Bolívar Coronado escribió varios textos elogiando al poeta, esperando a cambio que este se manifestara con alguna ayuda monetaria; pero el poeta premiado no se daba por aludido. Entonces Coronado fue al hotel donde se hospeda el poeta y le dejó la siguiente nota: “Los astros giran, tú eres un astro; gírame algo”. A pesar de toda su trágica y precaria existencia Coronado no pierde el pulso para ser irónico y esto lo devuelve a nuestros días vivo y quijotesco. Fue un escritor insólito que se burló de ese boato de las “bellas letras” nacionales con desparpajo de trampista y genio indiscutible.

![[Img #52351]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/4485_1935_tere-copy.jpg)

Una poeta que ha utilizada su poesía como trinchera es Teresa Coraspe. Su oficio más que la de poeta es de la resistencia por la literatura, tanto leída como escrita. En su trabajo poético no hace concesiones ni al lenguaje ni a la edulcorada vida del sainete político y publicitario. Tiene fama de quisquillosa, de buscapleitos. Contrincante temible de la frivolidad literaria. Su primer libro "La Fieras se dan golpes de pecho"(1975) dan cuenta de una poesía hecha desde la dureza y la ternura.

Otra poeta que ha estado nadando en contra y que retrata lo introspectivo desde esa herida de las vivencias es Milagro Haack, poeta, ensayista y artista visual. Leer su poesía es hacer un recorrido por esa intimidad poblada por un mundo decididamente visual, donde las estancias y los objetos demarcan la existencia un tanto vaporosa, como recubierta con esa tenue túnica del sueño. Es un viaje por la percepción, por ese aprisionar con la mirada el mundo cercano; ese universo personal atiborrado de migajas de sentimientos y emociones que la poeta va escribiendo persistentemente. Ha publicado los libros de poemas: Puertas que no me Pertenecen (1991), Cinco mañanas juntas (2002), Lo callado del silencio (2004).

Julio Bolívares poeta, ensayista y editor. Graduado en literatura y con estudios de maestría en literatura hispanoamericana contemporánea en la Universidad Simón Bolívar (USB). Es miembro fundador de la Fundación Aurín y del fondo editorial Maltiempo Editores (Barquisimeto, Lara). Director editorial de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de Ediciones Iesa. Su poesía es un viaje por sus vivencias de infancia, un recorrido por la gente que conoció; todo ello narrado desde la metáfora cristalina. Ha publicado los poemarios Catálogo (1998) y Corazones de paso (2012). Los libros de ensayo Guía del promotor de la lectura (coautor 1994).

![[Img #52350]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/6995_5616_unnamed-1.jpg)

Néstor Rojas, poeta, narrador y pintor. De niño, a lo sumo tendría 8 años, pasaba largas temporadas con un chaman Kari’ña. Al que conoció por su padre, quien lo llevó con este hombre para que lo curara de una asma pertinaz. El chaman aparte de curarlo se lo llevaba a dar largos paseos cerca de los famosos farallones de Chimire. Caminaban largo rato. El chaman Kari’ña cruzaba por los acantilados como si volara. Néstor temeroso se detenía. Desde el otro extremo el chaman lo llamaba. Néstor veía el abismo desde una angosta trocha caminera. El chaman en su mezcla de lenguas le decía: “Es necesario vencer el miedo, cuando cruces los abismos de la vida debes vencer el miedo que apaga los soles dentro de ti”. Néstor se armaba de valor y cruzaba por el estrecho sendero. La poesía de Néstor está de alguna manera influenciada por todas esas vivencias. Su poemas tienen un tono de meditación filosófica, de experiencia traspapelada con su entorno donde los colores/olores del paisaje cumplen un ritual de iniciación por la mirada y el olfato. Ha publicado Transfiguraciones (1988), Sepia, (1992); Diario de El Fulmar (1993); Ocre (1994); Antología de la Poesía comentada del Orinoco (2009), entre otros.

En Francisco Arévalo se combinan el narrador de cuentos, el novelista y el poeta. Su primera novela “La esquizofrenia de las golondrinas”(1999) ganó el premio Fundarte. La novela se publicó con muchos errores; lo editores no se molestaron en corregir las galeradas, cuestión que parece una acción premeditada. De todos modos Arévalo ha escrito otras novelas y muchos libros de poemas. Ha publicado las novelas; Adiós Matanzas en invierno (2000); Tropiezos en el campanario (2008); Háblame, háblame Iolanda (2015). El libro de relatos Santa Tragedia santa nostalgia para matarte en tres asaltos (2001). En poesía: Brote (1989); Nadie me reina en estos parajes de hormigón (1993); Sur (1995); Alcoholes de la otra iglesia (1996) Herida o la claridad del deseo (2013), Cerodosochoseis (2014). Ha obtenido premios importantes; tanto como narrador y poeta. Entre borracheras, prostíbulos y resacas Arévalo se hizo de un estilo sin afeites. Estaba dispuesto a reescribir esa realidad apolillada de falsedad, disfrazada de embuste televisado y cacareado desde el pulpito de los politicastros del día y de los pícaros que se quedaban con el dinero ingeniado todas las trapacerías posibles. Ciudad Guayana, que comprende dos ciudades: Puerto Ordaz y San Félix, ha sido el tema principal de su escritura.

![[Img #52353]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/2888_dsc_3612.jpg)

Otro tanto se puede asegurar del poeta, actor, dramaturgo, pintor y ensayista Roger Herrera. Su trabajo, tanto en poesía como teatro, en conjunto se alimenta de la calle y de esos personajes adosados al quicio de la vida con el corazón hecho jirones y con la esperanza rota de tanta bazofia política. Abraham Salloum Bitar fue poeta, matemático, editor. Creador de la revista Áurea y de un periódico literario llamado La hojilla. Entre sus libros de poemas se pueden mencionar: Quién sino Diez (1997), Mística del principio de la noche (1993) La llama en vela (1995), entre otros. Su libro póstumo Escuela de dudas (2014), es un singular artefacto literario donde la escritura no intenta ofrecer respuestas, pero en cambio trata de encontrar los entresijos, desde lo irónico, de esas dudas que trenzan nuestra cotidianidad más bizarra.

Julio Bolívar, poeta, ensayista, editor. Miembro fundador de la Fundación Aurín y del fondo editorial Maltiempo Editores (Barquisimeto, Lara). Director editorial de la Fundación Biblioteca Ayacucho y de Ediciones Iesa. Fundador de Sellos de Fuego Editores. Asesor y editor independiente de Libros de El Nacional. Ha publicado los poemarios Catálogo (Editorial Río Cenizo; Alcaldía de Iribarren; Barquisimeto, Lara, 1998) y Corazones de paso (Fondo Editorial del Caribe; Barcelona, Anzoátegui, 2012), y los libros de ensayo Guía del promotor de la lectura (coautor; Ediciones de la Secretaría de Cultura de Aragua; Maracay, 1994), Lectura y censura en la literatura para niños y jóvenes (coautor; Fondo Editorial del Caribe; Barcelona, 1995).

![[Img #52354]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/9742_foto_morela-maneiro.jpg)

Morela del Valle Maneiro Poyo, pertenece al pueblo indígena Kari’ña. Coordinó el programa de alfabetización nacional denominada “la Misión Robinson” en las comunidades del Estado Bolívar. Luchadora en defensa de la autonomía de los hábitats territoriales y de la mujer indígena. Y en este sentido siempre ha postulado: “Las mujeres son las dueñas del canto. Los hombres hacen la música”. Morela ha contado que su bisabuelo era jefe de una comunidad y chaman “uno de los últimos chamanes tradicionales”. Acota que de su abuela aprendió los ritos funerarios, que ahora aplica cada vez que muere alguien en su comunidad, y sobre las otras plantas que abren el conocimiento. “Cuando alguien fallece vamos a la casa de los familiares para saber más sobre su vida, sobre cómo era la persona, y eso es lo que cantamos y explicamos para consolar a sus deudos”, ha explicado. “Para nosotros el duelo dura seis meses, porque es el tiempo en que se estima que alguien logra despedirse de sus seres queridos”. Ha dicho también que los kari`ña son grandes contadores de historias “y pueden transcurrir muchas horas o días “echando un cuento”. A nadie le importa si el relator se queda dormido mientras habla; otro tomará la historia y luego cuando despierte continuará como si nada”. Su libro de poemas “Ojos de hormiga” es un encuentro con la magia de la selva, con el sueño perfumado del paisaje. En un cuento poético de cómo es ser parte de una red frágil que une a las plantas, los insectos, los animales, el río y la tierra.

![[Img #52356]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2021/2211_nanacinder.jpg)

Un paréntesis necesario es escribir sobre Nanacinder. Una revista que se editó primero que todo ese montón de publicaciones subsidiadas por la Universidad de Carabobo o el Estado. El escritor Pedro Téllez fue quien me proporcionó noticias de una publicación que realizaban los pacientes del psiquiátrico de Bárbula en Valencia. Para mi resultó un hallazgo sorprendente. En primer lugar la escritura tiene mucho de terapia y de locura combinadas. Concebir mundos, con personajes y situaciones determinadas, a través de la literatura tiene como es lógico un poco de esa locura con método de la que dio muestras ese sempiterno personaje de Shakespeare llamado Hamlet. En segundo lugar para acometer la escritura de cualquier texto se necesita cierta coherencia para ordenar los pensamientos y darle una equilibrada transparencia a las palabras en esa cuerda tensa de la página en blanco. Su formato era de tres (o cuatro) hojas doble carta (impresas por ambas caras) realizada en multígrafo. Reunía cuentos, poemas, artículos, dibujos, adivinanzas, textos de humor, escritos por los pacientes y el personal del psiquiátrico (enfermeras, doctores, cocineras). De Nanacinder se editaron 24 números, entre 1954 y 1962, hasta su clausura por las autoridades médicas de ese entonces que vieron en la publicación una amenaza al discurso clínico, ya que los pacientes a través de sus textos ofrecían una relación de su enfermedad. Pedro Téllez escribe: “En los cuentos, poemas y testimonios del Nanacinder literario, sus autores—los pacientes— retratan su aislamiento, comunican su incomunicación, su ensimismamiento. Hacen narrativa y poesía de su situación especial, de su forma peculiar de ser en el mundo”.

[i]Gonzalo Picón Febres, La literatura venezolana en el siglo diez y nueve (1906); Mariano Picón Salas, Formación y proceso de la literatura venezolana (1940); José Barrios Mora, Compendio histórico de la literatura venezolana (1948); Pedro Díaz Seijas, Historia y antología de la literatura venezolana (1952); José Ramón Medina, Cincuenta años de literatura venezolana (1969); Juan Liscano, Panorama de la literatura venezolana actual (1973).