ENTREVISTA / Antonio Colinas, poeta

Lo excepcional en la obra de Colinas

![[Img #53119]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/8751_dsc_0317.jpg)

Fue en los primeros días de marzo cuando el escritor bañezano, Antonio Colinas respondió a mi entrevista. Como debe de ser en estos tiempos de pandemia, guardamos las distancias, limitamos nuestros espacios. Como nunca los occidentales nos habíamos abierto a nuevos horizontes, viajando y conociendo otras culturas, a la par que los tiempos presentes limitan como nunca los espacios vitales de cada uno de nosotros. Ahora bien, el poeta ya hace tiempo que llevaba hablando de otro tipo de viaje, un viaje interior, incansable y ‘órfico’, aquel en el que las experiencias no son fragmentarias, sino que confieren unidad a la persona. Donde el espacio se reformula evitando la distracción, apegándose a un mejor comprender.

Me centré en esta entrevista en la temática de lo sagrado, aspectos que a mí me vienen interesando, sobre todo como cuestión escogida para la realización de mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca: “Lo sagrado en la obra de Antonio Colinas”. Dado que el término, ‘lo sagrado’ ya de por sí es confuso y muy cambiante, como es normal, en función de las perspectivas que se adopten, Antonio Colinas comenzó por no caer en la trampa de usar el concepto ‘sagrado’ a la ligera, sino que, ¡a estas alturas de la vida!, buscó en un buen diccionario, el de María Moliner, su significado. No hubo acepción que Antonio firmemente aceptara sin más, pero sí se decantó, su obra mediante, por sintonizar lo sagrado “con lo excepcional”. Así pues, de lo que aquí hablaremos es de lo excepcional en su obra, que podríamos indicar como aquella realidad que implica cierta ruptura con lo cotidiano, y del que dirá Antonio Colinas: “en mi poesía (lo sagrado) alude a lo que está más allá, al misterio y cuanto dialoga con el misterio, siendo el misterio en la poesía no lo evanescente o difuso, sino algo rico y secreto”. Y entonces, ‘el cometido’ en este caso del poeta, será mostrar una actitud indagadora, de permanente búsqueda, porque el poeta persigue y busca “algo que ignora”.

Lejos de mantenerse Colinas en una actitud conformista diríamos, con respecto a la realidad que le rodea, persigue, porque quiere ir más allá, asumiendo una actitud de asombro y permanente búsqueda que Colinas comparará con lo que Carl Jung reconocía como proceso de individuación, es decir, el que le lleva a los humanos a ser lo que en la vida deben de ser. Por ello, la poesía es también una vía de conocimiento, no solo un mero género literario. Pienso en la coherencia tan enorme de estas palabras con Aristóteles, por recordar el libro I de su 'Metafísica', todos los hombres desean por naturaleza saber; es decir, que Aristóteles estaba subrayando lo que ya de lejos los hombres venían realizando, cuestionándose como seres que somos mediante el desarrollo de lo más divino que tenemos. Pero, claro, ¿tendremos que rescatar en estos momentos la diferencia entre el conocimiento -metódico- y la sabiduría? Porque, tan racional podemos definir nuestra antropología, como comunes son los gestos que hay entre las diversas religiones.

Antonio Colinas consiente a todo ello y pone como ejemplo, las místicas de cada cultura. Observemos por ello que todas las místicas tienen poesía y poetas. De ahí que también el religioso un tanto heterodoxo que es el místico (¡y si además es poeta!) quiera ir más allá. En el caso de Juan de la Cruz sigue caminos más ortodoxos en los comentarios a sus poemas, pero a la vez en su poesía es plenamente heterodoxo y hace otra cosa que religión. Así, en su Cántico. Hace entonces poesía. ¿Vemos aquí la diferencia de lo sagrado, el sentido distinto que tiene en un poema que roza el erotismo y la libertad expresiva suma?

A mí me ha interesado mucho esta conexión de occidente y oriente, que comento en mi libro sobre María Zambrano, recuerdo a esos autores iniciados franceses, en un país tan dependiente del racionalismo. Mis lecturas relacionadas con el mundo de Extremo Oriente son las que nacen de los textos primitivos, los del taoísmo, el confucianismo, el budismo, en su versión zen. También de la poesía de los orígenes, que en China es muy remoto. El poema chino arranca del siglo XX a. de C., y hoy es todavía un paradigma, pero también con los poetas tan abundantes de la dinastía Tang (Li Bai, Tu fu, Wang Wei). No hay que olvidar ese otro pozo de poesía unida al pensamiento que se da en oriente Medio, con los Libros Sapienciales de la Biblia, o con la poesía judía postbíblica; pero también en el sufismo (Rumi, Ibn Arabí). O en la India Kabir, un gran poeta sincretista que te recomiendo, pues busca fundir el budismo con el cristianismo.

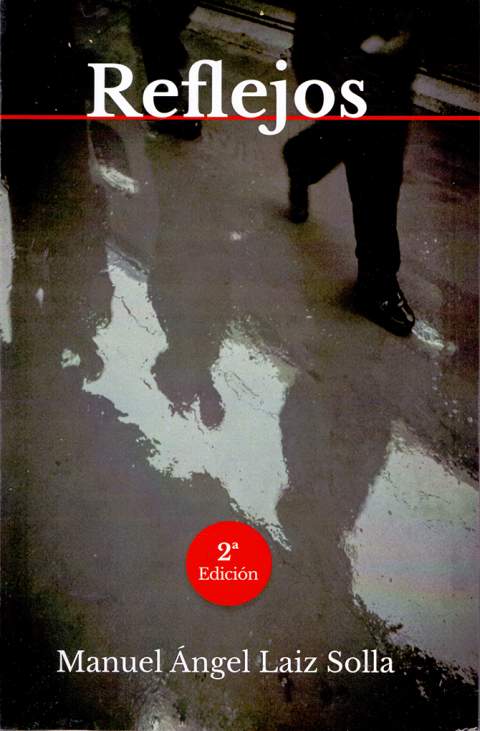

![[Img #53118]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/4622_91kefittvjl.jpg)

Ese algo común entre las religiones nos invita a pensar en una esencia común compartida, frente a los aspectos históricos, que a veces cavan fronteras y nublan el denominador común que hay entre ellas. Mi visión en este sentido, me dirá Colinas, es profundamente sincrética y, en consecuencia, intemporal. En mi obra también hay siempre una crítica sutil a los aspectos ortodoxos de la Historia, o a esta concebida en nombres, fechas ideologías (prefiero las ideas). En este sentido va el mensaje del poema que da título a mi último libro, ‘En los prados sembrados de ojos’. Por eso, me ha subyugado siempre el concepto unamuniano de intrahistoria, lo que está por debajo de lo temporal. Esa visión intrahistórica que no sólo encontramos en el lenguaje de casi todos los poetas, pero también en un prosista como Azorín.

Rescato unos versos del poema citado:

“No busques cuanto ya está en tu interior.

No existe la Historia: los caballos, el oro, las legiones,

los pastores-soldados, las armas, los esclavos.

sólo existe el presente de las almas

que respiran la luz”.

Sí, esos ojos mudos

me miran desde el bosque y me susurran

que lea en estas piedras muertas

hasta que logre la humilde verdad: la del goce

del instante de ser en plenitud.

Versos que le ponen en presencia al poeta “de un no sé qué”, por utilizar la expresión de San Juan de la Cruz; que le transmiten al poeta, de forma mucho más luminosa y viva que la Historia, lo sagrado de la piedra -símbolo imperecedero que se refugia, entre el más templo de los templos, que son las ruinas-. Y entonces, no estamos solo ante la presencia, sino también de la ausencia. Y con todo ello, Antonio, no solo se contempla, sino que se goza, se convierte en vivencia, y no solo en memoria histórica, bibliográfica...

Plenitud, comentaba Antonio, que en mi poesía supone la plenitud de ser, a ese momento en el que se ha dado con la Unidad y, aunque sea temporalmente, el ser se ha fusionado con el todo. Esto es para mí la poesía en estos momentos: búsqueda de la plenitud del ser. De ello la crítica ha visto un ejemplo muy claro en el Canto XXXV de mi libro, ‘Noche más allá de la noche’. También en los poemas de la serie ‘Jardín de Orfeo’. Un poema intemporal como ningún otro de los mismos en el que ningún ser, de cualquier época, sentado en un bosque, busca sin más la plenitud respirando, gracias a “respirar en el silencio de la luz”. Por lo que el silencio y lo sagrado van de la mano.

Le recuerdo unas palabras suyas: “El verso verdadero nos lleva al silencio”, que pueden ser leídas, por ejemplo, en ‘Canciones para una música silente’, o en sus tres poemas del reciente libro, ‘En los prados sembrados de ojos’. En efecto,responde, el fenómeno de la creación poética suele ser también un viaje hacia el silencio. Es así porque el poeta piensa que ya lo ha dicho todo y que le faltan las palabras. Por eso, en ese momento, el de su madurez, el poeta piensa más que siente en el poema y además este poema lo reduce, es más sintético. Por otro lado, se da ese otro silencio en el creador que es el que busca en la soledad, normalmente de la naturaleza. Por eso, en toda la tradición poética pesa tanto la naturaleza. Es respetable en nuestros días el predominio de una poesía ‘urbana’, pero no se pueden olvidar tantos siglos de tradición poética inmersa en la naturaleza, donde se da otro concepto tan importante para la poesía, la contemplación, el templarse con lo que nos rodea. Hesíodo ya contempla al poetizar en el Monte Helicón junto a su rebaño.

M. Eliade habla del mundo rural como aquel en el que se pueden conocer multitud de situaciones religiosas arcaicas, ausentes por completo incluso en la experiencia de los cristianos en las ciudades, vendría a decir. Sí, responde Colinas, puede que el predominio de lo urbano vaya unido a la pérdida de los símbolos. Estos se siguen dando en su pureza en la naturaleza, desde los orígenes hasta hoy. Para mí el símbolo va unido a lo que Jung ha descrito maravillosamente en su libro ‘El hombre y sus símbolos’. (Hay una preciosa edición en Paidós, ilustrada). Pero también en ‘El Libro Rojo’, un libro extremadamente hermético. El símbolo es lo que puede ayudar a los humanos cuando todo falla a su alrededor. Dios es también un gran símbolo; pero más cercano al humano llano pueden ser la montaña, la mar, la luz, el bosque, cualquier árbol, la piedra, el muro, la noche, el agua, la fuente, etc., etc.

![[Img #53117]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/6342_195978616.jpg)

De ahí, le comento, que me extraña que haya quien no vea en su obra una visión universalista, aunque, necesariamente -no puede ser de otro modo- su vida esté afincada en ‘lo rural’. Los símbolos siempre son una apertura a un mundo universal. Los místicos, le señalo, eran ‘expertos’ en la búsqueda de lugares adecuados para el silencio...

Por supuesto, las condiciones ineludibles para el místico (pero también para el poeta) han sido las del silencio y la soledad. De nuevo volvemos al poeta y al poema paradigmáticos de Extremo Oriente. La historia de China es una sucesión de guerras, pero como contrapeso los poetas buscaron el silencio y la soledad. O en las ciudades la ética confuciana, que fue un camino seguro para evitar la barbarie. Confucio: una tercera vía que también encontramos en los estoicos latinos.

Cierto, le comento, a veces el ruido social y político, genera silencio y pensamientos serenos, se me ocurre el caso también de Plotino, en un ambiente tan crítico en Roma, o, no digamos otra vez el caso de San Juan de la Cruz, desde el confinamientoen una celda...

Le cito aquí unos versos entresacados de su poesía completa, (página 478).

Deberíamos arrodillarnos lentamente esta noche.

Deberíamos poner la frente sobre la piedra,

los labios sobre el agua

y callar.

Callar como se callan los que besan

y, al besarse, intercambian

sus almas.

En estos versos que citas, responde Antonio Colinas, vividos en el recorrido iniciático por Toledo, hay sobre todo eso, viaje interior. En él podemos encontrarnos con momentos ‘sobrecogedores’, con la Historia de la ‘sangre’, que aparece en ese otro poema breve titulado también ‘Toledo’. Pero en el viaje a que me refiero el recorrido es sereno hasta encontrarse con ese símbolo de lo religioso que es la catedral. Pero el ‘deberíamos arrodillarnos’ remite exclusivamente a la piedad, a la otra sacralidad que supone tocar el agua de la fuente, besarla o besar la piedra.

Lo misterioso -Poesía es profundización en el misterio de la existencia, citará Antonio en palabras de Saint-John Perse-, lo sagrado, el silencio…, al hilo de esto le pregunto a Colinas por el papel del hombre frente a lo sagrado. R. Otto dirá que el presentarnos ante lo majestuoso nos hace temblar, nos sobrecoge y supera, ¿a mayor majestuosidad la reacción ha de ser mayor empequeñecimiento de las personas? Yo veo en este sentido una crítica permanente en su obra ante, no el empequeñecimiento, sino todo lo contrario, la soberbia del hombre, la sinrazón de la razón -que produce monstruos-, el mito del progreso económico, el capitalismo como meta del triunfo de la libertad…

Sí, sí responde Colinas, hay una crítica evidente en esta poesía a la soberbia, a la ‘sinrazón’, y que remite hoy a un sentido ecológico, medioambiental, que también se da en mi poesía porque en mis versos hay esa conexión con lo que yo llamo realidad-realidad. Nunca rehúyo lo real en algunas zonas de mi poesía. Ahí están los ‘Seis poemas civiles’. Hoy asoman en mis versos los incendios, la contaminación, la degradación de cierto desarrollo. Todo esto nos lleva al remedio de la naturaleza y, por el contrario, a un poema en el que la ciudad es lo contrario. Así en el poema que es reflejo de un verso de Quasimodo ”la città é morta”. Este sentido (¿ecológico?) también puede ser iluminador en estos tiempos, alude a otra parte del pensamiento que hay en mi poesía.

El hombre ahora, visto desde la humildad, corre el riesgo de convertirse en un mero punto en el universo. Le cito una reflexión de su ‘Tratado de armonía’ (pag. 91) “pensar que solo somos eso: un punto en el universo”.

Acaso nuestra vida sólo sea

un irse deshaciéndonos despacio, muy despacio,

como ese oro vano que va desmoronando

el tiempo en las piedras enfermas de los muros

en la piedra que es luz/ en la luz que es piedra”, Poesía completa, pág.802.

No me gusta, o no quiero que me guste, la visión “fatalista”, dice Antonio Colinas. La palabra en armonía del poema lucha contra esa visión. A la vez, es inevitable esa visión negativa. No hay que olvidar que el agua desgasta a la misma piedra.

Lo sagrado, en su obra, le sugiero a Antonio, me parece lo más alejado a la visión mecanicista de un Descartes, por ejemplo, que entenderá a Dios, como un relojero que pone en marcha “los relojes del mundo”. ¿Qué nos tiene que decir sobre el concepto de Dios? Porque claro, hay religiones sin Dios y visiones de lo sagrado donde Dios no está presente. A lo que Colinas afirmará lo delicado y serio que es el concepto de Dios:

Cuando me hablan de él yo prefiero el silencio. Por eso el concepto de ‘relojero’ me parece un poco infantil o pedestre. Para muchos místicos Dios es incluso innombrable. Antes que ‘un relojero’ yo diría que la Divinidad es ese aire que respiramos en plenitud en un pinar en agosto, o frente al mar. En esa fusión con el Todo sentimos más lo Divino. Sé que esta es una visión extremadamente radical. Pero el poeta está, y a la vez no está, en la órbita de lo exclusivamente religioso.

![[Img #53116]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7470_71qgmq1ijbl.jpg)

Hay lugares que actúan como templos, es decir, que nos invitan a pensar en las preguntas profundas, radicales, que diría Ortega. Espacios que nos son necesariamente construcciones realizadas por el hombre. Recuerdo en este sentido estos versos:

La santidad es esa luz de las peñas albas,

ese ojo o antorcha del sol incendiando los cielos

y la verde sombra venenosa de las ortigas

entre las que se alza, amenazador tu guadaña

el último habitante de ese nido de serpientes, (Poesía Completa, pág. 603.)

Colinas responde basándose en el gran Mircea Eliade, y su libro 'Lo sagrado y lo profano', obra de pequeño tamaño, pero que daría un vuelco a la mirada de lo sagrado en las religiones: El templo es, por extensión, lo que Mircea Eliade reconoce como el ‘espacio fundacional’; es decir, aquel en el que el ser humano se siente viviendo, meditando, contemplando en la conciencia y en la consciencia. Por eso las ruinas que yo llamo ‘fértiles’ tienen incluso ese significado de ‘espacio fundacional’. Ante la historia arrasada, el ser humano de hoy siente y piensa, se hace las grandes preguntas que, a la vista de Pompeya se hizo Giacomo Leopardi en su poema ‘Canto de un pastor errante de Asia’. En este poema su pregunta más grave es “¿Y yo qué soy?”. No dice “¿Y yo quién soy, sino qué soy?” Le atribuye así al ser humano la dimensión de ¿cosa? Hormiga lo llama en otro momento. El templo es por ello también un espacio fundacional por excelencia; pero un espacio sacralizado por el rito y la plegaria, por la presencia “del Dios”. “La plegaria llega a las mismísimas estrellas”, dice Zambrano. La plegaria es también palabra inspirada. Por eso la poesía es igualmente un gran don o fruto en los Salmos.

Le pregunto entonces por esa ‘función terapéutica’ en su obra, pues sus poemas son muy sugerentes en lectores que ven en sus versos toda una plegaria, un alivio, una claridad para momentos oscuros y difíciles de afrontar. Como si el lector estuviera con el alma encogida ante una situación dura, y leer los versos de Antonio Colinas le consolaran. ¿Eres consciente de esto que le digo, Antonio?

La plegaria que sana, responde Colinas, hay alivio en ella e incluso en algunos estudios médicos hay confirmación de sus beneficios. De esto los orientales también sabían mucho a través de las prácticas físicas sanatorias, o de la meditación y de lo que ellos reconocen como ‘orbita microcósmica’. La mente concentrada se dirige incluso al órgano que se desea sanar. Es la visión de la medicina china: no enferma el órgano sino el conjunto del ser, la psique, o el espíritu. La salud la rige el 'qi', algo energético que fluye en el cuerpo y que no son ni los nervios ni la sangre.

Gracias Antonio, por tu generosa atención.

![[Img #53119]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/8751_dsc_0317.jpg)

Fue en los primeros días de marzo cuando el escritor bañezano, Antonio Colinas respondió a mi entrevista. Como debe de ser en estos tiempos de pandemia, guardamos las distancias, limitamos nuestros espacios. Como nunca los occidentales nos habíamos abierto a nuevos horizontes, viajando y conociendo otras culturas, a la par que los tiempos presentes limitan como nunca los espacios vitales de cada uno de nosotros. Ahora bien, el poeta ya hace tiempo que llevaba hablando de otro tipo de viaje, un viaje interior, incansable y ‘órfico’, aquel en el que las experiencias no son fragmentarias, sino que confieren unidad a la persona. Donde el espacio se reformula evitando la distracción, apegándose a un mejor comprender.

Me centré en esta entrevista en la temática de lo sagrado, aspectos que a mí me vienen interesando, sobre todo como cuestión escogida para la realización de mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca: “Lo sagrado en la obra de Antonio Colinas”. Dado que el término, ‘lo sagrado’ ya de por sí es confuso y muy cambiante, como es normal, en función de las perspectivas que se adopten, Antonio Colinas comenzó por no caer en la trampa de usar el concepto ‘sagrado’ a la ligera, sino que, ¡a estas alturas de la vida!, buscó en un buen diccionario, el de María Moliner, su significado. No hubo acepción que Antonio firmemente aceptara sin más, pero sí se decantó, su obra mediante, por sintonizar lo sagrado “con lo excepcional”. Así pues, de lo que aquí hablaremos es de lo excepcional en su obra, que podríamos indicar como aquella realidad que implica cierta ruptura con lo cotidiano, y del que dirá Antonio Colinas: “en mi poesía (lo sagrado) alude a lo que está más allá, al misterio y cuanto dialoga con el misterio, siendo el misterio en la poesía no lo evanescente o difuso, sino algo rico y secreto”. Y entonces, ‘el cometido’ en este caso del poeta, será mostrar una actitud indagadora, de permanente búsqueda, porque el poeta persigue y busca “algo que ignora”.

Lejos de mantenerse Colinas en una actitud conformista diríamos, con respecto a la realidad que le rodea, persigue, porque quiere ir más allá, asumiendo una actitud de asombro y permanente búsqueda que Colinas comparará con lo que Carl Jung reconocía como proceso de individuación, es decir, el que le lleva a los humanos a ser lo que en la vida deben de ser. Por ello, la poesía es también una vía de conocimiento, no solo un mero género literario. Pienso en la coherencia tan enorme de estas palabras con Aristóteles, por recordar el libro I de su 'Metafísica', todos los hombres desean por naturaleza saber; es decir, que Aristóteles estaba subrayando lo que ya de lejos los hombres venían realizando, cuestionándose como seres que somos mediante el desarrollo de lo más divino que tenemos. Pero, claro, ¿tendremos que rescatar en estos momentos la diferencia entre el conocimiento -metódico- y la sabiduría? Porque, tan racional podemos definir nuestra antropología, como comunes son los gestos que hay entre las diversas religiones.

Antonio Colinas consiente a todo ello y pone como ejemplo, las místicas de cada cultura. Observemos por ello que todas las místicas tienen poesía y poetas. De ahí que también el religioso un tanto heterodoxo que es el místico (¡y si además es poeta!) quiera ir más allá. En el caso de Juan de la Cruz sigue caminos más ortodoxos en los comentarios a sus poemas, pero a la vez en su poesía es plenamente heterodoxo y hace otra cosa que religión. Así, en su Cántico. Hace entonces poesía. ¿Vemos aquí la diferencia de lo sagrado, el sentido distinto que tiene en un poema que roza el erotismo y la libertad expresiva suma?

A mí me ha interesado mucho esta conexión de occidente y oriente, que comento en mi libro sobre María Zambrano, recuerdo a esos autores iniciados franceses, en un país tan dependiente del racionalismo. Mis lecturas relacionadas con el mundo de Extremo Oriente son las que nacen de los textos primitivos, los del taoísmo, el confucianismo, el budismo, en su versión zen. También de la poesía de los orígenes, que en China es muy remoto. El poema chino arranca del siglo XX a. de C., y hoy es todavía un paradigma, pero también con los poetas tan abundantes de la dinastía Tang (Li Bai, Tu fu, Wang Wei). No hay que olvidar ese otro pozo de poesía unida al pensamiento que se da en oriente Medio, con los Libros Sapienciales de la Biblia, o con la poesía judía postbíblica; pero también en el sufismo (Rumi, Ibn Arabí). O en la India Kabir, un gran poeta sincretista que te recomiendo, pues busca fundir el budismo con el cristianismo.

![[Img #53118]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/4622_91kefittvjl.jpg)

Ese algo común entre las religiones nos invita a pensar en una esencia común compartida, frente a los aspectos históricos, que a veces cavan fronteras y nublan el denominador común que hay entre ellas. Mi visión en este sentido, me dirá Colinas, es profundamente sincrética y, en consecuencia, intemporal. En mi obra también hay siempre una crítica sutil a los aspectos ortodoxos de la Historia, o a esta concebida en nombres, fechas ideologías (prefiero las ideas). En este sentido va el mensaje del poema que da título a mi último libro, ‘En los prados sembrados de ojos’. Por eso, me ha subyugado siempre el concepto unamuniano de intrahistoria, lo que está por debajo de lo temporal. Esa visión intrahistórica que no sólo encontramos en el lenguaje de casi todos los poetas, pero también en un prosista como Azorín.

Rescato unos versos del poema citado:

“No busques cuanto ya está en tu interior.

No existe la Historia: los caballos, el oro, las legiones,

los pastores-soldados, las armas, los esclavos.

sólo existe el presente de las almas

que respiran la luz”.

Sí, esos ojos mudos

me miran desde el bosque y me susurran

que lea en estas piedras muertas

hasta que logre la humilde verdad: la del goce

del instante de ser en plenitud.

Versos que le ponen en presencia al poeta “de un no sé qué”, por utilizar la expresión de San Juan de la Cruz; que le transmiten al poeta, de forma mucho más luminosa y viva que la Historia, lo sagrado de la piedra -símbolo imperecedero que se refugia, entre el más templo de los templos, que son las ruinas-. Y entonces, no estamos solo ante la presencia, sino también de la ausencia. Y con todo ello, Antonio, no solo se contempla, sino que se goza, se convierte en vivencia, y no solo en memoria histórica, bibliográfica...

Plenitud, comentaba Antonio, que en mi poesía supone la plenitud de ser, a ese momento en el que se ha dado con la Unidad y, aunque sea temporalmente, el ser se ha fusionado con el todo. Esto es para mí la poesía en estos momentos: búsqueda de la plenitud del ser. De ello la crítica ha visto un ejemplo muy claro en el Canto XXXV de mi libro, ‘Noche más allá de la noche’. También en los poemas de la serie ‘Jardín de Orfeo’. Un poema intemporal como ningún otro de los mismos en el que ningún ser, de cualquier época, sentado en un bosque, busca sin más la plenitud respirando, gracias a “respirar en el silencio de la luz”. Por lo que el silencio y lo sagrado van de la mano.

Le recuerdo unas palabras suyas: “El verso verdadero nos lleva al silencio”, que pueden ser leídas, por ejemplo, en ‘Canciones para una música silente’, o en sus tres poemas del reciente libro, ‘En los prados sembrados de ojos’. En efecto,responde, el fenómeno de la creación poética suele ser también un viaje hacia el silencio. Es así porque el poeta piensa que ya lo ha dicho todo y que le faltan las palabras. Por eso, en ese momento, el de su madurez, el poeta piensa más que siente en el poema y además este poema lo reduce, es más sintético. Por otro lado, se da ese otro silencio en el creador que es el que busca en la soledad, normalmente de la naturaleza. Por eso, en toda la tradición poética pesa tanto la naturaleza. Es respetable en nuestros días el predominio de una poesía ‘urbana’, pero no se pueden olvidar tantos siglos de tradición poética inmersa en la naturaleza, donde se da otro concepto tan importante para la poesía, la contemplación, el templarse con lo que nos rodea. Hesíodo ya contempla al poetizar en el Monte Helicón junto a su rebaño.

M. Eliade habla del mundo rural como aquel en el que se pueden conocer multitud de situaciones religiosas arcaicas, ausentes por completo incluso en la experiencia de los cristianos en las ciudades, vendría a decir. Sí, responde Colinas, puede que el predominio de lo urbano vaya unido a la pérdida de los símbolos. Estos se siguen dando en su pureza en la naturaleza, desde los orígenes hasta hoy. Para mí el símbolo va unido a lo que Jung ha descrito maravillosamente en su libro ‘El hombre y sus símbolos’. (Hay una preciosa edición en Paidós, ilustrada). Pero también en ‘El Libro Rojo’, un libro extremadamente hermético. El símbolo es lo que puede ayudar a los humanos cuando todo falla a su alrededor. Dios es también un gran símbolo; pero más cercano al humano llano pueden ser la montaña, la mar, la luz, el bosque, cualquier árbol, la piedra, el muro, la noche, el agua, la fuente, etc., etc.

![[Img #53117]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/6342_195978616.jpg)

De ahí, le comento, que me extraña que haya quien no vea en su obra una visión universalista, aunque, necesariamente -no puede ser de otro modo- su vida esté afincada en ‘lo rural’. Los símbolos siempre son una apertura a un mundo universal. Los místicos, le señalo, eran ‘expertos’ en la búsqueda de lugares adecuados para el silencio...

Por supuesto, las condiciones ineludibles para el místico (pero también para el poeta) han sido las del silencio y la soledad. De nuevo volvemos al poeta y al poema paradigmáticos de Extremo Oriente. La historia de China es una sucesión de guerras, pero como contrapeso los poetas buscaron el silencio y la soledad. O en las ciudades la ética confuciana, que fue un camino seguro para evitar la barbarie. Confucio: una tercera vía que también encontramos en los estoicos latinos.

Cierto, le comento, a veces el ruido social y político, genera silencio y pensamientos serenos, se me ocurre el caso también de Plotino, en un ambiente tan crítico en Roma, o, no digamos otra vez el caso de San Juan de la Cruz, desde el confinamientoen una celda...

Le cito aquí unos versos entresacados de su poesía completa, (página 478).

Deberíamos arrodillarnos lentamente esta noche.

Deberíamos poner la frente sobre la piedra,

los labios sobre el agua

y callar.

Callar como se callan los que besan

y, al besarse, intercambian

sus almas.

En estos versos que citas, responde Antonio Colinas, vividos en el recorrido iniciático por Toledo, hay sobre todo eso, viaje interior. En él podemos encontrarnos con momentos ‘sobrecogedores’, con la Historia de la ‘sangre’, que aparece en ese otro poema breve titulado también ‘Toledo’. Pero en el viaje a que me refiero el recorrido es sereno hasta encontrarse con ese símbolo de lo religioso que es la catedral. Pero el ‘deberíamos arrodillarnos’ remite exclusivamente a la piedad, a la otra sacralidad que supone tocar el agua de la fuente, besarla o besar la piedra.

Lo misterioso -Poesía es profundización en el misterio de la existencia, citará Antonio en palabras de Saint-John Perse-, lo sagrado, el silencio…, al hilo de esto le pregunto a Colinas por el papel del hombre frente a lo sagrado. R. Otto dirá que el presentarnos ante lo majestuoso nos hace temblar, nos sobrecoge y supera, ¿a mayor majestuosidad la reacción ha de ser mayor empequeñecimiento de las personas? Yo veo en este sentido una crítica permanente en su obra ante, no el empequeñecimiento, sino todo lo contrario, la soberbia del hombre, la sinrazón de la razón -que produce monstruos-, el mito del progreso económico, el capitalismo como meta del triunfo de la libertad…

Sí, sí responde Colinas, hay una crítica evidente en esta poesía a la soberbia, a la ‘sinrazón’, y que remite hoy a un sentido ecológico, medioambiental, que también se da en mi poesía porque en mis versos hay esa conexión con lo que yo llamo realidad-realidad. Nunca rehúyo lo real en algunas zonas de mi poesía. Ahí están los ‘Seis poemas civiles’. Hoy asoman en mis versos los incendios, la contaminación, la degradación de cierto desarrollo. Todo esto nos lleva al remedio de la naturaleza y, por el contrario, a un poema en el que la ciudad es lo contrario. Así en el poema que es reflejo de un verso de Quasimodo ”la città é morta”. Este sentido (¿ecológico?) también puede ser iluminador en estos tiempos, alude a otra parte del pensamiento que hay en mi poesía.

El hombre ahora, visto desde la humildad, corre el riesgo de convertirse en un mero punto en el universo. Le cito una reflexión de su ‘Tratado de armonía’ (pag. 91) “pensar que solo somos eso: un punto en el universo”.

Acaso nuestra vida sólo sea

un irse deshaciéndonos despacio, muy despacio,

como ese oro vano que va desmoronando

el tiempo en las piedras enfermas de los muros

en la piedra que es luz/ en la luz que es piedra”, Poesía completa, pág.802.

No me gusta, o no quiero que me guste, la visión “fatalista”, dice Antonio Colinas. La palabra en armonía del poema lucha contra esa visión. A la vez, es inevitable esa visión negativa. No hay que olvidar que el agua desgasta a la misma piedra.

Lo sagrado, en su obra, le sugiero a Antonio, me parece lo más alejado a la visión mecanicista de un Descartes, por ejemplo, que entenderá a Dios, como un relojero que pone en marcha “los relojes del mundo”. ¿Qué nos tiene que decir sobre el concepto de Dios? Porque claro, hay religiones sin Dios y visiones de lo sagrado donde Dios no está presente. A lo que Colinas afirmará lo delicado y serio que es el concepto de Dios:

Cuando me hablan de él yo prefiero el silencio. Por eso el concepto de ‘relojero’ me parece un poco infantil o pedestre. Para muchos místicos Dios es incluso innombrable. Antes que ‘un relojero’ yo diría que la Divinidad es ese aire que respiramos en plenitud en un pinar en agosto, o frente al mar. En esa fusión con el Todo sentimos más lo Divino. Sé que esta es una visión extremadamente radical. Pero el poeta está, y a la vez no está, en la órbita de lo exclusivamente religioso.

![[Img #53116]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7470_71qgmq1ijbl.jpg)

Hay lugares que actúan como templos, es decir, que nos invitan a pensar en las preguntas profundas, radicales, que diría Ortega. Espacios que nos son necesariamente construcciones realizadas por el hombre. Recuerdo en este sentido estos versos:

La santidad es esa luz de las peñas albas,

ese ojo o antorcha del sol incendiando los cielos

y la verde sombra venenosa de las ortigas

entre las que se alza, amenazador tu guadaña

el último habitante de ese nido de serpientes, (Poesía Completa, pág. 603.)

Colinas responde basándose en el gran Mircea Eliade, y su libro 'Lo sagrado y lo profano', obra de pequeño tamaño, pero que daría un vuelco a la mirada de lo sagrado en las religiones: El templo es, por extensión, lo que Mircea Eliade reconoce como el ‘espacio fundacional’; es decir, aquel en el que el ser humano se siente viviendo, meditando, contemplando en la conciencia y en la consciencia. Por eso las ruinas que yo llamo ‘fértiles’ tienen incluso ese significado de ‘espacio fundacional’. Ante la historia arrasada, el ser humano de hoy siente y piensa, se hace las grandes preguntas que, a la vista de Pompeya se hizo Giacomo Leopardi en su poema ‘Canto de un pastor errante de Asia’. En este poema su pregunta más grave es “¿Y yo qué soy?”. No dice “¿Y yo quién soy, sino qué soy?” Le atribuye así al ser humano la dimensión de ¿cosa? Hormiga lo llama en otro momento. El templo es por ello también un espacio fundacional por excelencia; pero un espacio sacralizado por el rito y la plegaria, por la presencia “del Dios”. “La plegaria llega a las mismísimas estrellas”, dice Zambrano. La plegaria es también palabra inspirada. Por eso la poesía es igualmente un gran don o fruto en los Salmos.

Le pregunto entonces por esa ‘función terapéutica’ en su obra, pues sus poemas son muy sugerentes en lectores que ven en sus versos toda una plegaria, un alivio, una claridad para momentos oscuros y difíciles de afrontar. Como si el lector estuviera con el alma encogida ante una situación dura, y leer los versos de Antonio Colinas le consolaran. ¿Eres consciente de esto que le digo, Antonio?

La plegaria que sana, responde Colinas, hay alivio en ella e incluso en algunos estudios médicos hay confirmación de sus beneficios. De esto los orientales también sabían mucho a través de las prácticas físicas sanatorias, o de la meditación y de lo que ellos reconocen como ‘orbita microcósmica’. La mente concentrada se dirige incluso al órgano que se desea sanar. Es la visión de la medicina china: no enferma el órgano sino el conjunto del ser, la psique, o el espíritu. La salud la rige el 'qi', algo energético que fluye en el cuerpo y que no son ni los nervios ni la sangre.

Gracias Antonio, por tu generosa atención.