Dinapiera Di Donato: Tan verdad, tan paraíso sin nostalgias

Leer la obra poética de Dinapiera Di Donato (Venezuela, 1957) es encontrar hablas antiguas, restos de nuestro adiós, voces que se reconocen y afloran más allá, como naufragios. Acaso aguas de un río que se fusiona en otro y va al encuentro del mar eterno que es memoria, tiempo sagrado, refugio y esplendor.

![[Img #53470]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4996_image.jpg)

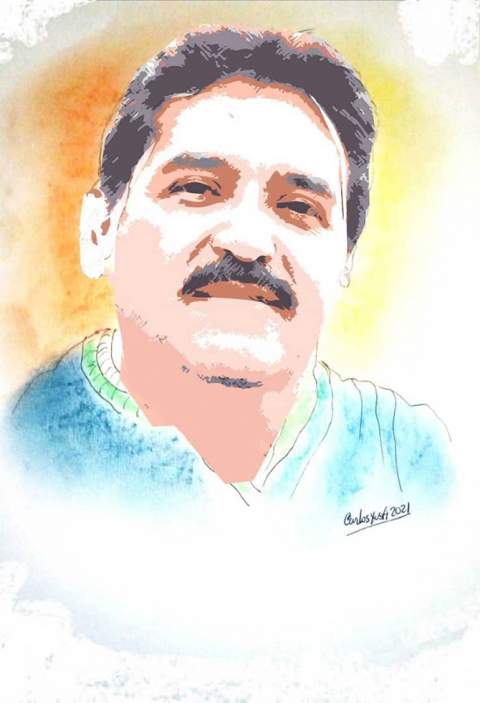

Su palabra poética va construyéndose en silencio, apartada del ruido mezquino de halagos y celebraciones, sin prisa, en solitario, en lo amoroso donde se refugian las almas que lo han dado todo para hacer resplandecer la palabra.

Di Donato vive en Nueva York, desde 1999. Realizó su formación en educación superior, con licenciatura, maestría y DEA, en estudios hispanoamericanos en París, Francia (1977-84). Ha sido docente-investigador y promotora cultural en la Universidad de Oriente, donde se desempeñó como profesora de literatura latinoamericana (1988-1999). Fue cofundadora del Grupo de Estudios de Cultural y Literaturas Caribeñas.

Ha ejercido la docencia en diferentes colleges adscritos a la Universidad de Nueva York. Centra sus investigaciones y estudios doctorales en la representación de los estereotipos de escritoras y sus contradicciones y transgresiones. Ha participado en eventos literarios patrocinados por universidades e instituciones culturales de la ciudad, leyendo sus textos ficcionales y dictando conferencias.

Es autora de los libros: Relatos (2016); Colaterales/Collateral (2013); La Sorda (2011); Libro de Rachid avenida Paul Doumer –Desventuras del ocio- (1996); La sonrisa de Bernardo Atxaga (1995); Noche con nieve y amantes (1991). Ha sido merecedora de varios premios y distinciones, entre los cuales mencionamos: Paz Poetry Prize, 2012; Premio de Poesía ‘Tomás Alfaro Calatrava’ 1996; Premio de Narrativa ‘Alfredo Armas Alfonzo’ 1994; Premio de Narrativa Internacional ‘José Antonio Ramos Sucre’ 1990. En 2012 su proyecto de relatos Contar Aristeguieta recibió una beca de The Northern Manhattan Arts Alliance No MAA.

Su obra poética y narrativa ha sido publicada en diferentes antologías, entre las cuales mencionamos: Pasajeras, 2020;Antología de poetas hispanos en Nueva York, 2020; Ecos urbanos, 2019; Latina Lesbian, 2015; Poetas venezolanos contemporáneos, 2014; Voces para Lilith. Literatura de temática lésbica en Sudamérica, 2011.

Escribe para ViceVersa Magazine: https://www.viceversa-mag.com/tag/dinapiera-di-donato/

![[Img #53471]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/9858_image-1.jpg)

De sus varios manuscritos inéditos presentamos el siguiente texto poético.

Ir al tabernáculo para vacunarse gratis

No estaba en la lista esta visita

desde que moriste escribo planas de “termina lo que empiezas”

cumplo casi todas las tareas

dejarte sola

hablar a tus santos a nuestras madres

consolar

comer un poco

dormir más

llorar menos

aceptar la invitación al bosque

oír las cenizas

Te oigo perentoria “olvidas el tapabocas” “no has regado mi

jazminero” “habla directo y firme” “contesta las cartas de tus

amigos, lee los libros de algunos, bendice a los hijos de otros”

“recuerda a Gluck y a los poetas de la casa”

“corrige lo que empiezas, pon la diéresis de la poeta (ü), ya ves

que una lírica autobiográfica besuqueada por presidentes no

blancos del todo se vuelve viral y cuando digas que la leíste con

fervor

no te mirarán compasivos como al llegar hace veinte años: qué

cosas leen estas sumisas

Volvería a llegar contigo

leyendo a mujeres de la casa a hombres

no tan famosos

y sabría hacerte caso

pero solamente un hilo roto

no retengo no proceso no termino lo que empiezo

habla más fuerte amor

Invento este recurso nemotécnico

contra el olvido

el nombre del nuevo seguro médico

con el que hago planas inútilmente

HealtFirst, HealtFirst, Firstborn, Firstborn, el primer poemario

de

primogénitos que no se impacientan por perder

En la farmacia repiten que estás viva

que tu seguro sí paga mi vacuna

No me canso de llevarle la contraria al sistema

me conmueve que allí sigas viviendo

hace días que dejamos de existir

para las aseguradoras

Dígale a su mujer que venga a aclararlo todo

Recuerdo

has ofrecido gustosa los impuestos que sudabas

a cambio de la bella ciudad

que cuida primero a sus religiosos

y a mí

que no supe cuidarte de ellos

ocupada de pedir como en el poema de Louise Glück

un poema

Ya no insisto

que corrijan que terminen de averiguar que rectifiquen

tú y yo cumplimos nuestra parte

Agrego la dirección de un tabernáculo en esta lista

donde nadie

me pregunta

quién se ocupa de mi enfermedad y muerte ni a quien anoto para

la

resurrección.

![[Img #53472]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/113_image-2.jpg)

Juan Guerrero: En uno de tus libros de poesía, leo: “no/ sigas el rastro amarillo/ la sombra que dejaron/ en Caruachi/ los cultivadores/ de sarrapia/ 'La monja sorda’). Gran parte de tu obra poética está impregnada de esa mirada áurea que es la Guayana venezolana, de luz sin sombras y de una dulce acuosidad que lo penetra. Vives desde hace más de 20 años en Nueva York, en las orillas de otro río, el Hudson, antes a orillas del Sena, en París. ¿Por qué esa presencia telúrica, intensa, de trazos fragmentados que se percibe en tu escritura?

Dinapiera Di Donato: Guayana es una ficción de pertenencia. Te vas a hacer tu vida y pareciera que obedeces como una sonámbula a un mapa de poder, una brújula que detecta el tránsito acuífero de los subsuelos con la energía nutricia. Creas magmas secretos cartografiados por la imaginación en movimiento de las líneas de ley que sigues en el desplazamiento.

Así Guayana fue un lugar que llegaba a mi imaginación viajando entre el agua y las noches bajísimas que allá se funden para enseñar que eres de la tierra. Y cómo serlo, sería el reto. La expectativa se presentaba como una superación del vértigo del paso en el agua. Mis padres me llevaron a Guayana desde los palafitos de Curiapo donde mi madre pensaba que nacería en medio del Orinoco, en esa parte donde se vierte en el Atlántico.

En Upata, durante muchos años no podía respirar, fui una niña insomne. No se dormía por falta de aire. Algo anfibio desajustado en la psicología. La costa necesaria sería el oxígeno y había que adecuar el cuerpo a todos los elementos condensados del lugar.

Pero esto no responde a lo que se decanta en el territorio de la poesía. Un archipiélago creado, no sé, un caleidoscopio que gira sin parar. Un solo poema río fragmentado, las más de las veces. Los ríos que he buscado hablan con toda la poesía circulando en el fondo de los muertos. Cada muerto con su poeta custodio juntan la humanidad de antes con la que sigue. Un lector, un escritor, se encuentran en la corriente del oído cuando los oidores pescan, limpian, reconstruyen con trozos efímeros.

Guayana es un vocablo-mosaico, que continuará el discurso de sus ficciones y cuando desaparezca con las formas del presente al que accedemos con mayor o menor o ninguna visión, ocupará otros cuerpos sonoros insertados a aquellas noches sin contorno de la infancia, y a esa luz sin sombra que me has traído de nuevo con tu pregunta, y que agradezco, Juan.

El delta del Orinoco es, al decir de Cristóbal Colón, el mismísimo Paraíso, de esas orillas surge el primer nombre de este espacio geográfico, Tierra de Gracia. En sus brazos de agua dulcísima se sostiene la creación de un mundo mágico y de infinita belleza. El camino que sigue tu obra, pasando por la telúrica Guayana, ¿cuánto impregna, penetra tu poesía?

Juan, tengo la impresión que cada uno de mis libros recoge voces de ausencia, de paraíso sin nostalgias recreadoras de una tierra prometida. Una diseminación tal vez de palabras encontradas para la vida que se tiene. No hay geografía para una nostalgia, sino un avistamiento de lugares, de palabras donde asentarse. Las palabras vienen y van, atlánticas, marítimas, de cuerpo terrestre o de aire. De la casa de todos, imaginada y perdida entre todos.

Parte de tu poesía presenta un estilo con palabras fragmentadas y una temática amorosa y de añoranzas. ¿Acaso un lenguaje que has ido adecuando a tu poética?

Es cierto que en lo que escribo hay juegos de narradores o de voces, que incluso se atropellan por momentos cuando los ‘yoes’ intentan tomar la palabra a la vez. No hay contradicción porque mi escritura ha ido decantándose desde la hibridez genérica. Pero no hay juegos literarios, no me propongo nada.

Dar con la palabra que se necesite, buscar claridad, en ello ha estado implicado mi propio deseo de salida de mis confusiones mentales. Hay añoranza de mentir lo menos posible, de jugarle un truco a la costumbre y a la propia alienación, añoranza de diálogo y empatía. De dejar pasar el habla y los silencios de la vida a través de palabras y que sigan circulando.

¿Coincides con quienes afirman que la única y verdadera patria de un escritor es el lenguaje, su lengua y su habla?

Soy parte de un sufrimiento civil llevado entre todos los que tuvimos ancestros en lugares perdidos. Pero puedo ya hablar de ese lugar común de escritor que se funda en un espacio verbal. Sería decir que ser escritor es una identidad también repartida, anónima casi siempre, que también se es parte de los que se hacen de palabras y a través de ellas cuidan de que lo común se quede más tiempo, un poco más, entre todos.

¿Cómo haces para conciliar tu poesía con la narrativa, y con el ensayo? ¿Son un solo lenguaje que en momentos se desdobla?

Cada texto me viene con su forma. Se deja oír. A veces se siente que cada texto tiene su propio yo escritor, cuando logra ser más audible o resonador.

![[Img #53468]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1859_71fbiuip6fl.jpg)

Me interesa conocer tu opinión sobre los escritores de tu generación asentados en la Guayana venezolana. ¿O te consideras una escritora aislada de grupos literarios?

No tuve la oportunidad de convivir mucho tiempo con los artistas del lugar porque me marché a otros países. No pude fundar y destruir con amigos y enemigos. Afortunadamente en mi adolescencia de Upata conocí a intelectuales en cierne que compartieron e impulsaron mi necesidad creativa, como lo fueron mi primo Álvaro Daly y Leoner Ramos; Abraham Abraham, poeta y pintor, primo del poeta Abraham Salloum Bitar; el cronista Ángel Romero y la poeta Teresa Coraspe, que sin conocerla publicó mis primeros textos y dibujos en Ciudad Bolívar, por instancias de Mimina Rodríguez de Lezama cuando quiso promover a los jóvenes artistas del pueblo.

Siempre tuve la referencia de reconocidos oriundos de la zona, como Jean Aristeguieta, Luz Machado, Lucila Palacios, Elena Vera, Silda Cordoliani, Guillermo Sucre, Velia Bosch, o Jesús Sanoja Hernández.

A mi regreso de Francia a finales de los ochenta me animo a participar en un concurso literario de Guayana que ganamos, Francisco Arévalo y yo (no recuerdo si otro escritor también, disculpen mi mala memoria), lo que propició mi primer encuentro con Arévalo cuya personalidad y poesía impactaban. Años después me hizo llegar su primera novela donde la ciudad se abría paso a través de un personaje alucinado y alerta. Toda la Guayana que conocí estaba allí.

No vivía en la zona, pero sabía de los escritores Teresa Coraspe, Pedro Suárez, Roger Vilaín y Carlos Villaverde (a quienes recordaba de niños) de Américo Fernández, de Riolama Fernández y hermanos, todos escritores, de Diana Gámez y de tantos otros artistas e intelectuales que no menciono porque apenas los vi de paso, como a Milagros Mata Gil, muy ligada a Ciudad Bolívar entonces.

El proyecto editorial Predios de Upata, fue un acontecimiento extraordinario para la historia de las letras venezolanas. Pedro Suárez me invitó a publicar. Si bien yo iba ganando premios literarios de prestigio en aquellos años no lograba ser editada por mi falta de conexiones y nula capacidad de autogestión.

Una noche de principios de los noventa me abordó en Cumaná, donde yo vivía y enseñaba en el Departamento de Filosofía y Letras, una joven escritora que se especializaba en biología marina. Me trajo de vuelta a Guayana con su propia escritura. Esa noche citó unos versos enigmáticos que aludían al pensar poéticamente. Riolama Fernández tenía la conciencia de que había que cuidar el pensar, distanciarse de los atropellos verbales. Todo arrinconaba, el mar que habla alto, el río estruendoso, los ribereños alterados. Un amigo le había explicado en su ciudad natal el pensar poético, así: “Este enano gato solo es el acto de los que se ausentan del amor por el amor mismo”. Se trataba del escritor Abraham Salloum Bitar.

Aquellos escritores del estado Bolívar estaban haciendo entonces algo extraordinario: creaban un pensamiento poético vital capaz de sacudirnos de ciertas estampas literarias que ya no funcionaban, abrían a pulso una brecha, recogiendo procedimientos de habla de una sociedad llena de alcabalas psicosociales. Iban surgiendo escrituras que imponían nuevas miradas cáusticas, paródicas, retratos de la escena viva, reanimando a los maestros universales que cada uno asumía por su cuenta.

Los ríos acercaban todo, pero a la vez arrinconaban y la respuesta era esa apropiación de todos los registros, enamorarse de las visiones e imaginaciones del lugar para descomponerlas velozmente, antes de que se volvieran autoengaños, falsificaciones literarias recapturadas por las políticas culturales del Estado, que tendía a expropiar las ganancias regionales para invertirlas en la educación de la capital y confinaba la zona al folclore.

Las pasiones solitarias de los hombres que hacían la ciudad que les tocaba vivir imaginándola, desdoblados en la escritura, en un idéntico impulso de amor y odio no siempre estridente porque no había lugar para un escritor y menos aún para una escritora.

Conocí más tarde a autoras más jóvenes, pero siempre a través de sus libros, como Carmen Rodríguez, Mercis Martínez, María Elena Ferrer. Al igual que los mayores referenciales, enamorados ‘a muerte’ de la ciudad que llevaban dentro trasladándola, rehaciéndola, destruyéndola o recomponiéndola en la propia existencia, con toda la acrimonia y la dulzura que a veces destila el aprendizaje del amor violentado de la región siempre en crisis.

¿Qué queda de tu paso por la ciudad Primogénita de América, la Cumaná de Ramos Sucre y Cruz Salmerón Acosta? Cuéntanos de ese extraordinario proyecto literario que ha sido el Grupo de Literatura Caribeña, sus inicios, participantes y aportes.

Comencé en la Universidad de Oriente de Cumaná en 1990, enseñando Comprensión y Expresión Lingüística y Literatura Latinoamericana del siglo XX. Mi intención era permanecer un año, pero la persona que fui a sustituir cambió de idea. Para cuando me marché, en 1999, mi grupo de estudios del Caribe había logrado la formalización como Grupo de Estudios de Literaturas y Culturas Caribeñas.

A mi ingreso tuve una muy buena acogida del jefe de Departamento, Santiago Pedroarena que superó todas mis expectativas. Expresó el interés de que yo siguiera desarrollándome como escritora: “Se necesitaban escritores en el Departamento”, fueron sus palabras en nuestra primera reunión formal. Sentí que me había ganado la lotería. Nunca olvidaré la generosidad manifiesta, tanto de él como de los demás colegas.

Coincidió mi llegada con la obtención del premio de Narrativa de la Bienal Ramos Sucre. Un artista de la ciudad, de origen italiano, me ofreció pagar la publicación del libro, pero no hubo necesidad pues Fundarte se hizo cargo, perdiendo así la oportunidad de tener una buena edición local que pudiera generar lectores y vínculos en Cumaná, pero yo desconocía todo sobre las políticas editoriales del país que no ponían a circular los libros de autores ajenos a los círculos reconocidos.

Le comuniqué una corazonada a la profesora Pura Emeterio Rondón, de que estábamos en el mejor lugar donde implementar estudios regionales interuniversitarios e interinstitucionales, sobre las expresiones locales artísticas y científicas. Por qué no podríamos tener con el tiempo un centro importante de estudios que vinculara a la región con todo el Caribe hispánico y anglosajón, donde se dieran cita especialistas e investigadores multidisciplinarios del mundo entero. Junto con ella iniciamos la creación de un grupo de investigación y estudios de literatura y cultura de la región del Caribe. Para motivar organizamos el IV Coloquio de Literatura Caribeña, en 1992.

Emeterio y yo nos repartimos las gestiones institucionales al comienzo a la vez que procurábamos la asesoría de compañeros de otros departamentos con conocimientos antropológicos y sociológicos. Comencé a hacer visitas de campo, espontáneas, mal documentadas, mal conducidas, pero que me sirvieron, sin embargo, para confirmar la necesidad de lo que queríamos estudiar y que me dieron una cara de la vida de la costa de Sucre que me ganó completamente hasta hoy.

Un grupo de colegas aunaron su esfuerzo contando con el apoyo de otros colegas que llegaron desde otros departamentos. Gratísimos momentos de mucha ilusión por investigar, leer, conocer y compartir un campo de estudios que cada uno abordaba con sus propias herramientas, casi siempre frenados por el escaso tiempo y la hostilidad burocrática. Nosotros queríamos un centro de estudios y cooperación de inclusión e independencia partidista. Con el tiempo lograron el Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente que quedó aislado y sin recursos en medio de una trinchera de guerra ideológica que propició el desmantelamiento incluso físico de la UDO de Cumaná.

![[Img #53469]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7480_unnamed.jpg)

¿Podríamos afirmar que parte de tu formación como intelectual, como académica, ha sido por tus años como docente-investigadora en la Universidad de Oriente?

Mis maestros de París me dieron una biblioteca. El Departamento de Filosofía y Letras, de la Universidad de Oriente, propició mi vida adulta y productiva haciendo lo que más me ha apasionado: enseñar a leer y escribir, y leer y escribir yo. Por otro lado, me ubicó como ciudadana de un país que no conocía bien porque la institución fue para mí un reflejo del país paralelo construido en el interior.

Venezuela hay muchas dentro del mismo territorio, como ya es una obviedad. Pese a que la ambigüedad permanente acerca del rol del Departamento de Letras de ‘universidad del interior’ atacaba la vitalidad, nunca faltó el consenso y la solidaridad que alimentara el desarrollo de la excelencia.

En lo personal gané tiempo, salud y refugio en mi estadía por esos espacios que consideré mi casa, hostil y maravillosa a la vez. Mi tiempo fue el del gozo del verbo suelto y creativo de la gente, las instalaciones que por alguna parte asomaba siempre lo abierto y compensaban el no poder respirar bien (mis problemas crónicos de salud) y las fallas de infraestructura que complicaban la vida cotidiana y el buen desarrollo de una clase. Hasta que la hostilidad me quemó. No pude ser la profesora abnegada y sacrificada que se esperaba de mí. Me tocó irme.

Mi experiencia de la universidad/país me serviría para entender como el autoritarismo, la práctica caudillista, el sindicalismo mafioso, la falta de conciencia feminista, el doble discurso populista que esconde un enorme desprecio de la persona nos conmina a volvernos contra nosotros mismos.

¿Qué recuerda la profesora Dinapiera Di Donato de su pasó por las aulas universitarias?

No olvido mi candor del comienzo saltando entre lirios anaranjados por las ventanas para intentar abrir un salón desde dentro; mi primera conversación sobre mitología en el comedor de los estudiantes compartiendo un pescado frito que me encantaba pero que me daba asma; la sorpresa de un anillo de granate que todavía llevo en el dedo, obsequio de una estudiante al finalizar su carrera. Los primeros deslumbramientos ante ensayos y textos literarios de estudiantes y colegas o ante las garzas rojas. La hospitalidad de la mata de uvero en la playa de San Luis bajo la cual me iba con mi máquina portátil, a escribir; la noche en algunos patios estrellados nunca más vistos; la lectura de textos en casas antiguas y en bares; los árboles sagrados de los escritores Fortunato Malan y José Malavé; las voces de las cantantes del departamento, la risa de la profesora Emeterio, la bondad de Pedroarena y del poeta Gasca, la agudeza diabólica del brillante Silvio Orta, la belleza irreal de la luz de algunas personas cruzadas en la escalera cada día para llegar a las oficinas.

¿Alguna otra historia?

La anécdota inolvidable de las jornadas de sexualidad que comenzaron con la proyección de una película emblemática que por error fue sustituida por una película pornográfica desconcertante, en el auditorio repleto, y la cara de los panelistas que no se atrevieron a suspenderla fingiendo seriedad porque en realidad no conocían la película.

El traje de coctel vaporoso y sexi de la especialista montada en tacones plateados a las 8 de la mañana caminando de forma provocativa para su oficina.

Las plantas extrañas que luego supe que estaban ahí por la dedicación de profesores enamorados de la universidad. La presentación de un ballet en el que algunos estudiantes empezaron a silbarle y a gritarle ‘pargos, parguetes’ y otras lisuras a los bailarines y el que nadie los frenara o corrigiera, como si no estuviéramos en ‘la universidad’; las conversaciones complejas que casi no entendía de la profesora que sabía todo acerca de teorías literarias y que me obligaban a estudiar más; los propósitos místicos de otros; el zoológico de una profesora de sociología en su propia casa; la espera de que personas sin techo terminaran de lavar la ropa y se asearan para poder usar el baño del pasillo de los profesores; las leyendas de los estudiantes que ‘perdieron la cabeza’ y formaban parte del folclore universitario; las risas de mis compañeros que me sorprendieron enfrascada en una larga conversación con una de las dementes cuando yo no sabía quién era quién (la misma que logró colarse en un avión con una comitiva de profesores que iban a un congreso y que era la única que llevaba en un maletín ejecutivo que nunca abandonaba una ponencia de cien páginas); el estudiante de cursos básicos que al graduarse te tuteaba diciéndote, “al fin te puedo llamar colega, al menos que tengas un máster, que no creo pues no tienes carro. Adiós, licenciada”.

![[Img #53473]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8397_image-3.jpg)

El reconocimiento y difusión a tu obra poética se ha fortalecido en los años de tu permanencia en Nueva York. ¿Qué crees que lo ha potenciado?

A mi llegada a Nueva York empecé a recibir invitaciones de distintas instituciones, para leer mis textos. Empecé a frecuentar un mundo neoyorquino en español, uno de los tantos que circulan por todos los condados. He ganado reconocimientos a mi escritura, pero hay que saber ‘gestionarlos’ y soy muy lenta para estas velocidades fascinantes de sujetos híperneuróticos que adaptan sus narcisismos como pueden. En realidad, vender o procurar la difusión de mis textos me resulta inmanejable pues no he sabido reconocer oportunidades, integrarme a grupos, movimientos, tendencias, en una palabra, reforzarme en lo que lógicamente se desprendería de una sana ambición literaria o adecuada autoestima, no sé realmente, de una mínima inteligencia de la realidad.

La concentración que lleva el funcionar existencialmente es agotadora y entonces la poesía empuja fuera de la esfera del yo que muerde y patalea, hacia la vida creativa, amorosa, que se mueve de otras formas en y con el otro. No importa si al final lo que salga sea una escritura de sala de emergencia a sala de recuperación, por decirlo de alguna manera, que me produce siempre una gran inseguridad acerca del comunicar personal. Era lo que yo imaginaba, al lado de la creencia de que mi trabajo aislado se hacía atada con una cuerda invisible a la tarea de todos los que hacen su trabajo en solitario.

En Venezuela o aquí siempre aparecía la confirmación de esa confianza en forma de un lector que se acercaba a decirte que sintonizaba. Lo que más he deseado desde niña, poder leer y escribir, poder pensar, contaminar mi entusiasmo por ello, al ritmo de otra sensación de tiempo que no fuera la de la tarea del rendimiento, cuando lo logro, vuelvo a sentirme parte del mundo de todos, donde hay lugar para quererse, leer, escribir y pensar.

Nueva York se consideraba en el tiempo de tu llegada la capital del mundo y se mantuvo así por muchos años. ¿Has podido cabalgar esas olas que significan vivir en ‘la cima del mundo cultural’, con tu poesía, tu narrativa y tu actividad académica?

En veinte años he visto tantos cambios de espacios, unas formas de estar, superponiéndose o incorporándose al lado de otras, (la Nueva York que cada uno trae imaginada y que se reinventa progresivamente) pero la lengua persiste. Ya es tradicional la circulación de escritores que vienen y van para vivir un poco su español en Nueva York. Es un flujo incesante donde cada uno da y toma lo que necesita, si sabe lo que busca y a lo que viene. Nueva York lo primero que me enseñó es que es de nadie y de todos y que era una ciudad que daba a la medida de los deseos. Fluyo y refluyo a voluntad de mejorar la vida, todos cabíamos y cabemos aquí. Era una sensación de vida comunitaria donde todos van a lo suyo, pero muy pegados a los otros, que resultaba muy reconfortante para nosotras, mi pareja y yo, que veníamos huyendo.

Los pensadores hablan de nuestras vidas hiperactivas donde nos damos gustosos a la tarea de despellejarnos. Cuando llegamos acá, necesitábamos tiempo personal, recogimiento, ganarnos la vida sin quemarnos tanto como nos había sucedido en el país. Veníamos saturadas de cierta asfixia psicosocial. Nosotras no vinimos a demostrarnos nada ni a conquistar nada, vivir en la cima del mundo era algo para otros. Éramos dos mujeres muy marcadas por la homofobia, agotadas de nuestra propia incapacidad para saber vivir en Venezuela en zonas protegidas como lo lograban otras parejas homosexuales. Tal vez era lo único que sabíamos, que podíamos intentar la vida a secas como cualquier migrante en un país donde tener derechos básicos no era cuestión de vida o muerte o de privilegios de clase y que cuando se vulneran podías exigir reparación.

En mi lentitud personal, en mi tendencia natural a la dispersión, me ha tomado mucho tiempo cuidar la mirada y el oído escritor abriéndome mucho más, aceptando sin drama la propia ignorancia y la condición psicológica de no poder llevar de forma racional la carga y el amor del país de origen. Mi compañera y yo hacíamos un enorme esfuerzo en ese sentido. No es que Nueva York diluya tus proyectos, es que te obliga a afinar tus deseos, pero acaso eso era parte de haber llegado aquí ya mayores y sin ganas ni ideas de incorporar nuestras profesiones al imperio financiero global. En Venezuela no nos había interesado hacer carreras de nada. Ni aquí.

Tampoco iba a ser fácil asimilar un sistema del que no teníamos idea y aprender las reglas del juego de cada subcultura local. En los espacios en español donde empezamos a circular por la necesidad de subsistencia (no teníamos capital para invertir, no hablábamos inglés, traíamos una educación académica avanzada y sabíamos enseñar) descubrimos las culturas caribeñas locales de las que teníamos únicamente referencias librescas.

Un obstáculo, no menor, era sobrevivir ideológicamente al entusiasmo y al odio por la causa ‘bolivariana’ vivido aquí como en primera persona por gente que solamente conocía una Venezuela imaginaria. Hacíamos como todos los recién llegados que no podían acogerse a planes en marcha sobre sus causas: guardamos en nuestra pequeña familia de dos el ‘conflicto venezolano colectivo y personal’, y procuramos transmitir lo mucho que nos dio la vida y crianza en nuestras propias culturas del siglo pasado.

![[Img #53474]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8781_image-4.jpg)

La honestidad de no mentir(te) es parte esencial en tu obra literaria. ¿También lo puedes afirmar como ciudadana y como académica? ¿Es tu obra literaria la afirmación de una verdad? ¿Cuál verdad?

Una desea que las palabras nos mantengan despiertos y que no se transformen en nuevos pretextos para enmascarar desvíos de lo que más nos convoca. Pero, a veces o casi nunca puedo estar a la altura de los mejores propósitos.

¿Cómo saber si llegamos al nervio de las palabras o cuando simplemente la crispamos o calmamos o vaciamos? En los procesos de escritura vamos dejando formas al descubierto, pero la lengua que nos expresa es una comunidad de escrituraque al final va modelándose entre las convenciones político-literarias de esa comunidad histórica. Entonces somos tocados por la inmediatez, nos creemos conmovidos por lo que se supone debe conmovernos, nos aseguramos de creer que nos gusta algo potente. La orquesta del presente mientras morimos nos hipnotiza con su enorme truco de sonoridad convocante.

Una vez me acerqué a un conferencista argentino de propuestas muy experimentales y carácter humilde quien después de escuchar con paciencia mi tartamudeo de lo que yo definía como una naturaleza transcriptora, de capturadora de ecos que debía pasar a una lengua extranjera que era la escritura, me dijo que él había querido hablar de eso en sus novelas, que por favor buscara Los misticistas (recuerdo vagamente).

Escribir era practicar una lengua extranjera para dar noticias del último presente, la última ilusión, la última destrucción.

Aquel hombre generoso me sacó de pronto de la socialización de la literatura en la que crecí y que consistía en dar buenos auspicios para que entraras en la fila de los emergentes y a la vez devorarte las ganas con la malignidad suficiente para que la dejaras. Lo normal de la vida a secas.

A él le hablé de aquella verdad que yo quería, la verdad poética, que no era otra que cruces entre procedimientos materiales de las bibliotecas recibidas e intuiciones que la despejaban.

Mi otra verdad era más básica: quería que una mujer me quisiera con alegrías, que rompiera el destino estigmático de la doble vida muy mal llevada, quería una existencia ciudadana con derechos humanos elementales. Todo esto pasaba entre encantarse y desmitificar, en un continuo porque el autoengaño o la mentira podía sostener a veces los mejores propósitos. Qué podía saber de honestidad o desconsuelo y esperanzas del siglo pasado. La convivencia institucional con sus reglas y transgresiones. La vida del país fundamentada en la voluntad tribal que creaba el gran país y que también lo consumía; qué podía saber yo de eso sino procurar captar los ecos, actualizar memorias a cargo de ‘yoes’ escritores, descuidar las más de las veces mi vida a secas y otras salvándola.

![[Img #53470]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4996_image.jpg)

Su palabra poética va construyéndose en silencio, apartada del ruido mezquino de halagos y celebraciones, sin prisa, en solitario, en lo amoroso donde se refugian las almas que lo han dado todo para hacer resplandecer la palabra.

Di Donato vive en Nueva York, desde 1999. Realizó su formación en educación superior, con licenciatura, maestría y DEA, en estudios hispanoamericanos en París, Francia (1977-84). Ha sido docente-investigador y promotora cultural en la Universidad de Oriente, donde se desempeñó como profesora de literatura latinoamericana (1988-1999). Fue cofundadora del Grupo de Estudios de Cultural y Literaturas Caribeñas.

Ha ejercido la docencia en diferentes colleges adscritos a la Universidad de Nueva York. Centra sus investigaciones y estudios doctorales en la representación de los estereotipos de escritoras y sus contradicciones y transgresiones. Ha participado en eventos literarios patrocinados por universidades e instituciones culturales de la ciudad, leyendo sus textos ficcionales y dictando conferencias.

Es autora de los libros: Relatos (2016); Colaterales/Collateral (2013); La Sorda (2011); Libro de Rachid avenida Paul Doumer –Desventuras del ocio- (1996); La sonrisa de Bernardo Atxaga (1995); Noche con nieve y amantes (1991). Ha sido merecedora de varios premios y distinciones, entre los cuales mencionamos: Paz Poetry Prize, 2012; Premio de Poesía ‘Tomás Alfaro Calatrava’ 1996; Premio de Narrativa ‘Alfredo Armas Alfonzo’ 1994; Premio de Narrativa Internacional ‘José Antonio Ramos Sucre’ 1990. En 2012 su proyecto de relatos Contar Aristeguieta recibió una beca de The Northern Manhattan Arts Alliance No MAA.

Su obra poética y narrativa ha sido publicada en diferentes antologías, entre las cuales mencionamos: Pasajeras, 2020;Antología de poetas hispanos en Nueva York, 2020; Ecos urbanos, 2019; Latina Lesbian, 2015; Poetas venezolanos contemporáneos, 2014; Voces para Lilith. Literatura de temática lésbica en Sudamérica, 2011.

Escribe para ViceVersa Magazine: https://www.viceversa-mag.com/tag/dinapiera-di-donato/

![[Img #53471]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/9858_image-1.jpg)

De sus varios manuscritos inéditos presentamos el siguiente texto poético.

Ir al tabernáculo para vacunarse gratis

No estaba en la lista esta visita

desde que moriste escribo planas de “termina lo que empiezas”

cumplo casi todas las tareas

dejarte sola

hablar a tus santos a nuestras madres

consolar

comer un poco

dormir más

llorar menos

aceptar la invitación al bosque

oír las cenizas

Te oigo perentoria “olvidas el tapabocas” “no has regado mi

jazminero” “habla directo y firme” “contesta las cartas de tus

amigos, lee los libros de algunos, bendice a los hijos de otros”

“recuerda a Gluck y a los poetas de la casa”

“corrige lo que empiezas, pon la diéresis de la poeta (ü), ya ves

que una lírica autobiográfica besuqueada por presidentes no

blancos del todo se vuelve viral y cuando digas que la leíste con

fervor

no te mirarán compasivos como al llegar hace veinte años: qué

cosas leen estas sumisas

Volvería a llegar contigo

leyendo a mujeres de la casa a hombres

no tan famosos

y sabría hacerte caso

pero solamente un hilo roto

no retengo no proceso no termino lo que empiezo

habla más fuerte amor

Invento este recurso nemotécnico

contra el olvido

el nombre del nuevo seguro médico

con el que hago planas inútilmente

HealtFirst, HealtFirst, Firstborn, Firstborn, el primer poemario

de

primogénitos que no se impacientan por perder

En la farmacia repiten que estás viva

que tu seguro sí paga mi vacuna

No me canso de llevarle la contraria al sistema

me conmueve que allí sigas viviendo

hace días que dejamos de existir

para las aseguradoras

Dígale a su mujer que venga a aclararlo todo

Recuerdo

has ofrecido gustosa los impuestos que sudabas

a cambio de la bella ciudad

que cuida primero a sus religiosos

y a mí

que no supe cuidarte de ellos

ocupada de pedir como en el poema de Louise Glück

un poema

Ya no insisto

que corrijan que terminen de averiguar que rectifiquen

tú y yo cumplimos nuestra parte

Agrego la dirección de un tabernáculo en esta lista

donde nadie

me pregunta

quién se ocupa de mi enfermedad y muerte ni a quien anoto para

la

resurrección.

![[Img #53472]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/113_image-2.jpg)

Juan Guerrero: En uno de tus libros de poesía, leo: “no/ sigas el rastro amarillo/ la sombra que dejaron/ en Caruachi/ los cultivadores/ de sarrapia/ 'La monja sorda’). Gran parte de tu obra poética está impregnada de esa mirada áurea que es la Guayana venezolana, de luz sin sombras y de una dulce acuosidad que lo penetra. Vives desde hace más de 20 años en Nueva York, en las orillas de otro río, el Hudson, antes a orillas del Sena, en París. ¿Por qué esa presencia telúrica, intensa, de trazos fragmentados que se percibe en tu escritura?

Dinapiera Di Donato: Guayana es una ficción de pertenencia. Te vas a hacer tu vida y pareciera que obedeces como una sonámbula a un mapa de poder, una brújula que detecta el tránsito acuífero de los subsuelos con la energía nutricia. Creas magmas secretos cartografiados por la imaginación en movimiento de las líneas de ley que sigues en el desplazamiento.

Así Guayana fue un lugar que llegaba a mi imaginación viajando entre el agua y las noches bajísimas que allá se funden para enseñar que eres de la tierra. Y cómo serlo, sería el reto. La expectativa se presentaba como una superación del vértigo del paso en el agua. Mis padres me llevaron a Guayana desde los palafitos de Curiapo donde mi madre pensaba que nacería en medio del Orinoco, en esa parte donde se vierte en el Atlántico.

En Upata, durante muchos años no podía respirar, fui una niña insomne. No se dormía por falta de aire. Algo anfibio desajustado en la psicología. La costa necesaria sería el oxígeno y había que adecuar el cuerpo a todos los elementos condensados del lugar.

Pero esto no responde a lo que se decanta en el territorio de la poesía. Un archipiélago creado, no sé, un caleidoscopio que gira sin parar. Un solo poema río fragmentado, las más de las veces. Los ríos que he buscado hablan con toda la poesía circulando en el fondo de los muertos. Cada muerto con su poeta custodio juntan la humanidad de antes con la que sigue. Un lector, un escritor, se encuentran en la corriente del oído cuando los oidores pescan, limpian, reconstruyen con trozos efímeros.

Guayana es un vocablo-mosaico, que continuará el discurso de sus ficciones y cuando desaparezca con las formas del presente al que accedemos con mayor o menor o ninguna visión, ocupará otros cuerpos sonoros insertados a aquellas noches sin contorno de la infancia, y a esa luz sin sombra que me has traído de nuevo con tu pregunta, y que agradezco, Juan.

El delta del Orinoco es, al decir de Cristóbal Colón, el mismísimo Paraíso, de esas orillas surge el primer nombre de este espacio geográfico, Tierra de Gracia. En sus brazos de agua dulcísima se sostiene la creación de un mundo mágico y de infinita belleza. El camino que sigue tu obra, pasando por la telúrica Guayana, ¿cuánto impregna, penetra tu poesía?

Juan, tengo la impresión que cada uno de mis libros recoge voces de ausencia, de paraíso sin nostalgias recreadoras de una tierra prometida. Una diseminación tal vez de palabras encontradas para la vida que se tiene. No hay geografía para una nostalgia, sino un avistamiento de lugares, de palabras donde asentarse. Las palabras vienen y van, atlánticas, marítimas, de cuerpo terrestre o de aire. De la casa de todos, imaginada y perdida entre todos.

Parte de tu poesía presenta un estilo con palabras fragmentadas y una temática amorosa y de añoranzas. ¿Acaso un lenguaje que has ido adecuando a tu poética?

Es cierto que en lo que escribo hay juegos de narradores o de voces, que incluso se atropellan por momentos cuando los ‘yoes’ intentan tomar la palabra a la vez. No hay contradicción porque mi escritura ha ido decantándose desde la hibridez genérica. Pero no hay juegos literarios, no me propongo nada.

Dar con la palabra que se necesite, buscar claridad, en ello ha estado implicado mi propio deseo de salida de mis confusiones mentales. Hay añoranza de mentir lo menos posible, de jugarle un truco a la costumbre y a la propia alienación, añoranza de diálogo y empatía. De dejar pasar el habla y los silencios de la vida a través de palabras y que sigan circulando.

¿Coincides con quienes afirman que la única y verdadera patria de un escritor es el lenguaje, su lengua y su habla?

Soy parte de un sufrimiento civil llevado entre todos los que tuvimos ancestros en lugares perdidos. Pero puedo ya hablar de ese lugar común de escritor que se funda en un espacio verbal. Sería decir que ser escritor es una identidad también repartida, anónima casi siempre, que también se es parte de los que se hacen de palabras y a través de ellas cuidan de que lo común se quede más tiempo, un poco más, entre todos.

¿Cómo haces para conciliar tu poesía con la narrativa, y con el ensayo? ¿Son un solo lenguaje que en momentos se desdobla?

Cada texto me viene con su forma. Se deja oír. A veces se siente que cada texto tiene su propio yo escritor, cuando logra ser más audible o resonador.

![[Img #53468]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1859_71fbiuip6fl.jpg)

Me interesa conocer tu opinión sobre los escritores de tu generación asentados en la Guayana venezolana. ¿O te consideras una escritora aislada de grupos literarios?

No tuve la oportunidad de convivir mucho tiempo con los artistas del lugar porque me marché a otros países. No pude fundar y destruir con amigos y enemigos. Afortunadamente en mi adolescencia de Upata conocí a intelectuales en cierne que compartieron e impulsaron mi necesidad creativa, como lo fueron mi primo Álvaro Daly y Leoner Ramos; Abraham Abraham, poeta y pintor, primo del poeta Abraham Salloum Bitar; el cronista Ángel Romero y la poeta Teresa Coraspe, que sin conocerla publicó mis primeros textos y dibujos en Ciudad Bolívar, por instancias de Mimina Rodríguez de Lezama cuando quiso promover a los jóvenes artistas del pueblo.

Siempre tuve la referencia de reconocidos oriundos de la zona, como Jean Aristeguieta, Luz Machado, Lucila Palacios, Elena Vera, Silda Cordoliani, Guillermo Sucre, Velia Bosch, o Jesús Sanoja Hernández.

A mi regreso de Francia a finales de los ochenta me animo a participar en un concurso literario de Guayana que ganamos, Francisco Arévalo y yo (no recuerdo si otro escritor también, disculpen mi mala memoria), lo que propició mi primer encuentro con Arévalo cuya personalidad y poesía impactaban. Años después me hizo llegar su primera novela donde la ciudad se abría paso a través de un personaje alucinado y alerta. Toda la Guayana que conocí estaba allí.

No vivía en la zona, pero sabía de los escritores Teresa Coraspe, Pedro Suárez, Roger Vilaín y Carlos Villaverde (a quienes recordaba de niños) de Américo Fernández, de Riolama Fernández y hermanos, todos escritores, de Diana Gámez y de tantos otros artistas e intelectuales que no menciono porque apenas los vi de paso, como a Milagros Mata Gil, muy ligada a Ciudad Bolívar entonces.

El proyecto editorial Predios de Upata, fue un acontecimiento extraordinario para la historia de las letras venezolanas. Pedro Suárez me invitó a publicar. Si bien yo iba ganando premios literarios de prestigio en aquellos años no lograba ser editada por mi falta de conexiones y nula capacidad de autogestión.

Una noche de principios de los noventa me abordó en Cumaná, donde yo vivía y enseñaba en el Departamento de Filosofía y Letras, una joven escritora que se especializaba en biología marina. Me trajo de vuelta a Guayana con su propia escritura. Esa noche citó unos versos enigmáticos que aludían al pensar poéticamente. Riolama Fernández tenía la conciencia de que había que cuidar el pensar, distanciarse de los atropellos verbales. Todo arrinconaba, el mar que habla alto, el río estruendoso, los ribereños alterados. Un amigo le había explicado en su ciudad natal el pensar poético, así: “Este enano gato solo es el acto de los que se ausentan del amor por el amor mismo”. Se trataba del escritor Abraham Salloum Bitar.

Aquellos escritores del estado Bolívar estaban haciendo entonces algo extraordinario: creaban un pensamiento poético vital capaz de sacudirnos de ciertas estampas literarias que ya no funcionaban, abrían a pulso una brecha, recogiendo procedimientos de habla de una sociedad llena de alcabalas psicosociales. Iban surgiendo escrituras que imponían nuevas miradas cáusticas, paródicas, retratos de la escena viva, reanimando a los maestros universales que cada uno asumía por su cuenta.

Los ríos acercaban todo, pero a la vez arrinconaban y la respuesta era esa apropiación de todos los registros, enamorarse de las visiones e imaginaciones del lugar para descomponerlas velozmente, antes de que se volvieran autoengaños, falsificaciones literarias recapturadas por las políticas culturales del Estado, que tendía a expropiar las ganancias regionales para invertirlas en la educación de la capital y confinaba la zona al folclore.

Las pasiones solitarias de los hombres que hacían la ciudad que les tocaba vivir imaginándola, desdoblados en la escritura, en un idéntico impulso de amor y odio no siempre estridente porque no había lugar para un escritor y menos aún para una escritora.

Conocí más tarde a autoras más jóvenes, pero siempre a través de sus libros, como Carmen Rodríguez, Mercis Martínez, María Elena Ferrer. Al igual que los mayores referenciales, enamorados ‘a muerte’ de la ciudad que llevaban dentro trasladándola, rehaciéndola, destruyéndola o recomponiéndola en la propia existencia, con toda la acrimonia y la dulzura que a veces destila el aprendizaje del amor violentado de la región siempre en crisis.

¿Qué queda de tu paso por la ciudad Primogénita de América, la Cumaná de Ramos Sucre y Cruz Salmerón Acosta? Cuéntanos de ese extraordinario proyecto literario que ha sido el Grupo de Literatura Caribeña, sus inicios, participantes y aportes.

Comencé en la Universidad de Oriente de Cumaná en 1990, enseñando Comprensión y Expresión Lingüística y Literatura Latinoamericana del siglo XX. Mi intención era permanecer un año, pero la persona que fui a sustituir cambió de idea. Para cuando me marché, en 1999, mi grupo de estudios del Caribe había logrado la formalización como Grupo de Estudios de Literaturas y Culturas Caribeñas.

A mi ingreso tuve una muy buena acogida del jefe de Departamento, Santiago Pedroarena que superó todas mis expectativas. Expresó el interés de que yo siguiera desarrollándome como escritora: “Se necesitaban escritores en el Departamento”, fueron sus palabras en nuestra primera reunión formal. Sentí que me había ganado la lotería. Nunca olvidaré la generosidad manifiesta, tanto de él como de los demás colegas.

Coincidió mi llegada con la obtención del premio de Narrativa de la Bienal Ramos Sucre. Un artista de la ciudad, de origen italiano, me ofreció pagar la publicación del libro, pero no hubo necesidad pues Fundarte se hizo cargo, perdiendo así la oportunidad de tener una buena edición local que pudiera generar lectores y vínculos en Cumaná, pero yo desconocía todo sobre las políticas editoriales del país que no ponían a circular los libros de autores ajenos a los círculos reconocidos.

Le comuniqué una corazonada a la profesora Pura Emeterio Rondón, de que estábamos en el mejor lugar donde implementar estudios regionales interuniversitarios e interinstitucionales, sobre las expresiones locales artísticas y científicas. Por qué no podríamos tener con el tiempo un centro importante de estudios que vinculara a la región con todo el Caribe hispánico y anglosajón, donde se dieran cita especialistas e investigadores multidisciplinarios del mundo entero. Junto con ella iniciamos la creación de un grupo de investigación y estudios de literatura y cultura de la región del Caribe. Para motivar organizamos el IV Coloquio de Literatura Caribeña, en 1992.

Emeterio y yo nos repartimos las gestiones institucionales al comienzo a la vez que procurábamos la asesoría de compañeros de otros departamentos con conocimientos antropológicos y sociológicos. Comencé a hacer visitas de campo, espontáneas, mal documentadas, mal conducidas, pero que me sirvieron, sin embargo, para confirmar la necesidad de lo que queríamos estudiar y que me dieron una cara de la vida de la costa de Sucre que me ganó completamente hasta hoy.

Un grupo de colegas aunaron su esfuerzo contando con el apoyo de otros colegas que llegaron desde otros departamentos. Gratísimos momentos de mucha ilusión por investigar, leer, conocer y compartir un campo de estudios que cada uno abordaba con sus propias herramientas, casi siempre frenados por el escaso tiempo y la hostilidad burocrática. Nosotros queríamos un centro de estudios y cooperación de inclusión e independencia partidista. Con el tiempo lograron el Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente que quedó aislado y sin recursos en medio de una trinchera de guerra ideológica que propició el desmantelamiento incluso físico de la UDO de Cumaná.

![[Img #53469]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7480_unnamed.jpg)

¿Podríamos afirmar que parte de tu formación como intelectual, como académica, ha sido por tus años como docente-investigadora en la Universidad de Oriente?

Mis maestros de París me dieron una biblioteca. El Departamento de Filosofía y Letras, de la Universidad de Oriente, propició mi vida adulta y productiva haciendo lo que más me ha apasionado: enseñar a leer y escribir, y leer y escribir yo. Por otro lado, me ubicó como ciudadana de un país que no conocía bien porque la institución fue para mí un reflejo del país paralelo construido en el interior.

Venezuela hay muchas dentro del mismo territorio, como ya es una obviedad. Pese a que la ambigüedad permanente acerca del rol del Departamento de Letras de ‘universidad del interior’ atacaba la vitalidad, nunca faltó el consenso y la solidaridad que alimentara el desarrollo de la excelencia.

En lo personal gané tiempo, salud y refugio en mi estadía por esos espacios que consideré mi casa, hostil y maravillosa a la vez. Mi tiempo fue el del gozo del verbo suelto y creativo de la gente, las instalaciones que por alguna parte asomaba siempre lo abierto y compensaban el no poder respirar bien (mis problemas crónicos de salud) y las fallas de infraestructura que complicaban la vida cotidiana y el buen desarrollo de una clase. Hasta que la hostilidad me quemó. No pude ser la profesora abnegada y sacrificada que se esperaba de mí. Me tocó irme.

Mi experiencia de la universidad/país me serviría para entender como el autoritarismo, la práctica caudillista, el sindicalismo mafioso, la falta de conciencia feminista, el doble discurso populista que esconde un enorme desprecio de la persona nos conmina a volvernos contra nosotros mismos.

¿Qué recuerda la profesora Dinapiera Di Donato de su pasó por las aulas universitarias?

No olvido mi candor del comienzo saltando entre lirios anaranjados por las ventanas para intentar abrir un salón desde dentro; mi primera conversación sobre mitología en el comedor de los estudiantes compartiendo un pescado frito que me encantaba pero que me daba asma; la sorpresa de un anillo de granate que todavía llevo en el dedo, obsequio de una estudiante al finalizar su carrera. Los primeros deslumbramientos ante ensayos y textos literarios de estudiantes y colegas o ante las garzas rojas. La hospitalidad de la mata de uvero en la playa de San Luis bajo la cual me iba con mi máquina portátil, a escribir; la noche en algunos patios estrellados nunca más vistos; la lectura de textos en casas antiguas y en bares; los árboles sagrados de los escritores Fortunato Malan y José Malavé; las voces de las cantantes del departamento, la risa de la profesora Emeterio, la bondad de Pedroarena y del poeta Gasca, la agudeza diabólica del brillante Silvio Orta, la belleza irreal de la luz de algunas personas cruzadas en la escalera cada día para llegar a las oficinas.

¿Alguna otra historia?

La anécdota inolvidable de las jornadas de sexualidad que comenzaron con la proyección de una película emblemática que por error fue sustituida por una película pornográfica desconcertante, en el auditorio repleto, y la cara de los panelistas que no se atrevieron a suspenderla fingiendo seriedad porque en realidad no conocían la película.

El traje de coctel vaporoso y sexi de la especialista montada en tacones plateados a las 8 de la mañana caminando de forma provocativa para su oficina.

Las plantas extrañas que luego supe que estaban ahí por la dedicación de profesores enamorados de la universidad. La presentación de un ballet en el que algunos estudiantes empezaron a silbarle y a gritarle ‘pargos, parguetes’ y otras lisuras a los bailarines y el que nadie los frenara o corrigiera, como si no estuviéramos en ‘la universidad’; las conversaciones complejas que casi no entendía de la profesora que sabía todo acerca de teorías literarias y que me obligaban a estudiar más; los propósitos místicos de otros; el zoológico de una profesora de sociología en su propia casa; la espera de que personas sin techo terminaran de lavar la ropa y se asearan para poder usar el baño del pasillo de los profesores; las leyendas de los estudiantes que ‘perdieron la cabeza’ y formaban parte del folclore universitario; las risas de mis compañeros que me sorprendieron enfrascada en una larga conversación con una de las dementes cuando yo no sabía quién era quién (la misma que logró colarse en un avión con una comitiva de profesores que iban a un congreso y que era la única que llevaba en un maletín ejecutivo que nunca abandonaba una ponencia de cien páginas); el estudiante de cursos básicos que al graduarse te tuteaba diciéndote, “al fin te puedo llamar colega, al menos que tengas un máster, que no creo pues no tienes carro. Adiós, licenciada”.

![[Img #53473]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8397_image-3.jpg)

El reconocimiento y difusión a tu obra poética se ha fortalecido en los años de tu permanencia en Nueva York. ¿Qué crees que lo ha potenciado?

A mi llegada a Nueva York empecé a recibir invitaciones de distintas instituciones, para leer mis textos. Empecé a frecuentar un mundo neoyorquino en español, uno de los tantos que circulan por todos los condados. He ganado reconocimientos a mi escritura, pero hay que saber ‘gestionarlos’ y soy muy lenta para estas velocidades fascinantes de sujetos híperneuróticos que adaptan sus narcisismos como pueden. En realidad, vender o procurar la difusión de mis textos me resulta inmanejable pues no he sabido reconocer oportunidades, integrarme a grupos, movimientos, tendencias, en una palabra, reforzarme en lo que lógicamente se desprendería de una sana ambición literaria o adecuada autoestima, no sé realmente, de una mínima inteligencia de la realidad.

La concentración que lleva el funcionar existencialmente es agotadora y entonces la poesía empuja fuera de la esfera del yo que muerde y patalea, hacia la vida creativa, amorosa, que se mueve de otras formas en y con el otro. No importa si al final lo que salga sea una escritura de sala de emergencia a sala de recuperación, por decirlo de alguna manera, que me produce siempre una gran inseguridad acerca del comunicar personal. Era lo que yo imaginaba, al lado de la creencia de que mi trabajo aislado se hacía atada con una cuerda invisible a la tarea de todos los que hacen su trabajo en solitario.

En Venezuela o aquí siempre aparecía la confirmación de esa confianza en forma de un lector que se acercaba a decirte que sintonizaba. Lo que más he deseado desde niña, poder leer y escribir, poder pensar, contaminar mi entusiasmo por ello, al ritmo de otra sensación de tiempo que no fuera la de la tarea del rendimiento, cuando lo logro, vuelvo a sentirme parte del mundo de todos, donde hay lugar para quererse, leer, escribir y pensar.

Nueva York se consideraba en el tiempo de tu llegada la capital del mundo y se mantuvo así por muchos años. ¿Has podido cabalgar esas olas que significan vivir en ‘la cima del mundo cultural’, con tu poesía, tu narrativa y tu actividad académica?

En veinte años he visto tantos cambios de espacios, unas formas de estar, superponiéndose o incorporándose al lado de otras, (la Nueva York que cada uno trae imaginada y que se reinventa progresivamente) pero la lengua persiste. Ya es tradicional la circulación de escritores que vienen y van para vivir un poco su español en Nueva York. Es un flujo incesante donde cada uno da y toma lo que necesita, si sabe lo que busca y a lo que viene. Nueva York lo primero que me enseñó es que es de nadie y de todos y que era una ciudad que daba a la medida de los deseos. Fluyo y refluyo a voluntad de mejorar la vida, todos cabíamos y cabemos aquí. Era una sensación de vida comunitaria donde todos van a lo suyo, pero muy pegados a los otros, que resultaba muy reconfortante para nosotras, mi pareja y yo, que veníamos huyendo.

Los pensadores hablan de nuestras vidas hiperactivas donde nos damos gustosos a la tarea de despellejarnos. Cuando llegamos acá, necesitábamos tiempo personal, recogimiento, ganarnos la vida sin quemarnos tanto como nos había sucedido en el país. Veníamos saturadas de cierta asfixia psicosocial. Nosotras no vinimos a demostrarnos nada ni a conquistar nada, vivir en la cima del mundo era algo para otros. Éramos dos mujeres muy marcadas por la homofobia, agotadas de nuestra propia incapacidad para saber vivir en Venezuela en zonas protegidas como lo lograban otras parejas homosexuales. Tal vez era lo único que sabíamos, que podíamos intentar la vida a secas como cualquier migrante en un país donde tener derechos básicos no era cuestión de vida o muerte o de privilegios de clase y que cuando se vulneran podías exigir reparación.

En mi lentitud personal, en mi tendencia natural a la dispersión, me ha tomado mucho tiempo cuidar la mirada y el oído escritor abriéndome mucho más, aceptando sin drama la propia ignorancia y la condición psicológica de no poder llevar de forma racional la carga y el amor del país de origen. Mi compañera y yo hacíamos un enorme esfuerzo en ese sentido. No es que Nueva York diluya tus proyectos, es que te obliga a afinar tus deseos, pero acaso eso era parte de haber llegado aquí ya mayores y sin ganas ni ideas de incorporar nuestras profesiones al imperio financiero global. En Venezuela no nos había interesado hacer carreras de nada. Ni aquí.

Tampoco iba a ser fácil asimilar un sistema del que no teníamos idea y aprender las reglas del juego de cada subcultura local. En los espacios en español donde empezamos a circular por la necesidad de subsistencia (no teníamos capital para invertir, no hablábamos inglés, traíamos una educación académica avanzada y sabíamos enseñar) descubrimos las culturas caribeñas locales de las que teníamos únicamente referencias librescas.

Un obstáculo, no menor, era sobrevivir ideológicamente al entusiasmo y al odio por la causa ‘bolivariana’ vivido aquí como en primera persona por gente que solamente conocía una Venezuela imaginaria. Hacíamos como todos los recién llegados que no podían acogerse a planes en marcha sobre sus causas: guardamos en nuestra pequeña familia de dos el ‘conflicto venezolano colectivo y personal’, y procuramos transmitir lo mucho que nos dio la vida y crianza en nuestras propias culturas del siglo pasado.

![[Img #53474]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8781_image-4.jpg)

La honestidad de no mentir(te) es parte esencial en tu obra literaria. ¿También lo puedes afirmar como ciudadana y como académica? ¿Es tu obra literaria la afirmación de una verdad? ¿Cuál verdad?

Una desea que las palabras nos mantengan despiertos y que no se transformen en nuevos pretextos para enmascarar desvíos de lo que más nos convoca. Pero, a veces o casi nunca puedo estar a la altura de los mejores propósitos.

¿Cómo saber si llegamos al nervio de las palabras o cuando simplemente la crispamos o calmamos o vaciamos? En los procesos de escritura vamos dejando formas al descubierto, pero la lengua que nos expresa es una comunidad de escrituraque al final va modelándose entre las convenciones político-literarias de esa comunidad histórica. Entonces somos tocados por la inmediatez, nos creemos conmovidos por lo que se supone debe conmovernos, nos aseguramos de creer que nos gusta algo potente. La orquesta del presente mientras morimos nos hipnotiza con su enorme truco de sonoridad convocante.

Una vez me acerqué a un conferencista argentino de propuestas muy experimentales y carácter humilde quien después de escuchar con paciencia mi tartamudeo de lo que yo definía como una naturaleza transcriptora, de capturadora de ecos que debía pasar a una lengua extranjera que era la escritura, me dijo que él había querido hablar de eso en sus novelas, que por favor buscara Los misticistas (recuerdo vagamente).

Escribir era practicar una lengua extranjera para dar noticias del último presente, la última ilusión, la última destrucción.

Aquel hombre generoso me sacó de pronto de la socialización de la literatura en la que crecí y que consistía en dar buenos auspicios para que entraras en la fila de los emergentes y a la vez devorarte las ganas con la malignidad suficiente para que la dejaras. Lo normal de la vida a secas.

A él le hablé de aquella verdad que yo quería, la verdad poética, que no era otra que cruces entre procedimientos materiales de las bibliotecas recibidas e intuiciones que la despejaban.

Mi otra verdad era más básica: quería que una mujer me quisiera con alegrías, que rompiera el destino estigmático de la doble vida muy mal llevada, quería una existencia ciudadana con derechos humanos elementales. Todo esto pasaba entre encantarse y desmitificar, en un continuo porque el autoengaño o la mentira podía sostener a veces los mejores propósitos. Qué podía saber de honestidad o desconsuelo y esperanzas del siglo pasado. La convivencia institucional con sus reglas y transgresiones. La vida del país fundamentada en la voluntad tribal que creaba el gran país y que también lo consumía; qué podía saber yo de eso sino procurar captar los ecos, actualizar memorias a cargo de ‘yoes’ escritores, descuidar las más de las veces mi vida a secas y otras salvándola.