Cavafis según Luis Alberto de Cuenca

Constantino Cavafis, Ítaca y otros poemas. Traducción y prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Madrid, reino de Cordelia, 2020, 69 pp.

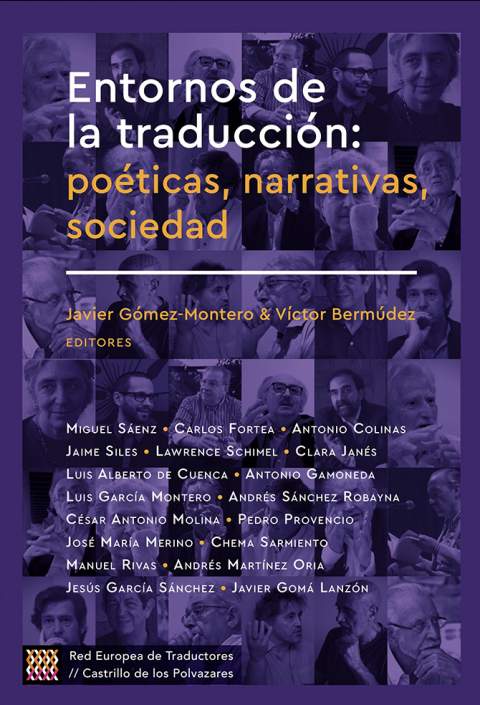

![[Img #53875]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2021/9466_portada-libro-lac.jpg)

Constantino Cavafis (1863-1933) es el poeta griego moderno más universal. Nacido en Alejandría, su obra enlaza, sin duda, con aquella tradición poética que floreció en su ciudad natal en torno a su célebre biblioteca durante la época helenística. A la influencia del epigrama alejandrino y, en general, de toda la Antología Palatina, hay que sumar la del parnasianismo y del simbolismo, que quizás explique su gusto por el poema histórico, en el que recrea brillantemente el mundo griego —el helenístico más que el clásico (algo nada sorprendente teniendo en cuenta su cuna)—, romano y bizantino, con frecuencia —y en consonancia con su admiración por Browning— a través del llamado monólogo dramático. Sin embargo, su poesía no se circunscribe solo a la evocación histórica, pues en ella se refleja también el mundo contemporáneo. En uno y otro caso, casi siempre gira en torno a unos temas fundamentales: el erotismo, la belleza, la conciencia melancólica del paso del tiempo, la reflexión sobre la propia poesía, etc. La brevedad de su obra —el corpus canónico se reduce únicamente a 154 poemas, publicados de forma esporádica en hojas sueltas o en revistas, sin formar nunca un volumen— se explica por su alto grado de exigencia, que le lleva a someter sus versos a una rigurosa labor de depuración. En esto también se muestra como un auténtico poeta alejandrino.

Aunque su obra contó con el reconocimiento de autores como Cernuda —que consideraba ‘El dios abandona a Antonio’ como una de las cumbres de la poesía del siglo XX y que incorporaría en sus versos varios ecos cavafianos (bien conocido es el caso de ‘El peregrino’ que recoge resonancias de ‘Ítaca’—, Vicente Aleixandre o Gil de Biedma, su influencia en la poesía española resultaría especialmente significativa, sin embargo, hacia finales de los setenta y comienzos de la siguiente década, cuando se puso de moda hasta el punto de que se llegó a hablar incluso de la existencia de una corriente ‘cavafiana’. Este interés, dilatado en el tiempo, por el poeta de Alejandría se refleja en las numerosas versiones —totales o parciales, aunque no todas directamente del griego original— de su obra al español, entre ellas las de José Ángel Valente, José María Álvarez, Ramón Irigoyen o Pedro Bádenas de la Peña, por citar solo algunas de las más conocidas.

El interés de Luis Alberto por Cavafis es temprano. Así, aunque no adquiere la importancia de Pound —modelo fundamental de su poesía juvenil—, ya en 1972, en su segundo libro, Elsinore, encontramos algún poema de factura explícitamente cavafiana —‘Reflexiones de Helvio Macer ante el cadáver crucificado de su esclava Aglaia (71 a. de C.)’—. Y en ese mismo año aparece uno de sus primeros trabajos filológicos, en que analiza la inspiración homérica de una de las más conocidas composiciones del poeta de Alejandría, ‘Los caballos de Aquiles’. Esa admiración nunca decaerá. De hecho, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, en 2011, dedica un capítulo a Cavafis, en el que se incluía una traducción de ‘Esperando a los bárbaros’. Aquella traducción, acompañada de las ilustraciones de Miguel Ángel Martín, vería la luz en 2016 en la editorial Reino de Cordelia.

Ahora, este texto junto a otros diecinueve más, traducidos por el autor durante el periodo de confinamiento por la pandemia, como él mismo explica en el prólogo (pp. 9-10), aparece de nuevo en el mismo sello editorial con el título de Ítaca y otros poemas. Se trata, además de los cuatro que ya hemos tenido ocasión de citar, de ‘Velas’, ‘Termópilas’, ‘Voces’, ‘Los pasos’, ‘La ciudad’, ‘Las idus de marzo’, ‘Teódoto’, ‘La batalla de Magnesia’, ‘Manuel Comneno’, ‘Mar matinal’, ‘Cuando surjan’, ‘Desde las nueve’, ‘Cesarión’, ‘Emiliano Monaes, alejandrino, 628-655 d.C.’, ‘Melancolía de Jasón, hijo de Cleandro, poeta de Comagene (595 d.C.)’ y ‘Sacerdote de Sérapis’. El orden obedece a un estricto criterio cronológico, el de la fecha en la que el poeta estableció su redacción definitiva. Los textos van acompañados, con el esmero y la pulcritud habituales en ‘Reino de Cordelia’, de las pertinentes ilustraciones, desde dibujos de John Flaxman hasta cuadros de David, Alma Tadema, Turner, Durero…

El propio Luis Alberto de Cuenca califica sus versiones de “libérrimas y, a la vez, fidelísimas” (p. 11), y guiadas por “el desenfado y la libertad” con “voluntad de transmitir sin ningún tipo de oscuridades retóricas el mensaje de Cavafis” (pp. 12-13).

No cabe duda de que ha desplegado, en efecto, todas sus reconocidas cualidades de traductor para lograr unas versiones rítmicas —en eneasílabos, endecasílabos y alejandrinos blancos— en pulcro y claro castellano. Bien pueden aplicarse a estas versiones, en definitiva, aquellas palabras de fray Luis en las que cifraba el arte de la traducción, que consistía ni más ni menos en “traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencias y con guardar cuanto es posible las figuras del original y su donaire, y hacer que hablen en castellano y no como extranjeras y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales”.

Constantino Cavafis, Ítaca y otros poemas. Traducción y prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Madrid, reino de Cordelia, 2020, 69 pp.

![[Img #53875]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2021/9466_portada-libro-lac.jpg)

Constantino Cavafis (1863-1933) es el poeta griego moderno más universal. Nacido en Alejandría, su obra enlaza, sin duda, con aquella tradición poética que floreció en su ciudad natal en torno a su célebre biblioteca durante la época helenística. A la influencia del epigrama alejandrino y, en general, de toda la Antología Palatina, hay que sumar la del parnasianismo y del simbolismo, que quizás explique su gusto por el poema histórico, en el que recrea brillantemente el mundo griego —el helenístico más que el clásico (algo nada sorprendente teniendo en cuenta su cuna)—, romano y bizantino, con frecuencia —y en consonancia con su admiración por Browning— a través del llamado monólogo dramático. Sin embargo, su poesía no se circunscribe solo a la evocación histórica, pues en ella se refleja también el mundo contemporáneo. En uno y otro caso, casi siempre gira en torno a unos temas fundamentales: el erotismo, la belleza, la conciencia melancólica del paso del tiempo, la reflexión sobre la propia poesía, etc. La brevedad de su obra —el corpus canónico se reduce únicamente a 154 poemas, publicados de forma esporádica en hojas sueltas o en revistas, sin formar nunca un volumen— se explica por su alto grado de exigencia, que le lleva a someter sus versos a una rigurosa labor de depuración. En esto también se muestra como un auténtico poeta alejandrino.

Aunque su obra contó con el reconocimiento de autores como Cernuda —que consideraba ‘El dios abandona a Antonio’ como una de las cumbres de la poesía del siglo XX y que incorporaría en sus versos varios ecos cavafianos (bien conocido es el caso de ‘El peregrino’ que recoge resonancias de ‘Ítaca’—, Vicente Aleixandre o Gil de Biedma, su influencia en la poesía española resultaría especialmente significativa, sin embargo, hacia finales de los setenta y comienzos de la siguiente década, cuando se puso de moda hasta el punto de que se llegó a hablar incluso de la existencia de una corriente ‘cavafiana’. Este interés, dilatado en el tiempo, por el poeta de Alejandría se refleja en las numerosas versiones —totales o parciales, aunque no todas directamente del griego original— de su obra al español, entre ellas las de José Ángel Valente, José María Álvarez, Ramón Irigoyen o Pedro Bádenas de la Peña, por citar solo algunas de las más conocidas.

El interés de Luis Alberto por Cavafis es temprano. Así, aunque no adquiere la importancia de Pound —modelo fundamental de su poesía juvenil—, ya en 1972, en su segundo libro, Elsinore, encontramos algún poema de factura explícitamente cavafiana —‘Reflexiones de Helvio Macer ante el cadáver crucificado de su esclava Aglaia (71 a. de C.)’—. Y en ese mismo año aparece uno de sus primeros trabajos filológicos, en que analiza la inspiración homérica de una de las más conocidas composiciones del poeta de Alejandría, ‘Los caballos de Aquiles’. Esa admiración nunca decaerá. De hecho, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, en 2011, dedica un capítulo a Cavafis, en el que se incluía una traducción de ‘Esperando a los bárbaros’. Aquella traducción, acompañada de las ilustraciones de Miguel Ángel Martín, vería la luz en 2016 en la editorial Reino de Cordelia.

Ahora, este texto junto a otros diecinueve más, traducidos por el autor durante el periodo de confinamiento por la pandemia, como él mismo explica en el prólogo (pp. 9-10), aparece de nuevo en el mismo sello editorial con el título de Ítaca y otros poemas. Se trata, además de los cuatro que ya hemos tenido ocasión de citar, de ‘Velas’, ‘Termópilas’, ‘Voces’, ‘Los pasos’, ‘La ciudad’, ‘Las idus de marzo’, ‘Teódoto’, ‘La batalla de Magnesia’, ‘Manuel Comneno’, ‘Mar matinal’, ‘Cuando surjan’, ‘Desde las nueve’, ‘Cesarión’, ‘Emiliano Monaes, alejandrino, 628-655 d.C.’, ‘Melancolía de Jasón, hijo de Cleandro, poeta de Comagene (595 d.C.)’ y ‘Sacerdote de Sérapis’. El orden obedece a un estricto criterio cronológico, el de la fecha en la que el poeta estableció su redacción definitiva. Los textos van acompañados, con el esmero y la pulcritud habituales en ‘Reino de Cordelia’, de las pertinentes ilustraciones, desde dibujos de John Flaxman hasta cuadros de David, Alma Tadema, Turner, Durero…

El propio Luis Alberto de Cuenca califica sus versiones de “libérrimas y, a la vez, fidelísimas” (p. 11), y guiadas por “el desenfado y la libertad” con “voluntad de transmitir sin ningún tipo de oscuridades retóricas el mensaje de Cavafis” (pp. 12-13).

No cabe duda de que ha desplegado, en efecto, todas sus reconocidas cualidades de traductor para lograr unas versiones rítmicas —en eneasílabos, endecasílabos y alejandrinos blancos— en pulcro y claro castellano. Bien pueden aplicarse a estas versiones, en definitiva, aquellas palabras de fray Luis en las que cifraba el arte de la traducción, que consistía ni más ni menos en “traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencias y con guardar cuanto es posible las figuras del original y su donaire, y hacer que hablen en castellano y no como extranjeras y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales”.