Ecoliteratura, ante la desaparición del manuscrito de la tierra

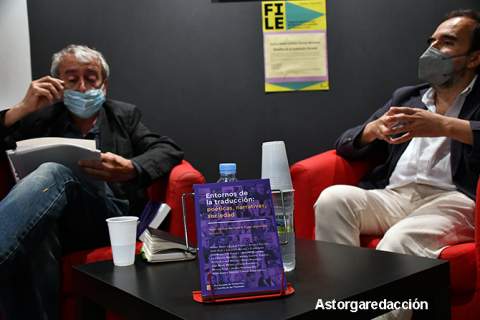

Los escritores Manuel Rivas y Emilio Gancedo conversaron con Javier Gómez-Montero, profesor de la Universidad de Kiel, en una doble cita este domingo dentro del programa del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León (FILE) . Por la mañana, a las 12 horas en el Teatro Gullón de Astorga, y posteriormente a las 14 horas en Centro Internacional Ecoformativo de San Martín del Agostedo.

![[Img #54738]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/8674_dsc_0007.jpg)

Javier Gómez Montero presentaba a los autores por sus obras "que son expresión de su compromiso ecocultural y literario. Dos autores a los que le va la vida en el medio ambiente, la preservación de los ecosistemas, etcétera”.

Los presentó a través de dos obras, desde la revista ‘Luces’, editada en gallego por Manuel Rivas y Manuel Pereiro: “Se trata de una revista cultural y social, muestra del mejor periodismo que se hace en España y cuyo último número se dedicó a los parques eólicos, ‘Vento ferido’, lleva por título.”

Luego se hizo eco del libro ‘Palabras mayores, un viaje por la memoria rural’ de Emilio Gancedo. Leyó los versos inaugurales de León Felipe que se citan al comienzo de ese libro: "Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros." “Un libro para salvar la memoria pero también para pensar el futuro de las zonas heridas de nuestros territorios”, añadió.

![[Img #54739]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/7727_dsc_0060.jpg)

Distinguió Javier Montero entre naturaleza, paisaje, la forma exterior tal como la perciben los ojos humanos, y el medio ambiente como el entorno vital del hombre en comunidad biótica con todos los seres vivos. “Este es el objetivo de la ecocrítica que desarrolla métodos de reflexión sobre el medio ambiente y formas culturales de su gestión”. “Estas tres categorías que convergen en la de ecosistema, y los escritores y escrituras que son conscientes de ello intentan aportar respuestas a los problemas de hoy en día. Se trata de intelectuales, ciudadanos y activistas”. Aclaraba Montero.

Dio paso a Manuel Rivas que comenzó leyendo un poema que dialoga con la Tierra: 'A negra Terra'. Trató de vincular la ecoliteratura con sus antecedentes en el mundo anglosajón y con conexión en el trascendentalismo del siglo XIX, citó a Emerson y Thoureau, a los que denominó escritores y activistas. "Ahora que la naturaleza ya no puede ser vista de forma contemplativa resurgen estos antecedentes de una manera muy intensa”.

“Este estallido actual de la ecoliteratura -dijo Rivas- responde a ese grito de la naturaleza ante la sobreexplotación o incluso acción bélica de una maquinaria pesada, en un mundo que suma la codicia y la velocidad que la colapsa. Como dice un libro publicado recientemente en Francia: "otro fin del mundo es posible". Añadía que "el grito de Munch es extensible en la actualidad a la naturaleza entera…”

![[Img #54740]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/6456_dsc_0030.jpg)

Emilio Gancedo comenzó diciendo que no tenía ni idea de lo que era la ecoliteratura pero que seguramente acabaría formándose sobre ello. Se refirió al paisaje y la manera decorativa en la que lo habitamos, al modo de los turistas. Apreció una enorme diferencia en la manera de entenderlo por quienes viven en él. “En el mundo en el que vivimos cabe permanecer como figura decorativa ante el paisaje o formar parte del ecosistema cultural humano. Esta forma activa de pertenencia tiene que tener en cuenta las gentes que lo han ido modelando, gentes que todavía existen y que permanecen ausentes. Aunque la literatura, la ecoliteratura radique en esas voces bajas, las de los niños, las de los oprimidos, esas voces que raramente suenan ante un micrófono”. Seguidamente comentó con citas de su libro la sabiduría de toda esa gente fuera de la agenda oficial: “ese grito de que está pasando. El grito de la gente, el grito de lo pequeño contra los grandes, de la gente que está dentro del paisaje que es el objetivo de ‘Palabras mayores'.”

Añadía en este momento Javier Gómez Montero que Rivas le decía en una conversación informal que "ecoliteratura es todo lo que escribo". Le pidió aclaración sobre esto.

Rivas le respondió que no solo su obra sino que todo lo que detectamos como literatura es ecoliteratura, pues el lenguaje y las lenguas desaparecen en equivalencia a la extinción de los animales, esas ‘vagalumes’ con las que en la mano podríamos atravesar siendo niños la noche sin temores. Hay una causalidad paralela en la desaparición de la biodiversidad y la prostitución de las palabras. “Las palabras poseen esa equivalencia ¿Qué pasa con las palabras? Pues también las palabras de las lenguas fuertes están sometidas a un proceso de contaminación, de sustracción de sentido, de robo, de realidad alternativa, de mentira”. Definió entonces la literatura como el lenguaje, la palabra que no se deja ni pretende dominar. “En la literatura no nos servimos de las palabras, la literatura es la que sirve a las palabras, y es una labor ecológica y toda literatura tiene esa condición, por una parte detectar lo que está pasando aquí, detectar el proceso destructivo del lenguaje (los grandes avances de los pesticidas). Por ello, toda la literatura en la medida en que cuenta el otro lado, es un viento que derrumba el decorado".

![[Img #54741]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/5164_dsc_0043.jpg)

Gancedo habló largo de esa mentira llamada postverdad... De la ‘infodemia’. De la hojarasca, del vendaval de palabrería que sopla por todas partes. Habló también de las palabras veraces que resuenan en las voces de quienes viven insertados en sus paisajes, recuerdos ya de una vida lenta, equilibrada y diversa.

Terminó Rivas diciendo que esa descripción tenía que ver con la desaparición del "manuscrito de la tierra", esa sabiduría ancestral que humanizaba el paisaje y que en la actualidad desaparece por la homogeneización, y cuyo equivalente se encuentra en la literatura. Narró la historia de la Odisea como un proceso de reconstrucción y de defensa de la memoria.

![[Img #54738]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/8674_dsc_0007.jpg)

Javier Gómez Montero presentaba a los autores por sus obras "que son expresión de su compromiso ecocultural y literario. Dos autores a los que le va la vida en el medio ambiente, la preservación de los ecosistemas, etcétera”.

Los presentó a través de dos obras, desde la revista ‘Luces’, editada en gallego por Manuel Rivas y Manuel Pereiro: “Se trata de una revista cultural y social, muestra del mejor periodismo que se hace en España y cuyo último número se dedicó a los parques eólicos, ‘Vento ferido’, lleva por título.”

Luego se hizo eco del libro ‘Palabras mayores, un viaje por la memoria rural’ de Emilio Gancedo. Leyó los versos inaugurales de León Felipe que se citan al comienzo de ese libro: "Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros." “Un libro para salvar la memoria pero también para pensar el futuro de las zonas heridas de nuestros territorios”, añadió.

![[Img #54739]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/7727_dsc_0060.jpg)

Distinguió Javier Montero entre naturaleza, paisaje, la forma exterior tal como la perciben los ojos humanos, y el medio ambiente como el entorno vital del hombre en comunidad biótica con todos los seres vivos. “Este es el objetivo de la ecocrítica que desarrolla métodos de reflexión sobre el medio ambiente y formas culturales de su gestión”. “Estas tres categorías que convergen en la de ecosistema, y los escritores y escrituras que son conscientes de ello intentan aportar respuestas a los problemas de hoy en día. Se trata de intelectuales, ciudadanos y activistas”. Aclaraba Montero.

Dio paso a Manuel Rivas que comenzó leyendo un poema que dialoga con la Tierra: 'A negra Terra'. Trató de vincular la ecoliteratura con sus antecedentes en el mundo anglosajón y con conexión en el trascendentalismo del siglo XIX, citó a Emerson y Thoureau, a los que denominó escritores y activistas. "Ahora que la naturaleza ya no puede ser vista de forma contemplativa resurgen estos antecedentes de una manera muy intensa”.

“Este estallido actual de la ecoliteratura -dijo Rivas- responde a ese grito de la naturaleza ante la sobreexplotación o incluso acción bélica de una maquinaria pesada, en un mundo que suma la codicia y la velocidad que la colapsa. Como dice un libro publicado recientemente en Francia: "otro fin del mundo es posible". Añadía que "el grito de Munch es extensible en la actualidad a la naturaleza entera…”

![[Img #54740]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/6456_dsc_0030.jpg)

Emilio Gancedo comenzó diciendo que no tenía ni idea de lo que era la ecoliteratura pero que seguramente acabaría formándose sobre ello. Se refirió al paisaje y la manera decorativa en la que lo habitamos, al modo de los turistas. Apreció una enorme diferencia en la manera de entenderlo por quienes viven en él. “En el mundo en el que vivimos cabe permanecer como figura decorativa ante el paisaje o formar parte del ecosistema cultural humano. Esta forma activa de pertenencia tiene que tener en cuenta las gentes que lo han ido modelando, gentes que todavía existen y que permanecen ausentes. Aunque la literatura, la ecoliteratura radique en esas voces bajas, las de los niños, las de los oprimidos, esas voces que raramente suenan ante un micrófono”. Seguidamente comentó con citas de su libro la sabiduría de toda esa gente fuera de la agenda oficial: “ese grito de que está pasando. El grito de la gente, el grito de lo pequeño contra los grandes, de la gente que está dentro del paisaje que es el objetivo de ‘Palabras mayores'.”

Añadía en este momento Javier Gómez Montero que Rivas le decía en una conversación informal que "ecoliteratura es todo lo que escribo". Le pidió aclaración sobre esto.

Rivas le respondió que no solo su obra sino que todo lo que detectamos como literatura es ecoliteratura, pues el lenguaje y las lenguas desaparecen en equivalencia a la extinción de los animales, esas ‘vagalumes’ con las que en la mano podríamos atravesar siendo niños la noche sin temores. Hay una causalidad paralela en la desaparición de la biodiversidad y la prostitución de las palabras. “Las palabras poseen esa equivalencia ¿Qué pasa con las palabras? Pues también las palabras de las lenguas fuertes están sometidas a un proceso de contaminación, de sustracción de sentido, de robo, de realidad alternativa, de mentira”. Definió entonces la literatura como el lenguaje, la palabra que no se deja ni pretende dominar. “En la literatura no nos servimos de las palabras, la literatura es la que sirve a las palabras, y es una labor ecológica y toda literatura tiene esa condición, por una parte detectar lo que está pasando aquí, detectar el proceso destructivo del lenguaje (los grandes avances de los pesticidas). Por ello, toda la literatura en la medida en que cuenta el otro lado, es un viento que derrumba el decorado".

![[Img #54741]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/5164_dsc_0043.jpg)

Gancedo habló largo de esa mentira llamada postverdad... De la ‘infodemia’. De la hojarasca, del vendaval de palabrería que sopla por todas partes. Habló también de las palabras veraces que resuenan en las voces de quienes viven insertados en sus paisajes, recuerdos ya de una vida lenta, equilibrada y diversa.

Terminó Rivas diciendo que esa descripción tenía que ver con la desaparición del "manuscrito de la tierra", esa sabiduría ancestral que humanizaba el paisaje y que en la actualidad desaparece por la homogeneización, y cuyo equivalente se encuentra en la literatura. Narró la historia de la Odisea como un proceso de reconstrucción y de defensa de la memoria.