Astrid Salazar: "Con la poesía me hago parte de la realidad"

La terrible, dura y lacerante realidad que se aprecia en parte de las nuevas generaciones de escritores venezolanos, es consecuencia de un entorno que se yergue como verdugo y golpea en las consciencias de nuestros poetas.

Sobre todo, de quienes viven su propio exilio (o insilio) en un territorio llamado Venezuela. Allí no existen coordenadas que ubiquen nada. Todo es una inmensa, catastrófica desolación que siempre es llanto, dolor y desamparo.

En la poesía de Astrid Salazar (Maracay, 1984), la vida está al límite, asistimos a una experiencia de los extremos, en los bordes de una existencia siempre al desamparo. Acaso grotesca por su terrible realidad que siempre duele, despelleja el alma y deja en el lector la pura soledad, la inalcanzable mano que ofrezca alguna certeza.

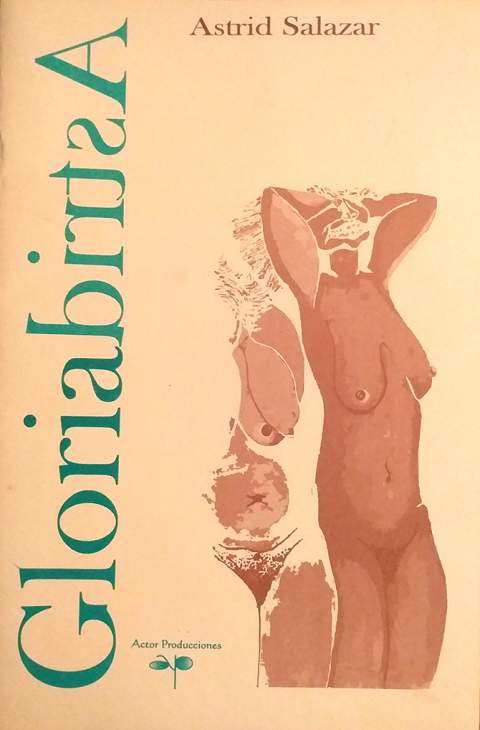

Astrid Salazar es poeta, editora y docente venezolana. Profesora de castellano y literatura y magíster en orientación sexológica. Terapeuta de parejas. Cursó estudios de artes y actuación, mención dramaturgia. Es correctora profesional de estilo. Fundadora y directora encargada de la editorial ‘Dirtsa Cartonera’ en su ciudad natal. Autora de los libros Azules de mi infancia (La Liebre Libre, 2004), El octavo pecado (Editorial El perro y la rana, 2007), Urbano (Fondo Editorial Sacumg, 2008), Plaquette Astrid-Gloria (Editorial La espada rota, 2008), y Paraíso de los insomnes (Ediciones Dirtsa Cartonera, 2014). Obtuvo en 2001 el Primer Premio del Concurso de Poesía Interliceísta ‘Rafael Bolívar Coronado’, y del Primer Premio en el XI Concurso Literario ‘Nélida Cisneros’. Obtuvo Mención de Honor en el Concurso de Literatura ‘Augusto Padrón’, 2006. En 2008 participó en el XV Encuentro de Mujeres Poetas de Cereté, Colombia. En 2012, por su trayectoria poética y de promoción cultural, recibe el reconocimiento ‘Nuevo Valor en el Arte’, otorgado por el Centro Cultural Higuaraya Capanaparo, Maracay. Desde 2013, de manera ininterrumpida, coordina y organiza la ‘Feria del Libro Usado’ (FLUM), en Maracay, evento para la promoción del Libro y la Lectura, y las Artes en fusión. Ha participado en diversos talleres literarios y ha presentado ponencias, tanto en el ámbito literario como científico, nacional e internacionalmente.

![[Img #55877]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/73_image-2.jpg)

Presentamos a continuación un poema inédito de Astrid Salazar.

Para qué

A Carolina Valor

Qué sabes tú de mis

voces a medianoche

nada ¿cierto?

ni siquiera mi madre

conoce mi locura

porque cuando

duerme se alejan de

ella todos los

espíritus.

Debí quedarme

sin oxígeno

aquel día de junio

pues este yunque

y mi eterno lagrimar

de novia

a nadie le importa, lo

sé, lo sé.

Pero entonces me dio

por desdoblarme.

Darme otro chance

¿para qué?

que poeta más tonta

no se quiere no se

estima no se valora

lleva en los

tobillos océanos

y de corazón

una ranita

bailándole

la Winehouse

de sus amores poco

se habla

la dejaron

con sus cartas que

llenan bolsas negras

litros de cervezas

cascabeles

y estos poemas que

nadie lee

para qué amiga mía

para qué.

![[Img #55876]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/7693_image-1.jpg)

Juan Guerrero: Leer tus textos crea una sensación de desasosiego, una honda melancolía y desamparo. Un desespero difícil de describir. Diría que, a tu poesía, a diferencia de otras muchas, ‘le sobra mundo’. Creo que estoy en lo correcto, para preguntarte:¿Es suficiente el lenguaje de la formalidad socialmente aceptado, para describir/narrar ese sub(mundo) donde habitas?

Astrid Salazar: No entiendo lo que dices. Por eso es que muchos de los escritores odian las entrevistas al tiempo en que las aman porque las dudas les ayudan a entender cosas que antes no entendían. En el fondo detestamos las preguntas al tiempo en que amamos responderlas porque la vida juega un poco a eso, a una pregunta constante… La gente que escribe suele escribir porque no entiende muy bien por qué lo hace, escribir como dice Yourcenar, es saber qué escribiríamos si escribiésemos. ¿O era Duras? ¿O Nathalie Sarraute? ¿O Vila-Matas quien lo dijo? Ahí están de nuevo, las preguntas sin respuestas…

Lo preguntaba por esto: “Ya no me queda verbo para mis / niños con drepanocitosis / para la infraestructura de este / hospital / que llora por las paredes y gotea / desde el piso hasta el techo / hasta las grietas hasta la noche hasta / los huesos.” Eso lo dices en uno de tus poemas. Por esto y por otras afirmaciones que haces en parte de tu obra, es por lo que pregunto: ¿Es suficiente el lenguaje socialmente aceptado para expresar esta y otras intensidades?

Mi lenguaje es la emoción, si es aceptable o no poco me importa… “Este es mi pensamiento y lo digo no importa las consecuencias”, dicta el Chino Valera Mora, en un poema.

En tu poesía hay cierta reminiscencia, cierto eco a la Generación Beat californiana, cierto ‘aullido’ que denuncia y señala. ¿Te sientes cercana con estos poetas?

Si supieras que he leído poco sobre ellos, recuerdo solo dos; Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Lo que leí me gustó, pero no me siento cercana a ellos.

¿Qué te acercó a la poesía?

En un cuaderno escribí cartas a Servando Primera, ese cuaderno mi amiga lo leyó y se lo dio a mi profesora de Castellano, y mi profesora Dilcia Zamora, me puso en contacto con Harry Almela y fue él quien me acercó a la poesía. En un taller que hice durante tres años cada viernes, de 5 a 7pm. Paseamos por la poesía venezolana, la poesía del Siglo de Oro y hasta la poesía judía. Con Harry aprendí muchísimo. También me llevó a conocer poetas en recitales, como Alberto Hernández, Manuel Cabesa, Rosana Hernández Pasquier, Jacqueline Golberg… A él le debo mi verdadero acercamiento a la poesía.

Citas a un poeta crucial en la poesía venezolana. El poeta, Harry Almela, una voz imprescindible para entender parte de la nueva poesía nacional. Le conocí por un amigo común, el poeta Francisco Arévalo. Tu lenguaje, como el de Almela, desnudan la poesía y la muestran al desamparo. Creo que ahora pudieras responder la pregunta inicial.

No lo sé …

![[Img #55878]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/25_image-3.jpg)

Continuemos. ¿Qué crees que sea necesario poseer para habitar la poesía?

Nuestras raíces, nuestra historia. Mirarnos desde adentro para poder escribir (habitar) lo de afuera.

En ese mirarte en el ‘adentro’, ¿qué tienes en esas honduras para habitar en el ‘afuera’?

Verme desde lo simple, como la Astrid que hace mercado, la que se queda a oscuras porque se le va la luz, la que corre por la calle solitaria porque es vulnerable a un posible robo. Vernos desde lo que somos y lo que nos ha tocado vivir en tiempo y espacio.

En ese espacio del afuera, esa lacerante y agónica realidad; ¿es el país de tus ancestros, el que heredaste?

Es el que me tocó y no me quejo. Solo reconstruyo mi historia consciente de la de mis antepasados. No me siento dueña ni mucho menos heredera de nada, pertenezco al movimiento… soy una hoja movida por el viento, ja ja ja.

Algunos de tus críticos indican que gran parte de tu obra poética está trazada por la violencia y dureza de una realidad social. Si bien eso pudiera encontrarse, opino que tu poesía se sostiene en una melancolía, una honda tristeza. ¿Qué puedes decirnos?

Sí. Me pone triste mi realidad. Lo que veo. Lo que vivo. Por eso lo escribo porque me duele. Aunque sé que no todo es tristeza y desenfado, hay otros paisajes como la calma en donde muchas veces habito y la cuento, y la digo, y la disfruto.

¿Disfrutas leer, por ejemplo? Dicen que un escritor lo es, fundamentalmente, por sus lecturas.

Yo amo leer. Es lo que más disfruto.

Obviamente eres una lectora, técnicamente hablando, ‘independiente o fluente’. En ese sentido, ¿qué lecturas aceleraron tu proceso escritural?

La poesía de Jaime Sabines, César Vallejo, Anna Ajmátova, Pepe Barroeta, María Calcaño y Eugenio Montejo. Estos seis poetas fueron mis pilares cuando comencé a escribir. Y todavía vuelvo a ellos, igual que con Andrés Eloy Blanco y Vicente Gerbasi.

Me gusta mucho la poesía venezolana, la de ayer y la de hoy, admiro a muchos escritores, entre ellos a mis grandes maestros: Harry Almela, Rosana Hernández Pasquier, Manuel Cabesa, Alberto Hernández y a Juan Calzadilla.

![[Img #55879]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/6042_image-4.jpg)

La literatura, y en especial la poesía, reflejan en gran medida la realidad de una sociedad. ¿Podrías afirmar que la actual poesía venezolana refleja este tiempo, tan extremo, tan ‘pandémico’?

La poesía no refleja nada, el espejo sí, ja jaja. La poesía dice y listo. Hay voces actuales que me interesan, como lo es poemario de Julieta Arella, ‘Galateica’, es una voz que representa el hoy, ese hoy ‘pandémico’ del cual hablas… más allá del virus (Covid-19), hay otro virus que nos está matando desde hace más de diez años y esta voz poética revela lo que nos está pasando, no solo afuera sino desde el alma. Y es una mirada hacia ese adentro, de lo que expresé en la pregunta (mirar hacia el útero), de quienes estamos en este país tan maltratado, ultrajado, y de esta forma poder seguir existiendo, ya sea en el exilio o no.

¿Vives tu propio exilio?

Sí. Creo que muchos nos sentimos exiliados, ya sea para bien o para mal. No solo por las circunstancias del país. También por lo que a cada quien le toca vivir. Desde su espacio y territorio muy íntimos. Estamos en un exilio permanente. Todo cambia y duele. Duele.

¿Cómo logras conciliar tus actividades propias de la escritura, con tus otros intereses, como la docencia o la promoción de la lectura?

La planificación es la clave. Para todo hay tiempo y si te levantas antes de que todos se despierten mucho mejor. Vivo en movimiento. Y más cuando de promover el libro y la lectura se trata. Y de alguna u otra forma todas mis acciones se vinculan una con otra. Leer-escribir-docencia-feria-recitales-meditación-amar-vivir-ser.

Ya que en algún momento mencionaste al cantante de música urbana, Servando Primera, a quien le escribías cartas, ¿qué influencia ha tenido esa música en tu poesía?

Me gusta la música que canta Servando. Desde que estaba en ‘Salserín’. Pero no influye en el momento de mi escritura. Al menos eso creo.

¿Podrías comentarnos tu experiencia al frente de la editorial que gerencias?

Mi trabajo con la poesía comienza desde que me levanto, soy profesora de literatura y desde allí me embarco para enseñar a mis estudiantes en este tránsito poético con el cual me he casado. Trato de llevar un poquito de este oficio, de este camino que se construye con el lenguaje y la palabra, a todos quienes se me acercan y quieren conocer sobre este mágico mundo de la poesía.

Es así como en el 2014, fundé junto con mi socia, Carolina Valor, ‘Ediciones Dirtsa Cartonera¡, con el propósito de seguir transitando el camino poético. Promocionando el libro como un objeto de arte, pieza única e irrepetible. En otras palabras, hacer del libro un poema. Porque cada portada de los libros que elaboramos en ‘Dirtsa Cartonera’, es distinto, ninguna es igual a otra. Y bajo esta alternativa de edición artesanal, creamos libros desde la imperfección, cada edición es hecha a mano, y con sello 100% venezolano.

Este sueño, ya hoy hecho realidad, es uno de mis mayores motivos para seguir haciendo país. Para seguir promoviendo el libro, la lectura y por supuesto, la poesía. ‘Ediciones Dirtsa Cartonera’ es, por ahora, la única editorial cartonera en Venezuela. Con esta editorial buscamos propiciar lugares de encuentro, entre el lector y la literatura, entre creadores y artistas.

Ya llevamos nueve años consecutivos realizando en nuestra ciudad, la Feria del Libro Usado en Maracay (FLUM). Es una fiesta del libro, que busca contribuir con la promoción de la lectura y la actividad literaria. Propiciando el encuentro para que la poesía se fusione con todas las artes, durante los tres días de permanencia del evento.

También hemos gestado un movimiento de talleres de producción literaria y de elaboración de El Libro Cartonero, dando a conocer las experiencias y logros de las editoriales cartoneras e independientes en Latinoamérica.

![[Img #55880]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/3066_image-5.jpg)

Finalmente, Astrid, ¿trabajas en algún proyecto poético, algún tema específico para un libro?

Lo último que hasta ahora he escrito han sido unos relatos, que he titulado ‘Milumilagenesia o doce relatos sobre ti’. La poesía está en espera.

¿Prefieres vivir el estado poético y después escribir la experiencia?

Al escribir poesía me hago parte de la realidad.

Sobre todo, de quienes viven su propio exilio (o insilio) en un territorio llamado Venezuela. Allí no existen coordenadas que ubiquen nada. Todo es una inmensa, catastrófica desolación que siempre es llanto, dolor y desamparo.

En la poesía de Astrid Salazar (Maracay, 1984), la vida está al límite, asistimos a una experiencia de los extremos, en los bordes de una existencia siempre al desamparo. Acaso grotesca por su terrible realidad que siempre duele, despelleja el alma y deja en el lector la pura soledad, la inalcanzable mano que ofrezca alguna certeza.

Astrid Salazar es poeta, editora y docente venezolana. Profesora de castellano y literatura y magíster en orientación sexológica. Terapeuta de parejas. Cursó estudios de artes y actuación, mención dramaturgia. Es correctora profesional de estilo. Fundadora y directora encargada de la editorial ‘Dirtsa Cartonera’ en su ciudad natal. Autora de los libros Azules de mi infancia (La Liebre Libre, 2004), El octavo pecado (Editorial El perro y la rana, 2007), Urbano (Fondo Editorial Sacumg, 2008), Plaquette Astrid-Gloria (Editorial La espada rota, 2008), y Paraíso de los insomnes (Ediciones Dirtsa Cartonera, 2014). Obtuvo en 2001 el Primer Premio del Concurso de Poesía Interliceísta ‘Rafael Bolívar Coronado’, y del Primer Premio en el XI Concurso Literario ‘Nélida Cisneros’. Obtuvo Mención de Honor en el Concurso de Literatura ‘Augusto Padrón’, 2006. En 2008 participó en el XV Encuentro de Mujeres Poetas de Cereté, Colombia. En 2012, por su trayectoria poética y de promoción cultural, recibe el reconocimiento ‘Nuevo Valor en el Arte’, otorgado por el Centro Cultural Higuaraya Capanaparo, Maracay. Desde 2013, de manera ininterrumpida, coordina y organiza la ‘Feria del Libro Usado’ (FLUM), en Maracay, evento para la promoción del Libro y la Lectura, y las Artes en fusión. Ha participado en diversos talleres literarios y ha presentado ponencias, tanto en el ámbito literario como científico, nacional e internacionalmente.

![[Img #55877]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/73_image-2.jpg)

Presentamos a continuación un poema inédito de Astrid Salazar.

Para qué

A Carolina Valor

Qué sabes tú de mis

voces a medianoche

nada ¿cierto?

ni siquiera mi madre

conoce mi locura

porque cuando

duerme se alejan de

ella todos los

espíritus.

Debí quedarme

sin oxígeno

aquel día de junio

pues este yunque

y mi eterno lagrimar

de novia

a nadie le importa, lo

sé, lo sé.

Pero entonces me dio

por desdoblarme.

Darme otro chance

¿para qué?

que poeta más tonta

no se quiere no se

estima no se valora

lleva en los

tobillos océanos

y de corazón

una ranita

bailándole

la Winehouse

de sus amores poco

se habla

la dejaron

con sus cartas que

llenan bolsas negras

litros de cervezas

cascabeles

y estos poemas que

nadie lee

para qué amiga mía

para qué.

![[Img #55876]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/7693_image-1.jpg)

Juan Guerrero: Leer tus textos crea una sensación de desasosiego, una honda melancolía y desamparo. Un desespero difícil de describir. Diría que, a tu poesía, a diferencia de otras muchas, ‘le sobra mundo’. Creo que estoy en lo correcto, para preguntarte:¿Es suficiente el lenguaje de la formalidad socialmente aceptado, para describir/narrar ese sub(mundo) donde habitas?

Astrid Salazar: No entiendo lo que dices. Por eso es que muchos de los escritores odian las entrevistas al tiempo en que las aman porque las dudas les ayudan a entender cosas que antes no entendían. En el fondo detestamos las preguntas al tiempo en que amamos responderlas porque la vida juega un poco a eso, a una pregunta constante… La gente que escribe suele escribir porque no entiende muy bien por qué lo hace, escribir como dice Yourcenar, es saber qué escribiríamos si escribiésemos. ¿O era Duras? ¿O Nathalie Sarraute? ¿O Vila-Matas quien lo dijo? Ahí están de nuevo, las preguntas sin respuestas…

Lo preguntaba por esto: “Ya no me queda verbo para mis / niños con drepanocitosis / para la infraestructura de este / hospital / que llora por las paredes y gotea / desde el piso hasta el techo / hasta las grietas hasta la noche hasta / los huesos.” Eso lo dices en uno de tus poemas. Por esto y por otras afirmaciones que haces en parte de tu obra, es por lo que pregunto: ¿Es suficiente el lenguaje socialmente aceptado para expresar esta y otras intensidades?

Mi lenguaje es la emoción, si es aceptable o no poco me importa… “Este es mi pensamiento y lo digo no importa las consecuencias”, dicta el Chino Valera Mora, en un poema.

En tu poesía hay cierta reminiscencia, cierto eco a la Generación Beat californiana, cierto ‘aullido’ que denuncia y señala. ¿Te sientes cercana con estos poetas?

Si supieras que he leído poco sobre ellos, recuerdo solo dos; Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Lo que leí me gustó, pero no me siento cercana a ellos.

¿Qué te acercó a la poesía?

En un cuaderno escribí cartas a Servando Primera, ese cuaderno mi amiga lo leyó y se lo dio a mi profesora de Castellano, y mi profesora Dilcia Zamora, me puso en contacto con Harry Almela y fue él quien me acercó a la poesía. En un taller que hice durante tres años cada viernes, de 5 a 7pm. Paseamos por la poesía venezolana, la poesía del Siglo de Oro y hasta la poesía judía. Con Harry aprendí muchísimo. También me llevó a conocer poetas en recitales, como Alberto Hernández, Manuel Cabesa, Rosana Hernández Pasquier, Jacqueline Golberg… A él le debo mi verdadero acercamiento a la poesía.

Citas a un poeta crucial en la poesía venezolana. El poeta, Harry Almela, una voz imprescindible para entender parte de la nueva poesía nacional. Le conocí por un amigo común, el poeta Francisco Arévalo. Tu lenguaje, como el de Almela, desnudan la poesía y la muestran al desamparo. Creo que ahora pudieras responder la pregunta inicial.

No lo sé …

![[Img #55878]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/25_image-3.jpg)

Continuemos. ¿Qué crees que sea necesario poseer para habitar la poesía?

Nuestras raíces, nuestra historia. Mirarnos desde adentro para poder escribir (habitar) lo de afuera.

En ese mirarte en el ‘adentro’, ¿qué tienes en esas honduras para habitar en el ‘afuera’?

Verme desde lo simple, como la Astrid que hace mercado, la que se queda a oscuras porque se le va la luz, la que corre por la calle solitaria porque es vulnerable a un posible robo. Vernos desde lo que somos y lo que nos ha tocado vivir en tiempo y espacio.

En ese espacio del afuera, esa lacerante y agónica realidad; ¿es el país de tus ancestros, el que heredaste?

Es el que me tocó y no me quejo. Solo reconstruyo mi historia consciente de la de mis antepasados. No me siento dueña ni mucho menos heredera de nada, pertenezco al movimiento… soy una hoja movida por el viento, ja ja ja.

Algunos de tus críticos indican que gran parte de tu obra poética está trazada por la violencia y dureza de una realidad social. Si bien eso pudiera encontrarse, opino que tu poesía se sostiene en una melancolía, una honda tristeza. ¿Qué puedes decirnos?

Sí. Me pone triste mi realidad. Lo que veo. Lo que vivo. Por eso lo escribo porque me duele. Aunque sé que no todo es tristeza y desenfado, hay otros paisajes como la calma en donde muchas veces habito y la cuento, y la digo, y la disfruto.

¿Disfrutas leer, por ejemplo? Dicen que un escritor lo es, fundamentalmente, por sus lecturas.

Yo amo leer. Es lo que más disfruto.

Obviamente eres una lectora, técnicamente hablando, ‘independiente o fluente’. En ese sentido, ¿qué lecturas aceleraron tu proceso escritural?

La poesía de Jaime Sabines, César Vallejo, Anna Ajmátova, Pepe Barroeta, María Calcaño y Eugenio Montejo. Estos seis poetas fueron mis pilares cuando comencé a escribir. Y todavía vuelvo a ellos, igual que con Andrés Eloy Blanco y Vicente Gerbasi.

Me gusta mucho la poesía venezolana, la de ayer y la de hoy, admiro a muchos escritores, entre ellos a mis grandes maestros: Harry Almela, Rosana Hernández Pasquier, Manuel Cabesa, Alberto Hernández y a Juan Calzadilla.

![[Img #55879]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/6042_image-4.jpg)

La literatura, y en especial la poesía, reflejan en gran medida la realidad de una sociedad. ¿Podrías afirmar que la actual poesía venezolana refleja este tiempo, tan extremo, tan ‘pandémico’?

La poesía no refleja nada, el espejo sí, ja jaja. La poesía dice y listo. Hay voces actuales que me interesan, como lo es poemario de Julieta Arella, ‘Galateica’, es una voz que representa el hoy, ese hoy ‘pandémico’ del cual hablas… más allá del virus (Covid-19), hay otro virus que nos está matando desde hace más de diez años y esta voz poética revela lo que nos está pasando, no solo afuera sino desde el alma. Y es una mirada hacia ese adentro, de lo que expresé en la pregunta (mirar hacia el útero), de quienes estamos en este país tan maltratado, ultrajado, y de esta forma poder seguir existiendo, ya sea en el exilio o no.

¿Vives tu propio exilio?

Sí. Creo que muchos nos sentimos exiliados, ya sea para bien o para mal. No solo por las circunstancias del país. También por lo que a cada quien le toca vivir. Desde su espacio y territorio muy íntimos. Estamos en un exilio permanente. Todo cambia y duele. Duele.

¿Cómo logras conciliar tus actividades propias de la escritura, con tus otros intereses, como la docencia o la promoción de la lectura?

La planificación es la clave. Para todo hay tiempo y si te levantas antes de que todos se despierten mucho mejor. Vivo en movimiento. Y más cuando de promover el libro y la lectura se trata. Y de alguna u otra forma todas mis acciones se vinculan una con otra. Leer-escribir-docencia-feria-recitales-meditación-amar-vivir-ser.

Ya que en algún momento mencionaste al cantante de música urbana, Servando Primera, a quien le escribías cartas, ¿qué influencia ha tenido esa música en tu poesía?

Me gusta la música que canta Servando. Desde que estaba en ‘Salserín’. Pero no influye en el momento de mi escritura. Al menos eso creo.

¿Podrías comentarnos tu experiencia al frente de la editorial que gerencias?

Mi trabajo con la poesía comienza desde que me levanto, soy profesora de literatura y desde allí me embarco para enseñar a mis estudiantes en este tránsito poético con el cual me he casado. Trato de llevar un poquito de este oficio, de este camino que se construye con el lenguaje y la palabra, a todos quienes se me acercan y quieren conocer sobre este mágico mundo de la poesía.

Es así como en el 2014, fundé junto con mi socia, Carolina Valor, ‘Ediciones Dirtsa Cartonera¡, con el propósito de seguir transitando el camino poético. Promocionando el libro como un objeto de arte, pieza única e irrepetible. En otras palabras, hacer del libro un poema. Porque cada portada de los libros que elaboramos en ‘Dirtsa Cartonera’, es distinto, ninguna es igual a otra. Y bajo esta alternativa de edición artesanal, creamos libros desde la imperfección, cada edición es hecha a mano, y con sello 100% venezolano.

Este sueño, ya hoy hecho realidad, es uno de mis mayores motivos para seguir haciendo país. Para seguir promoviendo el libro, la lectura y por supuesto, la poesía. ‘Ediciones Dirtsa Cartonera’ es, por ahora, la única editorial cartonera en Venezuela. Con esta editorial buscamos propiciar lugares de encuentro, entre el lector y la literatura, entre creadores y artistas.

Ya llevamos nueve años consecutivos realizando en nuestra ciudad, la Feria del Libro Usado en Maracay (FLUM). Es una fiesta del libro, que busca contribuir con la promoción de la lectura y la actividad literaria. Propiciando el encuentro para que la poesía se fusione con todas las artes, durante los tres días de permanencia del evento.

También hemos gestado un movimiento de talleres de producción literaria y de elaboración de El Libro Cartonero, dando a conocer las experiencias y logros de las editoriales cartoneras e independientes en Latinoamérica.

![[Img #55880]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/3066_image-5.jpg)

Finalmente, Astrid, ¿trabajas en algún proyecto poético, algún tema específico para un libro?

Lo último que hasta ahora he escrito han sido unos relatos, que he titulado ‘Milumilagenesia o doce relatos sobre ti’. La poesía está en espera.

¿Prefieres vivir el estado poético y después escribir la experiencia?

Al escribir poesía me hago parte de la realidad.