Reflexiones perrunas

![[Img #58928]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2022/5043_jose-manuelescanear0127.jpg)

“Solía también decir que, cuando observaba a los pilotos, a los médicos y a los filósofos, debía admitir que el hombre era el más inteligente de los animales; pero que, cuando veía a intérpretes de sueños, adivinos y a la muchedumbre que les hacía caso, o a los codiciosos de fama y dinero, pensaba que no había ser viviente más necio que el hombre”.

(Diógenes Laercio. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro VI. Capítulo II)

No se trata de saber mucho, sino de saber lo fundamental. Por eso, para quien haya llegado a conocer lo fundamental, esto es, lo que realmente importa, todo otro conocimiento sobra. Lo más importante de esta vida es vivir bien, que equivale a ser feliz. Saber vivir bien es el saber fundamental. El único saber importante. Este conocimiento es la sabiduría. Con lo cual, el saber, la sabiduría, es un saber práctico. Phrónesis –prudencia– le llamaban los griegos antiguos. Sin duda, la sabiduría es téchne: el arte de vivir bien. Pues de qué vale saber cómo es el universo, cómo se miden los campos, cómo se levantan los edificios o cómo hay que hacer los buenos discursos, si después de todo uno no sabe vivir bien y es un desdichado.

La sabiduría –el arte o el oficio de vivir bien o de ser feliz– es lo que busca el filósofo, y si lo busca es porque no lo tiene. El filósofo no es sabio: no sabe vivir bien. Pero desea saber lo que hay que hacer para ser feliz. De esta manera, la filosofía es sobre todo ethos: una reflexión sobre la felicidad o eudaimonía. Sobre lo que se debe hacer para vivir bien. En fin, la filosofía tiene también una función terapéutica: sanar el alma que padece la enfermedad de la desdicha.

Por eso, el filósofo, que no está en las nubes ni baja del cielo, sino que vive con los hombres, si bien, todo lo más, algo apartado, y es testigo de sus desvaríos, pero no testigo mudo, porque no permanece impasible ante ellos, busca no solo conocer cómo es el mundo, el por qué pasa lo que pasa, sino también, como las religiones, saber qué es lo que nos hace felices y lo que debemos hacer para conseguirlo. Para obtener este saber, esta compresión de lo esencial de la vida, de lo que de verdad cuenta, de lo que, en definitiva, vale y merece la pena, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de nuestro verdadero estado. Darnos cuenta de que nosotros, los hombres comunes, los idiotoi, estamos en este mundo igual que están los esclavos en la caverna de Platón: encadenados a falsas necesidades, como la necesidad de tener dinero, y cegados por la ignorancia, las apariencias o las falsas creencias, que, lo mismo que si fueran humo o niebla, nos impiden ver nuestra verdadera condición. La condición de los esclavos que se creen libres. La de los que duermen y sueñan que está despiertos.

Es el filósofo quien hace que nos demos cuenta, y lo hace despertando nuestras conciencias, disipando esa niebla o ese sopor –tyfos– que no nos deja ver que aunque nos creemos libres en realidad somos esclavos y que esas tareas por las que nos afanamos –ganar dinero, satisfacer placeres, triunfar, alcanzar la fama– son inútiles porque no solo nos dejan exhaustos sino también insatisfechos. Hace que veamos que nuestra alma está enferma y que en el fondo no somos nada felices. Ay, el filósofo nos inquieta. Pero no puede ser de otra manera, porque desde la conciencia satisfecha, acomodada a cómo son las cosas, no es posible el conocimiento. Además, ¿de qué sirve una filosofía que jamás ha inquietado a nadie?

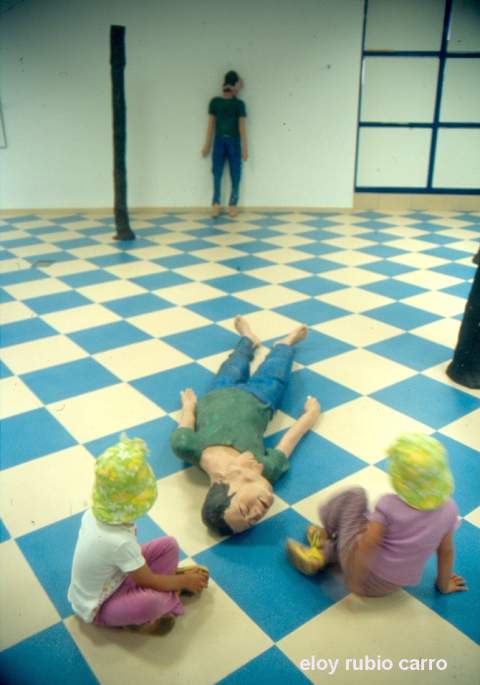

Sí, el filósofo es un agitador de conciencias. A veces, para conmovernos, para espabilarnos, no recurre al diálogo, a la amable ironía, sino a la insolencia, al sarcasmo y al ejemplo estrafalario, que muerden como lo hacen los perros. Muerden el alma y la arrancan del sopor del sueño. La despiertan. El filósofo es alguien incómodo. Es un tábano que no deja de molestar. Un perro que muerde. Pero esa mordedura, aunque duele, no mata, sino que sana. Sana porque libera. Libera de las falsas creencias y de las necesidades inventadas. De los artificios.

Así se gana la libertad interior, la basileía: el ser dueño y señor de uno mismo. El ser uno su propio rey. Si alguien es libre, manda en su voluntad, y, como consecuencia, surge en él la conciencia moral. Cuando es la conciencia, el daimon socrático –esa divinidad distinta de las otras divinidades, eso divino que llevamos cada uno de nosotros–, y no la costumbre ni las leyes ni las instituciones ni la tradición, el tribunal –el tribunal interior– que juzga lo que está bien y lo que está mal, se alcanza la autonomía moral, que es el signo de la moralización, de que la moral se toma en serio.

Pero cuando anteponemos la libertad a todas las otras cosas estamos también construyendo en nuestro interior un paraíso. La ciudad de Pera. Una ciudad modesta y pobre, inexpugnable a la diosa Fortuna, a la Tyche, siempre tan voluble, tan caprichosa. En ella no se encontrarán la gloria ni los placeres. Nada de eso que hace a los hombres enfrentarse unos contra otros. Sin embargo, sí tiene todo aquello que es suficiente para la felicidad. Porque el hombre en su interior cuenta con los recursos necesarios para ser feliz. El hombre se basta a sí mismo. Es autosuficiente. Esto es la autarquía. Una virtud moral. La más alta virtud moral, pues en ella reside la eudaimonía. Por eso, lo que vale no son las cosas –la riqueza, el honor, el éxito, el placer– sino el alma: la conciencia. Para ser feliz, no se trata de salir fuera a adquirir cosas, sino de replegarse en el interior para ocuparse del alma, de su cuidado. Solo así se podrá estar más cerca de los dioses, porque, para ser feliz, si bien ellos no necesitan nada, al hombre le basta con poco, pues puede incluso tirar el cuenco y beber agua con las manos, como hacen los niños. La felicidad está en la vida sencilla y frugal, en la sencillez y frugalidad de los animales, de los perros sobre todo. En la bíos kynikós, la vida del perro.

Al vivir así, se repudia a Prometeo, el titán que trajo la civilización a la tierra, y se marcha de la mano con Heracles, ese héroe que todo lo debe a su esfuerzo, a su descomunal fuerza. Solo que la fuerza física, que le permitió a este héroe vencer en la lucha contra monstruos, gigantes y espíritus malignos de todo tipo, se convierte ahora en fuerza interior con la que domeñar esos otros monstruos salvajes –deseos, prejuicios, avaricias, necesidades inventadas, opiniones infundadas– que anidan en el pecho y perturban el alma impidiendo vivir bien. El héroe es el héroe del espíritu.

Sin embargo, la autarquía –la individualidad libre, la ascesis, la renuncia, la libertad interior absoluta, la independencia total–, aunque no contiene ningún desprecio por lo material, que es precisamente lo único que no engaña, no es un camino cómodo, ni fácil, pues siempre hay un cuenco del qué deshacerse. Llevar una vida así no es cosa de cualquiera, puesto que, aunque son “muchos los que admiran a esos perros, pocos son los que se atreven a salir de caza con ellos”.

![[Img #58928]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2022/5043_jose-manuelescanear0127.jpg)

“Solía también decir que, cuando observaba a los pilotos, a los médicos y a los filósofos, debía admitir que el hombre era el más inteligente de los animales; pero que, cuando veía a intérpretes de sueños, adivinos y a la muchedumbre que les hacía caso, o a los codiciosos de fama y dinero, pensaba que no había ser viviente más necio que el hombre”.

(Diógenes Laercio. Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro VI. Capítulo II)

No se trata de saber mucho, sino de saber lo fundamental. Por eso, para quien haya llegado a conocer lo fundamental, esto es, lo que realmente importa, todo otro conocimiento sobra. Lo más importante de esta vida es vivir bien, que equivale a ser feliz. Saber vivir bien es el saber fundamental. El único saber importante. Este conocimiento es la sabiduría. Con lo cual, el saber, la sabiduría, es un saber práctico. Phrónesis –prudencia– le llamaban los griegos antiguos. Sin duda, la sabiduría es téchne: el arte de vivir bien. Pues de qué vale saber cómo es el universo, cómo se miden los campos, cómo se levantan los edificios o cómo hay que hacer los buenos discursos, si después de todo uno no sabe vivir bien y es un desdichado.

La sabiduría –el arte o el oficio de vivir bien o de ser feliz– es lo que busca el filósofo, y si lo busca es porque no lo tiene. El filósofo no es sabio: no sabe vivir bien. Pero desea saber lo que hay que hacer para ser feliz. De esta manera, la filosofía es sobre todo ethos: una reflexión sobre la felicidad o eudaimonía. Sobre lo que se debe hacer para vivir bien. En fin, la filosofía tiene también una función terapéutica: sanar el alma que padece la enfermedad de la desdicha.

Por eso, el filósofo, que no está en las nubes ni baja del cielo, sino que vive con los hombres, si bien, todo lo más, algo apartado, y es testigo de sus desvaríos, pero no testigo mudo, porque no permanece impasible ante ellos, busca no solo conocer cómo es el mundo, el por qué pasa lo que pasa, sino también, como las religiones, saber qué es lo que nos hace felices y lo que debemos hacer para conseguirlo. Para obtener este saber, esta compresión de lo esencial de la vida, de lo que de verdad cuenta, de lo que, en definitiva, vale y merece la pena, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de nuestro verdadero estado. Darnos cuenta de que nosotros, los hombres comunes, los idiotoi, estamos en este mundo igual que están los esclavos en la caverna de Platón: encadenados a falsas necesidades, como la necesidad de tener dinero, y cegados por la ignorancia, las apariencias o las falsas creencias, que, lo mismo que si fueran humo o niebla, nos impiden ver nuestra verdadera condición. La condición de los esclavos que se creen libres. La de los que duermen y sueñan que está despiertos.

Es el filósofo quien hace que nos demos cuenta, y lo hace despertando nuestras conciencias, disipando esa niebla o ese sopor –tyfos– que no nos deja ver que aunque nos creemos libres en realidad somos esclavos y que esas tareas por las que nos afanamos –ganar dinero, satisfacer placeres, triunfar, alcanzar la fama– son inútiles porque no solo nos dejan exhaustos sino también insatisfechos. Hace que veamos que nuestra alma está enferma y que en el fondo no somos nada felices. Ay, el filósofo nos inquieta. Pero no puede ser de otra manera, porque desde la conciencia satisfecha, acomodada a cómo son las cosas, no es posible el conocimiento. Además, ¿de qué sirve una filosofía que jamás ha inquietado a nadie?

Sí, el filósofo es un agitador de conciencias. A veces, para conmovernos, para espabilarnos, no recurre al diálogo, a la amable ironía, sino a la insolencia, al sarcasmo y al ejemplo estrafalario, que muerden como lo hacen los perros. Muerden el alma y la arrancan del sopor del sueño. La despiertan. El filósofo es alguien incómodo. Es un tábano que no deja de molestar. Un perro que muerde. Pero esa mordedura, aunque duele, no mata, sino que sana. Sana porque libera. Libera de las falsas creencias y de las necesidades inventadas. De los artificios.

Así se gana la libertad interior, la basileía: el ser dueño y señor de uno mismo. El ser uno su propio rey. Si alguien es libre, manda en su voluntad, y, como consecuencia, surge en él la conciencia moral. Cuando es la conciencia, el daimon socrático –esa divinidad distinta de las otras divinidades, eso divino que llevamos cada uno de nosotros–, y no la costumbre ni las leyes ni las instituciones ni la tradición, el tribunal –el tribunal interior– que juzga lo que está bien y lo que está mal, se alcanza la autonomía moral, que es el signo de la moralización, de que la moral se toma en serio.

Pero cuando anteponemos la libertad a todas las otras cosas estamos también construyendo en nuestro interior un paraíso. La ciudad de Pera. Una ciudad modesta y pobre, inexpugnable a la diosa Fortuna, a la Tyche, siempre tan voluble, tan caprichosa. En ella no se encontrarán la gloria ni los placeres. Nada de eso que hace a los hombres enfrentarse unos contra otros. Sin embargo, sí tiene todo aquello que es suficiente para la felicidad. Porque el hombre en su interior cuenta con los recursos necesarios para ser feliz. El hombre se basta a sí mismo. Es autosuficiente. Esto es la autarquía. Una virtud moral. La más alta virtud moral, pues en ella reside la eudaimonía. Por eso, lo que vale no son las cosas –la riqueza, el honor, el éxito, el placer– sino el alma: la conciencia. Para ser feliz, no se trata de salir fuera a adquirir cosas, sino de replegarse en el interior para ocuparse del alma, de su cuidado. Solo así se podrá estar más cerca de los dioses, porque, para ser feliz, si bien ellos no necesitan nada, al hombre le basta con poco, pues puede incluso tirar el cuenco y beber agua con las manos, como hacen los niños. La felicidad está en la vida sencilla y frugal, en la sencillez y frugalidad de los animales, de los perros sobre todo. En la bíos kynikós, la vida del perro.

Al vivir así, se repudia a Prometeo, el titán que trajo la civilización a la tierra, y se marcha de la mano con Heracles, ese héroe que todo lo debe a su esfuerzo, a su descomunal fuerza. Solo que la fuerza física, que le permitió a este héroe vencer en la lucha contra monstruos, gigantes y espíritus malignos de todo tipo, se convierte ahora en fuerza interior con la que domeñar esos otros monstruos salvajes –deseos, prejuicios, avaricias, necesidades inventadas, opiniones infundadas– que anidan en el pecho y perturban el alma impidiendo vivir bien. El héroe es el héroe del espíritu.

Sin embargo, la autarquía –la individualidad libre, la ascesis, la renuncia, la libertad interior absoluta, la independencia total–, aunque no contiene ningún desprecio por lo material, que es precisamente lo único que no engaña, no es un camino cómodo, ni fácil, pues siempre hay un cuenco del qué deshacerse. Llevar una vida así no es cosa de cualquiera, puesto que, aunque son “muchos los que admiran a esos perros, pocos son los que se atreven a salir de caza con ellos”.