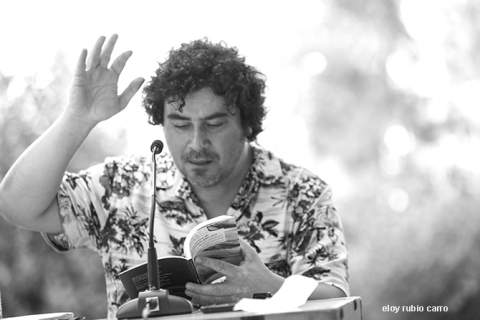

ENTREVISTA / Abraham Gragera, poeta

Abraham Gragera: "La poesía debería preguntarse si existe o no la posibilidad de ser libres en un sistema que nos manipula para hacernos creer que somos libres"

El XVII Encuentro de Traductores y Escritores de Castrillo de los Polvazares se celebró del 8 al 10 de junio bajo el el título 'Poetas y traductores: encuentros y publicaciones', en el que se reunieron cuatro poetas españoles con sus traductores al alemán, para celebrar sesiones de debate en torno a los aspectos concretos de la traducción de sus obras y la labor del traductor literario. Este año se dieron cita Abraham Gragera, André Otto, Erika Martínez, Horst Weich, Jaime Siles y Petra Strien-Bourmer.

Abraham Gragera es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Su obra aparece en diversos recuentos y antologías de la poesía reciente. Dirigió, junto a Juan Carlos Reche, la revista de poesía Años diez.

Obra poética: Adiós a la época de los grandes caracteres (Valencia, Pre-Textos, 2005). El tiempo menos solo (Valencia, Pre-Textos, 2012). Premio El Ojo Crítico de RNE, 2013. O Futuro (Valencia, Pre-Textos, 2017). Premio Mejor libro del año 2017, concedido por el Gremio de Libreros de Madrid, y Premio de la Crítica de Madrid 2017.

![[Img #59278]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/902_3.jpg)

Eloy Rubio Carro: Se dice, alguien dice que en tus libros se tiene la impresión de que hay multiplicidad de voces. ¿Un libro de poesía tiene que tener unidad de voz? ¿Todo libro sintetiza sus multiplicidades por tener un título?

Abraham Gragera: En mi opinión, se tiende muchas veces a confundir la voz y el estilo, como se confunden también tradicionalismo y tradición. Es importante, sobre todo al principio, no tener prisas por acotar la propia voz imponiéndose un estilo prefabricado y único, no autolimitarse por lo que se supone que se espera de un poeta “con voz propia”. Los poetas, cuando su trayectoria es larga y tienen el suficiente talento -e inquietud- para evolucionar, atraviesan etapas, mutaciones del estilo, que no hacen más que ensanchar su voz. En lugar de concebir esas etapas como fases de una evolución lineal y sucesiva, yo parto de la base de que esas inquietudes están ahí desde el principio y pueden desarrollarse en paralelo, simultáneamente.

No diría entonces que en mis libros hay una multiplicidad de voces, sino más bien cuatro o cinco caminos que a mí me interesan, tanto formal como conceptualmente, y que voy desarrollando al mismo tiempo. Habría, por tanto, una cierta convivencia de estilos diferentes, de inquietudes aparentemente distintas que en realidad están confluyendo hacia un mismo objetivo, un todo orgánico, una obra, una voz.

Pareces tener muy claro desde el principio hacia donde se dirigen esos caminos.

No. No tengo claro absolutamente nada. Pero sí tengo intuiciones, que son las que me empujan a tantear, a buscar cómo decir lo que necesito decir. O, en otras palabras, soy consciente de mis inquietudes, esas que me han llevado a la poesía. Por otro lado, no soy nada dogmático con respecto a la estética y las lecturas. He aprendido de poéticas muy distintas, de maestros muy distintos que, para mí, son igualmente importantese influyentes. El camino se va haciendo a la vez que se va descubriendo. Yo solo he tratado, desde el principio, de no cerrarme, de no adoptar presupuestos estéticos excluyentes.

Pertenezco a una generación (uso el término generación sin pretensiones teorizantes: tampoco creo en las generaciones como tales), la de finales de los 90 y principios de este siglo, que rompe con la dicotomía tradicional de la poesía española, con el juego de las dos tendencias enfrentadas. Nosotros tuvimos acceso directo a literaturas extranjeras con una concepción mucho menos tradicionalista de la poesía y crecimos en un ambiente más distendido, más receptivo. De ahí, supongo, esa concepción abierta a la que me he referido antes.

![[Img #59280]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/6573_2.jpg)

Decía Wittgenstein que los lenguajes son "una forma de vida". En principio no elegimos nuestro lenguaje, aunque lo que podamos hacer con él sea diverso. ¿Cuál y cómo es el trabajo del poema en el lenguaje?

Me he formado en muchas disciplinas, además de la literatura. Vengo también del mundo de las Bellas Artes, de las artes escénicas, etc., y mi concepción del lenguaje no se ciñe exclusivamente al idioma. En cuanto a mis relaciones con la lengua, con la poesía, que es al fin y al cabo lo que nos convoca aquí, creo que mi concepción es de naturaleza más bien romántica. Para mí la poesía es una especie de ser vivo, su relación con la realidad no es ilustrativa ni hermética. La poesía, cuando sucede, es algo que se encarna en el lenguaje y que te saca un poco de tu propia miseria, de tus propios límites, de las convenciones, de las ideas preconcebidas sobre las cosas -de las ideas sobre el lenguaje también-. Para mí, es un fenómeno bastante salvaje, pero no al modo infantiloide de los vanguardistas, no sin conciencia, ni pasando por alto que también es un ser histórico y compartido. Esto no significa, por tanto, que me adscriba a una especie de irracionalismo. Soy un poeta que cree mucho en la tradición y en el oficio. La poesía es también una cuestión de destreza y de gratitud, de homenaje a los que te han precedido, a quienes admiras. Pero el arte, en general, cuando es verdadero, no viene a corroborar nuestras ideas sobre las cosas, ni a darnos palmaditas en la espalda, sino a zarandearnos, a abrir grietas, a alentarnos -para que no tengamos miedo de mirar la realidad tal como es- y a hacernos compañía.

¿Pero el lenguaje de la poesía es quien te dice o eres tú quien lo dices?

No sé. Me gusta esa idea que cultivaban los músicos y pintores barrocos de que uno lo que tiene es el oficio y que el arte adviene cuando y como quiere, pero se manifiesta siempre a través de ese oficio. Creo más en el devoto que en el creador. Y sí, también creo en la existencia de algo que no está limitado a nosotros, algo más grande y que de algún modo nos conforma: la misma vida -no hace falta ponerse metafísicos- que ya de por sí provoca bastante extrañeza.

Además, dices en otra ocasión que la forma del poema le elige a uno ¿Es esto una forma de hablar o existe realmente una voluntad de la ‘lengua’ de presentar sus tentativas a unos receptores elegidos?

En realidad no es que la forma te elija, sino más bien que el poema elige cómo quiere venir al mundo.

¿Entonces, el poema ya está antes de hacerlo?

Está ahí, rondando, como una especie de materia psíquica, un impulso, una intuición velada, una necesidad que desea materializarse en el lenguaje. El poema no es una traducción, no parte de una materia lingüística para ir a otra materia lingüística. O sí, una materia lingüística, pero una que no conocemos, que no se ha articulado y cuyo sentido se nos escapa.

El poema elige en cierto modo una forma porque sin forma no hay realidad. Y digo 'elige' porque muchas veces, cuando uno intenta conducirlo o acabarlo echando mano de sus herramientas de taller, el resultado es fallido. Y porque muchas otras veces viene con ese primer verso del que se dice que es obra de los dioses, y con un metro dado. Y uno tiene entonces la sensación de que quiere encarnarse de una manera muy determinada y solo hace falta mantenerse a la escucha para no perder el hilo y conseguir armarlo. Es como si ya preexistiera, de algún modo. Pero estoy hablando de sensaciones, describiéndolas, no de presupuestos, con toda la vaguedad que eso implica. Las sensaciones que se tienen al escribir no son credos estéticos.

![[Img #59279]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/5763_1.jpg)

Decía Alfredo Deaño que “el escritor, el verdadero escritor, es como un oportunista del lenguaje, siempre al acecho de los caminos de libertad que el lenguaje le ofrece”. ¿Se pueden considerar como limitantes los instrumentos métricos y rítmicos tradicionales? ¿En qué maneras los usas en tu poesía?

Sí, esa es una concepción que yo también comparto, el poema tal como lo entendía Ted Hughes, como caza, como algo que hay que acechar hasta que consigues capturarlo. Es un proceso que requiere paciencia y tener los sentidos muy agudizados. Estar despierto.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta no estoy nada de acuerdo con quien piense que las formas métricas tradicionales limitan, lo que hacen más bien es salvar, ofrecer esa posibilidad de que el poema se pueda materializar. Creo que es muy necesario, además, comprender que nos las vemos con una tradición enorme, con muchísima gente que ha escrito antes y mejor que uno. La poesía es un arte serio, con una tradición que viene a ayudarte, a abrirte caminos, a ofrecerte asideros para que tú, si eres capaz, abras los tuyos. Para mí, tradición e innovación son prácticamente lo mismo.

Lo preguntaba por esa modernidad vanguardista que quiso desembarazarse absolutamente de todos los procedimientos formales.

Cuando algo se agota y se convierte en mero portador de clichés, los nuevos matices de sensibilidad necesitan de nuevas vías. Eso es natural. Cuando la modernidad reacciona contra la tradición -una reacción romántica- pretende, ingenuamente, romper con el pasado, sí. Pero ¿qué es hoy todo eso? Tradición.

Tanto molestan los ingenuos que creen estar descubriendo el mundo por no querer ser tradición, como los tradicionalistas que actúan como censores y quisieran imponer una manera de mirar el mundo monolítica y tediosa. Hay que ser lo suficientemente abierto y lo suficientemente lúcido y respetuoso, creo yo.

Otro asunto interesante en todo poema es el de la polisemia. ‘Polisemia y creatividad’ pareciera el título de un ensayo. Pero si es el lenguaje el que habla en nosotros ¿no nos estaría eligiendo para nuestra propia escucha?

Si he entendido bien esta pregunta, eso sería lo que hace que un poema pueda ser compartido. Muchos individuos sienten cosas. Y hay quienes quieren, además, expresarlas, no solo por vanidad, sino porque puede haber otros individuos que sientan algo parecido y no hayan podido expresarlo.

![[Img #59282]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/376_8.jpg)

Sí, pero cuando hay una polisemia muy aguda puede dar lugar a otras escuchas. No a una única audición. No estamos ante un lenguaje como diría Aristóteles ‘apofántico’,...

Claro, es un lenguaje que se abre, que está abierto.

Entonces el poema está abierto y se seguiría recreando.

Es que cuando una obra de arte es buena y sobrevive al tiempo es precisamente por eso, porque sigue manteniendo un diálogo y se sigue recreando gracias a los lectores. Sigue apelándonos, sigue removiéndonos, sigue siendo una vía de escape para el lector y de descubrimiento. Cuando se consigue eso, se puede decir que uno ha cumplido con su oficio.

’El reino perdido de la niñez’. Hay poetas como José Luis Puerto, algunos poemas de Antonio Colinas, que encuentran en él el manantial de la poesía. Usted también parece revivirla en alguno de sus poemas. ¿Se escribe desde la perspectiva de la muerte o de la de la infancia?

Hay muchas maneras de vérselas con la infancia. Para mí la niñez no es ningún paraíso, sino un periodo de descubrimiento, a veces muy dramático, muy drástico. Es el primer contacto con la muerte, es el primer contacto con la ausencia. Cosas que dejan una huella muy profunda en uno. He vuelto a determinados momentos de mi infancia, sobre todo a través de los vínculos familiares y de la memoria familiar, no con una intención nostálgica ni para evocar momentos felices perdidos, sino para encontrar verdades sobre mí, sobre la historia, sobre el ser humano en general. Creo que, además, la infancia y la muerte son cosas que están íntimamente conectadas. Es un periodo en el que uno se enfrenta con las primeras grandes extrañezas, con las grandes preguntas: qué hago yo aquí, qué hacen todas estas criaturas también, porqué soy esto y no esto otro, etc…

Creo que una de las cualidades del verdadero artista en cualquier disciplina es haber mantenido viva la memoria de su niñez, porque en ese periodo la sensibilidad es absoluta. Pero la infancia no sería, en tal caso, un territorio al que volver, ni algo que se evoca o se canta porque se ha perdido, porque ya no forma parte de la vida de uno, sino una manera de mirar que uno lleva consigo, y que lo ayuda a buscarle sentido a su vida.

En otra ocasión has dicho que un poeta está obligado a plantearse lo que significa “ser humano” en la época en la que está viviendo ¿Qué significa ser humano ahora mismo para ti?

Creo que la cita no es del todo exacta, porque, si no recuerdo mal, me refería a que la poesía que a mí me interesa es la que se plantea -al menos, de fondo- esa pregunta en la época que le ha tocado vivir. Y si hay una época, desde mi punto de vista, en la que ese tipo de cuestiones son más perentorias que nunca es la nuestra, porque estamos viviendo unos tiempos en los que el humano, tal y como lo hemos concebido hasta ahora, al menos, va a dejar, según parece, de tener vigencia. Vivimos un periodo histórico en el que nos enfrentamos a desafíos profundos en cuanto a lo que significa ser humano y me parece que la poesía que quiera realmente tener algo que decirle al mundo, o estar en conexión con el mundo en el que vive, debe enfrentarse a esas cuestiones. La poesía debería, creo, preguntarse por nuestra relevancia, por qué hemos perdido las dimensiones metafísicas, qué hemos ganado a cambio, qué ha hecho el sistema neoliberal con nosotros, cuál es nuestra relación con la naturaleza, qué es real y qué no lo es, si existe o no la posibilidad de ser libres en un sistema que nos manipula precisamente haciéndonos creer que somos libres, qué mitos alientan bajo la utopía tecnológica, etc… Qué significa eso con respecto a nuestra concepción del tiempo. Qué sentido tienen los vínculos. Qué es el mal, etc… Son asuntos, conflictos, que siguen estando ahí, que siempre están ahí, y creo que la poesía no debe renunciar a enfrentarse a ellos.

![[Img #59281]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/710_6.jpg)

Desde tu experiencia como traductor de Louise Gluck, W. S. Merwin, Pascal Quignard, Emily Dickinson, etc., cuáles son las mayores dificultades, pues tienen que ser enormes y variadas, de verter un poema a otro poema.

Depende de los autores. Pero lo fundamental para garantizar cierto éxito es que uno se identifique con pasión con el poeta al que va a traducir y que lo conozca bien, que pueda hacerlo suyo. Luego están los problemas lingüísticos: encontrar equivalentes en tu propio idioma, tomar decisiones, etc. La traducción de poesía es un oficio difícil, muy trabajoso, mal pagado y poco reconocido, pero muy gratificante también. Uno se siente a veces como un jugador de ajedrez cuando arma una jugada, digamos, elegante.

He tenido experiencias de todo tipo. He traducido poetas muy difíciles -Merwin es endiablado, por ejemplo-. También a poetas menos difíciles o, en apariencia, más accesibles, como Louise Glück. Solo que en los poemas más presuntamente accesibles es donde uno suele encontrarse los problemas insolubles: una sola palabra, un giro que puede dar al traste con todo el trabajo si uno no encuentra un equivalente adecuado.

Abraham Gragera es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Su obra aparece en diversos recuentos y antologías de la poesía reciente. Dirigió, junto a Juan Carlos Reche, la revista de poesía Años diez.

Obra poética: Adiós a la época de los grandes caracteres (Valencia, Pre-Textos, 2005). El tiempo menos solo (Valencia, Pre-Textos, 2012). Premio El Ojo Crítico de RNE, 2013. O Futuro (Valencia, Pre-Textos, 2017). Premio Mejor libro del año 2017, concedido por el Gremio de Libreros de Madrid, y Premio de la Crítica de Madrid 2017.

![[Img #59278]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/902_3.jpg)

Eloy Rubio Carro: Se dice, alguien dice que en tus libros se tiene la impresión de que hay multiplicidad de voces. ¿Un libro de poesía tiene que tener unidad de voz? ¿Todo libro sintetiza sus multiplicidades por tener un título?

Abraham Gragera: En mi opinión, se tiende muchas veces a confundir la voz y el estilo, como se confunden también tradicionalismo y tradición. Es importante, sobre todo al principio, no tener prisas por acotar la propia voz imponiéndose un estilo prefabricado y único, no autolimitarse por lo que se supone que se espera de un poeta “con voz propia”. Los poetas, cuando su trayectoria es larga y tienen el suficiente talento -e inquietud- para evolucionar, atraviesan etapas, mutaciones del estilo, que no hacen más que ensanchar su voz. En lugar de concebir esas etapas como fases de una evolución lineal y sucesiva, yo parto de la base de que esas inquietudes están ahí desde el principio y pueden desarrollarse en paralelo, simultáneamente.

No diría entonces que en mis libros hay una multiplicidad de voces, sino más bien cuatro o cinco caminos que a mí me interesan, tanto formal como conceptualmente, y que voy desarrollando al mismo tiempo. Habría, por tanto, una cierta convivencia de estilos diferentes, de inquietudes aparentemente distintas que en realidad están confluyendo hacia un mismo objetivo, un todo orgánico, una obra, una voz.

Pareces tener muy claro desde el principio hacia donde se dirigen esos caminos.

No. No tengo claro absolutamente nada. Pero sí tengo intuiciones, que son las que me empujan a tantear, a buscar cómo decir lo que necesito decir. O, en otras palabras, soy consciente de mis inquietudes, esas que me han llevado a la poesía. Por otro lado, no soy nada dogmático con respecto a la estética y las lecturas. He aprendido de poéticas muy distintas, de maestros muy distintos que, para mí, son igualmente importantese influyentes. El camino se va haciendo a la vez que se va descubriendo. Yo solo he tratado, desde el principio, de no cerrarme, de no adoptar presupuestos estéticos excluyentes.

Pertenezco a una generación (uso el término generación sin pretensiones teorizantes: tampoco creo en las generaciones como tales), la de finales de los 90 y principios de este siglo, que rompe con la dicotomía tradicional de la poesía española, con el juego de las dos tendencias enfrentadas. Nosotros tuvimos acceso directo a literaturas extranjeras con una concepción mucho menos tradicionalista de la poesía y crecimos en un ambiente más distendido, más receptivo. De ahí, supongo, esa concepción abierta a la que me he referido antes.

![[Img #59280]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/6573_2.jpg)

Decía Wittgenstein que los lenguajes son "una forma de vida". En principio no elegimos nuestro lenguaje, aunque lo que podamos hacer con él sea diverso. ¿Cuál y cómo es el trabajo del poema en el lenguaje?

Me he formado en muchas disciplinas, además de la literatura. Vengo también del mundo de las Bellas Artes, de las artes escénicas, etc., y mi concepción del lenguaje no se ciñe exclusivamente al idioma. En cuanto a mis relaciones con la lengua, con la poesía, que es al fin y al cabo lo que nos convoca aquí, creo que mi concepción es de naturaleza más bien romántica. Para mí la poesía es una especie de ser vivo, su relación con la realidad no es ilustrativa ni hermética. La poesía, cuando sucede, es algo que se encarna en el lenguaje y que te saca un poco de tu propia miseria, de tus propios límites, de las convenciones, de las ideas preconcebidas sobre las cosas -de las ideas sobre el lenguaje también-. Para mí, es un fenómeno bastante salvaje, pero no al modo infantiloide de los vanguardistas, no sin conciencia, ni pasando por alto que también es un ser histórico y compartido. Esto no significa, por tanto, que me adscriba a una especie de irracionalismo. Soy un poeta que cree mucho en la tradición y en el oficio. La poesía es también una cuestión de destreza y de gratitud, de homenaje a los que te han precedido, a quienes admiras. Pero el arte, en general, cuando es verdadero, no viene a corroborar nuestras ideas sobre las cosas, ni a darnos palmaditas en la espalda, sino a zarandearnos, a abrir grietas, a alentarnos -para que no tengamos miedo de mirar la realidad tal como es- y a hacernos compañía.

¿Pero el lenguaje de la poesía es quien te dice o eres tú quien lo dices?

No sé. Me gusta esa idea que cultivaban los músicos y pintores barrocos de que uno lo que tiene es el oficio y que el arte adviene cuando y como quiere, pero se manifiesta siempre a través de ese oficio. Creo más en el devoto que en el creador. Y sí, también creo en la existencia de algo que no está limitado a nosotros, algo más grande y que de algún modo nos conforma: la misma vida -no hace falta ponerse metafísicos- que ya de por sí provoca bastante extrañeza.

Además, dices en otra ocasión que la forma del poema le elige a uno ¿Es esto una forma de hablar o existe realmente una voluntad de la ‘lengua’ de presentar sus tentativas a unos receptores elegidos?

En realidad no es que la forma te elija, sino más bien que el poema elige cómo quiere venir al mundo.

¿Entonces, el poema ya está antes de hacerlo?

Está ahí, rondando, como una especie de materia psíquica, un impulso, una intuición velada, una necesidad que desea materializarse en el lenguaje. El poema no es una traducción, no parte de una materia lingüística para ir a otra materia lingüística. O sí, una materia lingüística, pero una que no conocemos, que no se ha articulado y cuyo sentido se nos escapa.

El poema elige en cierto modo una forma porque sin forma no hay realidad. Y digo 'elige' porque muchas veces, cuando uno intenta conducirlo o acabarlo echando mano de sus herramientas de taller, el resultado es fallido. Y porque muchas otras veces viene con ese primer verso del que se dice que es obra de los dioses, y con un metro dado. Y uno tiene entonces la sensación de que quiere encarnarse de una manera muy determinada y solo hace falta mantenerse a la escucha para no perder el hilo y conseguir armarlo. Es como si ya preexistiera, de algún modo. Pero estoy hablando de sensaciones, describiéndolas, no de presupuestos, con toda la vaguedad que eso implica. Las sensaciones que se tienen al escribir no son credos estéticos.

![[Img #59279]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/5763_1.jpg)

Decía Alfredo Deaño que “el escritor, el verdadero escritor, es como un oportunista del lenguaje, siempre al acecho de los caminos de libertad que el lenguaje le ofrece”. ¿Se pueden considerar como limitantes los instrumentos métricos y rítmicos tradicionales? ¿En qué maneras los usas en tu poesía?

Sí, esa es una concepción que yo también comparto, el poema tal como lo entendía Ted Hughes, como caza, como algo que hay que acechar hasta que consigues capturarlo. Es un proceso que requiere paciencia y tener los sentidos muy agudizados. Estar despierto.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta no estoy nada de acuerdo con quien piense que las formas métricas tradicionales limitan, lo que hacen más bien es salvar, ofrecer esa posibilidad de que el poema se pueda materializar. Creo que es muy necesario, además, comprender que nos las vemos con una tradición enorme, con muchísima gente que ha escrito antes y mejor que uno. La poesía es un arte serio, con una tradición que viene a ayudarte, a abrirte caminos, a ofrecerte asideros para que tú, si eres capaz, abras los tuyos. Para mí, tradición e innovación son prácticamente lo mismo.

Lo preguntaba por esa modernidad vanguardista que quiso desembarazarse absolutamente de todos los procedimientos formales.

Cuando algo se agota y se convierte en mero portador de clichés, los nuevos matices de sensibilidad necesitan de nuevas vías. Eso es natural. Cuando la modernidad reacciona contra la tradición -una reacción romántica- pretende, ingenuamente, romper con el pasado, sí. Pero ¿qué es hoy todo eso? Tradición.

Tanto molestan los ingenuos que creen estar descubriendo el mundo por no querer ser tradición, como los tradicionalistas que actúan como censores y quisieran imponer una manera de mirar el mundo monolítica y tediosa. Hay que ser lo suficientemente abierto y lo suficientemente lúcido y respetuoso, creo yo.

Otro asunto interesante en todo poema es el de la polisemia. ‘Polisemia y creatividad’ pareciera el título de un ensayo. Pero si es el lenguaje el que habla en nosotros ¿no nos estaría eligiendo para nuestra propia escucha?

Si he entendido bien esta pregunta, eso sería lo que hace que un poema pueda ser compartido. Muchos individuos sienten cosas. Y hay quienes quieren, además, expresarlas, no solo por vanidad, sino porque puede haber otros individuos que sientan algo parecido y no hayan podido expresarlo.

![[Img #59282]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/376_8.jpg)

Sí, pero cuando hay una polisemia muy aguda puede dar lugar a otras escuchas. No a una única audición. No estamos ante un lenguaje como diría Aristóteles ‘apofántico’,...

Claro, es un lenguaje que se abre, que está abierto.

Entonces el poema está abierto y se seguiría recreando.

Es que cuando una obra de arte es buena y sobrevive al tiempo es precisamente por eso, porque sigue manteniendo un diálogo y se sigue recreando gracias a los lectores. Sigue apelándonos, sigue removiéndonos, sigue siendo una vía de escape para el lector y de descubrimiento. Cuando se consigue eso, se puede decir que uno ha cumplido con su oficio.

’El reino perdido de la niñez’. Hay poetas como José Luis Puerto, algunos poemas de Antonio Colinas, que encuentran en él el manantial de la poesía. Usted también parece revivirla en alguno de sus poemas. ¿Se escribe desde la perspectiva de la muerte o de la de la infancia?

Hay muchas maneras de vérselas con la infancia. Para mí la niñez no es ningún paraíso, sino un periodo de descubrimiento, a veces muy dramático, muy drástico. Es el primer contacto con la muerte, es el primer contacto con la ausencia. Cosas que dejan una huella muy profunda en uno. He vuelto a determinados momentos de mi infancia, sobre todo a través de los vínculos familiares y de la memoria familiar, no con una intención nostálgica ni para evocar momentos felices perdidos, sino para encontrar verdades sobre mí, sobre la historia, sobre el ser humano en general. Creo que, además, la infancia y la muerte son cosas que están íntimamente conectadas. Es un periodo en el que uno se enfrenta con las primeras grandes extrañezas, con las grandes preguntas: qué hago yo aquí, qué hacen todas estas criaturas también, porqué soy esto y no esto otro, etc…

Creo que una de las cualidades del verdadero artista en cualquier disciplina es haber mantenido viva la memoria de su niñez, porque en ese periodo la sensibilidad es absoluta. Pero la infancia no sería, en tal caso, un territorio al que volver, ni algo que se evoca o se canta porque se ha perdido, porque ya no forma parte de la vida de uno, sino una manera de mirar que uno lleva consigo, y que lo ayuda a buscarle sentido a su vida.

En otra ocasión has dicho que un poeta está obligado a plantearse lo que significa “ser humano” en la época en la que está viviendo ¿Qué significa ser humano ahora mismo para ti?

Creo que la cita no es del todo exacta, porque, si no recuerdo mal, me refería a que la poesía que a mí me interesa es la que se plantea -al menos, de fondo- esa pregunta en la época que le ha tocado vivir. Y si hay una época, desde mi punto de vista, en la que ese tipo de cuestiones son más perentorias que nunca es la nuestra, porque estamos viviendo unos tiempos en los que el humano, tal y como lo hemos concebido hasta ahora, al menos, va a dejar, según parece, de tener vigencia. Vivimos un periodo histórico en el que nos enfrentamos a desafíos profundos en cuanto a lo que significa ser humano y me parece que la poesía que quiera realmente tener algo que decirle al mundo, o estar en conexión con el mundo en el que vive, debe enfrentarse a esas cuestiones. La poesía debería, creo, preguntarse por nuestra relevancia, por qué hemos perdido las dimensiones metafísicas, qué hemos ganado a cambio, qué ha hecho el sistema neoliberal con nosotros, cuál es nuestra relación con la naturaleza, qué es real y qué no lo es, si existe o no la posibilidad de ser libres en un sistema que nos manipula precisamente haciéndonos creer que somos libres, qué mitos alientan bajo la utopía tecnológica, etc… Qué significa eso con respecto a nuestra concepción del tiempo. Qué sentido tienen los vínculos. Qué es el mal, etc… Son asuntos, conflictos, que siguen estando ahí, que siempre están ahí, y creo que la poesía no debe renunciar a enfrentarse a ellos.

![[Img #59281]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2022/710_6.jpg)

Desde tu experiencia como traductor de Louise Gluck, W. S. Merwin, Pascal Quignard, Emily Dickinson, etc., cuáles son las mayores dificultades, pues tienen que ser enormes y variadas, de verter un poema a otro poema.

Depende de los autores. Pero lo fundamental para garantizar cierto éxito es que uno se identifique con pasión con el poeta al que va a traducir y que lo conozca bien, que pueda hacerlo suyo. Luego están los problemas lingüísticos: encontrar equivalentes en tu propio idioma, tomar decisiones, etc. La traducción de poesía es un oficio difícil, muy trabajoso, mal pagado y poco reconocido, pero muy gratificante también. Uno se siente a veces como un jugador de ajedrez cuando arma una jugada, digamos, elegante.

He tenido experiencias de todo tipo. He traducido poetas muy difíciles -Merwin es endiablado, por ejemplo-. También a poetas menos difíciles o, en apariencia, más accesibles, como Louise Glück. Solo que en los poemas más presuntamente accesibles es donde uno suele encontrarse los problemas insolubles: una sola palabra, un giro que puede dar al traste con todo el trabajo si uno no encuentra un equivalente adecuado.