Teoría de los afectos: fusión de texto e imagen

Luis Miguel Alonso Guadalupe; Teoría de los afectos. ELC- Ediciones La Crítica, 2023

![[Img #66975]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/4098_4-luismi2-copia.jpg)

El título del libro de Luis Miguel Alonso Guadalupe, ‘Teoría de los afectos’ es paradójico, engañoso, en ausencia de teoría. En todo caso encontramos un elenco de afectos hacia un futuro donde el ‘yo’ no estará; que querría permanecer en los afectos, en la memoria y la consideración de los otros. Un texto por tanto entregado a la memoria de otros, transformado en su único y definitivo texto, el texto de sí mismo, como decir en sí mismo. Es decir, que en este libro la poesía apenas podrá ser vista, leída aún; queda para más allá, en un paso no dado todavía.

Variados son los afectos o los asuntos tratados en los poemas: Así, por ejemplo, un cierto reproche. El arrepentimiento. La ausencia, el ausentarse. El hombre imaginario, el del cine. La conciencia de la fugacidad de la vida, de fin de periplo vital, del modo de vida disparatado de las sociedades actuales.

Pero de la expresión de los afectos y de las emociones no emana por necesidad la poesía, menos el poema. La poesía es una cosa del lenguaje. Tal vez un desnudo perdido del lenguaje. Los afectos en el arte pueden vincularse con la vida, cosa que ya pretendían las vanguardias, romper la institucionalidad (del arte) para traspasarse a la vida. Vivirla poéticamente, pero ¿cómo?…una dosis de parodia es el mejor aderezo para esta dialéctica que de una parte o al otro extrem terminan por suprimirla. (la vida poética)

![[Img #66972]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/584_1-escanear0001-copia.jpg)

Ese cierto reproche ante la actitud de su pasado y el dolor por la imposibilidad de enmienda, a pesar del arrepentimiento se detecta en ‘Dejo mi pasado’ (22)

Un tema muy frecuentado en este poemario es el de la ‘ausencia’, con el uso de la expresión “sin ti”. "Sin ti", una ausencia que contamina al ‘yo poético; pues, incluso la ausencia extática evoca la ‘incompletud’. ‘Jorge Prado’ (23). Esa ausencia se agranda en ‘Escribo cuando vayas’ (24), un poema eminentemente anfibológico. Pero no busquemos una lógica que pudiera ser ofendida, sino la ausencia del ‘yo poético’ que se pierde y su supervivencia en ese denominado ‘ti’. El ‘yo patético’ se autoproclama el sol de 'ti', a su presencia ausente:

“Como cuando la luna blanca / se inmola tras el monte / para que el astro Sol / salga y lo ilumine todo / al día siguiente. // Para ponerme a la altura de tus ojos.”

Estos 'me', ‘mí’, ‘te’, ‘ti’ se revelan en ausencias, simulacros de la muerte.

“Me conocerás / cuando ya no esté / y tú estarás en mí / cuando ya no esté / (en ti). // Te conoceré/ cuando ya no estés. (34)

Poemas de técnica fácil, de comprensión inmediata, con escasos recursos estilísticos (trobar leu). La dificultad y el paso más allá se dará cuando la fusión se de con el 'ti' ausente o en esa otra fusión por hacer de las enigmáticas ilustraciones con el propio texto. Algo que por lo visto se habría dejado a la espontaneidad del lector. Los recursos poéticos más frecuentes son la anáfora, el oxímoron, la similicadencia, el zeugma etc.

![[Img #66973]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/2153_3-escanear0004-copia.jpg)

Así en “Frío Cementerio Blanco” en tono melódico que recuerda a W.C. Williams: “Veo al tranquilo hombre / de noviembre con flores / frente a la lápida blanca / en noviembre”. (...) // “Para volver mañana, / a la misma hora / al frío Cementerio Blanco / de noviembre / ayer sin flores." (30)

Como en la antigua costumbre del amor romántico, pero travestido de oración. Apropiándose de un mensaje de salvación que ya no puede oírse.

“Al sentir tu presencia / ante tu ausencia…y / solo al pronunciar / tu nombre… // ¡Me redimo!

Esta ausencia no siempre es ausencia de la ausencia, o a causa de ella; sino que también se mira en el espejismo de las aguas ¿turbulentas?, en la añoranza de su nombre dibujado o firmado desde la suposición del ya-no-estar-aquí. Nostalgia de supervivencia de su nombre caligrafiado en su alma de niño, con un bolígrafo BIC barato: “Fuera de ese papel, tu ya no estarás”.

Otro tema de estos afectos es el cine: Ya en el primer poema ‘Y sigo riéndome" (16); el cine como máquina de imagina.r invirtiendo la operación que posiblemente le llevara a la construcción de la secuencia fílmica, de haberla: un recuerdo de infancia. También en ‘Fue un niño jugando" (28), o en ‘El poema del catálogo de pintura’ (102):

“Veo pasar la película de la vida / en un tren que atraviesa con prisa / la noche". En una propensión narrativa que no es metáfora, o que dejará de serlo según avance la lectura del poema; pasando de considerar la ‘vida como una película’ a fantasear la proyección de la película, aún no realizada, de la vida del autor a unos espectadores atónitos, “sentados en aterciopeladas butacas / de una sala de cine de terciopelo rojo vestida." (102)

También el cine como autorreferencia al primer corto de ‘sí mismo’, de Luis Miguel Alonso Guadalupe, en ‘Cielo rosa anaranjado’ (106), desde la cita de Leopoldo Panero, ‘La memoria sola’.

Es curiosa la presencia de tantos trenes en un poemario tan breve (ejemplos en las páginas 39, 42, 102 etc) Tal vez metáforas del devenir sin conciencia y de la fugacidad del paso de la vida. Cuando esa conciencia tiende a la vida va y nos dice: “La vida pasa / ¡Sin ti!”. Generando la confusión de si ese ‘ti’ es siempre un otro o es él mismo desdoblado y por ello también la conciencia. En cualquier caso la misma fractura que en sí mismo (del yo poético) entre la vida y la razón, o entre del arte y la vida.

![[Img #66974]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/5598_2-escanear0003-copia.jpg)

Hay también varios poemas sobre la conciencia de ‘fin de periplo vital’: ‘Ves venir’(58), donde él ‘tú’ deja de serlo y es autorreferido. O en ‘¡Poemas / sin sentido!’ (98), o en el último poema del libro: “Veo gente en la calle / que se está DESPIDIENDO…. Se despiden de la vida…, “¡Un ser humano se va! / Y al doblar la esquina de la calle / y a punto de desaparecer, / gira el cuello para mirarme / ‘Nos miramos por primera / y última vez’ / ¡y los dos lo sabemos! / Ya jamás nos volveremos a ver / ‘¡ADIOS!’

Con cierta frecuencia hay poemas de crítica al modo de vida actual: ( 25, 112, 114, 122, etc)

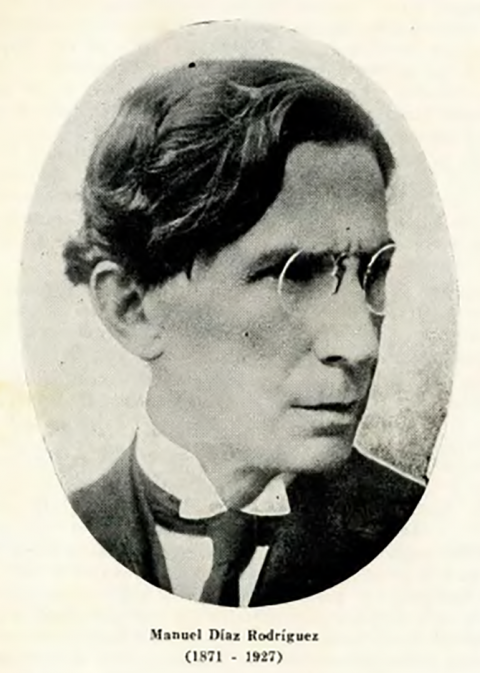

‘Teoría de los afectos’ es además un libro ilustrado con pinturas del autor que merecerían un detallado comentario.

En la presentación del libro tanto el autor como el editor dijeron que las pinturas no pretendían ilustrar los textos. Juan María G. Campal disentía y habló de una metáfora de una metáfora. Estoy de acuerdo con él, solo que a veces produce la desmetaforización de la metáfora.

Quizás en la fusión entre texto e imagen, en esa zona vacía, resuene un mensaje imperceptible, ajeno al significante, una realidad ostensiva.

Luis Miguel Alonso Guadalupe; Teoría de los afectos. ELC- Ediciones La Crítica, 2023

![[Img #66975]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/4098_4-luismi2-copia.jpg)

El título del libro de Luis Miguel Alonso Guadalupe, ‘Teoría de los afectos’ es paradójico, engañoso, en ausencia de teoría. En todo caso encontramos un elenco de afectos hacia un futuro donde el ‘yo’ no estará; que querría permanecer en los afectos, en la memoria y la consideración de los otros. Un texto por tanto entregado a la memoria de otros, transformado en su único y definitivo texto, el texto de sí mismo, como decir en sí mismo. Es decir, que en este libro la poesía apenas podrá ser vista, leída aún; queda para más allá, en un paso no dado todavía.

Variados son los afectos o los asuntos tratados en los poemas: Así, por ejemplo, un cierto reproche. El arrepentimiento. La ausencia, el ausentarse. El hombre imaginario, el del cine. La conciencia de la fugacidad de la vida, de fin de periplo vital, del modo de vida disparatado de las sociedades actuales.

Pero de la expresión de los afectos y de las emociones no emana por necesidad la poesía, menos el poema. La poesía es una cosa del lenguaje. Tal vez un desnudo perdido del lenguaje. Los afectos en el arte pueden vincularse con la vida, cosa que ya pretendían las vanguardias, romper la institucionalidad (del arte) para traspasarse a la vida. Vivirla poéticamente, pero ¿cómo?…una dosis de parodia es el mejor aderezo para esta dialéctica que de una parte o al otro extrem terminan por suprimirla. (la vida poética)

![[Img #66972]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/584_1-escanear0001-copia.jpg)

Ese cierto reproche ante la actitud de su pasado y el dolor por la imposibilidad de enmienda, a pesar del arrepentimiento se detecta en ‘Dejo mi pasado’ (22)

Un tema muy frecuentado en este poemario es el de la ‘ausencia’, con el uso de la expresión “sin ti”. "Sin ti", una ausencia que contamina al ‘yo poético; pues, incluso la ausencia extática evoca la ‘incompletud’. ‘Jorge Prado’ (23). Esa ausencia se agranda en ‘Escribo cuando vayas’ (24), un poema eminentemente anfibológico. Pero no busquemos una lógica que pudiera ser ofendida, sino la ausencia del ‘yo poético’ que se pierde y su supervivencia en ese denominado ‘ti’. El ‘yo patético’ se autoproclama el sol de 'ti', a su presencia ausente:

“Como cuando la luna blanca / se inmola tras el monte / para que el astro Sol / salga y lo ilumine todo / al día siguiente. // Para ponerme a la altura de tus ojos.”

Estos 'me', ‘mí’, ‘te’, ‘ti’ se revelan en ausencias, simulacros de la muerte.

“Me conocerás / cuando ya no esté / y tú estarás en mí / cuando ya no esté / (en ti). // Te conoceré/ cuando ya no estés. (34)

Poemas de técnica fácil, de comprensión inmediata, con escasos recursos estilísticos (trobar leu). La dificultad y el paso más allá se dará cuando la fusión se de con el 'ti' ausente o en esa otra fusión por hacer de las enigmáticas ilustraciones con el propio texto. Algo que por lo visto se habría dejado a la espontaneidad del lector. Los recursos poéticos más frecuentes son la anáfora, el oxímoron, la similicadencia, el zeugma etc.

![[Img #66973]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/2153_3-escanear0004-copia.jpg)

Así en “Frío Cementerio Blanco” en tono melódico que recuerda a W.C. Williams: “Veo al tranquilo hombre / de noviembre con flores / frente a la lápida blanca / en noviembre”. (...) // “Para volver mañana, / a la misma hora / al frío Cementerio Blanco / de noviembre / ayer sin flores." (30)

Como en la antigua costumbre del amor romántico, pero travestido de oración. Apropiándose de un mensaje de salvación que ya no puede oírse.

“Al sentir tu presencia / ante tu ausencia…y / solo al pronunciar / tu nombre… // ¡Me redimo!

Esta ausencia no siempre es ausencia de la ausencia, o a causa de ella; sino que también se mira en el espejismo de las aguas ¿turbulentas?, en la añoranza de su nombre dibujado o firmado desde la suposición del ya-no-estar-aquí. Nostalgia de supervivencia de su nombre caligrafiado en su alma de niño, con un bolígrafo BIC barato: “Fuera de ese papel, tu ya no estarás”.

Otro tema de estos afectos es el cine: Ya en el primer poema ‘Y sigo riéndome" (16); el cine como máquina de imagina.r invirtiendo la operación que posiblemente le llevara a la construcción de la secuencia fílmica, de haberla: un recuerdo de infancia. También en ‘Fue un niño jugando" (28), o en ‘El poema del catálogo de pintura’ (102):

“Veo pasar la película de la vida / en un tren que atraviesa con prisa / la noche". En una propensión narrativa que no es metáfora, o que dejará de serlo según avance la lectura del poema; pasando de considerar la ‘vida como una película’ a fantasear la proyección de la película, aún no realizada, de la vida del autor a unos espectadores atónitos, “sentados en aterciopeladas butacas / de una sala de cine de terciopelo rojo vestida." (102)

También el cine como autorreferencia al primer corto de ‘sí mismo’, de Luis Miguel Alonso Guadalupe, en ‘Cielo rosa anaranjado’ (106), desde la cita de Leopoldo Panero, ‘La memoria sola’.

Es curiosa la presencia de tantos trenes en un poemario tan breve (ejemplos en las páginas 39, 42, 102 etc) Tal vez metáforas del devenir sin conciencia y de la fugacidad del paso de la vida. Cuando esa conciencia tiende a la vida va y nos dice: “La vida pasa / ¡Sin ti!”. Generando la confusión de si ese ‘ti’ es siempre un otro o es él mismo desdoblado y por ello también la conciencia. En cualquier caso la misma fractura que en sí mismo (del yo poético) entre la vida y la razón, o entre del arte y la vida.

![[Img #66974]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2023/5598_2-escanear0003-copia.jpg)

Hay también varios poemas sobre la conciencia de ‘fin de periplo vital’: ‘Ves venir’(58), donde él ‘tú’ deja de serlo y es autorreferido. O en ‘¡Poemas / sin sentido!’ (98), o en el último poema del libro: “Veo gente en la calle / que se está DESPIDIENDO…. Se despiden de la vida…, “¡Un ser humano se va! / Y al doblar la esquina de la calle / y a punto de desaparecer, / gira el cuello para mirarme / ‘Nos miramos por primera / y última vez’ / ¡y los dos lo sabemos! / Ya jamás nos volveremos a ver / ‘¡ADIOS!’

Con cierta frecuencia hay poemas de crítica al modo de vida actual: ( 25, 112, 114, 122, etc)

‘Teoría de los afectos’ es además un libro ilustrado con pinturas del autor que merecerían un detallado comentario.

En la presentación del libro tanto el autor como el editor dijeron que las pinturas no pretendían ilustrar los textos. Juan María G. Campal disentía y habló de una metáfora de una metáfora. Estoy de acuerdo con él, solo que a veces produce la desmetaforización de la metáfora.

Quizás en la fusión entre texto e imagen, en esa zona vacía, resuene un mensaje imperceptible, ajeno al significante, una realidad ostensiva.