La plaza mayor de Leopoldo María Panero

Juan C. León Brázquez (*)

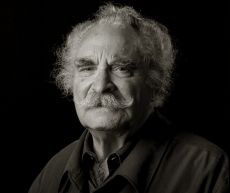

![[Img #10565]](upload/img/periodico/img_10565.jpg) Conocí a Leopoldo María Panero, al inicio de los años 80, en una fiesta loca, en casa de una amiga belga común, en la Plaza Mayor de Madrid. Yo me iniciaba en la ruta del periodismo y él, apenas cuatro años mayor que yo, se mostraba como el joven irreverente que deambulaba arrastrando la admiración de quienes por edad nos sentíamos rebeldes ante la vida.

Era tal como hoy lo vimos. Absorto en abstracciones y en sí mismo, con el punto de chifladura que determina el indeterminado atractivo del diferente. Buscaba su propio hueco (o no) en la poética, perseguido por el peso de su padre, que en el franquismo fue quien fue. Pero él apareció al público en 1970, cuando sus versos fueron recogidos en la antología Nueve novísimos poetas, de José María Castellet, el mismo que a propósito olvidó incluir a Juan Ramón Jiménez en otra anterior antología, quizá porque fuera un poeta republicano. Ahora estábamos hablando de Panero, hijo de Panero, cuando aun se desconocía su deriva biográfica hacía un punto entre la perturbación y la admiración. Ahí empezó a forjar su propio nicho en la poesía del último cuarto de siglo.

Aunque él se resistió al puritanismo del régimen que su padre ayudó a crear, vivía entre la indiferencia aturdida mostrada en El Desencanto, donde la familia atizaba contra sí misma, y el propio determinismo de su vacío interior en el cambiante día a día. Solo su sensibilidad hacia la cotidianidad de la amargura le dio alas para escribir más allá del mundo real que lo arrinconaba.

Me hubiera gustado estar en Astorga en la reciente presentación de 'Rosa enferma', un último estímulo enredado en su prolífica poesía admirada, entre abrupta y herida. No pudo ser, tenía otros compromisos. No sé si esta Rosa enferma tiene algo que ver con su madre Felicidad, quien ya demostró que el nombre solo era regalado, pero Leopoldo María Panero siempre pugnó contra el mundo y contra sí mismo. Una autodestrucción buscada en su propio concepto de cuerdo loco, porque sabía lo que hacía con ese punto de paranoia que a muchos escandalizaba y que él adoraba. Se sentía pleno, consciente de cuanto hacía, digan lo que digan. ¿Qué importaba en qué rincón de la vida (y de la casa) dejase sus orines, o qué importaba contra quien la tomase en cada estado de ánimo? Él era así, por eso recuerdo aquella fiesta loca de los inicios de los 80, cuando él estaba en la madurez adolescente de los 35 años. Deambulaba por la casa con una sonrisa amarga, en la que la muesca de su rostro atisbaba de continuo su copa y su cigarro (¿) con mordiente mirada hacía un entorno que lo animaba en la inconsciencia del resultado. No le vi ninguna fingida pose y si una vitalidad decadente, signo de una crisis que en lo físico reaccionaba a los resortes más frágiles del sentimiento, desequilibrando las normas morales. Empujaba a quien creía, o tropezaba absorto, con ojos extraviados, en su arrítmico baile de unas notas musicales rotas en el bullicio de la estancia. Actitudes que crearon su propia leyenda, concentrada compulsivamente en cada papel en los que garabateaba sus versos dolientes e hirientes.

Conocí a Leopoldo María Panero, al inicio de los años 80, en una fiesta loca, en casa de una amiga belga común, en la Plaza Mayor de Madrid. Yo me iniciaba en la ruta del periodismo y él, apenas cuatro años mayor que yo, se mostraba como el joven irreverente que deambulaba arrastrando la admiración de quienes por edad nos sentíamos rebeldes ante la vida.

Era tal como hoy lo vimos. Absorto en abstracciones y en sí mismo, con el punto de chifladura que determina el indeterminado atractivo del diferente. Buscaba su propio hueco (o no) en la poética, perseguido por el peso de su padre, que en el franquismo fue quien fue. Pero él apareció al público en 1970, cuando sus versos fueron recogidos en la antología Nueve novísimos poetas, de José María Castellet, el mismo que a propósito olvidó incluir a Juan Ramón Jiménez en otra anterior antología, quizá porque fuera un poeta republicano. Ahora estábamos hablando de Panero, hijo de Panero, cuando aun se desconocía su deriva biográfica hacía un punto entre la perturbación y la admiración. Ahí empezó a forjar su propio nicho en la poesía del último cuarto de siglo.

Aunque él se resistió al puritanismo del régimen que su padre ayudó a crear, vivía entre la indiferencia aturdida mostrada en El Desencanto, donde la familia atizaba contra sí misma, y el propio determinismo de su vacío interior en el cambiante día a día. Solo su sensibilidad hacia la cotidianidad de la amargura le dio alas para escribir más allá del mundo real que lo arrinconaba.

Me hubiera gustado estar en Astorga en la reciente presentación de 'Rosa enferma', un último estímulo enredado en su prolífica poesía admirada, entre abrupta y herida. No pudo ser, tenía otros compromisos. No sé si esta Rosa enferma tiene algo que ver con su madre Felicidad, quien ya demostró que el nombre solo era regalado, pero Leopoldo María Panero siempre pugnó contra el mundo y contra sí mismo. Una autodestrucción buscada en su propio concepto de cuerdo loco, porque sabía lo que hacía con ese punto de paranoia que a muchos escandalizaba y que él adoraba. Se sentía pleno, consciente de cuanto hacía, digan lo que digan. ¿Qué importaba en qué rincón de la vida (y de la casa) dejase sus orines, o qué importaba contra quien la tomase en cada estado de ánimo? Él era así, por eso recuerdo aquella fiesta loca de los inicios de los 80, cuando él estaba en la madurez adolescente de los 35 años. Deambulaba por la casa con una sonrisa amarga, en la que la muesca de su rostro atisbaba de continuo su copa y su cigarro (¿) con mordiente mirada hacía un entorno que lo animaba en la inconsciencia del resultado. No le vi ninguna fingida pose y si una vitalidad decadente, signo de una crisis que en lo físico reaccionaba a los resortes más frágiles del sentimiento, desequilibrando las normas morales. Empujaba a quien creía, o tropezaba absorto, con ojos extraviados, en su arrítmico baile de unas notas musicales rotas en el bullicio de la estancia. Actitudes que crearon su propia leyenda, concentrada compulsivamente en cada papel en los que garabateaba sus versos dolientes e hirientes.

![[Img #10566]](upload/img/periodico/img_10566.jpg) Así fue como fue haciéndose poco a poco su complicada biografía, siempre en la frontera de esa locura cuerda y, a veces, en el extremo de su extrema locura. No era ningún advenedizo en la intimidad de sus propios problemas, a los que dominaba en un atractivo singular vencido por su poética palabra. En verdad, era difícil estar a su lado sin concederle la gracia de reír sus ocurrencias. Te lanzaba dardos o te lanzaba chistes. Las normas sociales existían para los otros, no para él. Por eso, era encantador o desagradable hasta el límite, más de continuo esto último, aunque siempre arañaba la esencia de un ser engrandecido por el repentino fulgor de la genialidad, que mostraba a quienes rozaban su existencia sin cuestionar otros argumentos. Una aureola peregrina fluía de su personalidad, nada sutil aunque deslumbrante ante perplejos extraños. Desde luego entendí, ya entonces, el brote vital que lo llevaba a escribir.

Fue aquella una fiesta insensata, en la que empecé a conocer al personaje y su obra. A partir de ahí comprobé que su poesía hacía honor a su personalidad. Y si el cine le dio aquel puñetazo de popularidad, la vida le dio la oportunidad de expresarse tal como era. Es lo que nos ha dejado en su poesía, hoy vestida de luto en una horrible soledad a la que extrañaremos y que nos queda en suspenso sin que sepamos más del molde interior en la que fue concebida.

(*) Periodista

Así fue como fue haciéndose poco a poco su complicada biografía, siempre en la frontera de esa locura cuerda y, a veces, en el extremo de su extrema locura. No era ningún advenedizo en la intimidad de sus propios problemas, a los que dominaba en un atractivo singular vencido por su poética palabra. En verdad, era difícil estar a su lado sin concederle la gracia de reír sus ocurrencias. Te lanzaba dardos o te lanzaba chistes. Las normas sociales existían para los otros, no para él. Por eso, era encantador o desagradable hasta el límite, más de continuo esto último, aunque siempre arañaba la esencia de un ser engrandecido por el repentino fulgor de la genialidad, que mostraba a quienes rozaban su existencia sin cuestionar otros argumentos. Una aureola peregrina fluía de su personalidad, nada sutil aunque deslumbrante ante perplejos extraños. Desde luego entendí, ya entonces, el brote vital que lo llevaba a escribir.

Fue aquella una fiesta insensata, en la que empecé a conocer al personaje y su obra. A partir de ahí comprobé que su poesía hacía honor a su personalidad. Y si el cine le dio aquel puñetazo de popularidad, la vida le dio la oportunidad de expresarse tal como era. Es lo que nos ha dejado en su poesía, hoy vestida de luto en una horrible soledad a la que extrañaremos y que nos queda en suspenso sin que sepamos más del molde interior en la que fue concebida.

(*) Periodista

Juan C. León Brázquez (*)

![[Img #10565]](upload/img/periodico/img_10565.jpg)

Conocí a Leopoldo María Panero, al inicio de los años 80, en una fiesta loca, en casa de una amiga belga común, en la Plaza Mayor de Madrid. Yo me iniciaba en la ruta del periodismo y él, apenas cuatro años mayor que yo, se mostraba como el joven irreverente que deambulaba arrastrando la admiración de quienes por edad nos sentíamos rebeldes ante la vida.

Era tal como hoy lo vimos. Absorto en abstracciones y en sí mismo, con el punto de chifladura que determina el indeterminado atractivo del diferente. Buscaba su propio hueco (o no) en la poética, perseguido por el peso de su padre, que en el franquismo fue quien fue. Pero él apareció al público en 1970, cuando sus versos fueron recogidos en la antología Nueve novísimos poetas, de José María Castellet, el mismo que a propósito olvidó incluir a Juan Ramón Jiménez en otra anterior antología, quizá porque fuera un poeta republicano. Ahora estábamos hablando de Panero, hijo de Panero, cuando aun se desconocía su deriva biográfica hacía un punto entre la perturbación y la admiración. Ahí empezó a forjar su propio nicho en la poesía del último cuarto de siglo.

Aunque él se resistió al puritanismo del régimen que su padre ayudó a crear, vivía entre la indiferencia aturdida mostrada en El Desencanto, donde la familia atizaba contra sí misma, y el propio determinismo de su vacío interior en el cambiante día a día. Solo su sensibilidad hacia la cotidianidad de la amargura le dio alas para escribir más allá del mundo real que lo arrinconaba.

Me hubiera gustado estar en Astorga en la reciente presentación de 'Rosa enferma', un último estímulo enredado en su prolífica poesía admirada, entre abrupta y herida. No pudo ser, tenía otros compromisos. No sé si esta Rosa enferma tiene algo que ver con su madre Felicidad, quien ya demostró que el nombre solo era regalado, pero Leopoldo María Panero siempre pugnó contra el mundo y contra sí mismo. Una autodestrucción buscada en su propio concepto de cuerdo loco, porque sabía lo que hacía con ese punto de paranoia que a muchos escandalizaba y que él adoraba. Se sentía pleno, consciente de cuanto hacía, digan lo que digan. ¿Qué importaba en qué rincón de la vida (y de la casa) dejase sus orines, o qué importaba contra quien la tomase en cada estado de ánimo? Él era así, por eso recuerdo aquella fiesta loca de los inicios de los 80, cuando él estaba en la madurez adolescente de los 35 años. Deambulaba por la casa con una sonrisa amarga, en la que la muesca de su rostro atisbaba de continuo su copa y su cigarro (¿) con mordiente mirada hacía un entorno que lo animaba en la inconsciencia del resultado. No le vi ninguna fingida pose y si una vitalidad decadente, signo de una crisis que en lo físico reaccionaba a los resortes más frágiles del sentimiento, desequilibrando las normas morales. Empujaba a quien creía, o tropezaba absorto, con ojos extraviados, en su arrítmico baile de unas notas musicales rotas en el bullicio de la estancia. Actitudes que crearon su propia leyenda, concentrada compulsivamente en cada papel en los que garabateaba sus versos dolientes e hirientes.

![[Img #10566]](upload/img/periodico/img_10566.jpg)

Así fue como fue haciéndose poco a poco su complicada biografía, siempre en la frontera de esa locura cuerda y, a veces, en el extremo de su extrema locura. No era ningún advenedizo en la intimidad de sus propios problemas, a los que dominaba en un atractivo singular vencido por su poética palabra. En verdad, era difícil estar a su lado sin concederle la gracia de reír sus ocurrencias. Te lanzaba dardos o te lanzaba chistes. Las normas sociales existían para los otros, no para él. Por eso, era encantador o desagradable hasta el límite, más de continuo esto último, aunque siempre arañaba la esencia de un ser engrandecido por el repentino fulgor de la genialidad, que mostraba a quienes rozaban su existencia sin cuestionar otros argumentos. Una aureola peregrina fluía de su personalidad, nada sutil aunque deslumbrante ante perplejos extraños. Desde luego entendí, ya entonces, el brote vital que lo llevaba a escribir.

Fue aquella una fiesta insensata, en la que empecé a conocer al personaje y su obra. A partir de ahí comprobé que su poesía hacía honor a su personalidad. Y si el cine le dio aquel puñetazo de popularidad, la vida le dio la oportunidad de expresarse tal como era. Es lo que nos ha dejado en su poesía, hoy vestida de luto en una horrible soledad a la que extrañaremos y que nos queda en suspenso sin que sepamos más del molde interior en la que fue concebida.

(*) Periodista